↑↑

点上面蓝色小字 | 关注

↑↑

我们是中科院主管、科学出版社主办,与日本知名科普杂志Newton版权合作的一本综合性科普月刊。

选出

2018年2

月份《科学世界》中你最喜欢的一篇文章,将文章代码

留言至本条微信

,

并说明理由

,就可以参加抽奖啦!本期文章有点多哈!

-

01

不可思议的无理数

-

02

吃出来的糖尿病

-

03

存在多少外星人

-

04

初识有机化学

-

05

星光下的奇景

-

06

基因组编辑改写生命蓝图

-

07

超现实主义画出梦境

-

08

隐藏在水下的大陆

-

09

食草动物的秘密

-

10

漫谈生物多样性

-

11

共赏令人心动的宇宙

-

12

如何刷牙?

-

13

爱因斯坦的三大“错误”

-

14

高智商的负担

截止时间:本周五下班前,即

2018年

3

月2日18:00前

。

我们将随机抽取

三位

热心读者,赠送奖品!

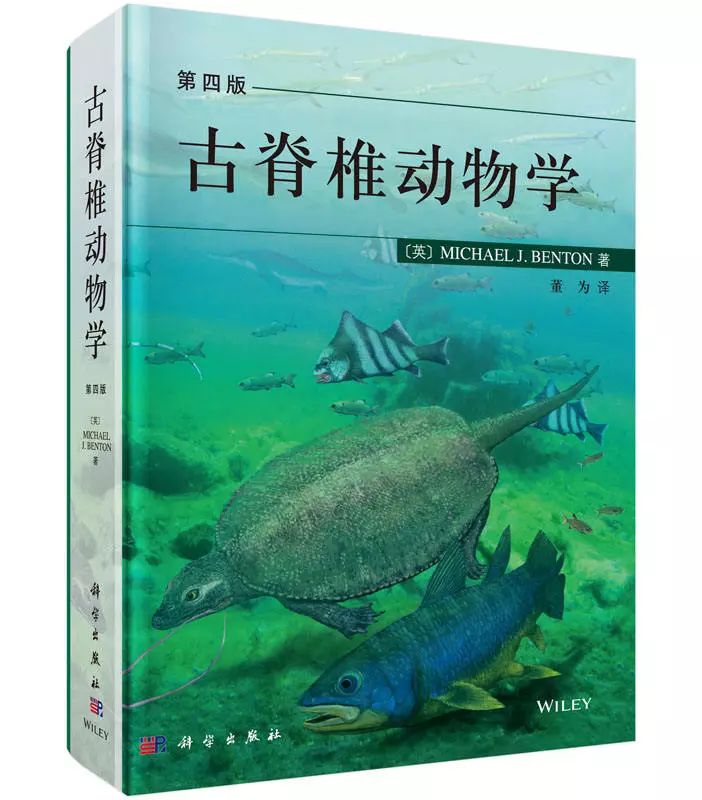

本次奖品是科普图书

《古脊椎动物学

》

一本。想要?就快给你最喜欢的文章投票吧!

出版社:科学出版社

作者:Michael Benton

译者:董为

页数:488

定价:198.00 元

古生物迷之必备手册

撰文/孟美岑

脊椎动物,即具有头颅和脊椎骨的一类动物。不要小看这些骨头,虽然它们成分简单,结构也不复杂,远比不上其他器官的精妙,却是自然演化最重要的产物之一。有了它们,庞大的恐龙才能支撑身体,灵活的飞鸟才能自由翱翔,人类的大脑才能在头颅严密的保护下不断增大。也正是因为它们坚硬而不易腐烂的特性,才能大量变成骨骼化石保存下来。

这些化石使我们不仅能了解脊椎动物的“今生”(现存类群),也可窥视它们的“前世”(已灭绝的类群)。它们穿过岁月长河,把脊椎动物5亿年来的演化过程展现在现代人的面前。同时催生了通过化石研究地球上曾经生存过的脊椎动物的学科—古脊椎动物学。那么,科学家从广袤的野外都找到了什么样的化石,又是如何发掘、研究它们?起源于海洋的脊椎动物如何登陆,又是如何演化成飞禽走兽的呢?通过信息量有限的骨骼化石如何还原复杂的演化过程,又得出了什么样的结论?翻开这本《古脊椎动物学》,相信你能找到答案。

该书以类群、时代为线索,全面介绍了世界各国发现的脊椎动物化石及其演化过程。5亿年前,脊椎动物起源于海中的原始脊索类,它们向陆地进发的过程有三个关键点:颌、四足以及羊膜卵。

最原始的脊椎动物没有上下颌,口呈漏斗形,只能滤食或以口孔内的角质齿啮食(如现生的七鳃鳗)。4亿多年前(志留纪晚期-泥盆纪早期)出现了有颌类,其上颌与可以活动的下颌组成钳状结构,能将食物稳稳地抓住并进行处理,大大地增强了摄食能力,扩大了食谱范围。它们因此可以长得更大,并分化出更多的类群。

有颌类分化为几个支系,其中硬骨鱼类的肉鳍鱼类支系具有发达的胸鳍和腹鳍,使之可以在浅滩上移动,这些肉鳍在泥盆纪进一步演化成四足动物的前肢和后肢。四足类的出现意味着水中起源的脊椎动物迈出了登陆的第一步—可以在陆地上自由移动。

四足动物胚胎的发育需要湿润的外界条件,因此早期类型必须在水中产卵孵化,一如现生的两栖类。直到石炭纪中期(3.2亿年前)出现了羊膜卵。这种卵的壳具有半透性,允许空气进出从而吸收胚胎所需氧气并排出废弃的二氧化碳,同时又能将液体保留在卵内。闭锁的卵形成了一个“私密的池塘”,使得脊椎动物得以摆脱水体,完全在陆地上生活。恰逢石炭纪末期地球的气候广泛从湿润转向干燥,羊膜动物强大的陆地适应性使之快速崛起,占领了陆地生态系统。

羊膜动物分化为两个支系—爬行类和下孔类。爬行类统治了几乎整个中生代(2.5亿~6600万年前)的地球。此时,海洋中有鱼龙、沧龙、蛇颈龙等大型海生爬行动物,陆地则被众所周知的恐龙以及会飞的翼龙占据。该书第八章“恐龙的时代”详细介绍了这一时代各种各样的爬行动物以及它们的兴衰。

鸟类的起源一直是学术界争论不休的话题,早期鸟类权威们大多支持“槽齿类爬行动物起源假说”,“恐龙起源说”则长期遭多数人反对。直到20世纪末,在我国辽西的热河生物群中发现了大量鸟类以及带羽毛的恐龙化石。十几年来对这些标本的研究最终证实了“羽毛”这一性状广泛分布于兽脚类恐龙甚至整个恐龙类群中,而兽脚类的一支则在晚侏罗世(约1.6亿年前)演化为鸟类。