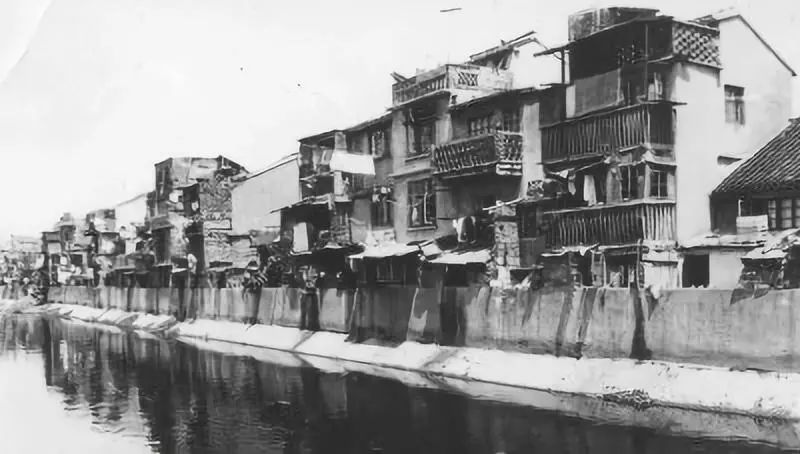

住房问题,曾是上海的“天字第一难”。按照1985年建设部统一制定的人均居住面积4平方米以下为住房困难户的标准,1985年上海的住房困难户、无房户达46.94万户,占总户数的四分之一。1982年上海市第3次住房调查,上海有棚户简屋216万平方米,设备条件极差的旧式里弄1428万平方米,而居住在这些棚户简屋和旧式里弄的居民占全市总户数的65%。

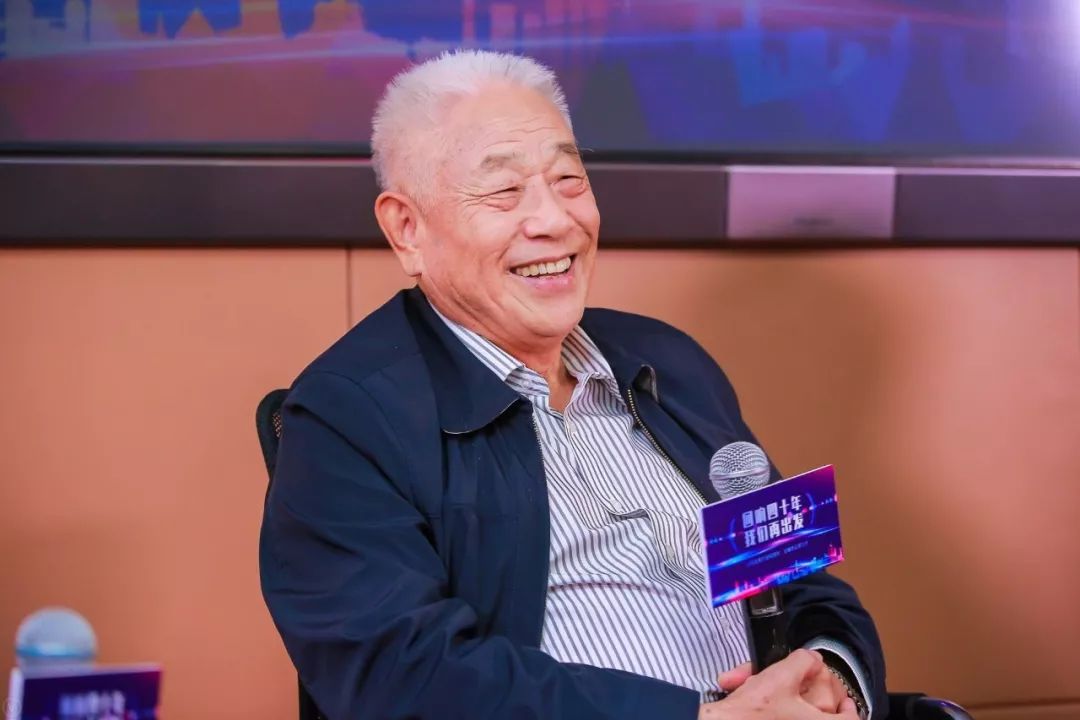

对话者:时任普陀区委书记 谈柏元

对话者:原潭子湾万民居民区党支部书记

现桃浦镇莲花公寓居民区党总支书记 梁慧丽

对话者:

中共上海市委党校教授 吴海红

对话者:上海人民广播电台主持人 秦畅

:【我们现在所在地是宜川社区久龄家园,在上世纪80年代,这里是上海最著名的棚户区“三湾一弄”。】

“三湾一弄”

:【在上海,人们习惯于将河道两岸外凸的部分叫作“嘴”,凹进去的部分叫作“湾”。从北新泾到长寿路桥一段,苏州河曲折多弯,粗粗算来约有十八湾,其中最有名的,莫过于“三湾一弄”——朱家湾、潭子湾、潘家湾和药水弄。是当时上海内环线以内最大、最集中的棚户区,也是我的前身。】

:【改革开放以后,“三湾一弄”中的朱家湾和药水弄相继得到改造,而潘家湾、潭子湾,由于难度极大,改造一直未能取得实质性的进展。潘家湾、潭子湾和王家宅,合称“两湾一宅”,占地面积49.5公顷,居民万余户,企事业单位147家。在这近50公顷的区域里穿行走访,没有一条像样的道路,没有一条公交线路,许多家庭使用的还是旧式马桶和煤球炉。】

沙画广播剧《告别鸽子笼》

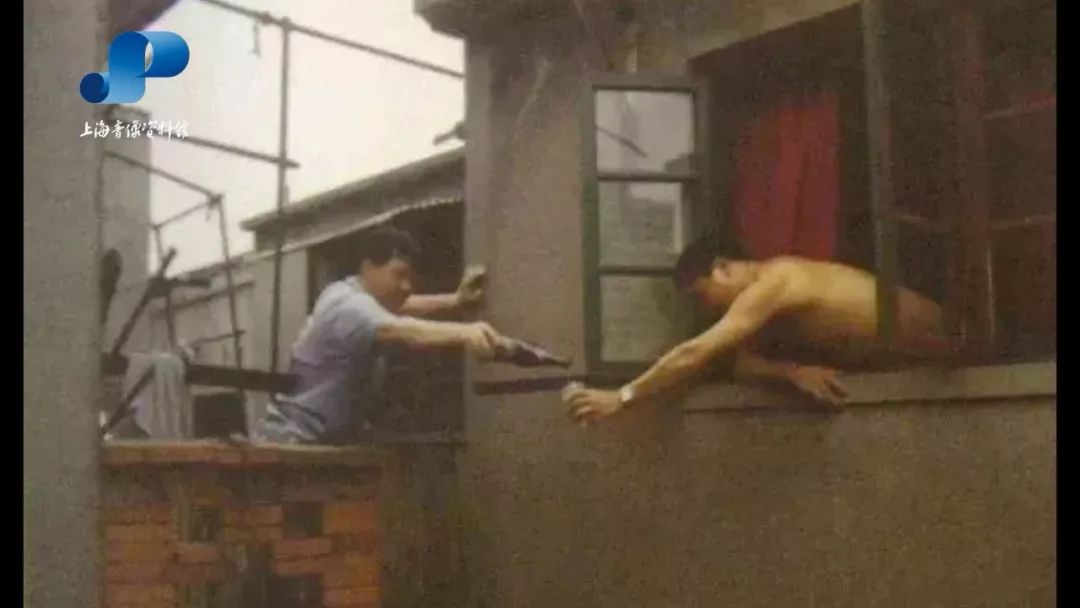

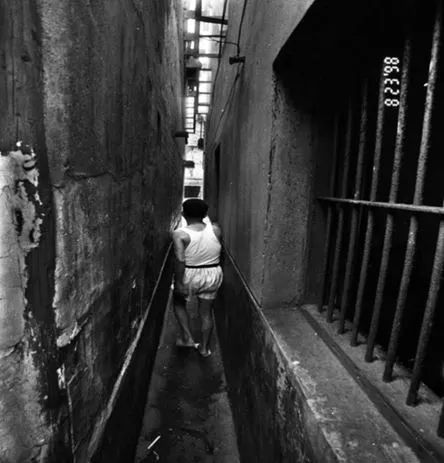

:【过巷子的时候要侧着身子过去,那个时候我很瘦,胖一点的人是过不去的。由于离得太近,

居民与居民之间可以透过窗户握手,

家住二楼或三楼对窗的两家人,只需用搓衣板之类的木板搭起一座“天桥”就能很方便的将自家的菜肴与邻居分享,这样的弄堂被居民们戏称为“一线天”。】

搭伙吃饭

:【现在想想这样也蛮好的,起码邻居都认识,还能搭伙一起吃个饭。】

:【当时我陪市领导视察了两个湾,给我的一个印象是,进去以后我怕走不出来。房子紧挨着,好像进了迷宫似的,人民群众生活在水深火热之间。对于两湾的改造实际上是为民众办的最大的实事。】

“一线天”的情景

:【更重要的是,这么一个有上万居民的区域,它没有医院,也没有公交车和相应的一些公共配套设施!】

:【这里没有路,密度又大,没有地方可以建医院。学校就更不用谈了,老百姓连住的地方都很紧张。】

:【那个时候最怕的就是过年放鞭炮。我们大年三十晚上是不回去的,一直巡逻到天亮,到了大年初一早上我们心定了,大年初四又害怕了,就怕失火。一失火,消防车都进不去。】

:【如果是现在,你们就没有这种烦恼了,外环以内禁止燃放烟花爆竹。】

:【其实“两湾一宅”的情况是上海当时住房困难的一个缩影。1985年上海社科院曾经做过一个调研,上海当时城区缺房户是52%以上,比全国要高一倍还多,这是上海面临的“天字第一号难题”。这个住房困难是有多种原因造成的,一种是上一轮生育高峰期出生的那批人到80年代的时候进入到了生育高峰,对于住房的需求比较大。另一方面,80年代的时候是人口集聚膨胀期,几十万知青回城,我们的住房供给却比较滞后,进而造成了住房困难的情况。】

:【住房一直没有改善,但是人口却不断在增长,形成了巨大的供需矛盾。上海在90年代才迎来了更大力度的改革开放,解决了诸多当年困扰上海的民生难题,住房成了当时上海最要解决的难题。在1992年底召开的上海市第六次党代会上进一步明确,到二十世纪末,完成对全市365万平方米棚户、简屋、危房的改造任务。】

:【当时叫“365”工程。】

上海对全市最大的危棚区“两湾一宅”进行改造

:【危房53万平方米、棚户98万平方米、简屋214万平方米,主要集中在杨浦、普陀、虹口、卢湾等区,涉及居民13.5万户,学数学我是认真的。】

:【1998年12月21日,“两湾一宅”项目开工典礼上,上海市委、市政府、人大、政协的主要领导全部到场,这场被称为上海旧区改造中的“淮海战役”取得实质性进展。】

:【开工典礼上,别的区都很羡慕,说市里面四套班子领导齐聚参加一个小小的开工典礼。市领导说,这是第一次也是最后一次,主要是对我们的支持。那天我很高兴也很兴奋,原本只安排了5分钟的发言时间,结果我生生说了10分钟。】

“两湾一宅”项目开工

:【但是“两湾一宅”真正启动是1998年,离1992年提出的“365”工程足足有6年时间。为什么中远两湾城在六年之后才开始进入到真正的动拆迁?】

:【我抢答,缺!钱!】

:【要改造必然涉及到搬迁。两湾改造最大的困难是资金紧张,当时正好是亚洲金融危机,政府不可能拿那么多钱进行改造,没有钱就不能建动迁房。我们前后花了将近四年的时间解决钱的问题。我们曾经找了国企、民企和香港的大企业,他们都有兴趣参加,但是最后一测算下来可能要亏损,结果都退出了。最后找到了中远集团,他们本着支持普陀区旧村改造,为民办实事的精神参加的。】

:【“两湾一宅”动迁历时整整10个月,创造了上海动迁投资最大、面积最大、人口密度最高等多项纪录,盼了半个世纪的居民终于迎来了乔迁新居的这一天。】

告别“鸽子笼”

:【动迁之前,居民矛盾天天会有,这里打起来了,那里闹起来了。我说不要打架了,马上要动迁了!有些老人问:“我80几岁等得到这天吗?我从来没有用过抽水马桶和煤气。”】

:【我知道当时中远两湾城算动拆迁的帐就算了半年的时间,最后算出来了将近30亿的动迁款。谈书记当时竟然敢跟企业承诺:“你如果赔钱我给你找其他项目让你把损失补回来”,这胆子不是一般的大啊。】

:【其实我们在改革开放过程当中,很多干部站在老百姓的角度扛下了很多责任。】

:【动迁的过程中,“两湾一宅“采取了货币安置+控制商品房消化+快速新建一批拆迁房的综合机制。这过程中,“两湾一宅“老百姓做了牺牲,没有他们的积极奉献不可能在十个月之内完成动迁。另外,在动迁过程中要求做到公平、公正、透明,该分多少分多少,不允许打招呼也不接受打招呼,要求一样、标准一样。】

:【其实我们动迁的时候真的很难,一万户人家有几万个方案,各种各样的需求都会汇聚到其中,真的是用钉钉子的精神一家一家动迁走的,回想起动迁的时候真的很辛苦,但是得到的是老百姓对你的认可。】

:【出本书妥妥的:《动迁故事一箩筐》。】

:【谈书记,为什么你们的基层干部队伍那么有战斗力、凝聚力,那么会解决难题?】

:【我们的基层干部自己要带头,还要遭家里的埋怨,不断做家里的工作,就是一心为了党的工作,把事情做好,真是不容易。现在在中远两湾城感觉特别开心。在我们工作当中终于办成了一件大事,确实很欣慰。】

中远两湾城

:【这就是我们发挥党员干部先锋作用的时候。在利益面前、关键时刻,我们居委会、甚至街道的党员干部带头牺牲个人利益。另外一个方面就是基层,政策是区里面定的,具体落实是靠基层干部。基层队伍建设就像是神经末梢,神经末梢能不能和群众对接,这就体现了党的群众动员和基层干部工作能力。】