你好!欢迎来到风景读书的罗德胤专栏。上个周末,我们乡村复兴论坛的组委会受广东汕头市澄海区政府的邀请,考察了澄海区的几处历史村镇。这一趟考察的行程很短,但是信息量却不小,也在相当程度上开拓了我自己的知识和眼界。

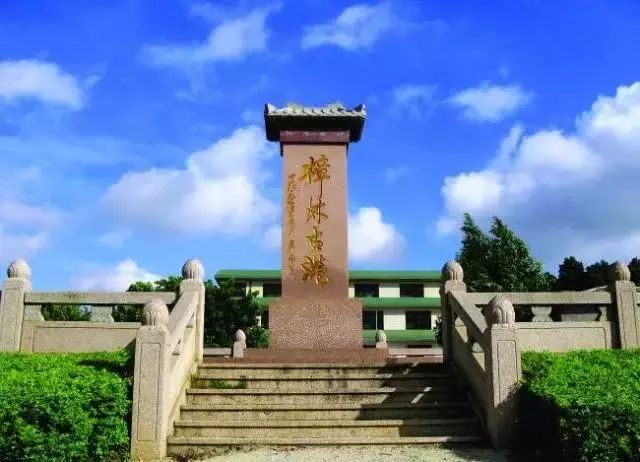

樟林港是我们的考察地点之一。说到樟林港,可能您以前不知道这个地方,我自己也是头一回听说。其实她和一个我在前不久的专栏里多次说到的一个地方,关系很密切。这个地方,就是梅县的松口镇。松口镇,是梅江河的大码头。下南洋的客家人,都是从这里乘船,沿梅江河而下,进到韩江,在汕头出海。梅江河是韩江的上游支流,韩江在汕头入海。

韩江在汕头的入海口,就是樟林港——准确地说,是包括樟林港在内的一系列港口。因为入海口并不是一个点,而是一个巨大的喇叭口,有多个地点都可以形成码头。乡村复兴论坛刚在梅县的松口码头开过会,一个月之后我们一行就来到了樟林港。这不能不说是一种缘分。

我们在感叹这种缘分的时候,一个疑问也产生了:为什么同样是大码头,松口在行业内甚至在公众领域已经相当有名气了,樟林港这些年却显得那么

“

寂静无声

”

呢?

原来,樟林港的辉煌时期早在1860年就终止了。1860年第二次鸦片战争结束,清政府被迫又开通了一批通商口岸,其中就包括汕头港。汕头港也是韩江入海口的港口之一。 在韩江的入海口,江水带来的泥沙不断堆积,同时又受到海潮的反复推拉,导致海岸线逐渐外扩。1850年前后,樟林港就因为泥沙堆积而变浅,其航运功能就已经让位于汕头港了。1860年开通汕头口岸,只不过是官方正式确认了汕头港的地位。当然在那之后,由于口岸开通带来了近代的贸易大发展,汕头港更是将樟林港远远地甩在了身后。

客家人下南洋,基本上是1860年之后的事情。所以松口镇和汕头港就成为两大地标,一个乘船下河,一个扬帆出海。这个局面一起持续到1939年,这一年日寇占领汕头,不只客家山区,连潮汕地区,跟海外的交通贸易都中断了。再后来,松口作为一个古镇,比较完整地保留到了现在,成为远近闻名的历史文化名镇。而汕头, 虽然老码头、老街道都已经消失,但是由于港口功能的不断发展强大,长成了一个繁华的地级市,还在1984年被国务院批准为经济特区。只有樟林港,衰落之后,归于无声,直到最近才似乎被人们重新发现她的存在。

以上讲提樟林港辉煌时期的终点。那么,她从什么时候开始辉煌的,是不是也能搞清楚呢?起源问题,经常是难以给出明确答案的。但是在樟林港,这个问题还真是有一个基本上算明确的答案,那就是,雍正元年(公元1723年)。潮汕地区和东南亚之间的海上贸易,其实很早就开始了,至少可以追溯到唐宋。但是这些早期的贸易,到底是从哪些港口进出的,我们已经不太清楚了。樟林港之所以有一个明确的时间起点,是因为清朝初期实行了海禁和迁海令,而后又有条件地开放了海上贸易。

清初实行迁海令,主要目的是为了对付台湾的郑成功家族。郑成功于1661年收复台湾,并以此为据点来谋求“反清复明”。1661年,也就是清顺治十八年。这时候的满清,刚入关没多久,脚跟还没站稳,所以对南明的几支反清力量都还保持着非常小心谨慎的态度。要知道,只不过就在收复台湾的两年之前,郑成功还曾经组织过一次声势浩大的“北伐”,沿海岸线一路北上,一直打到南京城下,让满清朝廷着实惊出了一身冷汗。

被郑成功吓了一回的清廷,颁布了极为严苛的迁海令(注:迁海令始于顺治八年,但是正式实行是在顺治十八年)。东南沿海各省人民,北至山东,南至广东,全部内迁30-50里;不但不许出海,连该区域内的所有房屋也都悉数焚毁,违者一律处决。坚壁清野,是我们经常听说的一个防御策略,但是坚壁清野到这个程度,可以说是令人难以想像的。中国的海岸线,光是浙江、福建和广东这三个省,总长就达到1.8万公里。沿此海岸线生活的居民,有几百上千万。由于迁海令,这些人的生计全都成了大问题。史书上关于这段时间,东南沿海的老百姓们生活如何困苦的记载,可以说是俯拾皆是。

迁海令一直持续到康熙二十二年(公元1683年),施琅将军攻下台湾,才宣告停止。这时候朝廷又颁布了“复界令”,也就是允许和鼓励老百姓们,回到荒废了二十多年的海边,恢复打鱼、种地等生产活动。

至于贸易方面,“复界”之后的海上贸易,也算是恢复了,但并不是无条件的。首先,全国依然只允许有唯一一个外国商人来华做贸易的地方,那就是广州。广州在外商来华贸易上的垄断地位,其实从明朝就开始了,这是另一个大课题,咱们在这里就不展开了,以便把注意力集中在樟林港。

第二个条件是关于中国人自己也要出海,该怎么办?清朝政府对这个行为也是有控制的。康熙二十二年之后的一段时间,也许是东南沿海航运业的恢复期和朝廷对此行业的观察期。到雍正元年,朝廷就颁布了规定:“着将出海民船按次编号,刊刻大字,船头桅杆油饰标记”。对广东、福建、浙江和江苏这四个省份的船只,根据其五行方位,又规定了它们所使用的颜色,比如广东位于南方,南方属火,所以船用红油漆饰,用青色钩字;而福建位于东方,东方属木,所以福建船用绿油漆饰,用红色钩字。从此以后,福建“绿头船”、广东“红头船”的称呼,就在民间叫开来。

满清政府,对于海上贸易行为,总的说来是相当陌生的。他们从草原进入中原,在驾驭农耕和草原这两个文明上,通过吸取前代的经验教训,实现了高超的平衡术。但是对于陌生的海洋,满清统治者所感受到的,基本上是担心甚至害怕。这种心态反映在沿海的对外贸易上,就是尽量别来往;实在禁止不了来往,那就尽量限定位置,限定规模。广州是唯一的外商来华口岸,而广东的红头船和福建的绿头船,除了登记编号管理外,也限定了进出港口——其中的红头船就限定在潮州的樟林港,还规定了船只的尺寸——郑和下西洋时的大船,那是绝对不让造的。

能不能完全禁止中国人出海呢?也不行,因为沿海居民的人口不少,海边又多盐碱地,没法种粮食,光靠打鱼养活不了那么多人。而且要想打到比较多的鱼,还是得到离海岸线稍微远点的海里才行。而船只一旦跑出去,也就没法控制它们是去打鱼还是去做买卖了。

总之,在海上贸易这件事上,政府是想尽量控制和减少,沿海居民是想尽量多搞,双方就此展开博弈。

在这个博弈之中,广东的红头船找到了一个突破口,那就是从暹罗运大米回中国。暹罗,是泰国的旧称。泰国盛产大米,这事全世界都知道。前不久,中泰两国之间还曾经就“高铁换大米”的话题,有过热烈讨论。康乾盛世,人口大增。那时候的中国没有杂交水稻,太需要粮食了,所以当潮汕人用红头船,从暹罗运回大米的时候,雍正皇帝甭提多高兴了。

红头船就这样找到了一个让自己合法化的理由。其实红头船运载货物,是挂羊头卖狗肉。 大米只是象征性地运载物,以备政府查询。真正的货物,包括南洋运回来的象牙、犀角、珠宝、肉桂、胡椒香料、番藤、柚木、桑枝、铁梨木等,和潮州运往南洋的陶瓷品、潮绣、雕刻、麻皮、菜籽等,还有从中国北方转运来的人参、鹿茸、兽皮、丝绸等。这些货物,获利非常丰厚。于是,用不了多久,樟林港的航运业就蓬勃发展起来。

我们现在查历史文献,关于福建绿头船的记载要远远少于广东的红头船,而浙江的白头船和江苏的黑头船,则几乎是销声匿迹。这也许就是因为,那段时间的红头船势力强大,搞得其他省份的船只没法跟它竞争。

樟林港和红头船的兴盛期,大致上是雍正元年的1723年到第二次鸦片战争结束的1860年。1860年之后,汕头港取代了樟林港,红头船也逐渐让位于蒸汽轮船。尽管繁华已逝,樟林港和红头船的这段历史对潮汕人民却是影响极为深远的。比如,由于红头船最主要是来往于泰国和潮汕地区,导致潮汕后裔在泰国人口中占有相当高的比例(泰国现在的人口约8500万,其中华人有850万,40%是潮汕人);这些华人还深度嵌入了泰国的经济社会和政治生态——远的有吞武里王朝的建立者郑信,是澄海后裔;近的有2001年当选泰国总理的他信,他信虽然是客家人,但是他的祖籍在距离澄海很近的丰顺县,而客家人也是步潮汕人之后而下南洋的。又比如,在泰国经商的潮汕人,于晚清至民国时期在家乡建造了大批高质量的豪宅,这些豪宅中的很多现在已经成为宝贵的文化遗产。关于这些历史影响,又是一个大可展开的话题和研究课题了。

好了,今天我跟您简单地回顾了樟林港和红头船的历史,希望您听了之后有收获。我们下期再见!