紫金之麓,钟山巍巍,依山凿建的

南京中山陵

气势磅礴,中国肇建共和者孙中山在此长眠。

「不是景山,我要葬在紫金山!」

1925年3月12日,孙中山因肝病迅速恶化撒手人寰,终年59岁。

伟人归葬何处?孙中山在弥留之际已有意愿。那天,守护他的宋庆龄、孙科、汪精卫等人悄声讨论起后事,谈到葬地

时,

汪精卫提议,将孙中山先生葬在北京景山,因为

有传闻说,孙中山先生是崇祯皇帝转世

。

没想到孙中山恰在此时醒过来,他连声说:“

不,不是景山,我要葬在紫金山!

”众人皆惊,竟不知紫金山在何处?

▲

鸟瞰中山陵。

▲

鸟瞰中山陵。

有一位国民党元老,揭开了谜底:“总理所说的紫金山就是南京钟山,

是明孝陵的所在地!

”

接着,他讲了一桩往事:1

912年初,孙中山在南京就任临时大总统,一次和总统府秘书长等人到郊外打猎,经钟山的半山寺时下马休息,放目四望,远处的方山如簇,脚下的秦淮河回环如带。不禁赞道:这可真是一个好地方,我死后如果能葬在这里就好了。

紫金山又称钟山

,六朝皆以金陵为都城,认为

山为王气所钟

,

将此山更名钟山。

“钟山”与“中山”同音,也许正是冥冥之中上天注定,孙中山应当归葬钟山,为他建造的陵墓就叫做

中山陵

。

悬赏

陵墓设计案,青年才子拔头筹

国民党员们都明白,孙中山的陵墓并非仅供个人或家族的怀念,而是人民共有的纪念物,是重要的公共建筑。经讨论,大家一致认同

悬赏征集

设计方案。

这是中国近代史上第一次公开征集设计方案。

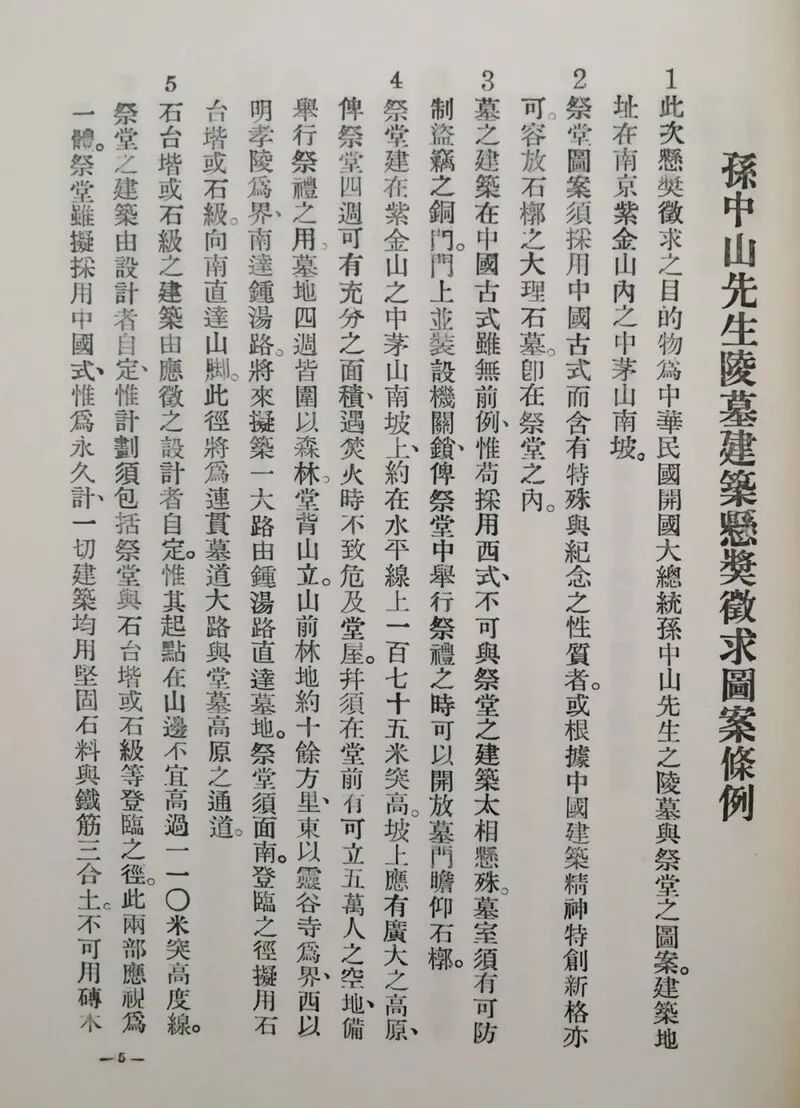

▲

《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》

。

▲

《孙中山先生陵墓建筑悬奖征求图案条例》

。

陵墓需是中国传统式样,并强调:“祭堂图案须采用中国古式而含有特殊与纪念之性质者。”既然孙中山是中华民国的国父,为了中华民族的复兴殚心竭虑,奋斗了毕生,为纪念他而建的陵墓,自然应当采用中国传统形式。

孙中山的陵墓并非帝王陵,辛亥革命推翻了中国两千多年的封建统治,开创了全新的时代,因此,新建筑需有新时代精神。

孙中山在去世前曾留下遗嘱,愿同其友人列宁一样,保存遗体,供人瞻仰。其陵墓也将对世人开放,成为新的精神圣地。

但是中国人多讲究

入土为安

,墓室一般设在地下,葬礼完毕后便会封闭,秘不示人,仅在地面上设祭堂,以供子孙后代祭祀。而西方人对于死亡的态度较为达观,名人的墓地

还会摆放栩栩如生的雕像,

吸引众人前来缅怀,拜谒。

▲

列宁同志的遗体安卧在水晶棺中,供后人瞻仰

。

▲

列宁同志的遗体安卧在水晶棺中,供后人瞻仰

。

征集陵墓设计方案截止时,葬事筹备处收到了

41份设计方案

,

作品个个精美细致,

“中式”与“西式”设计图案竞相争辉。

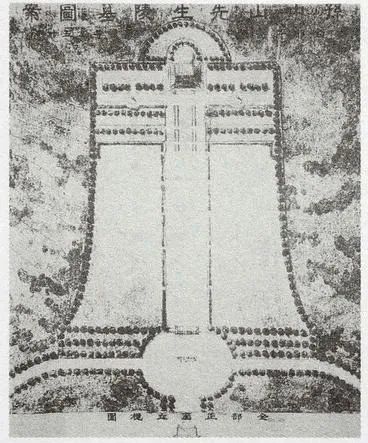

不久,一幅平面为钟形的设计案吸引了评委们的眼光。

南洋大学校长

凌鸿勋

的评语是:“全体结构简朴浑厚,最适合陵墓之性质及地势之情形,且全部平面作钟型,尤有木铎

警世

之想,祭堂与停柩处布置极佳,建筑费较廉,最为符合征求标准,故评为首奖。”

▲

在中山陵设计方案里,吕彦直的警钟方案使人眼前一亮。孙中山为革命奔走呼号、为民众觉醒鞠躬尽瘁的一生,用警钟来总结,恰如其分。

▲

在中山陵设计方案里,吕彦直的警钟方案使人眼前一亮。孙中山为革命奔走呼号、为民众觉醒鞠躬尽瘁的一生,用警钟来总结,恰如其分。

画家

王一亭的评语是:“墓在祭堂后合于中国观念”“建筑朴实坚固”“形势及气魄极似中山先生之气概及精神”,评此方案为首奖。

德国建筑师

朴士的评语是:“似根据中国宋代格式而参加己意,与评判要点第一项之观念最合,对其他各项亦极能合格。”故推选钟形方案为首奖。

雕塑家

李金发的评语是:“造成一钟形,尤为有趣之结构。”

▲

吕彦直。

▲

吕彦直。

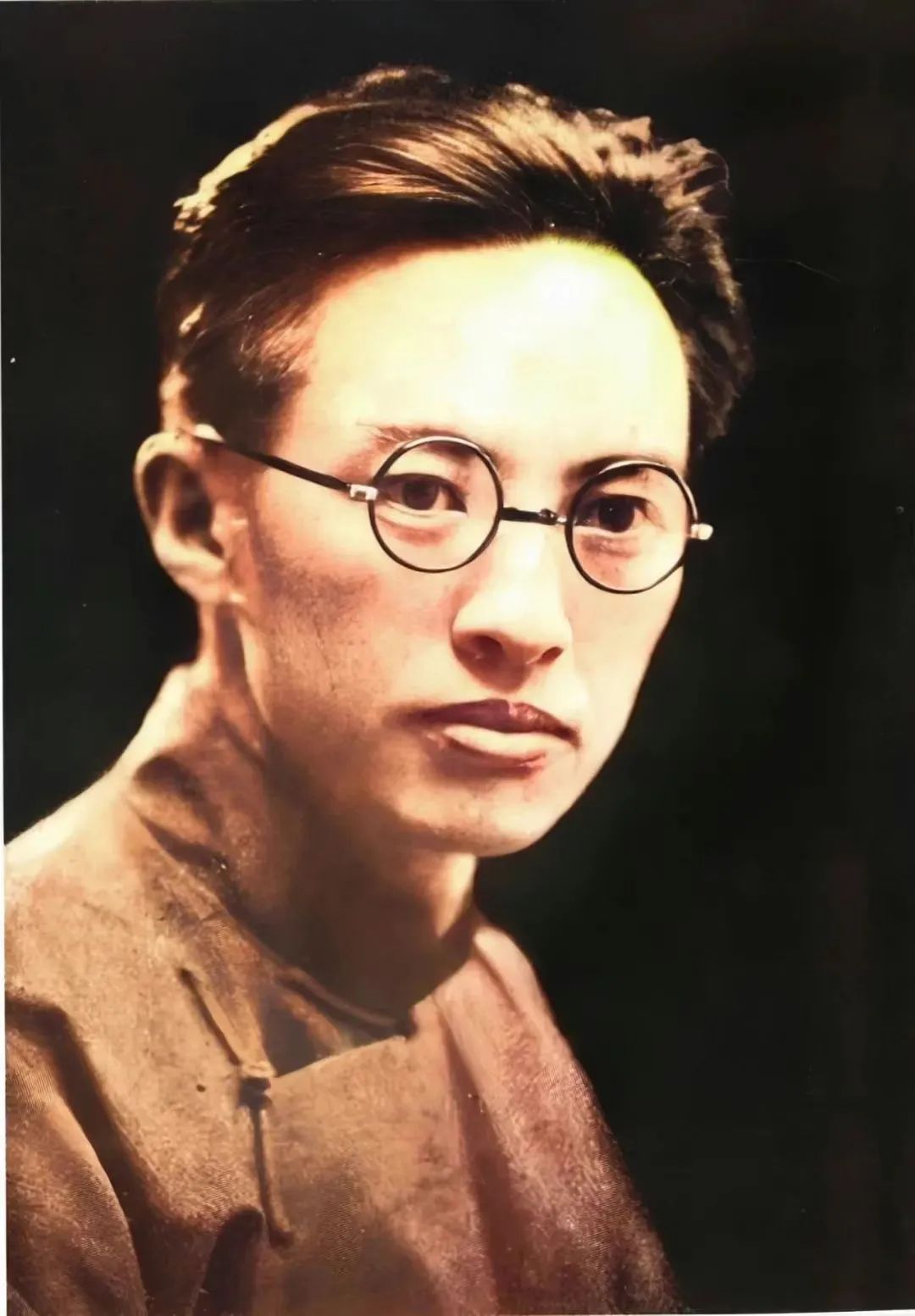

结果毫无悬念,钟形设计抓到了头彩。

它的设计者名叫

吕彦直

——一个众人闻所未闻的名字。

宣布结果的那天,吕彦直被朋友们从人堆里推出来,出现在众人眼前的,是一幅学生模样的年轻人,年仅31岁。

汇「天地正气

」

,更兼

「

博爱

」

如何设计一座能展现孙中山先生精神面貌的古典式纪念物呢?

吕彦直灵感忽现:把孙中山的学说和思想展现在各个建筑物上,使陵若其人,

看到了中山陵,就理解了孙中山这个人

。

▲

孙中山特别喜欢“博爱”一词,曾多次题写送给朋友。于是吕彦直将它镌刻在中山陵的牌坊上,以此彰显孙中山的高尚品格和博大心胸。

▲

孙中山特别喜欢“博爱”一词,曾多次题写送给朋友。于是吕彦直将它镌刻在中山陵的牌坊上,以此彰显孙中山的高尚品格和博大心胸。

“

天下为公

”是孙中山的毕生追求。语出《礼记·礼运》篇:“大道之行也,天下为公。”意思是说,天下为天下人所共有,选举有德行和有才能的人来治理天下,才是大道。

而陵门是众人出入的重要关口,吕彦直在设计时,把孙中山手书的“天下为公”这几个字刻写在陵门上,以凸现出中山陵的

公共文化建筑

特色。

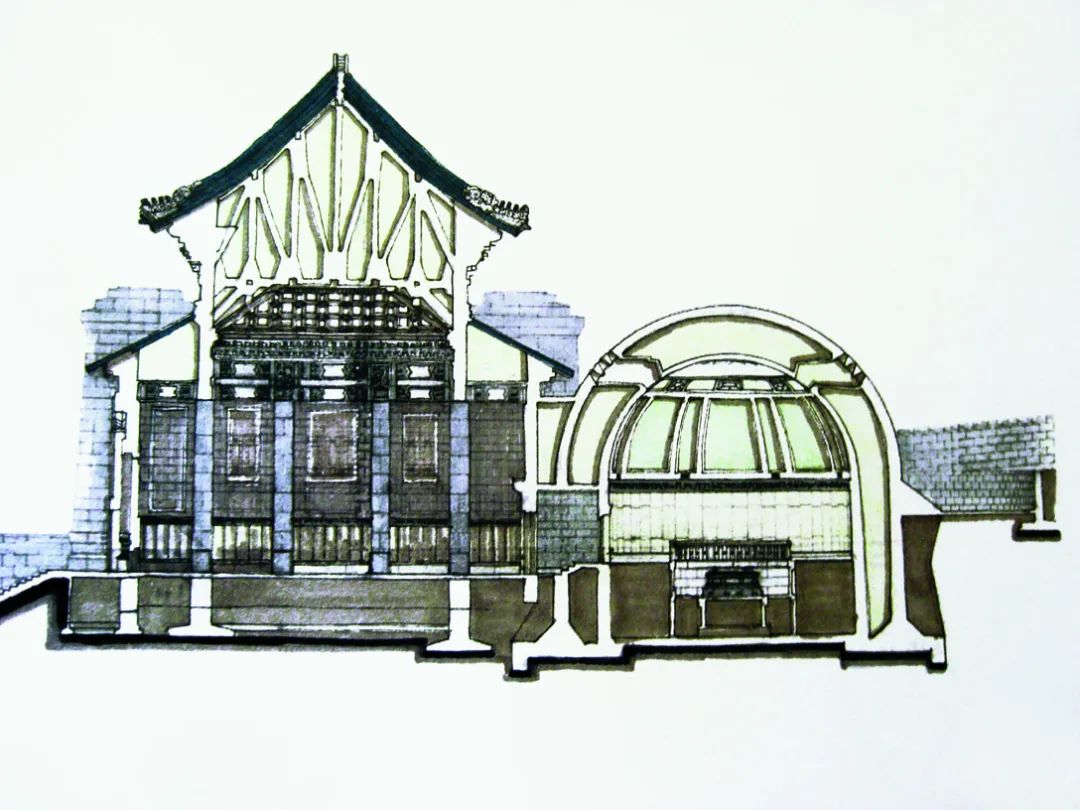

祭堂的设计让吕彦直费尽了心思。

一开始,他尝试着仿照巴黎恩瓦利德教堂的拿破仑墓设计中山陵的祭堂,但设计出的效果与中国革命家的气质不相合,最终还是决定将祭堂建为中国式样。

气势恢宏的祭堂与中山陵的环境十分协调,但当人们走近,面对如此宏大的建筑,难免产生压抑感。

为此,吕彦直在高耸的屋檐与斗拱下又

加了一层披檐

,并在檐下

用岩石模仿木材

,雕刻出梁柱与雀替等传统建筑构件的形象。最后,他又在梁柱之间设置了三个拱门,门的大小正

与人体的比例相适合

,令人倍感平易亲切,门楣上分别刻有“

民族

”“

民权

”“

民生

”三字,使得跨入祭堂的人,能够立即想起孙中山的革命纲领。

▲

近日,中山陵祭堂进行半封闭围挡修缮保护,为了让游客少一些遗憾,景区用一幅建筑的巨幅喷绘画进行围挡。

▲

近日,中山陵祭堂进行半封闭围挡修缮保护,为了让游客少一些遗憾,景区用一幅建筑的巨幅喷绘画进行围挡。

由于

现代钢筋混凝土材料

已非传统的砖木

,祭堂的形态也是在中国传统的式样基础上的

创新之作

。花岗岩砌筑而成的屋身显得异常敦厚,吕彦直又在祭堂四角设置了陈列室,宛如堡垒。

为了和厚重的屋身相平衡,屋顶采用了高耸的九脊殿的形式,檐下挂着孙中山手书的“

天地正气

”直额。

为了表示这是民主革命者的陵墓而非帝王陵,

一切与龙相关的装饰图案都被摒弃了

,屋脊两端的螭吻被抽象为几何图形,梁间的彩画图形,也采用了花草几何母题等传统旋子彩绘图案,而非以龙为主题的和玺彩画。

▲

祭堂天花板做成穹窿式,用彩色马赛克砌出青天白日之饰,地面则遍铺红砖,以符合满地红之意。

▲

祭堂天花板做成穹窿式,用彩色马赛克砌出青天白日之饰,地面则遍铺红砖,以符合满地红之意。

祭堂内部又要如何布置呢?

吕彦直想到了美国的林肯纪念堂。于是,他借鉴西方样式,在祭堂内壁刻上孙中山遗嘱、建国大纲等文字。

设计征求条例原本规定,石棺要放置在祭堂内,但吕彦直却发现了问题,祭堂与墓室的功能其实并不相同,举行纪念仪式时,祭堂需要容纳大量的凭吊者,还需安放纪念碑或雕像。无论将石棺置于祭堂内何处,都会

妨碍祭堂的使用

,同时石棺的重要性也容易被纪念碑或雕像喧宾夺主。

于是,他大胆改变,

将石棺从祭堂中移出,在祭堂后设独立的墓室

,通过两道墓门与祭堂相连。

▲

上图由左至右,体现的是祭堂、墓门与墓室的设计。

▲

上图由左至右,体现的是祭堂、墓门与墓室的设计。

设计中最大的挑战是陵墓的公共集会空间

,为满足纪念仪式的需要,祭堂前需要有能容纳5万人的空地。为了实现这一目的,许多参赛都在祭堂前设置了巨大的平台,中茅山的坡度并不平缓,搭建大平台所需的工程量可想而知。吕彦直没有这么做,而是

巧妙地将问题消解于无形

。

从祭堂前到山下,他设计了392级石阶,

和当时中国三亿九千两百万人数相等

。从上到下,依山势在台阶间布置了8个平台,特别是最下端的5个平台,加起来有5000平方米,容纳5万人绰绰有余,既可做为登山时的休息平台,又加深了景观的层次。

最为巧妙的是,站在山下往上看,

只见台阶连绵不断

,一直通向祭堂,

丝毫看不

到平台

;反之,站在祭堂前俯瞰,则

只见平台,不见台阶

。

▲

2024年12月30日,国家文物局下发批复,同意将“中国现代建筑先驱代表作(中山陵及其附属建筑)”项目,列入更新后的《中国世界文化遗产预备名单》。

▲

2024年12月30日,国家文物局下发批复,同意将“中国现代建筑先驱代表作(中山陵及其附属建筑)”项目,列入更新后的《中国世界文化遗产预备名单》。

碑亭、陵门和圆形广场内的石牌坊等,均采用了

西方园林

的设计手法,吕彦直还在台阶两侧的坡地设计了大片的草坪,并用桧柏等树木围出边界。

广场、石坊、墓道、陵门、碑亭、祭堂、墓室等单体建筑,沿中轴线由南往北逐次升高

,四周的草坪与树木已经围成了钟形整体,钟顶围绕墓室做出半月形空地,山下石牌坊所在的圆形广场酷似钟锤,墓室设计成形似钟锤的圆球,一座警钟不是呼之欲出了么?孙中山曾多次对朋友们说,我一生没有做出什么成绩,所做的事,只可以用“

唤醒

”两个字来概括。

吕彦直的设计灵感,就随着这洪亮的钟声全部喷发出来了。

有的评论者说,这个设计形似

中国古之木铎

(duó,本义指大铃),寓意着中国古老文化中的木铎金声。

也有评论者说,这是

自由钟的图形

,这钟声正为着中华民族的独立与自由而鸣。还有评论者说,这是

警世钟

的图形,警钟长鸣,使人们不忘国耻,奋发图强。

正是古今中外的这些钟声,一直响在吕彦直的耳畔,他便要把这警世大钟放到中山陵上,不间断鸣响,以召唤中华儿女为争取国家和民族独立自强不息。

▲

图中央为孙中山汉白玉石棺

。

图为中山陵墓室穹顶

。

▲

图中央为孙中山汉白玉石棺

。

图为中山陵墓室穹顶

。

用生命铸就中山陵

1926年1月,国民党第二次全国代表大会上,孙中山的儿子孙科,向大会作葬事筹备报告,首次正式使用“木铎”一词来指称中山陵的平面图。

当时,为了中山陵按时建成

,

吕彦直长期住宿山上,督促施工,

选料、监工一丝不苟。

他

不舍昼夜地拼命工作,

全身心投入,甚至与严家小姐的婚事也一再拖延,直至生命终止。

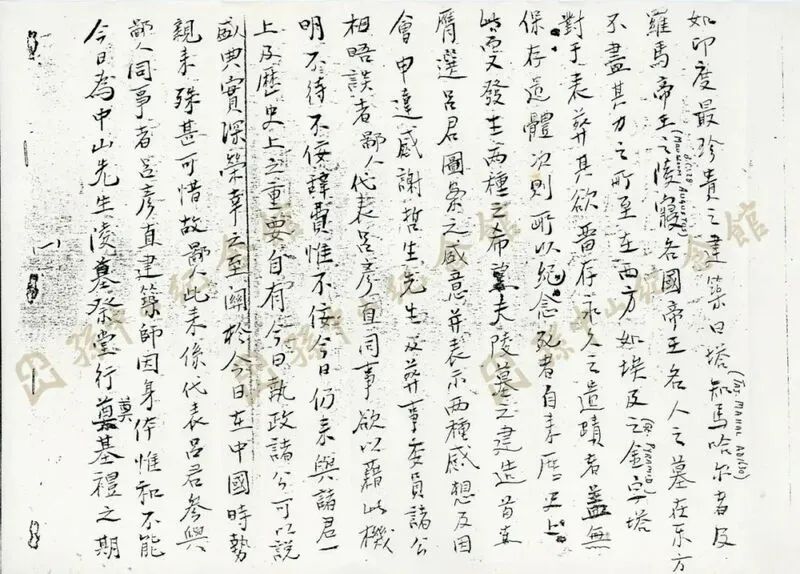

▲

1926年3月12日,中山陵举行奠基礼,吕彦直因病不能出席,委托挚友在典礼上发言,图为讲话稿

。

▲

1926年3月12日,中山陵举行奠基礼,吕彦直因病不能出席,委托挚友在典礼上发言,图为讲话稿

。

1928年初,吕彦直收到了医生的死亡判决,实际上,

繁重的工作已经让吕彦直恶疾缠身许久了。

他首先想到的是远在北京的未婚妻,便写信安慰她,请她另做打算,好好生活下去,之后又从容不迫地继续工作。

1928年1月,南京遇到了少有的严寒天气,大雪盈尺,山上的冰雪月余都不融化,中山陵却仍然在坚持施工。

到了7月,时局稍稳,为追赶战乱时耽搁下的工程进度,吕彦直提出日夜施工的建议。

到1929年2月初,墓室和祭堂基本完工,吕彦直却已无法起床。

计划终于还是不能按期完成,

吕彦直没能等到中山陵完工的那一刻

,1929年3月18日凌晨,他溘然长逝于上海家中,

年仅35岁

。

1929年初,中山陵主体建筑告竣,南京方面就开始着手准备移灵安葬的事宜。此前,因战乱及建筑工期问题,安葬日期已有多次更改,这一次因南京雨雪天气影响,

原定于3月12日即

孙中山去世四周年纪念日

举行的奉安大典

(

君父下葬,称“奉安”,孙中山被尊为“国父”,其遗体安葬赋以“奉安”之礼),

延到了5月26日至6月1日举行。

5月26日凌晨2时,孙中山的灵柩自北平起棺转运,28日灵柩抵达南京。沿途凡棺梓所到之处,迎候追悼的人群络绎不绝。

6月1日,奉安大典顺利举行。

各机关团体的送殡队伍在指定地点陆续加入,形成一个长达五六里的庞大队伍,而沿途观瞻的民众竟有50万人。

在德国玛尔堡大学远东各国政治学教授海法特所写的《孙中山传》中,作者说:“孙中山的人格对于唤醒中国人的民族意识,及建立中华民国的重要性,时至今日,再无人能够忽视。

他的伟大时代是

在他逝世后才开始。

”其精神,仅从他逝世4年之后,还能举办如此隆重的奉安大典就可以证明。

与此同时,人们还认为,中山陵的设计者

吕彦直也仍然“活”在中山陵上

。

多多教育:给孩子提供一种全新的学习方式——在博物馆中学习。让孩子在历史文化遗迹中认识世界、感知世界、探索世界。

文 博 / 历 史 / 文 化 / 展 讯 / 馆 舍 推 荐

微信ID:atmuseum

微博:@博物馆的那些事儿