空军失事飞机牺牲官兵追悼会2月4日在空军驻贵州某部举行,军地领导、部队官兵和烈士家属沉痛哀悼革命烈士。

1月29日下午,空军一架飞机在贵州境内飞行训练中失事,机上人员不幸牺牲,为国防和军队现代化建设,为建设强大的现代化人民空军,献出了宝贵的生命。2月2日,南部战区空军批准他们为革命烈士。

长空砺剑洒热血,万里云天祭忠魂。这次飞行训练中牺牲的官兵,多次出色完成军事演习和战备训练等重大任务,在维护国家主权安全、维护国家发展利益中作出了重要贡献。他们把最美好的年华献给了强军事业,把无悔的青春融入了祖国空天。

飞行是勇敢者的事业,确保飞行安全是世界各国空军的共同追求和良好愿望。空军官兵对牺牲战友深表痛惜,对烈士家属表示深切慰问。空军将继续坚持从难从严开展实战化军事训练,忠实履行新时代使命任务,不断提升新时代打赢能力,不负祖国和人民的期望重托。

▽

沉重的翅膀

尽管官方并没有公开事故原因,但这并不妨碍事故之后,网上又是一大片关于飞机结冰问题的科普文章,我在这里也不浪费篇幅了,科学道理,谁说都一样。

毕竟自从2006年“6·3空难”(空警-200原型机失事坠毁,一等事故)后,机翼结冰问题就时不时被拿出来作为担心运-8/9平台飞行安全性的例子;即使在动力更加充沛的运-9平台上改进的某型特种机,近年都出现过误入重结冰区险些造成一等事故的重大事故征候。

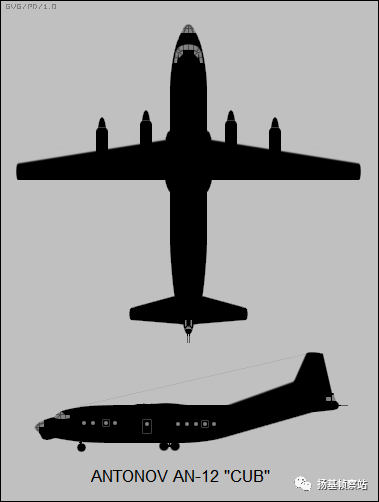

安-12和C-130机翼相对面积的对比

而运-8机翼面积不足、翼载荷偏大的痼疾,使得结冰后升力不足的飞机极易进入难以改出的失速尾旋,则是导致结冰事故造成结果普遍较为严重的原因。这个痼疾,也确实是娘胎里带的。

运-8的仿制原型安-12,是在更早的安-8双发运输机的基础上放大而来,为了加快研制进度,除了为便于在每侧机翼上各增加一台发动机,相应延长了一点翼展之外,安-12没有对安-8的机翼进行更多改进,导致其机翼面积增长有限,而起飞重量又大幅增加。

安-8(上)和安-12在气动上高度相似

然而在强调单一性能优势的冷战早期苏联飞机设计理念中,高翼载荷特性给安-12带来的较好飞行稳定性、和较高的飞行速度,反而是其值得称道的优点。而在苏联空军的运用实践中,由于高纬度气象特点,导致结冰冰形与国内不同,安-12上简单的除冰系统基本可以应付,而这是上世纪70年代只靠原准机仿制安-12的陕飞完全无法考虑到的情况。

而80年代开始国内对运-8的诸多改进,受限于经费、技术等客观情况,重点只是在提升可靠性和满足特定功能上,对飞行性能缺乏进一步挖潜。而运-9的诞生则更多是特种机平台反哺的结果,虽然机载设备水平提升不少,并在“6·3空难”后增加了气囊除冰系统等改进措施,然而要解决运-8/9平台的老问题,又岂是这点皮毛的改进就足够的?

运-9平台稳步提升的产量,也离不开特种机平台的推动

难在技术?

所以,要搞满足部队对新中运和下一代特种机需要的运-9改进型,就需要对气动、电源和结构进行综合改进才行。而早在十多年前,国内就有过这样的想法了:

在2003年第10届北京航展上,中国航空工业第二集团公司与乌克兰安东诺夫航空科技联合体联合召开了新闻发布会,披露了双方正在就运-8F600、运-8X、安-70等型号的运输机项目合作进行深入的探讨。

全面改进的运-8X如果能够兑现指标,确实能基本解决运-8/9平台现有的问题。然而就从那年之后,运-8X反而逐渐销声匿迹了,就连在运-8F-600基础上改进的运-9平台,其模型在2005年第11届北京航展上亮相之后也沉寂了很久。正如前文所述,如果不是因为海空军特种机平台需求的推动,运-9能否作为一个运输机型号最终发展下去都是问题。

而在陕飞已经推出了多个型号的运-9平台(早期称运-8III类平台)特种机之后,部队在采购新机时仍然存在着新老平台同时采购的现象。公开图片显示,直到2015年空军还采购了一批II类平台特种机。这和本号之前的文章

不是“鳖背隼”也不叫直18,直8想成为空突旅的菜还有多远

中,海军近期仍在采购使用涡轴-6A的第一代直-8平台有异曲同工之“妙”。有些事儿啊,用正常逻辑真是说不清楚。

说到逻辑,这次事故后很多相关的文章,在分析替代运-8的型号时,总少不了提几句运-30如何如何。咱就不说2014年亮相珠海航展,让众人高潮迭起的运-30模型背后到底是咋回事了(怕被打死),就说一个事儿——想托起这样的新中运,必须得有新一代大马力涡桨发动机。

而在急需这类发动机的“海盘子”依旧犹抱琵琶的时候,很难想象需求量很大的新中运,会为此而继续等待下去……特别是对于已经掌握大型运输机设计制造技术的中国航空工业来说,要想快速高效解决中型运输机的缺口问题,完全可以用现在的技术再抢救一下15年前的运-8X。

如何看待事故?

毕竟时间不等人。在侧面反映我军苏-27部队战斗力锻造历程的电视剧《长空铸剑》第1集中,刚刚走马上任的107师政委季浩苏接到一个匿名电话。在匿名者提出的一个个尖锐的问题中,“你如何看待飞行事故”赫然在列。只要人类还得在大气层内作战,这个问题就是每个飞行部队的主官需要时刻准备去面对的。

对于我军这样一支规模庞大、成分复杂的空中力量来说,这个问题的答案也不能简单化。对那些装备先进战机,承担高强度一线值班任务的部队来说,一方面为了促进战斗力生成,在训练中允许一定的事故率是成长所需的代价;一方面飞机更出色的性能,本身就降低了事故发生的概率;所以即使出现了一些事故,也不会因此而停止实战化训练的脚步。

但先进战机可以轻易克服的困难,却往往成了老旧飞机事故的诱因。任何军机,首先要保证自身能够在天空中安全飞行,才有资格提战斗力。在近年来的实战化训练浪潮中,有一句流行语是:“打起仗来,敌人不会管你手里用的是什么装备”。这道理当然没错,但不能机械死板地将其引申为,“什么武器都得按同样的实战化标准训练”。