CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

- 说 明-

本文为“媒介道说”译丛的序言。

“媒介道说”是“传播与中国译丛”的一个系列,由复旦大学信息与传播研究中心主持翻译,中国传媒大学出版社出版。

近期出版共六种,分别为:

《海德格尔论媒介》、《齐泽克论媒介》、《本雅明论媒介》、《维利里奥论媒介》、《卡斯特论媒介》、《基特勒论媒介》。

本文已原刊于《新闻记者》2019年第9期,在本推送中,作者又略有改动。

从一个故事说起。

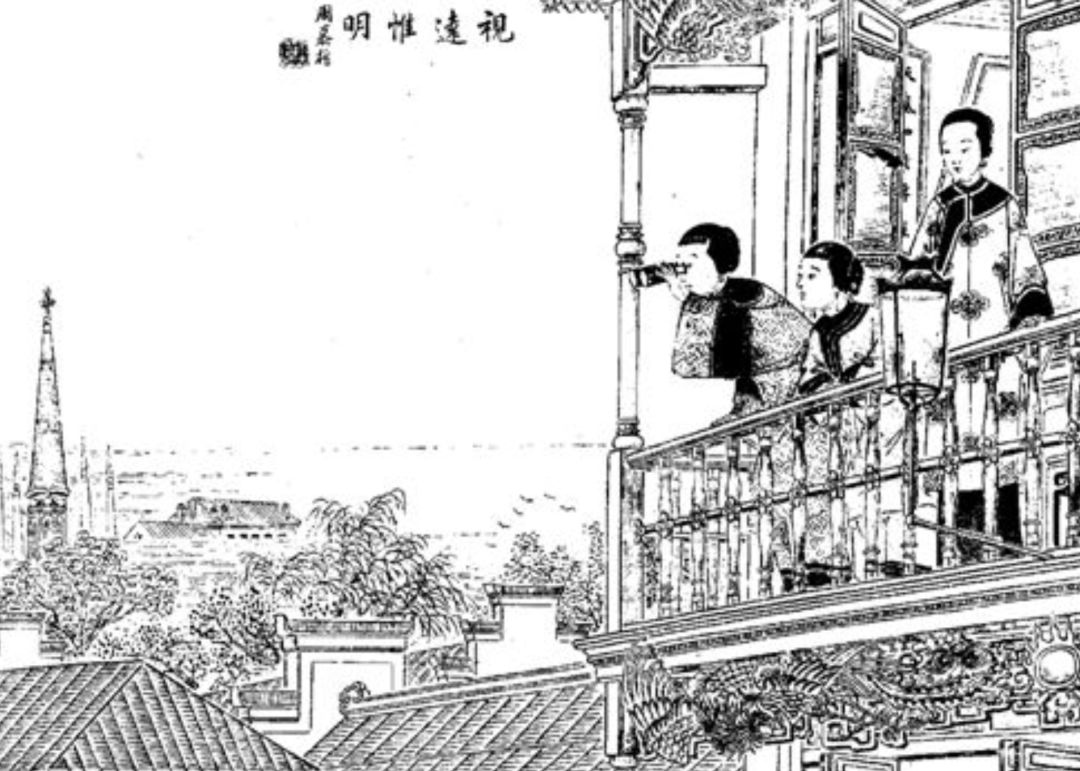

以《闲情偶寄》立名于中国文学史的李渔,写有一部小说,名《十二楼》。内中有《夏宜楼》一卷,说的是一瞿姓相公,“亏得一件东西替他做了眼目”,“微光一隙仅如丝,能使瞳人生翅”,偷窥到居于夏宜楼的詹姓小姐之美貌,心生莫名爱意。于是灵机一动,将远望高探而得的楼内女方动静,借助媒人之口,一一说与詹小姐听,以示天生有缘。唬得这位小姐毛骨悚然。门禁之内的夏宜楼,男女有别,不能随便进出,其动静连自家人都未必尽知,偏一个外人竟一清二楚,百思不得其解,疑非得神助不能,遂“把个肉身男子”就当成了“蜕骨神仙”。“这等看起来,竟是个真仙无疑了!丢了仙人不嫁,还嫁谁来!”詹小姐也不是没有担忧,“神仙”是否有“真形实像”,“不要等我许亲之后他又飞上天去,叫人没处寻他”。到了新婚夜,詹小姐初近新郎,还是战战兢兢,“抱一团畏敬之意,说他是个神仙,不敢十分亵狎”,至半夜却发现其“欲心太重,道气全无”,根本就是凡夫俗子一个。狐疑中追究缘由,“件件查问到底”,才知此桩美事功德,全得力于一个“法宝”——千里镜。瞿相公偶尔从市场购得此物,在高山寺租得一间僧房,遍扫各处房屋。之前种种,正是这双“千里眼”居高临下所功。让人想不到的是,知道真相后的詹家小姐,惊诧之余,并未显上当受骗之恼怒,反正色道,“这些情节虽是人谋,也原有几分天意,不要十分说假了”。第二天恭恭敬敬就把这件“法宝”供在了夏宜楼,做了家堂香火,夫妻二人不时礼拜。

在我看来,这就是一个媒介道说的故事。

媒介,是英文media的汉语译词。英文的Media,源自拉丁文medium,意指中间。“Medium”一直来大致有三种意涵:第一,比较古旧且运用普遍的意涵,指的是“中介机构”或“中间物”。这个意涵根据的是特别的物理或哲学的观念:一种感官(或一种思想)要去体验(或表现)必须有一个中间物;第二,着重落在技术层面,例如将声音、视觉、印刷视为不同媒介(media);第三,专指资本主义;在这层意涵里,报纸或广播事业被视为是另外事物(例如,广告)的一个媒介。也有学者为此勾勒出一条变化的线索:古典拉丁文medium指的是某种中间的实体或状态,但古典之后的拉丁文以及12世纪之后的不列颠资料中,媒介则指从事某事的方式。一方面,媒介可以视为一种偶然性的存在,它使得现实世界中的诸多现象相互关联,或将现实世界与可能性世界相互关联。另一方面,从现代意义上来看,媒介是一类特殊资源。直到1960年,媒介才成为一个术语,描述实现跨时空社会交往的不同技术与机构,并因此而受到特定学术领域的关注和研究。中国的古汉语,只有“媒”字并无“媒介”一词。按《说文》解释,“媒”,即谋也,谋合二姓者也。“谋合二姓”,不仅“媒”(谋)的位置居间,而且是介入——撮合二姓的第三者。由此可见,“Media”或“媒”,就其本义及其谱系,主要意为居中(中介机构或中间物)位置及交接转化(从事某事的方式),重点是中介行为。按我的说法,媒介是有“媒”有“介”,是连接、触发与转变的不断运作,是媒-介的互动和呼应。通俗讲,就是一场“交易”。故凡是媒介,必是从关系着眼,否则就是技术或物件。媒介学就是研究关系方面的东西而不是物体。之所以习惯于将某种技术和机构(比如报纸)命为媒介,在于预先已设定其为“实现跨时空社会交往”。

夏宜楼“有绿槐遮蔽,垂柳相遭,自清早以至黄昏,不漏一丝日色”,如此幽深密蔽之所,却给“微光一隙仅如丝”的千里镜穿破,从而被引出了这一实体空间,与高山寺的瞿生照面。高山寓意宽广、挺拔和亮堂,乃为“夏”之意象;夏宜楼,则是三面环水柔软清凉,为避暑之胜,故有“宜”之谓。一阳一阴,偏因“千里镜”相遇而碰撞交汇融合,孕育出新的关系和生活。千里姻缘一镜牵,夏“宜”楼化成了宜“夏”楼。千里镜就是千里“媒”!“传媒与工具和机器不同,工具和机器是我们用来提升劳动效率的器具,而技术的传媒却是一种我们用来生产人工世界的装置,它开启了我们的新的经验和实践的方式,而没有这个装置这个世界对我们来说是不可通达的”。千里镜是如此,贵州的中国“天眼”——FAST望远镜也是如此,无人不知的报纸、广播、电视等等,均因此而成其为“媒介”。

媒介以它特有方式解蔽现实并将之带到我们面前,这是一种中介了的现实。“想独上高楼读一遍《罗马衰亡史》,忽有罗马灭亡星出现在报上”(卞之琳:《距离的组织》),从而导致场景重新组合和分化交叉,引入一种并不依赖于固定地点的新场景,新的角色行为模式就在新的社会场景中诞生。媒介抵达之处,既是世界所在之“界”,同时也是“新世界”敞亮之时。“计算机界所说的实时、媒体界所说的‘现场’等等效应都深刻地——同时也可能在根本上——改变了事件化的原义,改变了时间和空间的存在”,由此也就改变了人的存在。人体在感知比率变化中既延伸又自我截除,在一伸一缩中调适与外界的关系尺度。“媒介就是认识论”,“任何认识论都是某个媒介发展阶段的认识论”。所谓“媒介环境”,所谓的“媒介环境学”,或者梅罗维茨认定的“新场景”,应该是在这样的意义上来理解。这是超越了自然、社会和人同时又使之重新联结并组合的第三种环境。夏宜楼的故事,已经让我们充分领略到这一点。自从“千里镜”登堂入室,它的内外格局和关系结构就已千疮百孔,再不复是原来的夏宜楼,哪怕看上去景色依旧。新婚之夜的詹小姐,面对瞿生的全般托出,不能不信又不愿完全接受。所谓的“不要十分说假了”,实则是不能十分说假罢了。幻想的破灭,也就是现实的毁灭。顺着既有真真假假(真实与虚拟)的逻辑,是唯一的出路。这正说明夏宜楼回不到从前也不可能再回到从前。“千里镜”被奉为“法宝”,“做了家堂香火”,活生生演绎了“媒介道说”中的“道成肉身”。此后的夏宜楼不能不在“法宝”的不时礼拜中存在并讲述其以往和未来。或许在库尔德利看来,这不过是人通过媒介做什么或是在做什么与媒介相关的事,然而,人的此种“做”必是与媒介的设定及其刺激、推动断不开。“通过媒介做什么”和“做什么与媒介相关的事”,首要的必与是“什么媒介”有关。看报纸和看电视就不是一回事,否则戴扬和卡茨也就用不着专拿电视来演说“媒介事件”。媒介“并不简单地传递信息,它发展了一种作用力,这种作用力决定了我们的思维、感知、经验、记忆和交往的模式”。

“媒介的魔力在人们接触媒介瞬间就会产生”,这“魔力”即是媒介作为一种“装置将诸要素聚集在一起的某种生成”,是诸要素“安排、组织、装配在一起的”创生过程。媒介不仅仅只是“处于中间位置的”,它对通过中间项的两者起作用。它要在不可逆转的过程中创造出一个模型,超越所有的企图。瞿生的隔空远扫,媒人的巧舌如簧,口信和诗文的情意脉脉,詹小姐的懵懂好奇,夏宜楼的特定空间,詹父的势利专横,詹家在朝为官的儿子、其他的求婚者等等,一干人事全因“千里镜”而摄入而现形,环连成网,各自激发,“每一种元素都有助于界定其他元素,每一种元素都为信息在系统中流动做出贡献”,构成了特殊的传播事件——这段奇异之婚姻并重构了夏宜楼。“生成”不是融合、不是共存,而是一种转化,各自在媒-介中成其所是,形成一种全新的生态。媒介也在这种“活生生的力量漩涡”中,敞开和绽放自身。李渔的《夏宜楼》实就是“千里镜”化的世界。试想,若不是“千里镜”而是电话(据研究,十九世纪晚期美国电话使用的增加,由于交流和声音接触的便利,的确促成了婚外情的发生),其所引发的“魔力”就不同,至少天上掉不下这位瞿哥哥。夏宜楼的整个过程、所有关系及其情节戏码都得推倒重来。所以,媒介——就是媒-介的召唤和应答——就是媒介道说:“让我们通向那个由于与我们相关而伸向我们的东西”,“让我们进入与我们相关或传唤我们的东西”。媒介“就是在如此这般允诺着的道说中显示自身本质”。本译丛定名为“媒介道说”,就是得自如是的启示。

《约翰福音》的“太初有道”,亦可称“太初有言”。故“道”即“道说”(logos),又译为“逻各斯”,在西方文化思想中有着重要影响。称“logos”为“道说”,就为表明前者作为一个语言符号自身的内在力量与功能。据研究者,“logos”——道说,与老子的“道”类似,是话语,也是道理之理或道本身,由此与中国文化和思维方式有了几分亲近。海德格尔把“道说”视为语言本质,是语言的语言。“道说”是把作为语言的语言带向语言,使人通达语言之大道。“道说”即语言本质显身,人们是“在说话(作为顺从语言的听)中”,“跟随被听的道说来道说”,所以是“语言说话”。

如果把海德格尔的“道说”与人的存在关系之特殊意义(语言是存在之区域,存在之圣殿,存在之家,所以技术就成为“座架”)暂且放在一边,仅从他开启语言“本源”或“本质”的“道说”之思;或者以“道说”作为“道理之理”,亦即“作为一个语言符号自身的内在力量与功能”之意,译丛名为“媒介道说”,就是想破解传播学中将媒介仅仅视为器具、工具的固有思维。“器具是被有用性和需用性规定了的,所以,器具就把它由之据以形成的质料纳入了自己的有用性中”,最终留下的是用处、是效应,媒介却消失不见。由此希望读者从一个新的、立足媒介自身内在力量的——海德格尔所提示的“一件东西从何而来,通过什么它成为一件东西,这件东西是什么,它如何是”——这一存在“本源”亦即“道说”,来阅读这套译丛。有新视角,才会发见新亮光。读书是如此,研究亦是如此。

“媒介道说”不是主张什么媒介中心主义,也不赞成把人视为中心,此二者本就同根孪生一体两面彼此强化,虽然看上去是针尖对麦芒。此种非此即彼,注定听不到媒介道说之“大音”。如果一定说有中心,“媒介道说”的中心就是人与媒介的共存以及相互介入和运作这一根本,并由此切近媒介并道说媒介。基特勒将人类传播媒介历史切割为两段:文字的和技术媒介。前者以语言编码为基础,后者则是完全按照现代数学编码公式而运作。目今所谓的“后人类”,所谓的“虚拟真实”,不正源自数字编码媒介的变迁吗?媒介关乎人的习性、生活方式和自我构成,并与人共时并进。媒介造就人,一代媒介自成一代人。英尼斯的《传播的偏向》,波斯特的《信息方式》,卡斯特的《网络社会崛起》等等,都已经从不同层面为我们做了见证。据调查,虚拟现实技术已经影响了目前人们对于现实生活的看法,有人在问卷中曾直截了当回答:“现实并不是我最好的窗口”。以此看,美国芝加哥学派早期代表人物库利是颇有洞见的。他认为,人类的本性来自两条生命传递线:一是生物种性;一是语言、交流和教育。只可惜他始终抱定这是两条“明显分开的河道”,也就找不到其交汇之处,最终落在了生物有机体对社会的适应也是不得不然。

既属“人类本性”,人与媒介的相接相嵌,就非后天强加,乃是与生俱来。人,按照盖伦的说法,天生就不是自足的生物,只好依赖于预先构成的自然条件。所以技术成为人类自身本质的最重要的部分,正像人本身一样形成了一种人造的性质。用斯蒂格勒的表述,人因“原始性的缺陷”,故必以技术的弥补而诞生和存在,技术就是人的代具。代具并非人体的一个简单延伸,它构成“人类”身体;代具也不是人的一种“手段”或“方法”,而就是人的目的。人是以技术的“外移的过程”,运用生命以外的方式来寻求生命。人与物(工具)的同时共生,标志着在有机体和它的环境之间出现了一种新型的关系,一种新的物质类型:即一种有机体(有机化的个人),同环境(一般意义上的、有机的和无机的物质)的关系是由一种有机化而又无机的物质为中介来实现,而且二者是互为激发:当“什么”在被“谁”发明的同时也发明了“谁”。这同样是唐•伊德所坚持的。他以为,人从伊甸园下到尘世,就是和技术相伴相行。“对于人类来说,没有技术的生存只是一种抽象的可能性”,除非是被圈在一个“孤立的、被保护的和牢固的乐园”。“文化-技术的生活形式”,也就因此“限定了所有经验性的人类社会”。

这样的视野,就是我们透视媒介和人相互关系的基础。依斯蒂格勒的“技术史同时也就是人类史”的说法,我们也可以毫不迟疑地说,媒介史同时也就是人类史,“媒介学的起源应该是人类学”。勒鲁瓦-古兰说,“人类群体在自然中的行为就像是一个生命肌体,……它通过一层物体(工具、器械)的中介来适应自己的环境。人类用斧头砍伐,用箭、刀、锅、匙来取食肉类。人类就在这样一种中间层之中取食、自我保护、休息和行动”。中间层即为媒介,仿照一下卡西尔的说法,这就是由“劳作”(work)划出和规定的“人性圆圈”。媒介道说就是顺着这样的通达让我们来倾听。

“媒介道说”译丛,集中展现了不同学科各名家大师的媒介论述和思想。多学科的思想源流和横岭侧峰的不同入角,大大越出了原有传播学中媒介理论之一脉,将会为我们重新理解媒介,尤其是在今天这样的数字移动背景下审视媒介,提供重要的思想资源。这是我们主持出版该套丛书的初衷之一。其二,几年前我们就提出,应将“媒介”确定为传播学研究的重要入射角,这不仅是为了纠正传播研究重内容、重效果而忽视媒介的偏向,更重要的是认为从“媒介”入手,最能抓住传播研究的根本,显示其独有的光彩。近些年我们在这方面的探索也证明了这一点,并已经初步形成了特色,得到全国同道的关注和呼应。其结果是大大扩展了对于传播的理解,开辟出新的研究议题,重组了研究的领域,使传播研究的面貌和气质,得到了一定程度的改变。所以,选择这样一套译丛,既是我们研究设想使之然,同时也是希望借此为进一步推动这方面的研究,起到添柴加火的作用。最后,而且也是最重要的一点,译丛的多学科特色,恰表明“媒介”的极端重要性,它关涉人类社会的各个方面(今天数字技术的运用和影响就说明了一切),因而也是所有学科关注的焦点。因此,这套译丛可以成为一个四通八达的媒介,伸入各个学科,引来八方来客,共同聚集,共同思考,共同道说,“嘈嘈切切错杂弹”,携手创建中国传播研究的新蓝图。