专栏名称: 科学世界

| 传播科学知识 倡导科学方法 弘扬科学精神 建设科学文化 |

目录

相关文章推荐

|

果壳 · 八成体重都是屎,TA便秘身亡 · 19 小时前 |

|

科普中国 · 海平面下1600米,精准投放! · 2 天前 |

|

宇宙解码 · 人类会刮藤壶,海洋中鱼儿都知道了,各个前来求助 · 2 天前 |

|

知识分子 · 全球第一支长效艾滋病“疫苗”马上进入中国市场? · 3 天前 |

|

赛先生 · 发烧了,是为什么? · 4 天前 |

推荐文章

|

果壳 · 八成体重都是屎,TA便秘身亡 19 小时前 |

|

科普中国 · 海平面下1600米,精准投放! 2 天前 |

|

宇宙解码 · 人类会刮藤壶,海洋中鱼儿都知道了,各个前来求助 2 天前 |

|

知识分子 · 全球第一支长效艾滋病“疫苗”马上进入中国市场? 3 天前 |

|

赛先生 · 发烧了,是为什么? 4 天前 |

|

铁血网 · 如果共和国的后代遗忘了长征,将是整个民族的伤痛! 8 年前 |

|

FWMA · 怎么做到身材优势最大化,缺点最小化? 7 年前 |

|

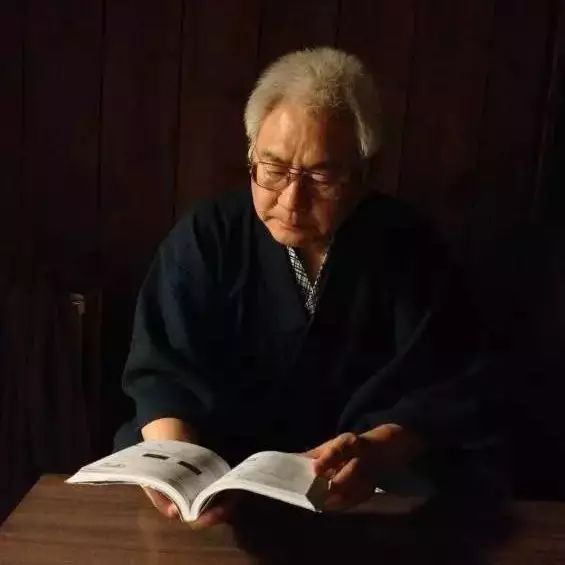

大家-腾讯新闻 · 李长声:以平常心看日本,才能看见一个正常的日本 7 年前 |

|

商业周刊中文版 · Bloomberg Businessweek《商业周刊/中文版》招实习生啦! 7 年前 |

|

银成医考 · 【真题解析】大群老师音频讲医考真题(第88-92题) 7 年前 |