© 原创优质出品 严禁复制转载

李 零

有病不求医 无聊才读书

我的研究经历与追求

6月12日-13日,

“中国早期的数术、艺术与文化交流国际学术研讨会”

在浙江大学举行。全球范围内的20余名专家,在两天内总结和分享了半个世纪以来,在早期中国数术、艺术与中外文化交流方面的研究成果。

听起来,中国早期文明离我们多少有点远。的确,和此前召开的宋画国际会议不同,这个领域,普通人即便作为听众,也并不容易进入,所以研讨会只设了少量旁听席。但与会学者都在该领域颇有分量,有来自早期中国领域的多名重要学者,如罗泰、苏芳淑、苏荣誉、来国龙等。

而最被关注的,是一个名字:

李零

。

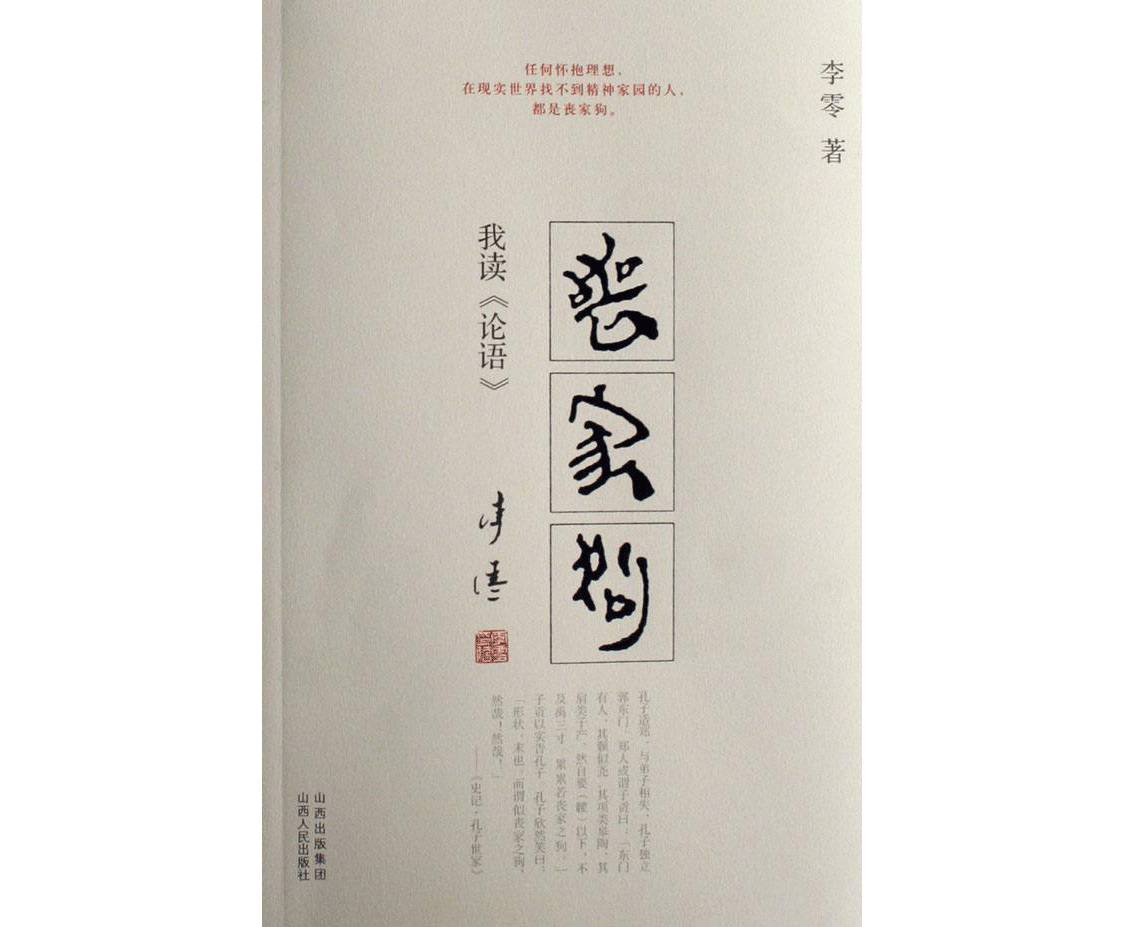

李零,北京大学中文系教授,主要从事先秦考古研究及中国古汉语研究。曾有人评价,李零无疑是当今中国兼备学问与思想的超一流学者乃至思想家之一。他的影响远不止于学界,在公共知识领域,他的《花间一壶酒》、《兵以诈立——我读〈孙子〉》、《丧家狗——我读

〈

论语

〉

》、《我们的经典》以及去年刚刚出版的《我们的中国》等著作,卓有影响,拥有广大读者群。

李零生于1948年,6月12日是他七十岁的生日。

发起会议的来国龙教授说,这场研讨会大家别有深意——李零是开辟这个领域的学者,在场学者与他在学术上多有交集,所以,这也是一个为他“祝寿”的“生日礼物”。因此,现场也有暖心的细节——这些国际知名的学者们间,悄悄传递着一张心形贺卡,写上祝福,送给李零。

在这场特殊的研讨会上,李零并没有作学术报告,而是发表了

《有病不求医,无聊才读书:我的研究经历与追求》

的主题演讲。

李 零

1948年6月12日出生于河北省邢台市,祖籍山西武乡县。

北京大学中文系教授,从事先秦考古研究及中国古汉语研究。

_____________

/ 一 /

当天,李零到的要稍稍晚一些。黑色T恤、卡其色裤子、黑色书包,一身学者的标准打扮。他步子很快,只听前排的学者们传来一阵轻轻的惊叹,李零已经到位置上坐下了。

他看起来,敏锐、矫健、有力,一点都不像七十岁的样子。

1985年,李零受裘锡圭先生邀请,到北大教书,至今已三十二年。

他说,那时的自己是个无家可归的“学术难民”,因为当时并没有“早期艺术与数术”这两个领域。而今天,学界已公认这是两个有着紧密关系的学科领域,是中国文化中上层精英文化的背景,也是下层通俗文化的根源。

这个领域,是李零开辟的。

“我的专业是什么,有点乱。但说乱也不乱。我这一辈子,从二十来岁到现在,竭四十年之力,全是为了研究中国。”

这是新书《我们的中国》第一册“茫茫禹迹”自叙的第一句话,是李零对自己的总结。

在这套书里,是一个读万卷书行万里路的李零。

李零和与会学者交谈中

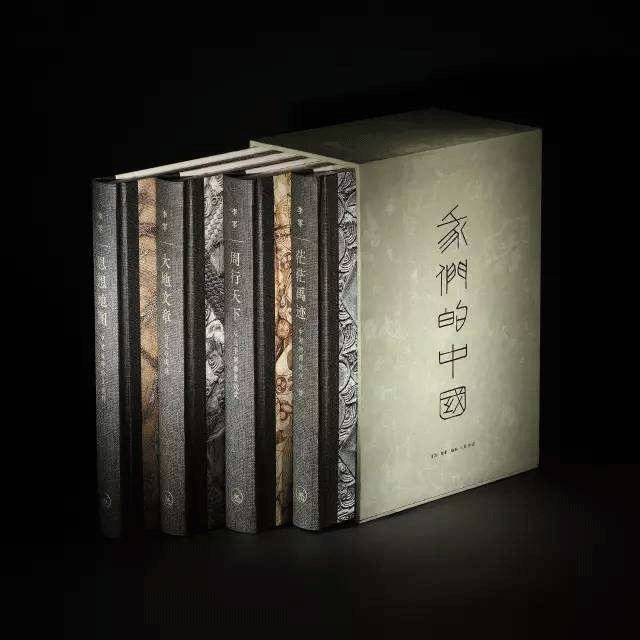

李零《我们的中国》

李零说,自己是“上个世纪的人”,基本“不消费”“不上网”“不看各种东西”“不喜欢去讲话”,更“不喜欢热闹”。

在此前的媒体采访中,他曾多次表态,并不喜欢接受采访,因为采访“不但没有收获,反而回想起来会后悔”,“比较负责的东西都在我的书里,只有写字才是负责的,说话都是不负责的。”所以,这一次,考虑再三,我们没有请求采访他,和每一位听众一样,在台下静静听完了他的演讲。

诚如李零先生所讲,“只有写字才是负责的”。他当天的演讲,精心准备,大体是照着稿子念的,也的确令我们感到比采访更有所得。

“我喜欢读书,但是不喜欢上学,更不喜欢住校,也不喜欢考试。20岁的时候我在内蒙插队,两年以后回老家,等回到北京已经27岁了。我没上过大学,但在乡下读了不少书,读书是为了消愁解闷、治病疗伤。”

“鲁迅有一句诗:有病不求药,无聊才读书,我说这是读书的最高境界。我在乡下读书的时候,花功夫研究孙子兵法,当时出土了银雀山汉简,我凭着一篇研究银雀山汉简的小文章在中国社会科学院考古研究所找到了工作。我跟学术结缘,就是靠银雀山汉简。”

在考古所,李零跑了很多博物馆,也研究殷周铜器、西周遗址,越想追查所以然,就研究得越广泛。就这样,他的研究涉及长沙子弹库战国楚帛书、甲骨金文、楚简、马王堆帛书、兵法……

他说,有些工作是“白干了”,有些论文则写得太长,连杂志都发表不下。

在李零看来,对早期文明的研究至为重要:“我把出土文献叫一级文本,古书叫二级文本,宋以来的古书叫三级文本。这三种文本是一条龙,研究古书的时候更重要的不是从上往下,而是从下往上讲,更重要的东西在上面。”

“我从一开始就是从出土文献研究古文献,我觉得传世文献和传世文物一样,金石学它实际上是一种传世文物,中国的传世文献、传世文物都非常丰富,我觉得这些东西要靠考古来激活它。”

李零发表演讲

在北大的时间占了李零学术生涯的绝大部分,“我嘴笨,不喜欢教书,不喜欢演讲,更不喜欢辩论。我从未当选过优秀教师,也从未给学校编过任何教材,但我的书十之八九都是来自于课堂,讲课逼我说话逼我思考,逼我把思考的东西一次次提高,把这些提炼过的东西,变成明白易懂的文字,我更喜欢写字,写字比较从容,电脑的好处是可以反复修改,所以我说我是一个‘老改犯’。”

当天,设计李零最新著作封面的艺术家也坐在台下。李零说:“我的封面上有一条鱼,我在序言里说孔子说‘游于艺’,对道德对学问的追求都要很执着,但只有孔子讲的‘艺’这个东西,一定要‘游’。我确实喜欢游于艺,包括掺和封面设计。”

/ 二 /

很多人都想知道,李零教授对当下一些学术现象的态度,其实他的发言里,都有。

比如,“研究中国传统,我有我的立场,说实话我写《论语》是我的抵抗,抵抗如今的尊孔复古之风。我想证明一下什么叫传统文化,中国古书应该怎么读。”

40年来,20余本著作,被视为一个学术领域的开拓者,七十岁的李零说:“我吝惜的不是钱,而是时间,我已经没有余命可换钱。”

他说:“今年,书还在读,路还在走。”他许愿,如果还有一个十年,希望能写一本《绝笔春秋》、一本《天地君亲师》,讲讲他所见过的世界和人。

李零《丧家狗——我读〈论语〉》

演讲完毕,掌声雷动。面对大家的生日祝福,回到座位上坐下的李零,又站起来,转过身,向大家鞠了一躬。

还有一段话,我们想分享在最后。

李零说:“小时候我想当画家,没当成,没想到这个世界上还有可以用考古讲艺术的学问,所以这个可以圆我梦。”

他还说:“我还记得60岁那天,罗泰送我一首诗:‘

让我今天鼓励你随时像小孩,希望在你的眼睛里将来也能看到童心。

’我一直说我是个上个世纪的人,我把我的心留在‘玩’。今天我还能够站在这里讲话,只不过因为我多活了17年,错误地生活在这个我很不喜欢的时代。所以我有一种算法,罗泰写诗那一年我才8岁,2000年以前是我上一辈子。

我很怀念我的上一辈子,我经常在梦里回到我从前住过的地方,我还是个小孩,爸爸妈妈都在。

”

李零发言

学者们传递写给李零教授的贺卡

研讨会上专家们还分享了些什么?

从研讨会的演讲题目中,你会感受到,这是一个颇为复杂的领域,涉及的知识极为丰富。

来国龙教授说,正是因为研究古代文明的材料少,拼凑出它的原貌需要涉及很多门类。

他在会上的报告是《“镇墓兽”与“渐木位”》。我们在博物馆中看到的那些张牙舞爪的镇墓兽,它们有些代表着“求子之神”,埋在墓中,其实和早期祖先崇拜观念有关:求子之神不但管生育,也管死亡。

香港中文大学苏芳淑教授探讨的是湖南马王堆汉墓为何无玉?想必大家都听闻过汉代的金缕玉衣,当时的人们相信玉能使人长生不老,墓葬中常用玉器陪葬。

而著名的马王堆汉墓里却是个例外。是用不起玉?墓中出土的大量漆器反驳了这个观点,在汉代,漆器并不比玉来的便宜。

当地无玉?湖南的确少玉,但当地其他汉墓里,通常会有北方“进口”而来的玉饰。

苏芳淑提出的观点是,在当时的墓葬礼仪中,器物的外形比它的材质更重要,因此马王堆汉墓并非“非玉不可”。不过,也不排除墓主人个人爱好的影响。

研究这么久远的文明,依靠什么?考古学和语言学是它们的支撑。而现代科技也被广泛应用在其中,例如中国科学院专家苏荣誉,用CT扫描技术研究了春秋世变下的青铜技术。

两天的研讨会,某些角度看起来,就像一个课堂,只不过“同学”们有白发有黑发。茶歇时,用餐时,时不时还能听到诸如“把我嫉妒到不得了,他怎么能想到这么好的题目!”的感慨。

大海捞针般地寻找,为探究远去的文明。对学者而言,对知识与思想的永恒追求,从不枯燥。

会议现场

会议现场

美国加州大学洛杉矶分校 Lothar von Falkenhausen

美国佛罗里达大学 来国龙

浙江大学文化遗产研究院 缪哲

浙江大学文化遗产研究院 缪哲

美国圣母大学蔡亮与法国远东学院

Marianne Bujard

关于研讨会论题

↓↓↓

中国早期的数术、艺术与文化交流

国际学术研讨会

International Symposium on the Occult Arts, Art History, and Cultural Exchange in Early China

早期艺术与数术是两个有着紧密关系的学科领域,是中国文化中的上层精英文化的背景和下层通俗文化的根源。战国秦汉墓葬中出土的一大批与早期艺术与数术有关的材料尤为珍贵,成为中国古代艺术与考古领域引人注目的研究热点。本次会议旨在建构中国传统文化研究与宣传的平台,总结半个世纪以来的在早期中国数术、艺术与中外文化交流方面的研究成果,促进早期中国考古与艺术的研究和中外文化交流,了解与掌握国内外最前沿的数术与艺术研究发展动态和成果。

论 题

___________

Lothar von Falkenhausen(美国加州大学洛杉矶分校)

Questions about Cai Jixiang(关于蔡季襄)

Donald Harper(美国芝加哥大学)

The Seat of Grand One (Taiyi) and New Light on an Old Problem: How Did Daoist Religion Happen?(太一坐和道教起源问题新解)

Marc Kalinowski(法国高等研究院)

Technical Arts and Occult Knowledge in Early China: Professor Li Ling Contribution to the Field(早期中国的数术研究:李零教授的贡献)

苏芳淑(香港中文大学)

马王堆汉墓无玉?——探讨战国西汉长江流域用玉的转型