郭建强,当代诗人,著有诗集《穿过》《植物园之诗》《昆仑书》等。作品荣获青海省第六届文学艺术创作奖、第二届中华优秀出版物奖、《人民文学》2015年度诗歌奖、2017年《文学港》储吉旺优秀奖。现为青海省作家协会副主席、西宁市作家协会主席、西海都市报副总编辑。

那是在1990年的一个冬夜,是在矗立于青海省大通县乡村河谷地带的一座大型金属冶炼工厂。

12月的高原寒风就像一群身穿黑色皮质风衣的摩托党,冷酷而迅疾地一遍遍掠过光秃秃的庄稼地,掠过突然锲入田野方园几公里的一片建筑群落,似乎将这片建筑群的灯火擦得更亮了。在我想来,最明亮的灯光肯定来自于我身处其间的那所技工学校的那间教室——因为诗人昌耀应邀正坐在教室讲台上,羞涩地露出他特有的“木棉桃”般的微笑。

这是当时19岁的我举办文学社、编选和油印诗刊《我们》所带来的最强烈的效应。几十个乡村教师、农民及习惯于紧握粗陋工具的工人端坐台下,等待这位写下了《青藏高原形体》的诗人“开坛布道”。

然而,在教室里,我们除了看到诗人的神态、看到大风猛烈地掀开走廊窗户之外,并没有听到诗人在讲什么。房间里只有诗人“木棉桃”般的微笑,只有一阵阵热烈、真挚的掌声。

诗歌的魅力却在那样一个普通的冬夜得到了很好的诠释。在一堆半吊子酸儒尚在为争说昌耀诗歌的语义抓耳挠腮之际,一群没有接受过高等教育的劳动者,以最质朴的方式表达了享受到诗歌之美的欢悦。

会后,我得到了更大的收获——和诗人昌耀一起谈诗、谈书。回想当时的胡言乱语,我现在还会耳赤。《世界文学》——这本后来伴随我近二十年的刊物,就是那天我从诗人口中得知的。诗人谈及宏博的惠特曼、激情的聂鲁达,缄默的阿陇,还有三四十年代的艾青。最后,他对我说:“你一定要读陀斯妥耶夫斯基,读他的《死屋手记》《地下室手记》。《死屋手记》可以买到,《地下室手记》刊登在《世界文学》上。”

两年后,我在青海的蒙古族作家察森敖拉的书房,看到了这期《世界文学》。蓝色封面,内页发黄,似乎正在等待着我。当我提出要“借”阅时,心里清楚,肯定不会把书轻易归还主人的。我也真的这样做了。直到十年后的一天,我终于良心发现,向察森敖拉先生致歉。他果然没有忘记此事,用浑厚的男中音对我说:“建强,这本书从你借走那天起就归你了,这是它的命数。”

在此期间,《世界文学》带着她的名字所涵有的气度和美,每每像突然而至的空降兵,不时来到我的面前。我翻阅时的那种惊喜,实在是不亚于圣埃克苏佩里在远离人间的沙地遇到显灵的“小王子”。

可是,我从未订阅过《世界文学》。我更喜欢和她偶遇,这美丽的邂逅看似偶然,实则命定。在图书馆,在书报亭,在旧书摊前,我都曾看到她的飘飘衣袂。如今,我身边的《译文》和《世界文学》也有百册了,俱是江湖萍水相逢,一见倾心。

随手拿起一册,是1980年的第6期,草绿色的封面应合着那个年代思想文化界漾起的春风;封面上有上海某单位图书馆的藏书印章,字迹漫漶,是被光阴之水浸泡的痕迹。时光仿佛一下子回到了十七年前,人声嘈杂的上海文庙书市,我从一排排、一列列、一堆堆旧书中“捞”起了她。她带给我“美”的冲击:“两个腰在相爱!”祝庆英先生所译的阿莱克桑德雷的诗歌,饱含生命热力,却表达得如此端庄自然。那组诗读来如醍醐灌顶,让我对生命和诗歌有了无愧青春的领悟。想想吧,那是1980年!就在那时,这本《世界文学》已经将莫拉维亚、巴赫曼、阿波利奈和罗伯特·勃莱带到了汉语的文学世界。时隔三十多年,当我们静心阅读,仍然会为之倾倒,仍然会从心底感谢那些卓越的翻译家。而这仅是普普通通的一期《世界文学》。回顾《世界文学》复刊之后三十多年所走过的道路,我们发现,尽管编辑和翻译队伍在不断变化,经过几代人薪火传递,她还是保持着宽阔的文学视野、锐利的创造之力、深沉的生命书写。当代中国文学应该感谢《世界文学》,因为她在不断提醒和鞭策着中国作家,因为她本身在为我们提供人类的精神表达,异质汉语写作的样本。

拿到任何一本文学期刊,我首先阅读的是诗歌栏目,在我看来,诗歌是文学期刊审美的标尺。《世界文学》也不例外。多年来,我从《世界文学》读到过不少让自己悚然一惊、猛然一醒的诗句。“什么缝在了/这声呼喊里?缝在何处/这声呼喊/此时此地,还在别处?”(保罗·策兰《什么缝在了》,刘国鹏译)“银白色火盆,木炭凹陷/连同它内在力量的音乐/木炭被镂空,被释放,树皮/忙于献出它的世界……”(阿尔托《迷醉》,树才译)诗人树才的译笔不凡,一个将精神状态物化表现的阿尔托,因了他的妙译而在汉语中同样极具诗歌能量。

《关于我父亲和母亲的诗》,低音区的叙述,物象不能遮敝的爱,表达得如此节制有力。这首诗刊登于《世界文学》1995年第3期。我默读再三,却难以评说。诗人是女性,波兰的安·怀斯沃,译者高兴。在我心里,诗人和翻译家同时刻上了他们的印章。

1993年的《世界文学》屡屡有惊喜之作。马文韬翻译的《布坷哀歌十二首》,音质沉郁,如同智慧与忧患的布莱希特在用汉语发声;2004年,我又有幸读到了马文韬译的特拉克尔之诗。

“浪花那苍白的丁香/插在深蓝的花瓶里……”只有曼德尔施塔曼有此神力,把大海托举到我们眼前,在每一双观察大海的眼睛里,反射出大海细部精微的纹饰。译者刘文飞是大才,借助他的演示,我们大略可感知曼德尔施塔姆的诗心。

《世界文学》上的诗歌,值得一说的太多了。让我以1992年第1期作为这个话题的结束。在这期杂志上,头题是冯至先生选译的里尔克之《献给奥尔弗斯的十四行》,阅读这首诗带给我的巨大喜悦还未消退,刘文飞翻译的“三诗人书简”便再次让我感到了《世界文学》的珍贵。“三诗人书简”的魅力催促我乘车从大通来到西宁,寻找文朋诗友齐读共赏。冲动是魔鬼,结果,我居然同意将书送给一位写诗的兄弟!好在老天垂青于我,几年后,我在西门旧书摊再次购得这期《世界文学》。夸张点说吧,拿到书的那种欢欣真还掺有隔世的恍惑。

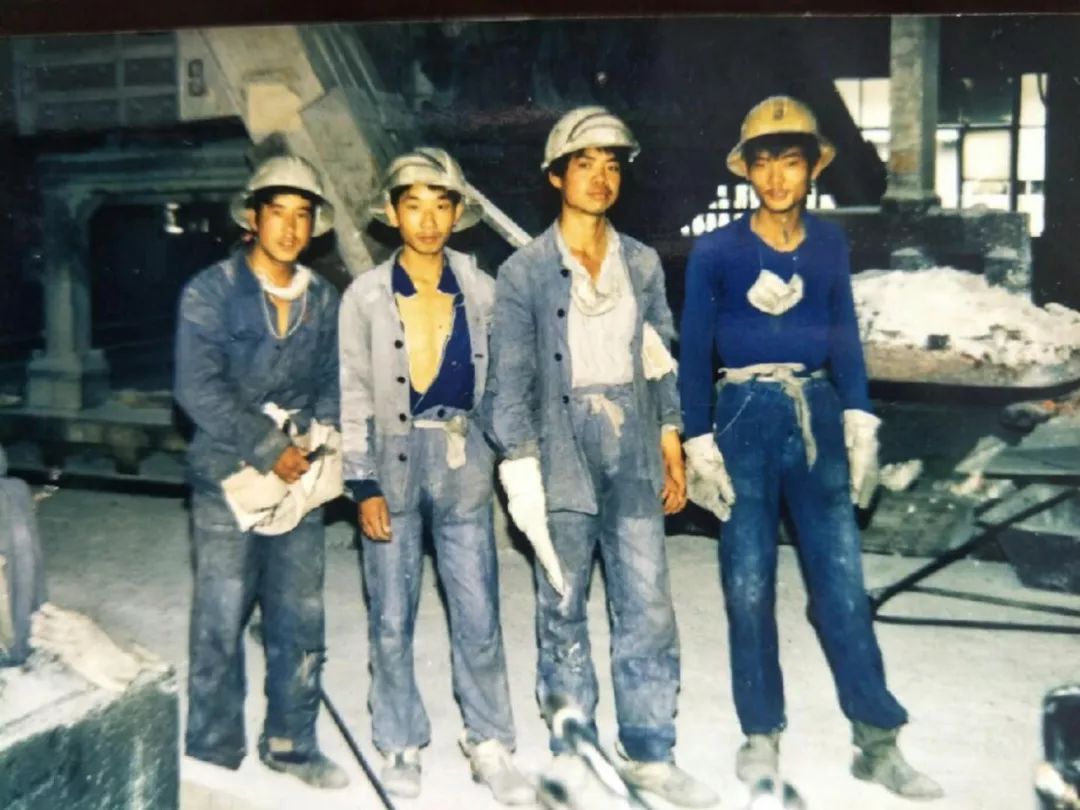

相当一段时间里,《世界文学》是陪我走入昏暗车间的密友。我工作了十年的铝电解车间长达一公里,车间下面曾是乡村农人埋人之地。车间里污烟障气,时有炸雷般的钢铁机械撞击声直灌耳膜。在这里,我们面对表面温度高达近千摄氏度的电解质液面和铝液作业。在高温、磁场和毒气面前,我们的血肉之躯,我们的汗水,正在通过上帝的科技手段,转世轮回为锃亮的铝锭。我是如此的与众不同:一册《世界文学》早已被汗水浸透,黏乎乎,软塌塌地贴在胸前——这是我的一道咒符,让我在这样危险而刺激的劳作中刀枪不入,来去自如。在劳作的间隙,在午夜车间惨白的灯光下,坐在长达三米的铁椅上,我读着勒·克雷齐奥灵气十足的短篇小说;听谷崎润一郎讲述《春琴抄》;感受卡彭铁尔如同音乐般的《人间之国》;看卡夫卡对一条狗的研究报告;朗诵奥克塔维奥·帕斯对于太阳石的颂辞;伸出手指试试纳博科夫《微暗的火》的火焰;而同期刊载的法国作家苏·普鲁的小说,带来了女性世界特有的清凉,我的金属世界因此变得安静而敞亮。

作者的工厂同事们

上世纪90年代初摄于青海铝厂电解分厂二车间

最难忘的是,连续几个夜晚我都行走在捷克作家赫拉巴尔的小说世界里。以前,曾发生过俯身劳作时,怀中之书如断翅之鸟直坠焰火刺入电解槽的事件。为此,我给这期《世界文学》穿上了一套塑料外衣,然后用宽大的皮带紧勒在腰腹。干活的时候,赫拉巴尔应该和我一样大睁着紧张的眼睛;而我是在用肌肤,而非耳朵倾听小说家的世界里鼠国的地下战争,倾听小说人物在压力机下处理各种书籍的咔哧咔哧声。

当被金属占据的车间突然陷入瞬间静寂,而后又突然发疯般地让钢铁发出阵阵狂烈的撞击声,我想,世界可能就是这样的——患有阵歇式魔症,而文学就是一种过于喧嚣的孤独。

“世界”和“文学”都是巨大到令人绝望的词语。按照这样的逻辑推断,当这两个词汇联系在一起,那种压抑足以让人崩溃。事实却并非如此。《世界文学》之意是,以文学的方式认识世界,或者,世界等待着文学的描述?——这样臆想,也是种异想天开,却让人感到温暖。更奇妙的是,《世界文学》不仅在文学上指引着我,在如何对待人生和看待世界上她也在指引我。对于她,我有理由永远怀有期待。理由是,我所念想的作家德布林、穆齐尔、贡布罗维奇的身影,都是最先在《世界文学》看到的,而秘鲁诗人巴列霍也是通过《世界文学》了解的。读毕索飒所译巴列霍之后,我和张承志、索飒夫妇也有缘在西宁相聚。

世界没有尽头,文学没有尽头。青海是长江、黄河、澜沧江三大巨流之源,《世界文学》于我而言也是文学的源流。我会常饮此流,微醺、警醒,沉默着行进。

附:作者二十多年前写于铝厂的四首短诗,后经诗人海男发于1994年的《中国诗歌》创刊号。

冶炼工厂腹部取得的四章诗

自由

飞行欲望强烈的人

才会懂得做一只鸟的妙处

而我的躯体沉重。劳作瞬间

一只远远滑过的麻雀

锋利地刺痛了眼瞳

这是工厂。酷暑里的大型金属冶炼工厂

这是正午稍歇的工厂

我被一个关于飞行的短暂梦境惊醒

一堆堆冒着热气的肉体继续沉睡

屋内昏暗烘臭,一柱光线里灰尘虚浮

哦,那些暧昧的呓语,突然翻身

!

仿佛某幅阴郁的油画

仿佛但丁的地狱片断

卷尺,或者其他

打开卷尺,用毕再翻卷回去

多么漫长,从黑夜到黑夜

横量竖测只是片刻,片刻的阳光

——

被某双手操纵多么荣幸

!

或者是其他与卷尺对立的任何物品

同样焦躁地等待卷尺光临

将自己精确地瓜分

如果不是这样,你会羞耻的

如果不是这样,你会被垃圾站的车运走

在铝锭成品库

只剩骨头还与这锃亮金属

有些相似

不过,仍然坚信它们是我们变的

汗碱,纯粹生理原因而生的泪水

渐渐枯黄的生命树

一堆行走的腐肉

能具有如此的亮度与硬度,肯定是因为

上帝的科技成果:最先进的轮回

哦,上帝无边无际的爱和关怀

真有趣

灵魂是什么东西

?

命运

和命运对峙

我明白它的战术不过是反复无常

更多的时候

我只是倾听体内的水汽在烘烤中

凝成珠粒,一滴滴从皮肤里爬出

紧握粗陋工具,躬身劳作

我只是体会生存的真实

我毫不停歇地剥去皮肤上麻木的壳

以柔软的血肉把琴弦拔动

对命运的诱惑和嘲弄无动于衷

我紧握粗陋的工具

击打它的跛足。

原载于《世界文学》2010年第2期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

相关阅读:

第一读者|石人:我生命中的盐

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]