让我们先从最简单的情况开始:

一栋建筑,一台电梯

。

此时你只需要考虑电梯要按照怎样的规则去接人。

最容易想到的方案有两种,一是

「就近」原则

,也就是先去距离最近的楼层接人。

二是

「顺路」原则

,也就是接与运行方向相同的需求,等走到头或当前方向没有新需求之后,再扭头去接另一个方向的乘客。

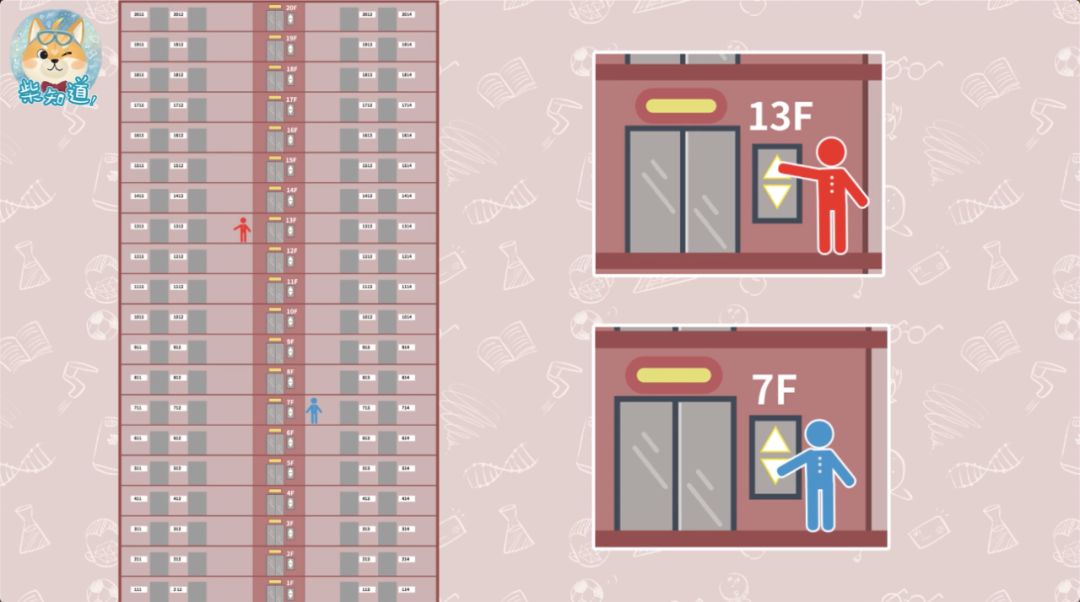

假设在这栋 20 层的大楼里,有 7 个人先后召唤电梯。

那么计算后能发现,遵循「顺路」原则的电梯要比遵循「就近」原则的电梯

速度更快

。

「就近」原则的另一个问题是

会让电梯久等不来

。

试想一下,如果不断地有人在低层上上下下,那在顶层你就可能一直等不到电梯,只能徒手攀岩下楼。

所以对于层数不多的小型住宅楼来说,设置一台遵循「顺路」原则的电梯就够了,你宿舍或小区里电梯很可能就是如此。

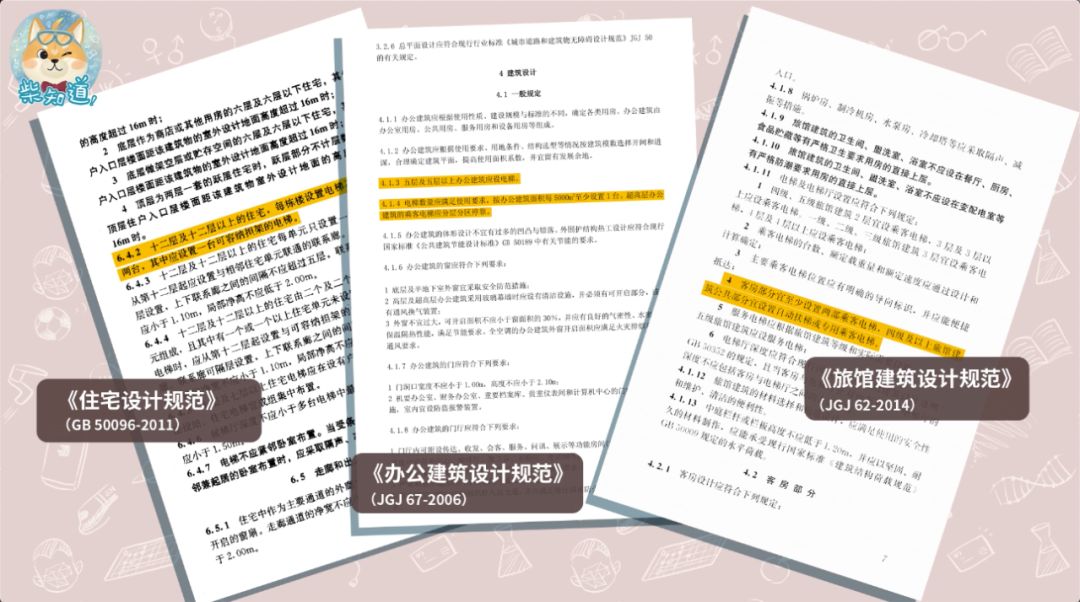

不过,根据

《住宅设计规范》

等文件的规定,体量更大的建筑物需要设置更多电梯。

此时要如何配置电梯、用怎样的调度算法去接人,可就没那么简单了。

举个例子,对于你上班的写字楼来说,电梯系统压力最大的时间是

每天的上班高峰期

。

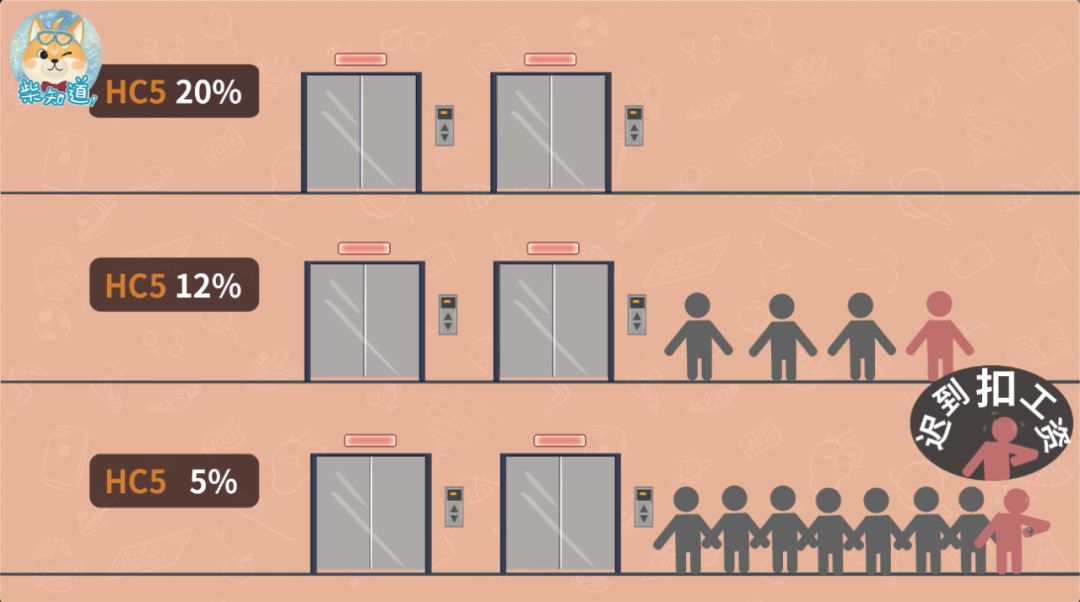

根据电梯软件公司 Peter Research 的研究,

在早高峰最繁忙的 5 分钟内,新到的人能占到整栋建筑人员总量的 12%

。

比如你所在的写字楼里有 5000 人办公,那么这 5 分钟内就会来 600 人。

此时电梯系统就需要考虑,能不能在 5 分钟内运走整栋建筑内 12% 的人。

这个指标被称为电梯的

5 分钟载客率

(5 Minutes Handling Capacity, HC5),它决定了你要在早高峰排多久的电梯。

如果这一指标不理想,你就只能在迟到的边缘苦等了。

为了达到 12% 的 5 分钟载客率,电梯公司需要估算电梯系统需要服务的总人数,再根据建筑高度、层数等因素,确定电梯的数量、载重量、运行速度等关键指标,拿到电梯软件内做模拟,再向客户提供整套电梯系统设计方案。

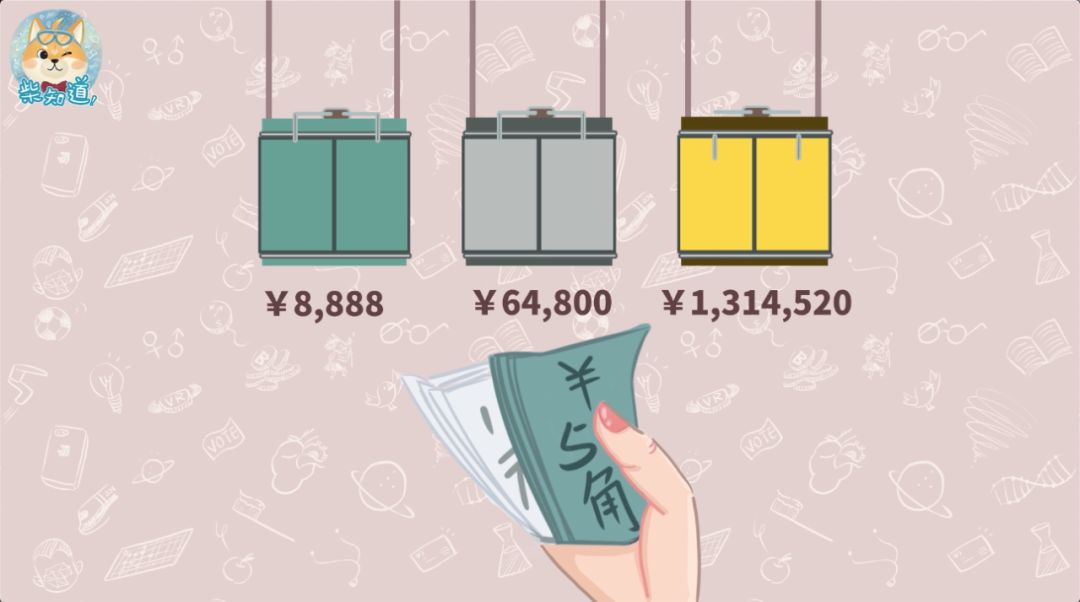

当然,电梯数目越多,占地空间也越大,可供出租的面积就越小。

而且性能越好的电梯价格也越贵。

如果业主抠门,那电梯公司也无能为力。

不同类型的建筑,电梯系统需要追求的「目标」也不一样。

比如酒店的人流量小于办公楼,也不存在明显的高峰期,但流向变化却更加复杂。

此时设计电梯系统需要考虑的一个重要指标是

平均候梯时间

(Average Waiting Time, AWT),也就是客人从按下按钮到进入电梯的等候时间。

根据英国皇家注册设备工程师协会制定的标准,普通酒店的 AWT 要在

30–50 秒

的范围内。

如果超出了这个时间还等不到电梯,那尊贵的客人可就要对你动怒了。

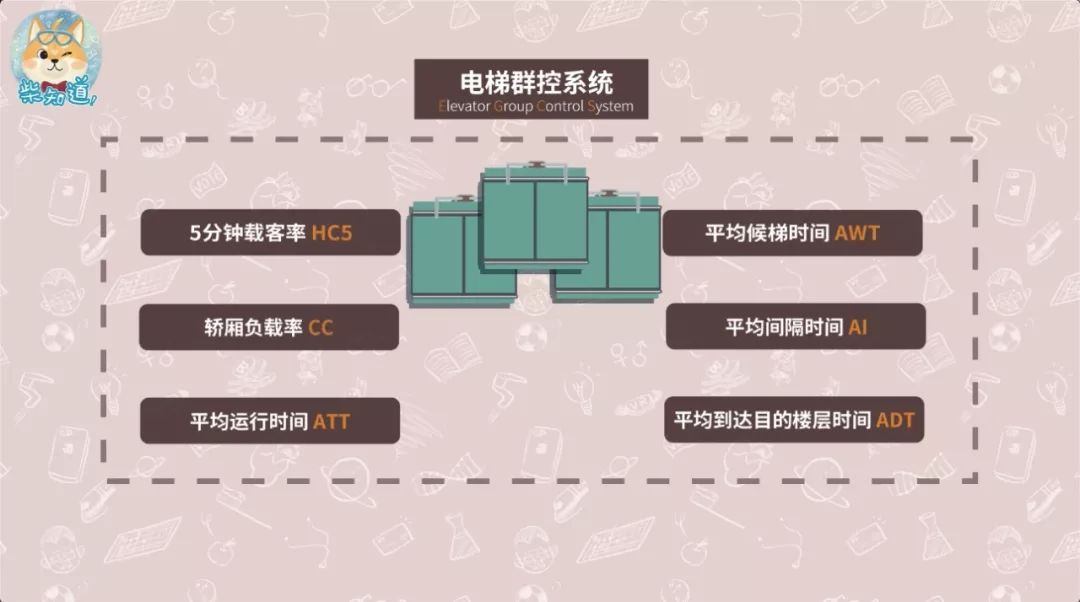

除了 HC5 和 AWT 以外,电梯系统还需要照顾许多其他指标。

此时就需要用上算法更复杂的「

电梯群控系统

」,来给多架电梯分配任务。

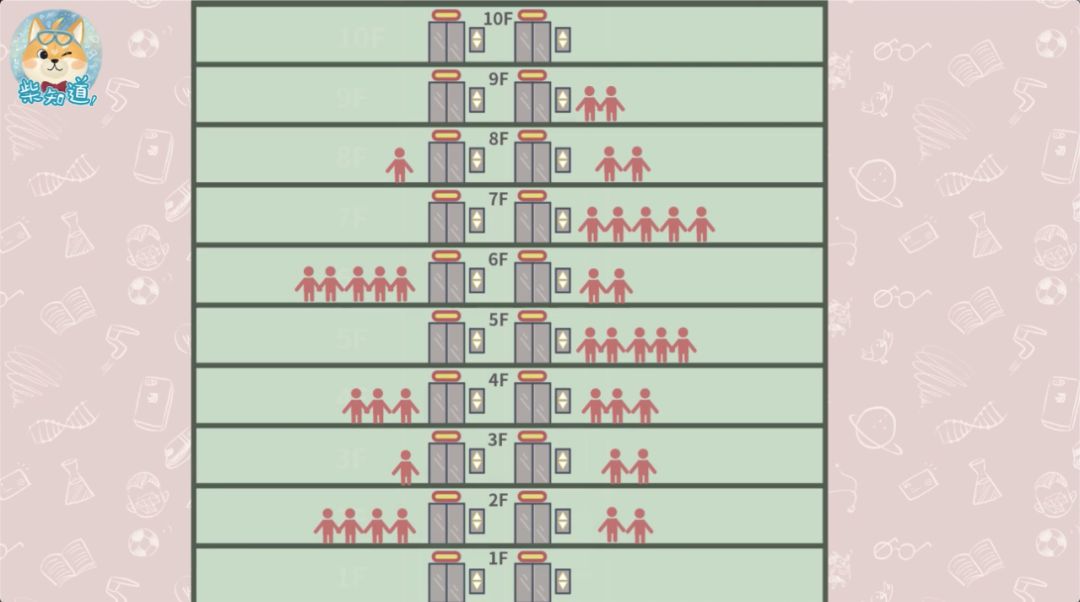

为了在多种指标间取得平衡,电梯系统也难免会出现一些看似迷惑的行为。

比如你虽然早早地按了按钮,但电梯却视你如空气,径直下行。

这可能是因为电梯内部已经满载,算法判断没法儿再上人了,因此根本不为你停留。

写字楼下班高峰期经常会出现这种情况。

或者在你召唤电梯后,离你近的电梯不为所动,另一台距离较远的电梯却跑了过来,里面还载了不少人。

这种情况通常会发生在

非高峰期

,此时

人流量少

,本着

节能省钱

的原则,系统会尽量让你顺路「

拼梯

」。

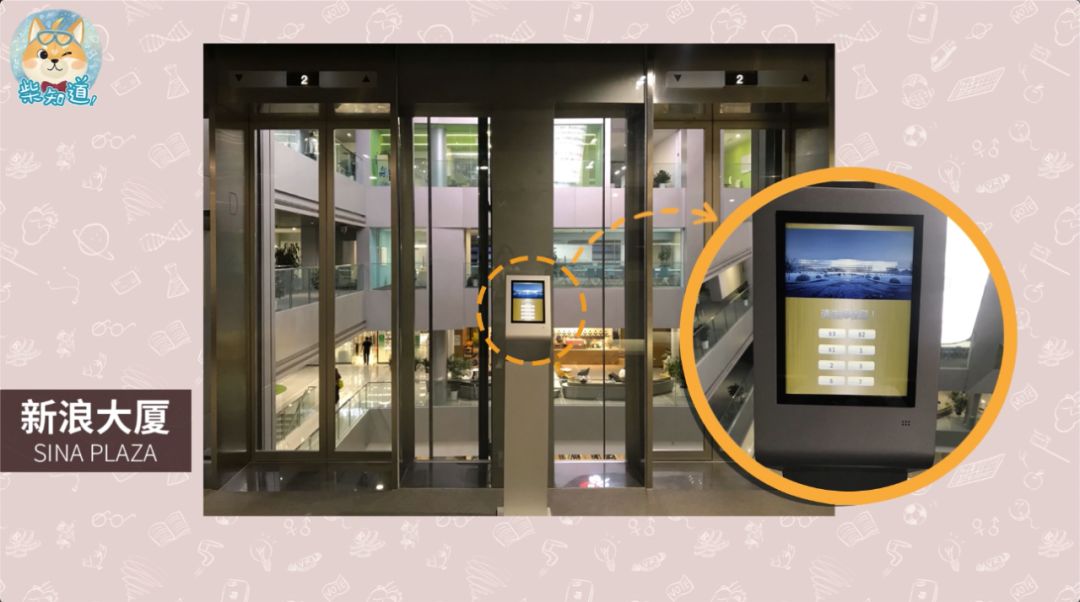

一些群控系统还会加装额外的硬件配置,比如「

目的楼层预报系统

」。

它会在你选定目标楼层后,指示你搭乘最合适的电梯。

新浪在北京西北旺的总部大楼就使用了这一系统。

不过直到现在,我们还停留在单一功能的建筑中。