作者 ∣ 刘洪涛

来源 ∣ 中国新闻周刊

就中国电影产业的投资机会这个题目而言,我不一定非常适合探讨。但出于对行业发展、成长的责任心,出于对共同未来的殷切期待,我在本文中将坦率地分析问题,就事论事,并不针对任何人、任何机构,我相信这种分析是有建设性价值的。

说到中国电影产业的投资机会,我想到的第一个问题是:投资的目的究竟是什么?

可能有人说,这还用问吗?当然是让资本获利了。那么我想换个角度问:能获利的就值得投资吗?就电影而言,我觉得应该“有所为有所不为”。那么,究竟什么才值得我们有所为呢?

能给大众带来欢乐、感动或思考的作品,能有益于社会进步、有利于民众福祉的企业或项目都是值得有所为的!我非常赞赏韩国电视剧《商道》中的一句台词:

赚取人心比赚取金钱更重要

。

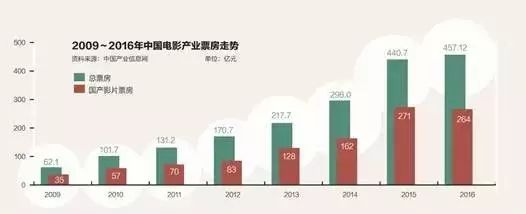

2016年,中国电影票房457亿元,与其他领域相比,规模并不大,但因为是娱乐产业、因为有明星,所以这个行业话题度高、曝光度高。也正因此,投资电影行业是投资界的热门话题,当然,在这个行业的明星属性之外,投资电影还有着高成长的可能,也有一些人出于非常个性的考虑,比如提高曝光度、满足追星感等等目的。

人们经常感到不解的是,明明电影产业投资的风险极高,为什么投资人仍然趋之若鹜呢?我猜是否因为许多人认为电影投资某种程度上带有赌博色彩,投资人的心态是:

如果赚就大赚,如果赔就当玩儿个痛快

。

那么,电影市场,这个被投资界热捧的领域,真实情况到底如何?

我们先来看这个市场的消费者,中国是14亿人口大国,但电影人口(指买电影票的人群)占总人口的比例并不大。

第一个判断:我估计中国14亿人口中电影人口最多3亿左右

。判断的依据是:中国最大的电影票务平台猫眼历年积累用户达到1.3亿人,因为几乎绝大多数人都是买两张票,所以通过猫眼看电影的人约为2.6亿。猫眼的年度销售量占总票房的40%,我们当然不能简单地用2.6亿除以40%,从而得出总的电影人口。

一方面40%是销售额而不是票数,另一方面在猫眼买票的人绝大多数也会在其他平台买票。考虑到电影人口不通过猫眼买票的人数不多,所以我估计总的电影人口在3亿左右。这也可以通过另一个数据来参照,2016年观影人次13.74亿,假如一个人年均消费4次,也差不多是3亿多人(美国的数据就是人年均观影4次)。

第二个判断:这3亿人群中,经常消费电影的人口(年均消费10部电影)最多5000万

。依据是:中国2016年只有9部电影过10亿,其中6部是国产片。一部10亿票房的电影的观众大约是3000万人次(通常一部2D电影的平均票价在30元左右),假如一部电影票房过了10亿,我们可以判断,电影的主流消费人群基本都去看了。

因为只要有爆款,主流消费者一般会去消费。2016年6部过10亿的国产片是:《美人鱼》34亿,《西游记之孙悟空三打白骨精》12亿,《湄公河行动》11.8亿,《澳门风云3》11.2亿,《功夫熊猫》10亿,《盗墓笔记》10亿。可以发现,除了《美人鱼》,其他多数在10亿上下,有些观众还会重复消费,因此,我判断经常消费电影的人口不到5000万。

与我这两个判断相佐证的是微博电影数据。今年初,微博电影发布了如下数据:

电影兴趣用户为1.2亿人口。男性占比42%,女性占比58%。80前,3%;80后,18%;90后,34.3%;95后,32.5%;00后,11.8%。

我们再来观察这个行业的从业人员。

第一个现象是,我们民族近些年缺乏对专业的敬畏之心,缺乏专业精神

。比如,以前文学繁荣时,中学作文写得好的人想当然地认为自己可以当作家,现在电影火了,好多人都来当编剧了,因为缺乏写作专业训练,所以中国剧本的总体水平不高。

以写作为职业的人如此,民间如何呢?更要命。许多有表达热情的朋友都自认为能写出天下第一等的电影剧本。比如各种场合中,我们经常会听到这样的声音:我想写一个剧本,一定大火。我要是当导演,一定能导出最好的电影。我就想,你凭什么呀?难道你是不世出的天才?你怎么不说你能当外科医生呢?说到底,是缺乏对专业的敬畏态度。

第二个现象是,我们商业电影的积淀时间比较短暂

。因此,中国商业电影的人才积累、对商业电影的认识都是比较薄弱的。

第三个现象是,我们这个民族爱读书、爱学习的人少,靠天分、耍机灵的人多

。许多人不是在巨人的肩膀上前进而是从头开始。

而另一个问题是,随着文化产业的升温,电影成了投资的热土。资本在促进电影健康发展的同时,也带来了一些负面作用,比如野蛮人的入侵。

我所谓的野蛮人,是指

携资本的力量想挣快钱的人,他们不屑于产业建设,只关心圈钱圈项目圈人,只关心挖墙脚,幻想在短时间内获取暴利,为此,他们不惜破坏价值观念、不惜破坏游戏规则、不在乎行业的未来。他们买大IP,攒大阵容,花巨资制作,溢价卖出多数投资权,不论票房如何,他们或者不赔或者未上映已经赚了,而投资人往往血本无归

。

以2016年的市场为例,有意思的是,许多想挣快钱的项目反倒赔钱了,人们说这是趁火打劫者被市场打劫了,市场显示了公正的力量。

中国电影市场的总体回报率是偏低的。

我一个朋友说,别的行业是二八法则,但电影行业是2%对98%法则。其实他说的有道理。

首先看单片收入:2016年中国电影立项3742部,完成772部故事片、49部动画片,共821部电影获得龙标,国产片总票房266.63亿元,如果算平均数的话,每部电影的票房才0.3亿元,当然我们在考察整个行业时可以以这个值作为参考。

但实际上,是不能这样计算的,因为许多电影就没有公映,821部电影中,公映的电影是376部,不到一半。公映影片的单片平均票房0.71亿元。可以比较一下进口片,进口片88部,总票房190亿元,单片票房2.16亿元。

国产片单片收入相当于进口电影的三分之一

,还是很低的。

其次看盈利情况:有个非官方的统计说2016年总共不到40部电影盈利,我不知道他们怎么得到这个结论的,因为很少有人说自己赔钱了,而且事实上有一些第三方买单的未公映影片也确实赚了。我猜这个统计可能仅限于由票房数据来推测的,但是你无法准确知道每一部电影的成本,因此这只能是一个大概的参考数据,也许能说明问题。

再看投资回报,因为行业数据不透明,我们无法准确地了解整个行业的投资量,不妨做一个假设。假设821部电影每部的成本(含制作和宣发)是1500万元,这个数字被认为是中低成本,一般能公映的影片多数是高于这个数字的,一些大片单片就数亿元的投资,当然还有许多影片可能只有几百万元的成本,因此这个中间数纯粹是我假设的。

按照这个假设,计算出2016年国产片总投资123亿元,2016年国产片总票房266.63亿元,通常情况下,票房的约三分之一是投资方的收入,那就是约89亿元,也就是说,123亿投资换回89亿回报,这么假设下来,2016年国产电影的总体投资是亏损的,而且亏损面不小。

以上三个角度观察,都可以得出结论:

电影投资风险非常大

。

再来看2017年一季度数据,一季度票房135.6亿元,同比下滑6.45%。

很多人由此对近期市场持悲观情绪,我个人觉得,其实目前的电影市场是正常的、良性的,不要因为缓慢增长甚至负增长而对未来失去信心,中国电影市场不正常的因素较多,现在的低迷其实是挤压泡沫的过程,肯定有痛苦。我和几个朋友在2016年夏天曾经预测,2016年已经低迷,2017年电影行情应该继续低迷,也许2018年、2019年会出现改观。

从产业的整体面来看,确实寒意阵阵,但事实上,这个市场的另一面是非常温暖的。

仍然先从消费者角度考察,不管怎样,

首先,我们有3亿左右的全世界最大的观影人群

,一旦观影热情被持续点燃,能量巨大。这也让全世界同行对我们艳羡不已。

其次,社交媒体的出现推动了这个行业的转变

。在社交媒体出现之前,左右一部电影口碑的是精英是意见领袖,观众口耳相传的口碑不是没有,而是在公开的媒体上看不到。当社交媒体出现后,左右一部电影口碑的不再是精英不再是意见领袖而是普通大众,是每一个普通观众,这个时候,艺术消费进入了民主时代。

一部电影,不论阵容多么强大,不论小说IP多么强大,主要能吸引到第一天的观众。

如今,左右一部电影命运的就是观众的口碑

,当电影上映后的第一时间,观众的评价已经传出,电影的命运已经确定。

为什么2016年那么多电影铩羽而归,就是因为观众口碑。

现在,我要说,金杯银杯不如观众的口碑,商业电影不仅有标准,而且不止一个标准。抛开各个平台不公开的后台数据,就大众随时能看到的至少有两个公开的标准,一个是票房,一个是口碑。

最近《摔跤吧!爸爸》让许多人深思,这部完全靠口碑在中国市场实现完美逆袭的印度电影,打破了中国电影许多思维定式:什么必须为九零后零零后量身定做、什么电影片长最好别超过120分钟、什么主演一定要颜值高、什么最好别碰乡村背景等等。其实,电影是艺术,不是公式,法无定法,合适就好!

另外,许多从业人员都对电影有热情有梦想,他们愿意通过自己不懈的努力,提高国产片的品质和口碑。尤其近年随着电影热,许多年轻人加入了这个行业,他们给中国电影带来了活力和新气象。

同时,许多其他行业的精英、资金也源源不断地涌入电影行业,将给这个行业带来新的理念、模式、甚至作品,他们将与电影界原有从业人员共同推动中国电影的进步。

现在我们再来看看这个行业的未来,我们寄望于以下几个方面的良性发展。

1.真实票房

。偷票房在中国是不争的事实,电影界的共识是,每年至少有百分之十的票房被偷没了,一些专业人士判断,2016年的真实票房其实早就超过500亿了,资深发行人士私下说,真实数字可能比百分之十还要高。