■ 文丨潘雨晨

近期播出的《奔跑吧》在辽宁鞍山连续录了两期。一次展现了“鞍钢”,一次展现了东北烧烤。那么,鞍山究竟是一座怎样的城市?

鞍山市地处松辽平原东南部,北接辽阳,南通辽东半岛,地势特征是东南高、西北低。东南属于千山山脉延伸余脉,中部是山脉向平原的过渡丘陵,西北方向是辽河冲积平原。鞍山地区在旧石器时代便有人类活动的遗迹,可谓历史悠久,但鞍山城市的历史是在近代以来才叫响的。

鞍山位置图

鞍山名称源于明代辽东长城附属建筑——鞍山驿堡,城堡位于东鞍山,为传递驿所,明万历时重修,明清时期为兵家必争之地。而鞍山驿堡的名字源于今天鞍山市区南部的两座山峰——东鞍山与西鞍山,因山体形似马鞍而得名,这一区域也就因此得名,使用至今。鞍山地区一直在安详与静谧中享受自由,但1840年鸦片战争的爆发,改变了荒芜的鞍山地区的历史,更改变了中国这片古老大地的命运。

19世纪中期,中国边疆危机日益加深,沙俄开始趁火打劫,通过《瑷珲条约》和《中俄北京条约》割占了黑龙江以北,乌苏里江以东的150多万平方公里的土地,得到了太平洋沿岸的港口海参崴。

19世纪80年代,沙俄酝酿修筑横贯欧亚的西伯利亚大铁路,希望穿越中国东北将海参崴与西伯利亚联系在一起。1896年,李鸿章出使沙俄,签订《中俄密约》,穿越中国东北的这条铁路被命名为大清东省铁路,简称中东铁路。1903年,中东铁路正式通车,开始营业。这条铁路的修建,使中国东北沦为俄国势力范围。在中东铁路的南满支线上,沙俄修建了一个小小的车站——鞍山车站,这片荒芜地区矗立起的车站和一条望不到头的铁道,却马上成为今后几十年间多方争夺、易主的四战之地,这片地区也将以它身后那座马鞍形状的山脉闻名于世。

沙俄对中国东北的鲸吞引起了另一个帝国主义国家——日本的不满,日本视中国东北、朝鲜半岛的东北亚地区为其势力范围,为了争夺这一地区的统治,双方关系紧张。英国为遏制沙俄扩张,与日本结盟;法国与英国针锋相对,帮扶沙俄;而美国德国则希望坐收渔翁之利,怂恿双方开战。

终于,1904年2月8日深夜,旅顺港外巨大的爆炸声响中,沙俄战舰中弹起火,日本不宣而战,日俄战争爆发。日军在围困俄军要塞旅顺的同时,在辽东与朝鲜海岸登陆,兵锋直至奉天。

沙俄总司令库罗巴特金指挥22万沙俄军队交替撤退至辽阳周边,组织防御工事,意图以辽阳为中心,进行防御,等待入秋后沙俄援兵顺铁路而来补充实力。沙俄构建了三道防御工事拱卫辽阳,每道防线均由单兵掩体、碉堡、障碍物等工事构成,而鞍山一带就是最外围的第一道防线的重要部分。

1904年,中东铁路鞍山站(今旧堡站)俄军军列发车

日本预计沙俄会以鞍山-辽阳一线为战场展开决战,因而积极出动。日军总司令大山岩率领13万日军由辽东而来,将司令部移驻鞍山以南的海城,准备在鞍山-辽阳一线积极出击,与俄军展开决战。8月,日军与俄军在鞍山附近交火,大山岩下达了总攻命令,日军第二军与第四军对鞍山车站周边的沙俄南满集群进攻。沙俄南满集群害怕两翼被日军合围,不仅没有利用第一道防线进行反击,反而下令放弃鞍山阵地,沿着连日降雨而泥泞的道路向辽阳撤退,日军迅速占领了鞍山一线的第一道防线,并以此为突破口,向奉天进军。

大山岩(1842-1916)1904年日俄战争爆发后任满洲军总司令官,指挥日军在辽阳会战旅顺围攻战和奉天大会战中以少胜多,与东乡平八郎并称为“陆之大山,海之东乡”

沙俄在二、三道防线布防接连受挫,士气空前低落,最终在辽阳会战中败北,撤退至奉天。辽阳会战中,日军因甲午战争中熟悉辽南战场,后勤保障充分,因而以少胜多,日军总司令大山岩更是一战成名。

日俄战争以日本的胜利宣告结束,双方签订《朴茨茅斯条约》,沙俄将南满铁路及支路、利权、煤矿等无偿转让予日本,日本取代沙俄,开始了对鞍山的殖民统治。

为了管理沙俄转让的南满铁路及附属设施,日本于1906年成立了一家特殊的公司,名为南满洲铁道株式会社,即大名鼎鼎的满铁。之所以说这家公司很“特殊”,因为其拥有空前权力,这家殖民机构不仅经营铁路,更在煤矿、畜牧、乃至情报等方面为日本侵华活动服务,成为经济侵略中国的急先锋。1907年,满铁将总部迁往大连,其殖民触角顺着铁路和航线伸向中国东北的各个角落,而鞍山的历史,也将改写。

这次使鞍山历史发生重大转变的开端,还要从日俄战争的一个小插曲谈起。

满铁总部

在日俄战争中,双方在鞍山交兵,日军一支联队在行军鞍山附近时,走错了方向,联队指挥官在使用指南针时两次发现指南针失灵,因此他断定,在他面前的这片山脉中蕴含丰富的磁铁矿。

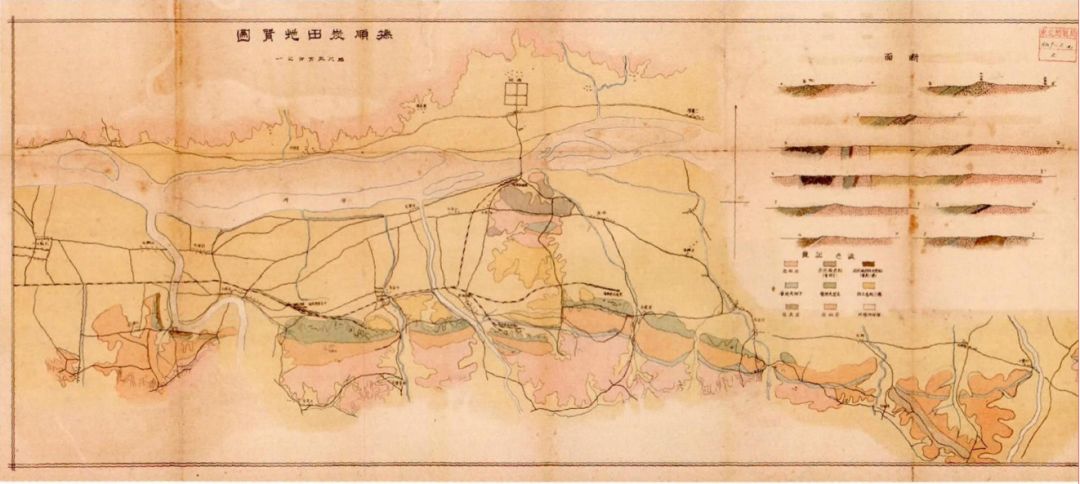

日本在打赢日俄战争后,对中国进行资源勘探,意图经济掠夺。图为抚顺煤田地质图(辽宁省地质资料馆藏)

战争结束后,满铁为了进行经济掠夺,开始加快对中国东北进行资源调查。满铁成立后,在勘察抚顺煤矿同时,发现了鞍山的矿藏。1909年,满铁地质课课长木户中太郎率领调查组,以受委托勘察饮用水水源为名义,对鞍山地区进行矿业勘探,发现呈马蹄形分布的矿床,以赤铁矿和磁铁矿为主,蕴藏量达数亿吨。

在之后的几年里,满铁又先后对鞍山关门山、辽阳弓长岭等地进行了矿业勘察,认定此地拥有开矿体条件。1918年5月,鞍山制铁所成立。“满铁”给鞍山制铁所设定的生产规模是“年产生铁一百万吨,钢八十万吨”。

1931年,鞍山制铁所生产生铁27万吨,仅次于当时日本最大的生产生铁51万吨的八幡制铁所。同年,中国东北输往日本的生铁为24万吨,其中鞍山生铁为22万吨,在日本生铁进口总量中,鞍山生铁一半以上。鞍山制铁所成为日本在海外最大的钢铁企业。

鞍山昭和制钢所的炼铁厂

“九一八”事变后,日本占领东北全境。为了大规模掠夺钢铁服务侵华战争,日本将鞍山制铁所与满铁进行分离,转归于1933年在鞍山成立的昭和制钢所,将大连码头上的德国制钢设备运抵鞍山,建立起一个规模巨大的钢铁综合企业,这就是“鞍钢”的前身。

“俄国人最早在东北建设了铁路,但发现铁矿的是日本人。”南满铁路的老鞍山站和鞍山大大小小的钢铁厂成为了这个城市建设的引导。

首先是铁路的影响。在铁路修建前,鞍山“本系辽阳县属之一荒村”,随着矿产开采和铁路附属地的设立,城市逐渐兴起。日俄战争后,满铁在铁路沿线收买大量的土地,建设钢铁工厂、工人住宅和其他公共设施。满铁收买的土地,五分之四用于市街和工厂建设,城市初具规模。

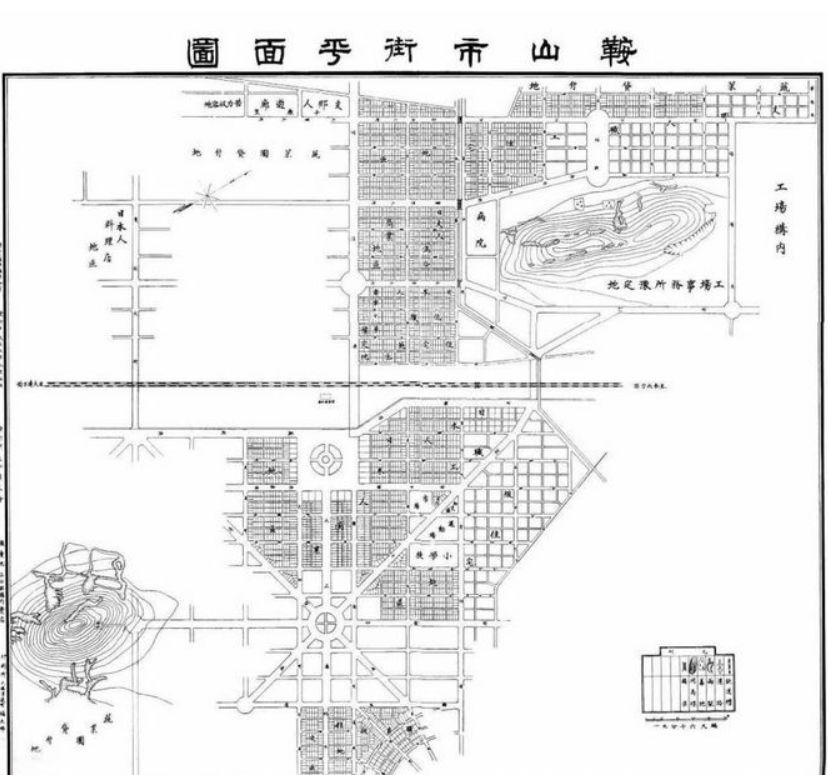

由于日本对城市的铁路附属地进行了周密规划,使得鞍山城市布局在体现日本殖民思想同时也更加科学严谨。1917年,日本殖民当局颁布了《满铁附属市街计划》,对铁路沿线的鞍山、铁岭、公主岭、长春等新兴铁路城市进行规划。1937年鞍山设市,伪满当局颁布了《鞍山都邑计划》,日本的远景规划甚至到了1967年,预想用30年时间将鞍山打造为东北亚年产铁100万吨的工业中心城市,伪满洲国第四大城。

大正七年(1918年)日本绘制的鞍山市街平面图

在这种城市规划思想下,鞍山在城市空间形态上,呈方格网型设计,这种城市空间结构节省城市用地,功能实用,因此在铁路沿线城市应用广泛。鞍山城市一开始便以火车站为中心,在车站附近辅以商业区、工业区、住宅与城市公园,围绕火车站形成扇面结构,再使用方格网的结构布局将住宅、工厂、商业用地、公共设施设置在车站和铁路周围,以便于为铁路系统服务。

日据时期鞍山市街景观

矿藏与钢铁厂的建立,也使得鞍山改变了城市形态。鞍山因此以铁路为界,分隔为铁东、铁西两个区域,由于鞍山制钢所这一工业区域位于铁西区,因此所住居民多为中国人和炼钢工人;铁东区居住多为日本人,因而公园与日式高级住宅区集中于此。

鞍山兴起缘于矿山的开采,满铁在鞍山进行特别经营,使输出商品主要为矿产品,工商业发展主要为矿业服务,因此,鞍山虽建市晚,但城市化进度快,很快就发展为近代化的殖民城市。鞍山周边人口也不断聚集,1918年,鞍山共有人口6530人,日本人占75%以上;至1931年,鞍山共有人口17502人,比1918年增加近七倍,日本人比例下降至39%,中国人和朝鲜人占据了多数,而其中多为炼钢工人。

鞍山,这座城市依靠铁路和矿藏为引导,发展为风格明显的殖民城市。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,对中国经济掠夺多年的满铁也随之土崩瓦解,取而代之的是国民党统治。

1948年,东北人民解放军对龟缩在铁路沿线城市中的国民党军展开战略反攻,为防止辽南国民党军向沈阳收缩加强防御,2月,东北人民解放军向辽阳、鞍山一线挺进,解放辽阳后,完成了对鞍山的合围。驻守鞍山城的国民党52军第25师士气低落,鞍山外援无望,铁路被切断,已处于绝对劣势。2月19日6时30分,东北人民解放军对鞍山发起总攻,战斗至深夜结束,最后一支国民党军退守鞍钢主楼被消灭后,鞍山解放。

鞍山战役歼灭国民党军1万余人,生擒1万余人,粉碎了辽南国民党军支援沈阳的企图。为纪念鞍山解放,鞍山人民决定用“二一九”这一解放日对城市设施进行命名——二一九路、鞍山市二一九小学和市内最大的公园二一九公园。

1945年8月8日,苏联发起“八月风暴”行动,出兵中国东北,8月26日,苏联红军抵达鞍山,四天后开始拆运鞍山钢铁工业设备

解放战争中,鞍钢遭到了炮火的破坏。当鞍山在1948年重新回到人民手中后,重建鞍山、振兴鞍钢就成为了当务之急。鞍山解放后,人民解放军抽调上百名干部、技术人员支援鞍钢重建。为了解决设备紧缺问题,鞍山市发动了全市人民献器材活动,在不到两个月的时间里,献交器材21万件。鞍钢职工献出器材6万余件,从而解决了鞍钢修复设备急需。

从前,是鞍钢带来了这座城市,现在,是城市的居民为鞍钢输血。1949年7月9日,鞍山钢铁公司正式开工,新中国花费外汇通过香港购入瑞典等国重要器件,调集各地在国民党时期的工业残存,在苏联技术专家的帮助下,开工三年间,鞍钢的铁、钢产量分别占全国的46%和64%,撑起中国钢铁工业的半壁江山。“共和国钢铁工业的长子”,是鞍钢实至名归的称号。

1953年,中国第一个五年计划开始,全国集中力量建设、扩大鞍钢生产规模,为此,鞍山市在1953年被调整为中央直辖市,第二年调整为省辖市。1957年,鞍钢在原生产规模基础上完成48项主要工程的改造改建和扩建,其中包括大型轧钢厂、无缝钢管厂、炼铁高炉三大工程。“一五”期间,鞍钢建设了39项主要工程,总投资15.45亿元,93%的投资转化为新增固定资产,为鞍钢的长远发展奠定了基础。五年累计,共产钢846.8万吨、铁1090万吨、钢材566.9万吨,均占全国总产量的一半以上,提前一年实现了“一五”计划的目标。为此,鞍钢成为名副其实的中国第一大型钢铁基地,被誉为祖国的钢都。

鞍钢建成后,反哺鞍山市。鞍山沙河大桥、发电厂、胜利剧场、学校等建筑的改扩建工程都由鞍钢承办。

在历史上,鞍山的发展与鞍钢发展休戚相关,当鞍钢被破坏,鞍山市发展就会停滞;相反,如果鞍钢长久辉煌,鞍山市也会持续繁荣。

如今,鞍钢的转型升级肯定会带动鞍山市的发展,鞍山也可以依靠近代以来的历史沉淀开发旅游资源,这位带领全国度过那段苦难日子的长子,将会发挥新的力量。