EXTITUTE

|BAU学社|媒介论与空间论的会通

文|

Ulrike Müller

/

译|

李丁/

责编|

翠湖炒板栗的莫师傅

院外陆续整理包豪斯人的内容:以与包豪斯相关的个人的创作与经历为主要线索,以现代主义运动可容纳的多样性及其深度,考察每个个体对新的共同体信仰的不同预见。这项工作不止于填补某段被忽略的空白,或是重新打捞包豪斯的历史遗珠,更希望能够打破既定的叙述框架。本期推送的译文介绍的是

安妮·阿尔伯斯,

原名安妮莉泽·弗莱施曼,出生于

柏林夏洛滕堡的一个中产阶级家庭。

1922年4月,开始就读于魏玛包豪斯。之后

,她担任了染色工坊的助教。

1925年春,包豪斯校址搬到了德绍,同年五月,安妮和约瑟夫在天主教仪式中成婚。

1929年,她连续两次担任纺织工坊的代理主管。1930年2月

她在包豪斯完成了学业,

获得毕业证书。

包豪斯被纳粹党强迫关闭之后。菲利普·约翰逊邀请阿尔伯斯夫妇在北卡罗拉纳州新成立的黑山学院任教。在这所现代艺术与教育学院,他们

被媒体誉为“欧洲现代性的代表”。

BAU学社以学社成员的初译为学社自身的“初步课程”,目前整理出一些公开的基础材料,希望之后能够透过回溯性的历史动态构成,挖掘出新的视角和思考维度,并期待有志于此的同道加入,切磋砥砺。

Anni ALBERS|1899年6月12日-1994年

5月9日

让纺织成为一种现代艺术|安妮·阿尔伯斯

|

2009

“每位初学者都应被给予创作的自由。勇气是每种艺术创作过程中的重要因素,只有当它尚未被常识所过早地限制时,才能最好地加以展现。“

——安妮·阿尔伯斯,《纺织工坊》[Die Werkstatt der Weberei][1]

她是为工业生产设计图样的艺术家,也是一位授课、写书的教授和艺术收藏家。倘若包豪斯女性中有一位可以称得上自立门户,那她一定是安妮·阿尔伯斯。她持续地将纺织工坊的工艺、工业化纺织生产和现代主义时期的抽象艺术相融合,使其形成新的整体。那场由国家社会主义者发起的迫害,是无数痛苦的根源。但对安妮和她的丈夫,包豪斯的艺术家约瑟夫·阿尔伯斯[Josef Albers]来说,却有着一丝意想不到的积极转变。在1933年被迫离开德国后,他们几乎能够不间断地从事着艺术创作。并在留美后,引进许多包豪斯理念。

安妮莉泽·弗莱施曼[Anneliese Fleischmann][2]于1899年6月12日生于柏林夏洛滕堡的一个中产阶级家庭,接受了新教的洗礼。她的母亲托尼·弗莱施曼-乌尔施泰因[Toni Fleischmann-Ullstein],出身于德国犹太裔出版商乌尔施泰因家族。她的父亲西格弗里德·弗莱施曼[Siegfried Fleischmann],是一名家具制造商。青年时期,安妮曾接受美术老师的家庭辅导。斯滕·纳多尔尼[Sten Nadoly][3] 在他的《乌尔施泰因家族》[Ullsteinroman]中写道:“安妮…是弗莱施曼家中最难对付的。她也是最俏丽的、一等的致命美人(femme fatale)….她想成为一名波西米亚人、一位革命者,一个艺术家。”与此同时,她十分敏感于自身起伏不定的自信。据说,尽管她拥有美貌,却仍认为自己没有吸引力。十七岁时,她开始跟随印象派画家马丁·勃兰登堡[Martin Brandenburg],接受绘画训练。但跟奥斯卡·科科斯卡[Oskar Kokoschka]学习的尝试则以失败告终,他觉得安妮去做一名家庭主妇或母亲才是更明智的选择。她还尝试去过汉堡的工艺美术学校 [Kunstgewerbeschule]学习,可那里整整两个学期的刺绣课程让她倍感无聊。再后来,她听说了包豪斯。尽管她的父亲对此不以为然,但她还是毅然动身前往魏玛。

为了申请去包豪斯学习,她在魏玛租下一间陋室。但起初她的申请被拒绝了。即使如此,她仍留了下来,还爱上了“一位来自威斯特法利亚的憔悴不堪又半饥半饱的苦行者,还有着一头让人无法抗拒的金发。“正如晚年后她常喜欢讲述的那样,约瑟夫·阿尔伯斯从1920年秋天就开始在包豪斯就读。他年长她11岁,来自鲁尔工业区的博特罗普,绝非成长于优渥环境(的纨绔子弟),是一位训练有素的艺术家。她说服他在第二次申请中协助自己,而这显然是奏效了。

1922年4月21日,安妮·弗莱施曼[Anni Fleischmann]开始就读于魏玛包豪斯。她修过穆希的基础课程,并在第二学期选修伊顿的初步课程和艺术设计导论。第三学期她开始出现在“女人的部门“[Women’s Department]:纺织工坊,却感到格格不入。“我认为纺织太女性化了。刚好那时我正在寻找适合的职业,所以就这样毫无热情地开始了纺织,因为这个选择引发的争议最小。”

[1]Anni, Albers, “Die Werkstatt für Weberei.“ In Gropius, Ise, Walter Gropius, and Herbert Bayer, eds. Bauhaus 1919-1928. New York: Museum of Modern Art, 1938.(原书Bibliography)——译者注。

[2]Anneliese的德文发音为”安内莉泽“,为了避免读者阅读时产生误解以为是另一人物,此处统一译为”安妮莉泽“。——编者注。

[3]德国小说家。——译者注。

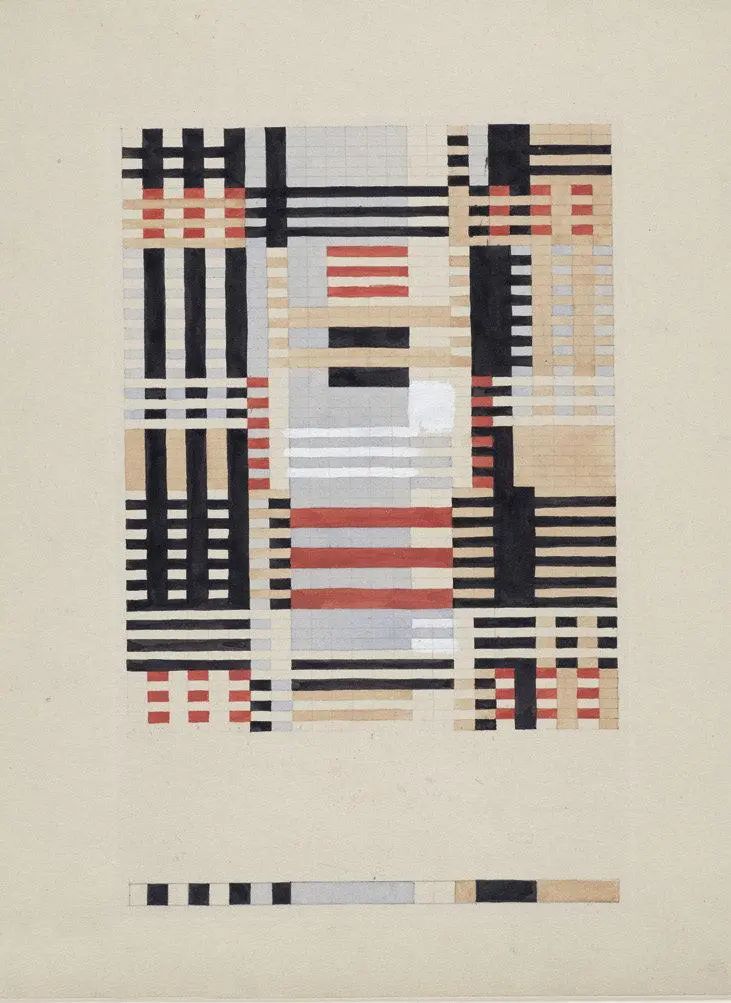

Design for Wall Hanging|

Anni Albers

|1926

正如她日后回忆起来的那样,纺织工坊的创作条件要比想象中的差一些:“这里的纺织创作没有合适的老师来教,相应地我们也没有合适的课程….起初我们什么都没有学到….就只是坐在那里练习。”不过,她懂得运用这份自由去发挥自身的长处。在伊丝[Ise]和瓦尔特·格罗皮乌斯那本介绍包豪斯的书中,谈及纺织工坊贡献的部分,她这样写道:“这场材料的游戏…带来了惊人的成效、新颖的编织方法,其色彩肌理和结构令人印象深刻,有时还有一种近乎野蛮的美。”

此时,根塔·斯图尔策[Gunta Stölzl]已经在纺织工坊担任管理职位。重要的是,在安妮向她的同学根塔学习后,其第一个独具代表性的系列作品便创作于这个时期,即有着完全简化成基础几何形状的抽象图案的大幅壁挂和尺布[meter fabrics]。1924年,她担任染色工坊的助教,还发表了两篇文章。在《生活的经济》[Living Economy]的片段中,她批评道:”传统的生活方式是一台废弃的机器,让女人成为家中的奴隶“,此外她还为包豪斯所追求的新目标而努力争取。在《包豪斯纺织工坊》[Bauhausweberei]中她阐明道:“今日的创作必须是实验性的……我们必须重新审视手工技艺与机器技术的可能性……然后我们才能了解工业生产并为其创作……所以我们的目标是既导向个别商品又面向大规模生产。”

1925年春,包豪斯校址搬到了德绍。同年五月,安妮和约瑟夫在天主教仪式中成婚。此时,约瑟夫·阿尔伯斯已经完成了在玻璃工坊的训练,正以一名包豪斯大师的身份教授初步课程。他被描述为是一名好老师,头脑冷静,与自身融为一体,尽管有时会有些固执。阿尔伯斯夫妇都对诸如金属、玻璃和塑料的面料、材质,以及几何图形、简化和抽象的象征性语言,有着极大热情。安妮在为格罗皮乌斯的新大师住宅编织壁挂后,开始创作挂毯。她用垂直和水平相交织的纺线创造出一种纯粹的几何图案,这与约瑟夫的玻璃作品紧密呼应。1926年,当根塔·斯图尔策成为纺织工坊的新任主管时,安妮第一次用提花织机来创作。她用这台织机,将她的几何设计以预期的精准度转移到布料上。她还尝试了各种合成材料。

在包豪斯,安妮·阿尔伯斯最重要的美术老师是瓦西里·康定斯基和保罗·克利。自1925开始,她跟随康定斯基学习艺术设计技能,至1927到28年的冬季学期她继续跟从克利学习。保罗·克利是她的“神”。当纺织工坊从附近的容克斯制造厂包下一架小型飞机从空中抛下礼物,来庆祝备受喜爱的克利的50岁生日时,安妮·阿尔伯斯就坐在那架飞机的驾驶舱里。1929年,她连续两次担任纺织工坊的代理主管。她在包豪斯完成了学业,并于1930年2月获得毕业证书。她的毕业设计是一面反光式的隔音壁挂,还可以用作窗帘。该作品是为贝尔瑙工会学校的礼堂而作,这间礼堂出自汉斯·迈耶的设计。为了加强光线反射效果,她在壁挂正面用了玻璃纸,背面使用了吸声绳绒线[chenille]。

完成学业后,安妮·阿尔伯斯被聘任为被聘任为教师(ex-officio teacher)中的一员,负责纺织工坊的理论教学。1931年秋,她接管纺织工坊,直至莉莉·瑞希上任。同年,安妮参加了在柏林举办的德国建筑展[Deutsche Bauausstellung],由此获得荣誉奖。

包豪斯最终在1933年被纳粹党强迫关闭。到目前为止,安妮的犹太血统都没有发挥任何主要作用,然而随着反犹主义抬头,她感到自己的处境越来越危险。曾于1927年造访过包豪斯的建筑师菲利普·约翰逊[Philip Johnson],成为了她的救难英雄。他邀请这对夫妇在北卡罗拉纳州新成立的黑山学院任教,这是一所现代艺术与教育学院。阿尔伯斯夫妇于1933年抵达纽约,在那里他们被媒体誉为“欧洲现代性的代表”。对于安妮来说,这是没有任何语言障碍的,因为她是从她的爱尔兰保姆那里学会讲英语的。1934年,她开始在黑山学院创办纺织工坊,并担任学院中艺术助理教授,直至1949年。除此之外,她还为像罗森塔尔[Rosenthal]和诺尔[Knoll]这样的大型家居用品公司设计纺织品。对她来说,编织创作的未来是在工业生产之中。但她绝不会因此在个人手工艺创作上牺牲材料的实验,对此她一贯非常重视。她在1959年的文章《论设计》[On Designing]中写道:“材料本身即是对其用途的充分展现”[4] ,

[4]原文“The material itself is full of suggestions for its use”。——译者注。

Anni and Josef Albers are pictured aboard the S.S. Europa in New York City, Nov. 25, as they arrived from Germany|

1933

约瑟夫&安妮·阿尔伯斯基金会的创办兼执行人尼古拉斯·福克斯·韦伯[Nicholas Fox Weber]在他的文章《邂逅安妮·阿尔伯斯》[Begegnung with Anni Albers]中,提到一件1948年藏于纽约现代艺术博物馆的小幅编织画,是(安妮)这些年创作的范例:“尽管尺寸迷你,但每条线都承载着无限能量,作品中的基本型以无尽活力相互连结、交织着;仿佛它们既想要向自身表达其存在,同时又属于更广阔的画面”。

安妮·阿尔伯斯的作品在哲学与宗教维度之间来回摆荡着,她自己也经常提到这点。再加上,由于材料、图案和形状一次又一次地提供着新的可能性,其作品便可以提供许多通向创作多样性的方法。的确,这些作品起初看起来是对称的,再来是非对称的,再后来它们组成一个平面,然后是一个空间。安妮作品中有些图案让人想起曼陀罗绘画,有些则是会想到印刷文字,还有些会联想到工艺制作的过程。许多1950年代作品的名称都在暗指文字书写,例如图画纺织[pictorial weave]作品《公开信》[Open Letter](1958)。安妮·阿尔伯斯渴望让纺线、布料、结构、线条、色彩、图形、光线和空间创造出他们自身的效果,而不是将自己的意愿强加于它们。对于她来说,这是实验、行动的原动力,也是谦逊的来源。因为人们将永远不会知道,旅途会走向何方。

安妮和约瑟夫·阿尔伯斯过着严于自律的生活,其中的重心是工作。据说他们的工作室总是井然有条。根据尼古拉斯·福克斯·韦伯在他的文章《共享生活,共享工作》[Gemeinsames Leben,gemeinsame Arbeit](1998)所述,商业艺术和波西米亚(风格)是令他们感到厌恶的事。然而,在这段亲密关系里也存在一些动荡和权力的争夺。两人屡次与彼此对抗,粗鲁的辱骂远比相互的赞美要更司空见惯。安妮会额外有竞争感是由于很长一段时间内,她在公众面前都只是以艺术家配偶的身份出现,之后才凭自己的本事作为艺术家被欣赏。

所有这些对她来说都更加恼火,因为是她在日常琐碎事物上投入了更多精力,使(他们的)婚姻生活成为可能。1976年,在约瑟夫去世后的访谈中,她就艺术(圈子里)的等级规则发表了不同意见。1985年,她在某次接受采访时提到他肯定影响了她的创作,但她绝对没有影响他的。

这对夫妇在美国艺术生活的一个基本组成部分,便是安妮对前哥伦布时期艺术的热忱。1935年至1967年间,她曾多次前往墨西哥、秘鲁和玻利维亚进行长期旅行,慢慢地收藏了一批重要历史文物。在他们都十分欣赏的玛雅人和阿兹特克人的艺术中,他们看到了自身在包豪斯时期所追求的东西,即一种在理性秩序、简约与经济实用之间的美。他们还发现(这种艺术)与现代抽象艺术间有着令人着迷的关联。“前哥伦比亚时期的文化还向我们表明,人无需生活富裕才能创造出伟大的艺术 。人们应该要问的是,事实是否恰恰相反,“这是安妮·阿尔伯斯在晚期一篇文章中的结论。不过,她仍喜欢优质的生活。

安妮首次获得国际上的成功是在1949年,当时她是第一位在纽约现代艺术博物馆举办展览的女性纺织艺术家。“她的纺织成为了一种现代艺术“,是一篇有关安妮·阿尔伯斯的报纸文章的标题。她在耶鲁大学担任自由纺织者和杰出教授,直至1962年。她和她的丈夫在1950年代至1960年代,收获无数奖项,还在众多展览中获得荣誉。安妮将她在纺织设计领域的相关知识整理收集到了《论设计》[On Designing](1959)和《论纺织》[On Weaving](1965)这两本书中。1965年,她受纽约犹太博物馆的委托,为大屠杀中的幸存者创作纪念作品。这件名为《六次祷告》[Six Prayers]的作品,是她最后一幅大型纺织作品。自此之后,她将注意力转向了抽象印刷绘画。当这对夫妇搬到近纽黑文的奥兰治城时,安妮最终放弃了她的织机。1975年,她的作品在杜塞尔多夫美术馆和柏林包豪斯档案馆展出——这是自1933年以来在德国的首次回顾展。迄今为止,对她作品最为全面的回顾展是在1986年,由华盛顿史密森学会的伦威克美术馆举办。

安妮·阿尔伯斯于1994年5月9日在奥兰治逝世,终年94岁。最终,她将自己的人生与创作看做是暂时的:“无论我说什么或做什么,在我看来都是名副其实的‘未定之事‘。“这是她90岁时在与多萝西·穆勒[Dorothee Müller]和马克西米利安·谢尔[Maximilian Schell]共同参加的新闻发布会上,所说的最后一句话。她还毫不含糊地阐述了包豪斯早期的精髓:“今天仍使我感兴趣的是,这场伟大的探寻是在极大的自由中结出果实,而非在语言已经有所触及之处。”

Upholstery Material|

Anni Albers

|1929

▶

版权归译者所有,译

者

已授权发布。

文章来源

|

Bauhaus Women

|2009

▶

P

art Two

Women|A Class of their Own

▂

Benita Otte

▂

Gunta Stölzl

▂

Anni Albers

▂

Gertrud Arndt

▂

Otti Berger

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

触摸布料的声音

|奥缇·贝尔格

在包豪斯,她

的创作

主要受益于莫霍利-纳吉的材料训练和克利的色彩训练;

灵敏的感知又使她在二者中生出了多声部的听觉想象。

战争爆发了,由于她无法拿到去美国的签证,几乎与昔日的朋友失去了联络,没有进一步的音讯表明她还活着。

直到2005年12月,来自俄罗斯方面的信息在以色列犹太大屠杀纪念馆公开发布。除了她家人信息的细节外,她在战争时期所待的地方被指为Vorosmart。她的死亡地点是奥斯维辛集中营,死亡日期为1944年4月27日。

贝尔格的悲惨遭遇难免令人唏嘘,但这也是包豪斯历史情境中无法回避的灰暗面,无论是外部的政治压力还是内部的政治斗争。

织物成为了表现本身。那么为何我们还需要鲜花、蔓藤植物和装饰品?织物本身就活生生的存在着。

人们必须要偷听织物的秘密,感受布料的声音。不仅要在脑海中掌握其结构,也要在潜意识中感受到它。然后,人们就会知道丝绸的特性是温暖的,而人造丝的特性是冰冷的。

▶

合集

|

2017/18 - 2021/23

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。