正文

记忆中,我有两次走进过巴黎圣母院。2008年我第一次去巴黎旅行,造访圣母院仿佛是每一个第一次去巴黎旅行的人都要做的事儿,那是朝圣。巴黎圣母院像是一个巴黎人的心结所在,即便不是因为雨果的宏伟巨著,只要梳理一下法兰西历史中的辉煌篇章,巴黎圣母院始终是光彩夺目的。

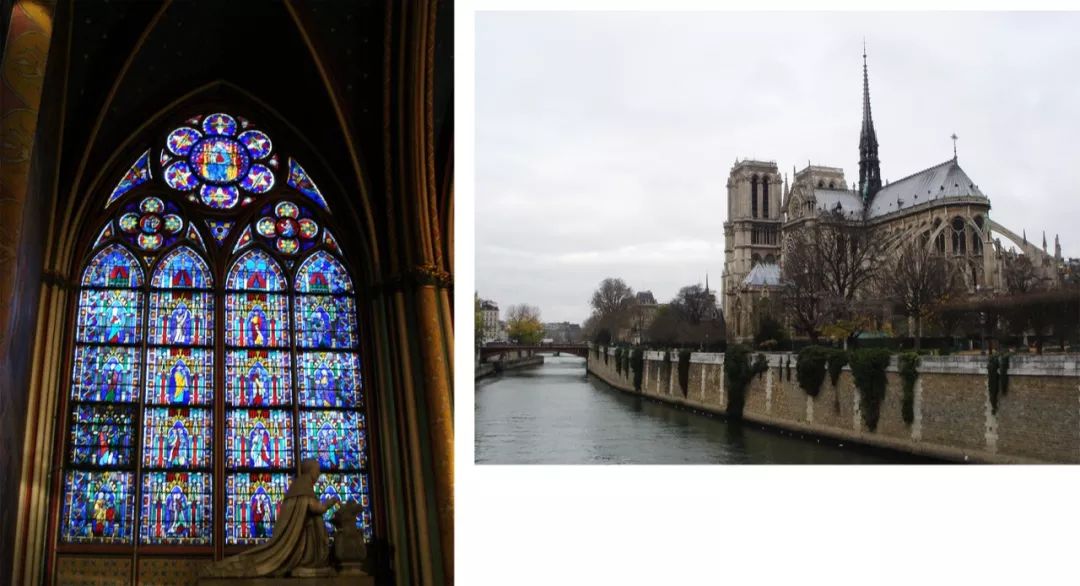

2008年11月我第一次走进巴黎圣母院,

璀璨的玻璃窗花成为震颤内心的永恒记忆。

摄影:

张朴

她像是塞纳河中心位置最为耀眼的明珠,连接着左岸和右岸,甚至是圣路易斯岛,她的纠结与浪漫,让路过此处的我们心生敬畏与涟漪。哥特式的穹顶塔尖散发宗教神秘莫测又带有惶惑不安的威慑力量,但花都恰恰又时常被冠上“浪漫”头衔,让巴黎圣母院多出了一种更为母性与柔和的光线,让人沉迷。这番柔和与璀璨在我第一次踏进圣母院看到那些宗教主题的玻璃窗花的时候,就深深为之震撼。2014年去巴黎看展间隙,陪第一次去巴黎的朋友再度造访,和她一起看这些玻璃窗花的时候,我才感知到一份永恒的魅力。遇到室外阳光照耀,窗花更为斑驳与多姿多彩,映照出巴黎的幻彩迷恋之味,让我永远无法忘怀。此刻,圣母院内响起唱诗班的吟唱,这些回荡在圣母院内虔信真挚的音符,成为了巴黎美好的祝愿。

不过要论巴黎圣母院本身的建筑之美,我倒并非觉得她可以排在巴黎教堂建筑之首(巴黎胜迹实在繁多)。不过,壮实的教堂前身连着广场,高耸入云的哥特塔尖是最让人记住的圣母院标志,但即便是有点中规中矩的前身对称建筑,却也觉得是脚踏实地,有种笃定和安详的感觉——这应该是巴黎圣母院让人喜欢的地方,她威严妥帖,像是安插在巴黎心脏的一颗定心丸,让人远望她的时候,也仿佛可以得到力量。

一副中世纪的巴黎场景。

图片来自网络

巴黎圣母院和巴黎的历史是息息相关的,如果说塞纳河是母亲,巴黎则是她的女儿。而抚慰着这个女儿,从婴儿时期以来的摇篮就是塞纳河中的一座小岛,小岛就是巴黎最早的由来,巴黎的文明和历史是从这个叫做“西岱岛”(la Cité)的地方慢慢发展起来的,而矗立在

西岱岛

中央的这座教堂:巴黎圣母院历经两个世纪修筑而成,是巴黎历史的见证人。

我后来在巴黎写作,翻译,夜晚时常从左岸六区散步,过河来到

西岱岛

,走过游人如织的巴黎圣母院,总会发出会心微笑,因为在那里永远站满了从世界各地而来朝圣的游人,当他们举着相机从各个角度拍摄这座非凡建筑的时候,我总能想起当年初到巴黎旅行的自己,那一刻的微小表情和温柔投射,恰好是最具杀伤力的。

后来,我很不待见巴黎圣母院,我觉得她太古老,也太知名了,她常常被围得水泄不通。我每次经过她的时候,总是投以嘲笑的姿态,并快步走过圣路易斯岛或者直接去到巴黎市政厅,再走去玛黑区——那似乎才是我的花花世界?因为巴黎拥有太多美轮美奂的大教堂,而我又是那么离群索居的人,所以已经不会再去巴黎圣母院了。

两位我喜欢的时装设计师的Instagram截图。

直到这个早晨,当我打开手机,被无数个微信和朋友圈的信息轰炸的时候,我才明白,著名的巴黎塔尖已毁于大火。在被提及的历史和文明毁于大火之际,我异常担忧那圣母院中的宗教玻璃窗花,那才是给我20岁末期震颤的巴黎记忆之一,此刻,我最感心痛的地方是:我们不得不去埋葬记忆与那些最初相遇的悸动之情。

1831年3月,当雨果的《巴黎圣母院》出版的时候,巴黎圣母院面临着经年失修,摇摇欲坠的现状。正是因为雨果的这部小说,唤起了世人对于精神信仰的再度关怀,引起我们对于一座古老建筑的浓厚兴趣,以及由此带来的关于中世纪文化和历史的审美趣味的关照。当年的法国政府花费巨资和人力,历时数十年把当年老态龙钟的巴黎圣母院拯救了过来,使之成为世人心中的巴黎永恒象征。今天,当我看到记录昨日大火的消息和画面的时候,我不得不想到雨果和这部小说,雨果笔下的圣母院并非是冷冰冰的石头房子,而是一个有血有肉,有魂魄的生命体,大教堂才是《巴黎圣母院》的真正主角,正是这样鲜活的生命从文字里跃升出来,穿越时空,可以轻易打动你我。我一直笃信:在巴黎,像巴黎圣母院这样的建筑,就是一个又一个的生命个体,他们共同组合而成了巴黎的交响曲,给予我召唤与灵光。

我思忖,我后来对于巴黎圣母院的那份不待见和戏谑姿态,有点像一个叛逆的青春期的少年对于父母和既定规则的一种挑战——那自然好像也是人生的一种轨迹,最后你又可以轻松回到父母的甜软怀抱中去。由此,我觉得,巴黎圣母院带给我的情绪和感情跌宕如此丰富多彩,实在是美妙的!就像有一年夏夜,大雨如注,我撑着伞在巴黎圣母院前行走,一位路人走到我的雨伞下,让我带他前往地铁站,我们依靠在一起,共同在伞下度过的时光,即是相当巴黎的,一切都由圣母院开始。

前一阵,我忽然看到章小蕙写了一笔夕阳下被照耀的圣母院:“在桥上走着,天色阴暗,雨停下来,正在想要不要等Notre Dame黄昏看亮灯,突然灰云朵堆冒出一线金光,洒在河上桥上我们身上,顿时教堂亮起来,我们脸也发光,没有什么比这出其不意的更美,巴黎的黄金时段。”

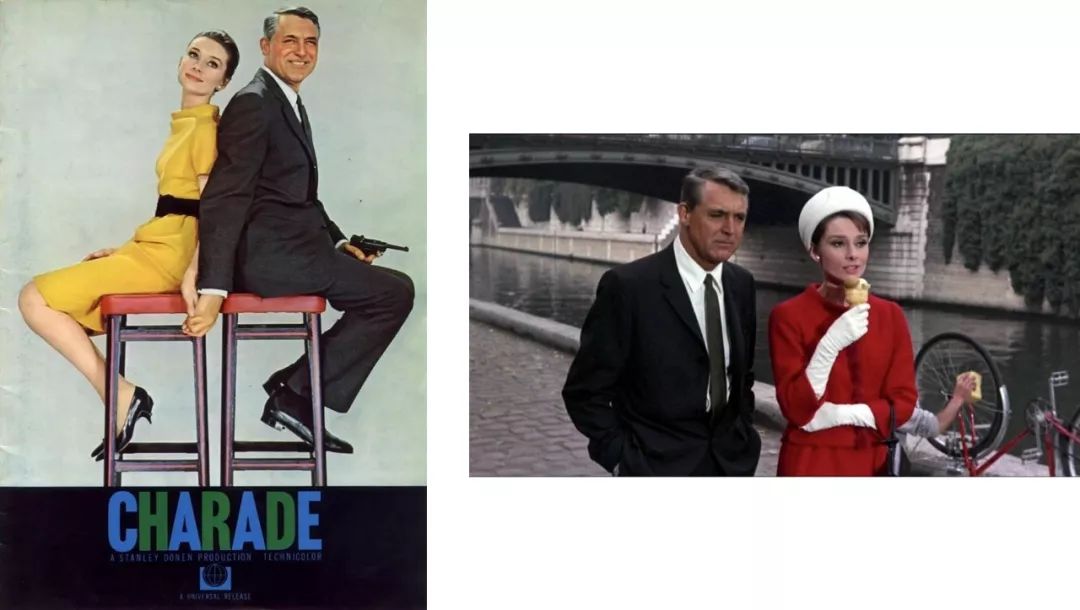

电影《谜中谜》海报和剧照。

我读到了那一刻的内心闪光,在章小蕙的心头,也在我的心头——那是每一个被巴黎眷顾的人内心都有的黄金时段。

就像是在电影《谜中谜》(Charade ,1963)中,奥黛丽·赫本和加里·格兰特散步在塞纳河边,电影镜头随着

奥黛丽·赫本口中呢喃的“钟楼怪人”,随即为我们展现巴黎圣母院身影一样,那一刻,圣母院就是一个安稳的存在,她象征着平和,忏悔,谦卑和关乎道德的审视和鞭挞。

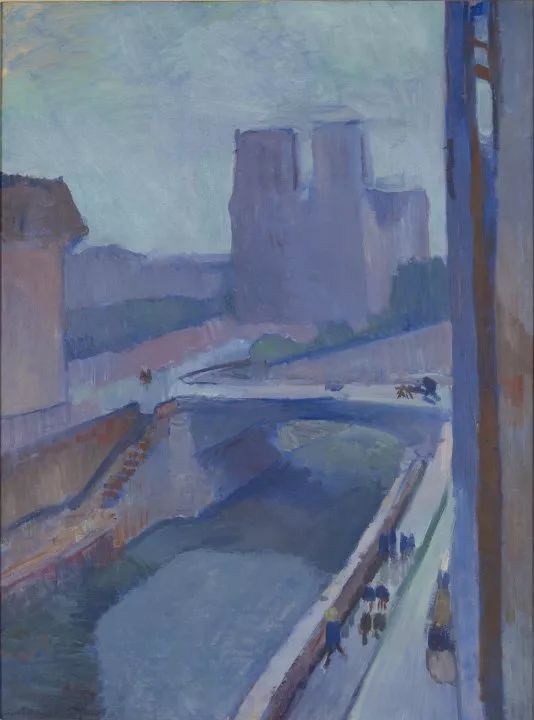

当所有的悲伤消息四处播散的时候,我往往关闭所有的消息来源,安静与自己对话,那即是圣母院的玻璃窗花教会我的一种哲学之道。当巴黎的塔尖坍塌之后,我想起了马蒂斯的一幅画:《午后,圣母院一瞥》(

Notre-Dame, une fin d'après-midi ),画作色彩朦胧,但彼时的巴黎圣母院成为了马蒂斯笔下最为情绪化和主观化的一次柔美呈现——那即是巴黎式的,关于未完成和充满

了期待感的城市感知,我觉得经历了大火的巴黎圣母院也是如此,她始终象征着这座城市无法被取代的美与审美。

Notre-Dame, une fin d'après-midi

(A Glimpse of Notre Dame in the Late Afternoon),

Henri Matisse,1902

这场大火更让巴黎圣母院显得不朽了,因为经过了800年,她是沧桑的,人类文明也总是可能遭遇浩劫,有时候劫后余生,更为茂盛。而与此同时,这场大火却如此清晰照耀出了某些无知、短视与狭隘——且让巴黎蕴含的那些普世价值更为伟大而光彩!

从巴黎圣母院走出来,遇到的骑行队伍,2008年,巴黎。

摄影:

张朴

你应该知晓的巴黎圣母院:

1455年,法国民族女英雄贞德死后24年,查理七世在巴黎圣母院主持为圣女贞德的平反仪式。

1660年,年仅22岁的路易十四打扮得风流潇洒,和同岁的西班牙公主玛丽

·

泰蕾兹在巴黎圣母院举行盛大的婚礼。

1804年12月2日,拿破仑在巴黎圣母院举行了盛大的加冕礼。

加冕礼时,拿破仑从教皇手中夺过皇冠,先套在了自己的头上,又放在了皇后的头上,开了自己给自己加冕的先例。