7月28日10:45

西安曲江国际会展中心

影迷交流活动 欢迎参加

妈呀那篇“中老年人帮周杰伦做数据”的帖子,笑到鱼尾纹深了两毫米。

主要是配图太恶劣。

让已经停止发育和停止发微博的中年妇女情不自禁有代入感。

从来不苟言笑的葛颖老师那天捧着手机来办公室,问编辑,今天发生什么事了?我学生都刷屏,但我一个字也看不懂,什么叫“超话”?

编辑很有礼貌地问,您知道周杰伦么?

我记得上一次女编辑在办公室调戏葛老师,是讲了个段子。

司机问一个老外,where are you from?老外说,浦西。

女编辑开高级车,怎样?真当老一辈大学生不考4级的吗你们!葛老师落荒而逃,发微信跟我告状说,公司的企业文化要注意,好吓人呀。

最后,“不许调戏葛老师”这一条就被写进了新员工手册。

喜欢周杰伦的歌,已经是过去时了,但是推崇葛老师的读解,永远都是现在进行时。

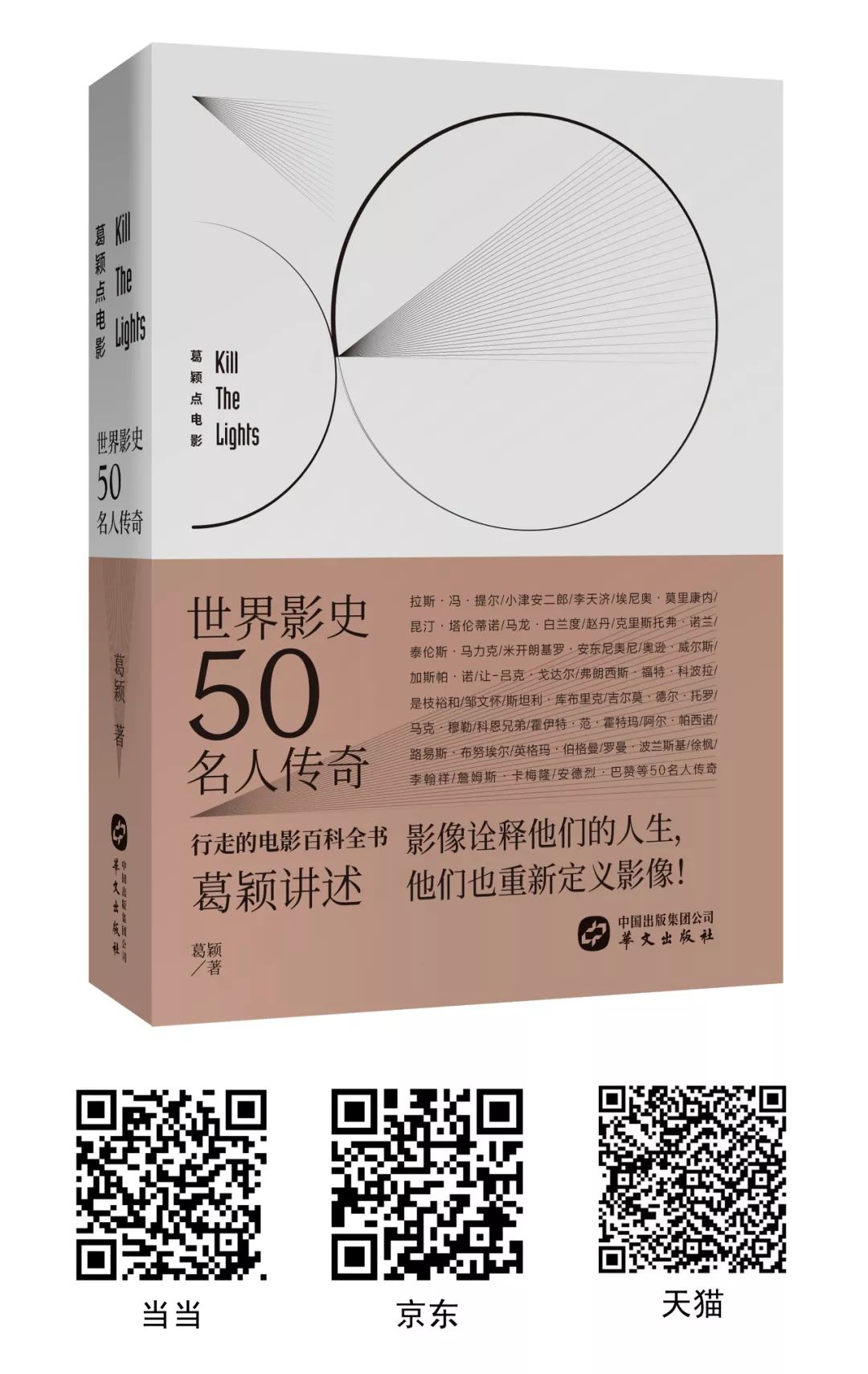

再正式介绍一下“关灯拆电影”的“品牌声优”葛颖老师。

○

著名电影评论家,被影迷称为“行走的电影百科全书”。上海文化发展基金会专家评审,上海电影专项资金专家评审。

1991年至1994年任职于上海电影制片厂文学部(爱情组)、创作二部。1995年至今,任教于上海大学上海电影学院,教授各国名片读解课程。出版专著:《电影阅读》《漂移在影像的河流上》《电影阅读方法与实例》等。

2013年6月,在沪创办电影拉片讲堂——“堂会”。2014年开创“电影1:1同声评论观影模式”,即伴随电影放映,解读影片,被影迷定义为“有声弹幕时代的来临”。

“关灯拆电影”品牌栏目自开创以来,线上覆盖100余家音视频平台及APP 终端,点击5亿。线下与好莱坞六大电影公司、全国多家发行机构、院线、国际电影节、电影展合作。

他同评了N多部经典影片,让热爱电影的你,走进专业赏析的殿堂。

下面就要来比较详细介绍一下这本新书。

《葛颖点电影之世界影史50名人传奇》是国内著名电影评论家葛颖教授精心挑选出的世界影史颇有影响力的50位影人,讲述他们不为人知的奇闻、八卦、轶事。以一种独特的视角,重释世界电影史。

这50位名人是涵盖电影产业各领域的杰出人才,包括导演、演员、编剧、摄影师、作曲家、制片人、国际电影节评委会主席、电影公司老板、电影评论家等。

葛颖教授文笔凝练,撰写风格独具特色,他多次强调自己撰写本书的目的有两个:一是通过讲述这些“电影大神”的奇闻趣事,拉近电影人与普通大众的距离;二是想通过这样一种通俗易懂的讲述,普及电影知识,让更多人读懂电影。

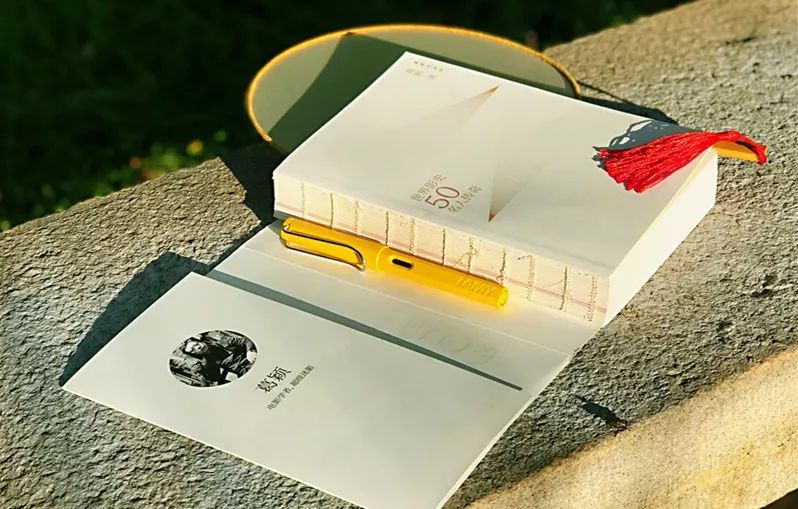

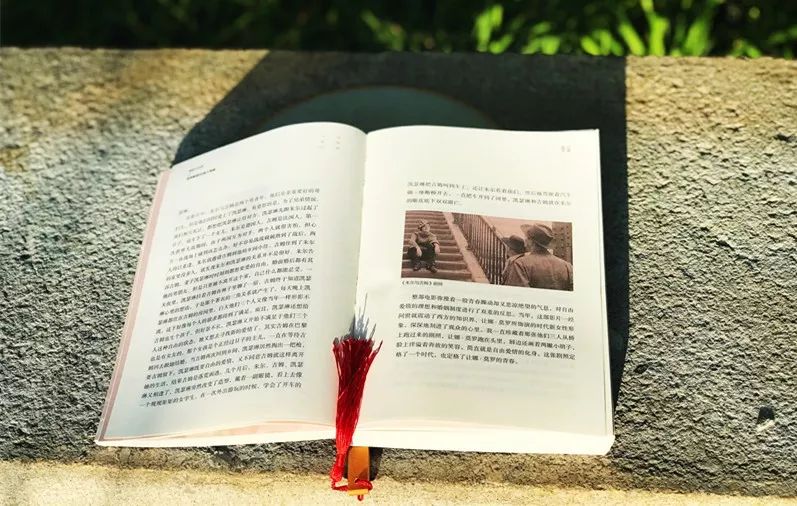

50位电影大神,50桩奇闻,330千字,共计520多页,书很厚实,采取裸背线装既雅致又避免胶装书断脊、脱页的风险。

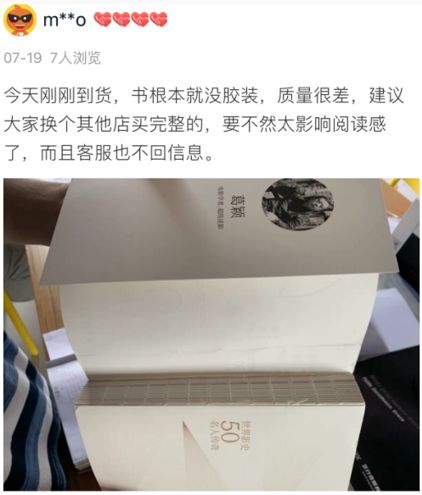

《葛颖点电影之世界影史50名人传奇》上市以来,有读者说葛颖老师的内容很棒,也有读者说图书的装帧精美,不过也有刷到一条评论如下。

出版社小编死的心都有!

这裸背线装书,其实是出版社高价聘请名设计师,大手笔、专门制作的!

何为”裸背线装”?

“裸背线装”,可能是很多读者还不太了解,我们不妨来科普一下:

大家熟知的都是传统胶装书。传统胶装书装帧工艺简单易操作,人力物力成本偏低,同时也存在极大的阅读障碍:

⊙无法完全打开书页,摊开后容易自动合拢;

⊙书脊易受损开裂,纸张脱落一发难收;

⊙阅读体验差,不舒展的视觉效果易损害视力、造成困倦、烦躁。

裸背线装,看似平凡却极其雅致,是著名出版家钟叔河先生大力推荐的图书装帧方式。

意思就是去掉书脊正常所包的硬脊、露出原始的胶和装订线来的精装书。

裸背线装书可180°平摊开,实现无死角阅读,书页服服帖帖,翻到哪页就是哪页,不会像胶装书那样因为自身胶合的局限而自动合上,读者不得不用力压住书页。

因其工艺之精美,装帧过程也繁琐细致,须将纸张折页,并用针线穿孔缝制,锁线后成书。

裸背装帧将书脊里面的锁线胶粘效果,毫无保留地呈现在读者面前。细密整齐的针脚上,覆盖着透明的乳胶,看似平凡却极其雅致,给作者和读者带来良好的视觉感受。

作为一本集美貌与才华于一身的电影书,显然,文字配图片更显丝滑!出版社从近200部电影中选取300多幅精美剧照,根据以下三条原则:

⊙ 图片与文字内容相匹配;

⊙ 图片构图的美学性与图书页面的搭配性;

⊙ 图片清晰,印刷效果好;

选了又选,挑了又挑,优中选优,最后书中只留下150多幅既珍贵又精美的电影图片。

本书双色印刷,黑色+专金色,专金色带给人一种流金岁月的感觉,很有电影感,80克微涂纸,手感舒适,薄厚适中。相比普通的轻型纸和胶版纸,微涂纸经过颜料涂布及压光的工艺,纸面均匀性及平滑度都得到极大改善和提高,纸张的托墨性也是效果极好的。

本书设计师,奇文云海,国内图书设计名家工作室,多次荣获国内外重要设计大奖。

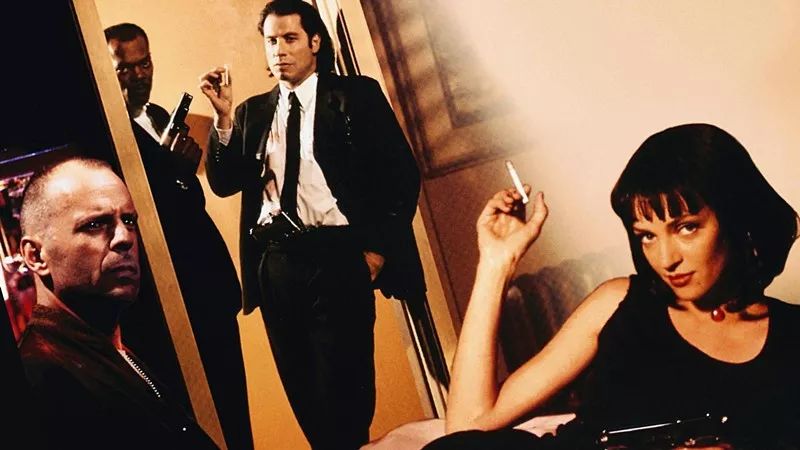

1995年10月,美国圣丹斯电影节正在北京举行影展。话说有一天,北京电影学院四个学生刚从电影院里看完电影出来,迎面就碰上了一个长相奇特的老外,那张鞋拔子脸让学生当中一女生脱口而出:“昆汀!”对方显然是听到了这句话,侧身而过的时候,他的表情让这女生更加确定她没认错人。

于是四个学生转头就去跟这个老外搭话,认出他的女生就是后来的新生代导演李虹。为了印证这段传闻的真实性,我专门打电话给李虹,没有想到她给我提供了更多有意思的细节。李虹说,那一天昆汀显然非常惊愕,他怎么都没想到在北京的街头会被人认出来。

以当时为原点,也就是半年多前,他才刚刚拿到人生中第一个奥斯卡最佳原创剧本奖 ;再半年多前,1994 年的 5 月,在第 47 届戛纳国际电影节上,他也才第一次拿到金棕榈奖。获奖的《低俗小说》也只是他的第二部作品,我的意思是他也才刚刚出名,即便走在美国的街头,都未必有人认出他来,这一定让昆汀的自我感觉陡然良好起来。李虹说,他们向昆汀解释自己是电影专业的学生,对他特别崇拜,并且约定带他去北京城走街串巷,那一天昆汀把自己住的酒店房间的电话号码都给了这些学生。几天后,李虹又跟昆汀联络,而且叫了一辆面的,把他运到了南城一个同学租的平房。

李虹想不到昆汀真的会跟他们走,在人生地不熟的国家,他居然敢把自己的性命交给一群陌生人。这昆汀有意思,1.9 米左右的大高个子,竟然硬是把自己横进了小面的里。到了目的地,门一打开,一屋子的穷学生正等着昆汀,其实没什么好东西招待他,就是包了点饺子,喝的也就是二锅头。但是大家兴致极高,昆汀也兴奋了,一边吃饭喝酒,一边胡吹乱侃,聊了整整一夜。为了解决语言问题,李虹他们还特地叫了几个留学生过来,可是具体聊了些什么,这么多年后她其实都忘了。

不过她记得两点 :第一,昆汀的酒量确实好,他喝起二锅头就跟喝白开水一样,喝了那么多酒,一点反应都没有 ;第二,昆汀忠告他们这群将要做电影的孩子们“故事为王!”

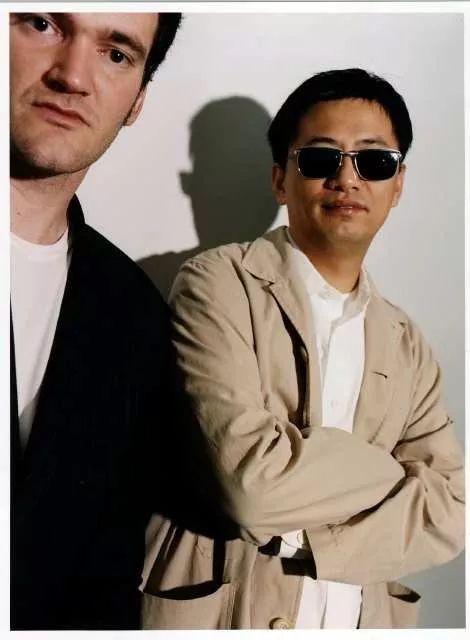

昆汀就是一个自来熟,没把自己当外人,自从被学生们认出之后,他就觉得在中国他应该受到明星般的待遇。据一起来北京的美国女导演阿利森 · 安德斯的回忆,说昆汀刻意保持跟他们这群人的距离。在中国的最后一晚,圣丹斯代表团去人民大会堂参加晚宴,昆汀忙着各种拉关系,和中国的组织者一起坐在了主桌上。

而其他美国导演只能尴尬地站在一旁,最后才被安排到了其他桌子上。看来昆汀对中国人民确实有感情,对中国的一切他都有兴趣,这份感情和兴趣,可能都源于他早年对中国电影的热爱。

2

出生于 1963 年的昆汀 · 塔伦蒂诺,四岁的时候父母就离婚了,他随母亲生活,母亲改嫁了一名作曲家。据说继父对艺术和电影的见解颇为独特,本身又是娱乐圈中人,所以他明白一个人的趣味对于艺术创作的重要性。

昆汀年幼的时候,继父就经常带他去看一些古怪的电影,试图让他理解电影中那些另类的文化,这一定为日后昆汀的趣味埋下了伏笔。1971 年,八岁的昆汀随着母亲和继父去了洛杉矶生活。在那儿,他认识了继父在娱乐圈中的一众朋友,那些叔叔阿姨的生活状态,小昆汀是看在眼里学在心里,所以从小学开始他就极不安分。有传言说他曾拿着一架廉价的照相机,试图拍摄学校里的霸凌事件,结果反倒被那些小混混揍了一顿。高中的时候,昆汀一心想成为一名伟大的方法派演员,毅然决然从所在高中退学,靠着继父的支持,来到当地的一家电影公司学习表演。

虽然终于开始了自己有兴趣的学习,但昆汀到哪儿都不是一盏省油的灯。在学习班上,他老以为自己是表演天才,常常对教自己表演的老师指手画脚,可他好像总能指出一些老师在表演时的失误,这让他渐渐变成了一个不受欢迎的人。在学习表演期间,昆汀居然还去了一家SQ电影院,当了一名引座员,就是在乌漆麻黑中,拿手电把观众带到座位上去的工作人员。

在SQ影院当引座员,可见他的口味确实不一般。1984 年,已经 21 岁的昆汀觉得在这家公司已经学不到新东西了,而且前途无望,似乎没有人愿意推荐他去演一部电影,于是他离开了这家公司,用省吃俭用攒下来的钱去了曼哈顿,此行的目的很明确,就是为了去全美影迷的圣地——Video Archives音像店做一名营业员。来这家店借录像带的,可都是一些极品的专业影迷,即所谓“迷影”。

昆汀看他们借些什么片子,他就跟着看什么,你看他多有脑子。在店里打工的日子里,昆汀就这样看了海量的录像带,而且还有工资拿,对他而言,没有比这再好的事了。也就是在这一段岁月中,昆汀看了大量的香港电影。他喜欢邵氏的功夫片,崇拜李小龙,对香港电影如数家珍,从吴宇森到王家卫都是他的“菜”。

第 67 届威尼斯电影节,昆汀是评委会主席,他和徐克一块儿为吴宇森颁发终身成就奖。他一上台就冲着吴宇森喊 :“我的挚爱啊!”昆汀拍《杀死比尔》,刘家辉饰演了强尼莫。刘家辉自己都纳闷,说从来没跟好莱坞合作过,很奇怪为什么昆汀要找他。你知道昆汀怎么说?他说,“我 20 多年前就看过您的电影,非常希望跟您合作”。两人在上海见了一面,当时刘家辉穿了一件唐装,昆汀一见到他就双手抱拳,用中文说了声 :“师傅!”

说起《杀死比尔》的拍摄,也真是有意思。原本影片中的日本场景是要到东京实景拍摄的,核算成本后,他们觉得去日本太贵,于是就在昆汀的提议下,全剧组来了北京。我到今天都没搞懂,北京怎么能替代东京呢?说来道去,还是昆汀的“中国情结”起了作用。好在大部分都是内景戏,他们就在北京电影制片厂(简称“北影厂”)的摄影棚里搭了景。片子的动作设计是由袁家班来担任的,昆汀瞄上袁和平可不是一两天的事了。

早在《杀死比尔》开拍的前一年,也就是 2001 年,昆汀就将袁和平执导的《少年黄飞鸿之铁马骝》介绍到了美国。这部片子是 1993 年的旧作,时隔八年,能够在美国发行放映,全靠昆汀在其中穿针引线。当初昆汀在接受美国媒体采访的时候,说袁和平是一个非常有才华的人,他想借这个片子在美国的放映,让大家更加了解袁和平,了解袁和平的事业。昆汀非常有脑子,一方面当然是他崇拜袁和平,也喜欢这部影片,更重要的却是为一年之后《杀死比尔》能与袁和平合作,做了一个极有情商的铺垫。

当初,昆汀本打算自己来出演白眉道人,他每天正儿八经地跟着武术教练练压腿练拳脚,还做了假胡子,定了妆。可能这个角色打剧本创作一开始就是昆汀为自己度身定制的,可见他是多么希望自己能够在电影中真的变成中国的武林高手!但后来肯定是没戏啊,虽然他利用了导演的特权,可真要动起手来,他那几下子,我估计连他自己都看不下去了,所以就去找了刘家辉。戏没演成,昆汀那一身肥肉倒是减了不少。

3

多年之后,很多中方的工作人员对那一段经历都有非常美好的回忆。中方的副导演张进战说,《杀死比尔》是他从影几十年来做得非常愉快的一次工作,完全在搞创作,而不是干体力活儿。

他说昆汀完完全全是在做一个导演,而不像很多其他的导演那样,把 70% 的精力用在了跟导演事务无关的杂事上面。更有中方工作人员回忆说,片厂的节奏极其放松,有的时候昆汀前一天晚上玩过头了,第二天到了片场,他就直接宣布自己状态不好,全组放假一天。张进战证实《杀死比尔》的拍摄完全是按照好莱坞的制度工作的,不加班,周末休息,所以原本计划在北京拍 21 天,最终被拖成了 76 天。显然,这种愉快的创作方式是要用金钱来打底的,这部影片计划成本是 3600 万美元,后来膨胀到了 5500万美元。昆汀仗着自己是米拉麦克斯公司的宠儿,花着影片的预算,好好在北京做了一回中国人。一年之后,他在接受《花花公子》杂志采访的时候表示,前一年在北京的生活实在是开心极了。他更把北京的夜生活夸上了天,他说北京至少有五条跟得克萨斯州(简称“得州”)奥斯汀第六大道一样的酒吧街。剧组常常是在周六狂欢一宿,礼拜天再睡上一个整天。他还绘声绘色地描述了自己第一次爬长城的经历,那真是一个通宵的狂欢,有烟花、有乐队,简直是棒极了。

2002 年夏天的北影厂成了昆汀呼朋唤友、迎来送往的宅邸,张艺谋、陈凯歌、冯小刚、姜文等一众中国的影界大腕儿纷纷去探班,跟昆汀一块儿把酒言欢。在北京拍戏期间,昆汀还买回了好几车的中国古董家具,外加一堆 DVD 影碟。郑洞天曾经写过一句话评价昆汀,他说恐怕没有哪个老外会像昆汀那样,如此地入乡随俗,他突然就明白了昆汀的电影何以那样各色。

4

《杀死比尔》被昆汀定性为一部对香港功夫片的致敬之作,因此他还在片头加入了邵氏公司的司标。应该说,比起对香港电影的尊重和热爱,昆汀要远远胜过我们许多本土的从业人员和影迷。有个法国电影人在 2011 年专门拍过一部纪录片,片名就叫《塔伦蒂诺 :香港电影的门徒》。在今天的国际影坛上,我想很难再找到一位像昆汀这样和中国交往密切、理解而且热爱中国电影、自身的创作又浸满了中国文化的外国导演了。

在他功成名就之后,昆汀依然不断助力中国电影走向海外。当年张艺谋的《英雄》被米拉麦克斯公司买断了北美的发行权,其中就有昆汀推介的功劳,他还力劝公司要一刀不剪地向北美观众呈现这部电影。王家卫的《重庆森林》也是昆汀帮忙在北美发行。