景泰蓝(Cloisonne),中国的著名特种金属工艺品之一,到明代景泰年间这种工艺技术制作达到了最巅峰,制作出的工艺品最为精美而著名,故后人称这种瓷器为“景泰蓝”。

景泰蓝正名“铜胎掐丝珐琅”,俗名“珐蓝”,又称“嵌珐琅”,是一种在铜质的胎型上,用柔软的扁铜丝,掐成各种花纹焊上,然后把珐琅质的色釉填充在花纹内烧制而成的瓷器器物 。因其在明朝景泰年间盛行,制作技艺比较成熟,使用的珐琅釉多以蓝色为主,故而得名“景泰蓝”。

明宣德年

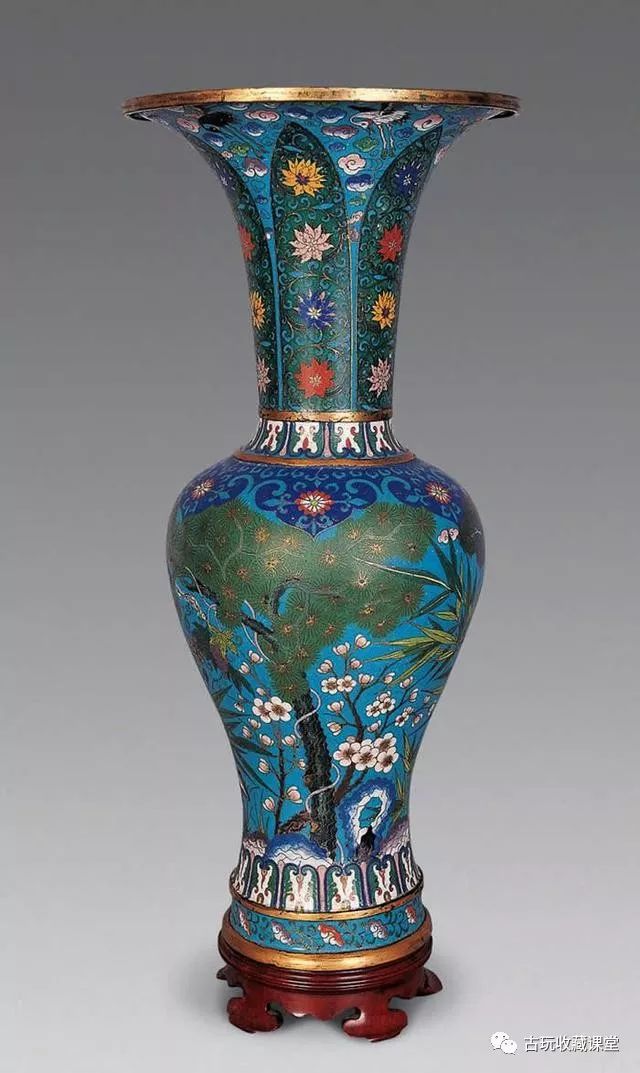

景泰蓝见于实物,以明宣德年间(1426年~1435年)为最多。这个时期,工艺的风格特点已经形成,接近成熟时期。品种有瓶、盘、碗、炉、圆盒、香熏等。后来出现了鼎之类的欣赏品。制作胎型的物质材料有金、铜两种。

纹样多为蕉叶、饕餮,狮戏球、西番莲和大明莲。釉色多为天蓝(淡蓝)、宝石蓝(青金石色)、浅绿(草绿)、深绿(菜玉绿)、红色(鸡血石色)、白色(车渠色)和黄色。故宫所藏宣德年间的番莲大碗,花形饱满、色调鲜艳、釉质坚实,是这一时期的代表作品。

清代发展

清代是掐丝珐琅工艺发展的又一期。由于社会的安定与经济的繁荣,皇宫养心殿设立御用工厂,称为“造办处"。康熙三十年(1691年)“造办处”的御用工匠多至几百人。康熙三十二年(1693年),设“作”来制造各种御用器物。

珐琅作也是其中之一。但这个时期的制作水平较之明朝无大发展。小到床上使用的帐钩,大到屏风,甚至高与楼齐的佛塔(故宫珍宝馆乾隆花园内,承德外八庙小布拉宫内的大殿都有陈设),以及日用品,桌椅、床榻、酒具、砚、匣、笔架、建筑装饰、宗教用品等等,无所不备。

新中国后

中华人民共和国成立后,景泰蓝艺人的文化水平和艺术修养有了很大的提高,尤其是20世纪60年代以后,专业技术人员的不断充实,有效地提高了从业队伍的综合素质。

景泰蓝行业认真继承和吸引了传统景泰蓝造型稳重丰富、图案饱满、色彩鲜明、丝工精细的长处,恢复了炉、鼎、壶、立体兽、蜡台,以及过去认为最美而又最难做的六瓣瓶、梅瓶、海棠瓶等传统产品的生产。

景泰蓝工艺的艺术特点可用形、纹、色、光四字来概括。

一件精美的景泰蓝器皿,首先要有良好的造型,这取决于制胎;还要有优美的装饰花纹,这决定于掐丝;华丽的色彩决定于蓝料的配制;辉煌的光泽完成于打磨和镀金。

所以,它是集美术、工艺、雕刻、镶嵌、玻璃熔炼、冶金等专业技术为一体,具有鲜明的民族风格和深刻文化内涵,也是最具北京特色的传统手工艺品之一。

观赏景泰蓝可以获得独特的精神享受。

景泰蓝把铜的延展性和釉的特点紧密结合,有的造型庄重大方,有的纤细、复杂高级。俗话说:远看造型近看花。花纹也有不同风格,花卉、图案都能用丝工严谨细腻地表达各种艺术造型。上釉也能按照造型花纹要求,随位赋彩。

2002年,在嘉德秋拍会上,一件“清乾隆掐丝珐琅开光御制诗句方壶”,成交价仅为55万元,而在2005年香港佳士得春拍上,这件物品成交价上升为190万元;不到三年时间,价格番了将近3.5倍。

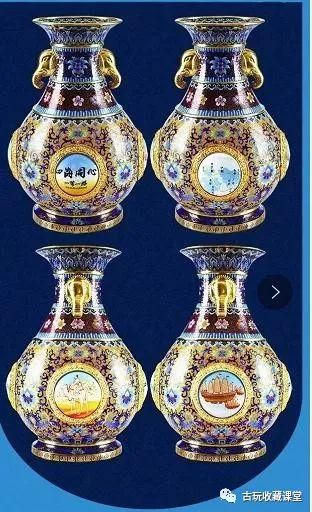

清乾隆掐丝珐琅开光御制诗句方壶

同年,一件“清乾隆掐丝珐琅莲花纹酥油茶盖罐”,在香港佳士得成交价高达1140.56万元,突破千万元,“景泰蓝”以其光彩夺目的姿态在市场上掀起了一股热潮。

清乾隆掐丝珐琅莲花纹酥油茶盖罐

2007年,法国佳士得秋拍一对《掐丝珐琅胡人像》以6529万人民币的高价再次刷新景泰蓝拍卖纪录;

掐丝珐琅胡人像

时隔几月,2008年中贸圣佳春拍上,《掐丝珐琅缠枝莲纹多穆斯壶》再次以9072万人民币打破新的纪录,景泰蓝价格愈加水涨船高。

掐丝珐琅缠枝莲纹多穆斯壶

在景泰蓝的拍卖中,价格最高的当属一对“清雍正御制掐丝珐琅双鹤香炉”,该品在2010年香港佳士得拍卖会上以1.295亿港元的成交,创下了掐丝珐琅艺术品的世界拍卖纪录。在景泰蓝史上乃至拍卖史上都是前无古人的作品。