“人类越是发展,对于商品中情感的需求、注入、交流要求越为强烈,这是一个非常清晰的需求。冷冰冰的,没有性情、人性和文化的产品是不会持久的,要对世界保持虔诚的态度。”谈起产品,说到大学生,宋卫平先生的语言体系强大、情感深邃,与他的精彩对话,我们分两期刊发,分享他那份矢志不渝的思想与品格。

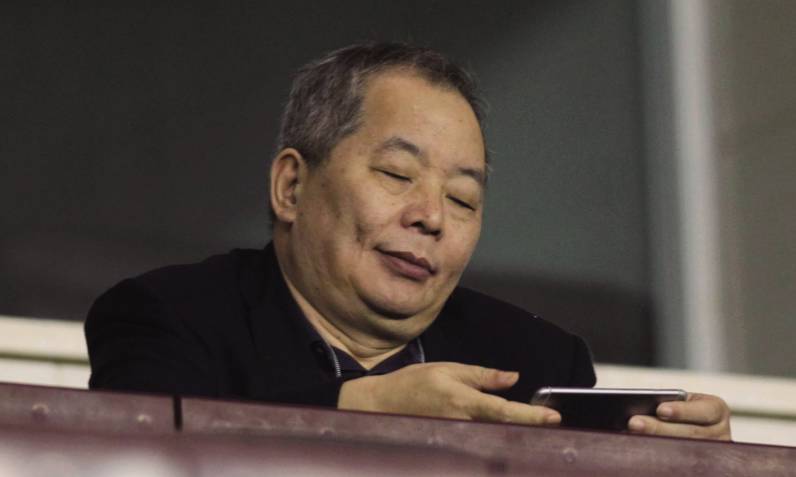

采访宋卫平是一次重新发现之旅。

采访之前,就知道他那些丰富的过往,粗线条以为已经是如烟的往事了。未料,“有表情、有身段、有美感、有艺术、有生命、”富于活碳、至情、有意的词汇,被他表达那些水泥钢筋的建筑物,你瞬间就会被感染、感动,“刚性原则,有情操作”闪进我们的脑海。

一旦提至产品,理性、思辨,都会从他那强大的语言体系里脱口而出,产品主义本色不改。他很不满行业存在的产品力差的现象,他会以激烈的方式表达强烈的反对,“粗制滥造的产品本来就应该被拒绝”。

第二层发现,他的同理心很敏感、强大。他认真地研究过大学生、低收入群体、外来务工者的住房问题,以及空置率的问题。我们后来得知,宋卫平在25岁时,思考过“人类将往何处去”的命题,知识分子的本色未改,“没有思考过这个问题,就不能算是知识分子。”他说。

第三层发现,宋卫平很真诚地爱护房地产这个行业。“在1/4的世纪里,有10倍左右的居住面积、居住质量和生活配套的提升,房地产行业取得的成就是决定性的。这样的成就在历朝历代都是难以想象的,世界上没有哪一个国家能在这么短的时间里解决几亿人的居住及改善难题。这是一个事实。”

从他纵横捭阖、带有哲学味儿的话语体系中可以看出,他对世界有过严肃、成体系的思考。

说到公司话题,经历过两次危机的宋卫平说,上千亿规模资产的公司发展到要依赖于中国金融系统时是非常容易出问题的,因为金融系统的资源主要是国有的,它们对于政策的敏感度比较高。所以像我们这样的民营企业适不适合做重资产、高负债率,这一直是一个问题。

中国房地产报:

1992年2月,南巡讲话后市场经济产生了化反,有梦想有理想的人越来越多地投身其中。在你的人生时间轨迹里,1992年有着怎样的意义?

宋卫平:

1992年邓小平南巡讲话基本确立了中国经济的方向,要走市场化道路,当时我在珠海,身处改革开放前沿,那种开放、激荡的氛围使我做了一些思考和改变。带着这种思维,回到浙江,在杭州开始创业。在中国房地产行业发展的这25年中,我们这一代人恰逢其时,参与了、经历了,也努力工作了,也有一些经验、教训和思考。

中国房地产报:

对于房地产行业的25年,你最深的感受是什么?

宋卫平:

一二线城市,地价涨了50倍到100倍,房价涨了20倍。

中国房地产报:

你怎么看待房地产行业25年这段大历史?

宋卫平:

首先,充分肯定自1992年以来中国城市建设和房地产行业取得的巨大成就,不管它有多少问题、有多少怨声载道,包括现在还有很多问题未解决,但它取得的成就是决定性的,给几亿人带来了居住的改变和城市生活的改善。

我们小的时候,通常和普遍的现象是一家五六口人蜗居在20~30平方米的房子里;那时走亲访友去上海、杭州时,城镇居民的住宅也是非常窘迫的状况,三代人同居一室的情况也很多。即便是公务员、领导的房子也才有40平方米或90平方米,正厅以上的领导才相对宽敞些。我参加工作后分配的房子建筑面积才50多平方米。这是向苏联学习的模式。

现在来看,城市人均居住面积从文革结束后(1986~1987年)的3.4平方米提高到现在的36平方米,提升了10倍;城镇居民家庭自有住房率为89.3%,基本实现了每户人家有一套房,每个人有一个房间;生活配套、教育配套、医疗配套齐全,城市状况在这20多年来取得了很大的改善。

在1/4的世纪里,有10倍左右的居住面积、居住质量和生活配套的提升,房地产行业取得的成就是决定性的。这样的成就在历朝历代都是难以想象的,世界上没有哪一个国家能在这么短的时间里解决几亿人的居住及改善难题;在城市化进程中,中国完成了其他国家需要100年才能完成的任务,所以必须非常清晰地肯定它的发展,这是一个事实。

中国房地产报:

在这些巨大的成就面前,还有哪些问题值得关注以及去解决?

宋卫平

:其实现在我们还需要关注大学生、低收入群体、外来务工者的住房问题以及空置率的问题。

我们每年有600万人考上大学,有600万人会从大学毕业,他们多是流动的人口,从各个乡村、乡镇、县级市等三四线城市、地级市流入到一二线城市、省会城市以及教育资源比较集中的城市,例如西安、武汉、北京、上海等城市。

他们毕业后通常会选择留在城市中,突然发现居住是一个问题,只能艰难勉强地去租房子住。租房子也不便宜,会占到他们工资收入的1/3以上。经过5年甚至10年的奋斗,如果他们成家要购买两房一厅的房子,在一二线城市会感觉到遥遥无期。

大学生是中国的未来,是现代科技、现代文化发展中的主体力量,但他们现在的居住问题还没有很好地得到解决。

还有一部分人是外来务工者、低收入者、蓝领工人等群体,他们大多来自农村,进入城市多年,主要租住在城中村、近郊区域,户均租住面积在15~18平方米,居住水平在经济型之下,连保障房都达不到,生活飘泊。

但这些人支撑着这个国家的日常运营与生活,承裁着中国经济生活中最重要的、最基础和最繁重的工作,劳动强度大、劳动条件比较差,同时也是一群职业尊严严重缺失的人,约有2亿~3亿人。他们的居住问题要如何解决;以及包括他们的未来怎么办,是回到农村养老还是在城市继续生活,他们的子女的教育、就业怎么办,他们的父母的养老又怎么办,以及这些目前没有得到保障的人群在40岁左右的时候能否得到一套两室一厅的房子?

中国房地产报:

这是一个有关宏旨的问题。

宋卫平:

涉及那么多人口,但社会对于这些人的住房问题的关注度很低,提供的住宅产品也是怀水车薪,以往的制度和住房结构体系中也没有做出合情合理的安排与保障。

还有一个严重的问题是空置率的问题。抽样调查结果估算,中国房屋空置率约在25%~30%。空置的房子一定要有,否则也无法形成租赁与二手房市场。但多少合适是需要我们去思考的。过高的空置率会造成社会资源的闲置与浪费,就变成了银行金库中的金条,变成了老百姓抵抗通胀、保值增值的手段以及保值品,没有发挥房子是用来居住的基本功能与属性。

当然,这种闲置对于老百姓来说也是无可奈何,由于通胀厉害,房价疯长,如果不把个人财富变成房子的话,个人资产就会贬值。这种情况怎么解决,也是一个问题。

中国房地产报:

为什么会特别关注这些阶层?

宋卫平:

一是“他们即我们”,很多人都会是大学生;如果我没有读大学也会成为这样的群体。由己及人,同理心,做事要利己利他。二是一个行业、一个国家是否有前途、有情怀,主要是看它对于底层、低收入群体的关注与理解。他们生活得不安宁、动荡,社会也会如此。

中国房地产报:

当初,为什么没有选择留在珠海或进入深圳,而是回到杭州?

宋卫平:

我是浙江人,从小到大(30岁之前)都是在浙江度过,对于这里的风土人情、文化有比较深入的理解与了解。房地产行业本身是一个复合产业,需要了解风土人情、社会状况、地域文化以及历史传承等。我对这里比较熟悉,尽管也在广东做过五六年,但还是处于人生地不熟阶段,还是有其特殊性。

而且杭州也是中国最好的城市之一,“上有天堂,下有苏杭”。对于华人、汉人而言,它不仅是杭州的“杭州”,浙江的“杭州”,它还是中国的“杭州”,乃至是全世界华人的“杭州”。江南忆,最忆的是杭州。

中国房地产报:

是什么原因促使你进入房地产行业?

宋卫平:

我是学历史的,对于学历史的人而言,几乎是科盲,没有理工科的底子,倘若去从事电子产品类的相关行业,或者其他理工科门类就会有问题。但房地产不一样,它是一个人文含量比较高的进入门槛相对容易的行业,于是就选择了这个行业。另外的一个原因是,房地产行业规模、资本含量、价值含量等比较高,企业的经营规模也比较容易做大,未来也会比较有前景。

中国房地产报:

在房地产行业发展的这20多年里,绿城始终是一面旗帜,你也被认为是地产界的“乔布斯”和“理想主义者”,在多次的调控下坚守着品质,在生意里加入了太多的情感、道义和责任因素,为什么要这样做,没想过要妥协过一次吗?

宋卫平:

这是每个人对于世界的认知不同。我们从小受到的教育和训练就是希望这个世界变得更美好,一个人的主体价值也主要是对于社会的贡献,是对于他人的帮助,就是所谓的利他。当然还有利己,它也有很多界面,如对金钱的积累,这也是日后做事情的基础。但不管怎么样,既然从事这个行业,对于这个行业相对比较完整的系统的认知是必须的。

这个认知是指,房子不仅是一个称呼,它还是一个建筑,是源于地表、天空之间的一个搭接,是文化符号系统,是有生命的。就像自然山川、河流一样,有它的美和存在的价值。因此,房子不管是拿来卖的还是住的,都要把它做好,在功能、品质以及审美方面做好它。好的房子可以生长几千年。

我们从开发第一栋房子开始,这个念想和思维体系就没有变化过,这是理所当然的事情。房子是什么?它与很多商品相近,但也有不同,我们研究发现,人类对于所有商品的品质和审美要求已经超过了对于功能的要求。人类越是发展,对于商品中情感的需求、注入、交流要求越为强烈,这是一个非常清晰的需求。冷冰冰的,没有性情、人性和文化的产品是不会持久的,所有产品都应该有它的精神和内含,这是理所当然的事情,要有性情、要有感知、要有体会,要对世界保持虔诚的态度。

中国房地产报:

外界认为这种对于产品品质的坚守曾经给你以及你的企业带来痛苦与冲击?特别是在房地产调控中,几次面临调整,几次危机给你带来的影响是什么?

宋卫平:

不不不,这种坚守给企业带来的100%都是好外,企业遇到的冲击与这些坚守没有关系。

25年来中国房地产行业取得了举世瞩目的成绩,在城市化进程中妥善地解决了几亿人居住的基本需求,这在中国历史上、世界历史上是没有过的。急速发展的过程中,即便是再聪明的人遇到这种状况都必然会探索,必然会犯错误。犯错误的过程、调整的过程以及预防今后犯错误的过程构成调控的原因。犯错误与调整的过程必然会带来行业的动荡,企业碰到的困难无非是因为受到政策急剧变化以及金融环境的影响。

绿城在2000年到2014年发展得相对比较激进,负债率比较高,导致企业承受动荡的能力受到一定限制。动荡比较大时,运营会变得十分艰难,当时我们的现金流受到市场的影响产生了比较大的波动。但不是因为产品上的坚守,粗制滥造本来就应该被拒绝,不可以粗制滥造。

在产品上,我们付出了很多心血和代价,实事求是地说那对企业是一件好事,不是负担。我们很早就确立了努力认真用心把房子做成一件作品、艺术品、文化产品的发展目标。当然,也很早就开始享受到坚持产品质量给企业所带来的好处,从2005年开始,在同样性价比的情况下我们的房子在市场上会有更好的价格和价值,认同高,卖得快。也使我们获得了这个行业中最好的产品生产者的口碑。

中国房地产报:

是什么导致了绿城的几次危机?

宋卫平:

绿城的成长发展是有其自身优势的,但因为环境不稳定,所以出现了问题。

房地产企业的资金来源主要是两个方面,一是金融机构融资,二是预售款,房地产企业依靠自身的利润是无法实现扩大再生产的,大部分企业从银行获得了大量融资,使用了杠杆。但杠杆也有断裂的时候,后来我们发现这个杠杆不坚固了。

实际上,上千亿规模资产的公司发展到要依赖于中国金融系统时是非常容易出问题的,因为金融系统的资源主要是国有的,它们对于政策的敏感度也比较高。所以像我们这样的民营企业适不适合做重资产、高负债率,一直是一个问题。如果金融政策是稳定的,企业高负债发展问题也不会很大。

在2011~2014年的调控中坚持下来后,我们发现根本看不到政策调控的头。我认为国家用行政手段、粗暴简单地地来面对市场是不合适的,是不可以的,简直可以用“苛政猛于虎”来形容。不懂行的人、不做深入思考的人,也是不能给中国老百姓的居住生活内容和品质做出一套比较好的行业政策来的。当然,对于高频次的政策调控,只有国企央企才能抵抗住,民企只有选择放弃。

中国房地产报:

所以在最后关头,选择了放弃与融创的合作,投向了中交集团?

宋卫平:

和融创合作是一个误会,本以为融创对业主的责任心能更清晰点,结果等到回过头来再看时,它们在这方面的表现是不好的。

这家企业有一个特点,未合作时表现得比较恭敬、谦卑;等到掌控局面时,又失去了对客户的底线,这是我不能容忍的,这是个误会。

后来下决心把企业股权转给央企,主要是因为不管它的杠杆倍数也好,坚强程度也好,都是我们的10倍。等到一个企业拥有成千上万名员工,它的产品关系到几十万人甚至上百万人时,其存在的价值就已经不只是自身了,还有更多,于是决定把大股东的位置卖给中交集团,这是一个最好的保障。

时值中国房地产报创刊25周年,将在北京隆重举行

“中国房地产界荣誉殿堂暨中国房地产报创刊25周年庆典活动”

。

活动内容包括专版报道、论坛演讲、项目推介、智库服务、汇编资料、视频节目及全媒体传播等等。此次活动还将评选出

“中国房地产界改革创新25年荣誉殿堂 ·典范项目、典范企业、荣誉人物”

。

期待您的关注和参与!

点击下图即可观看“共和国地产印迹”H5