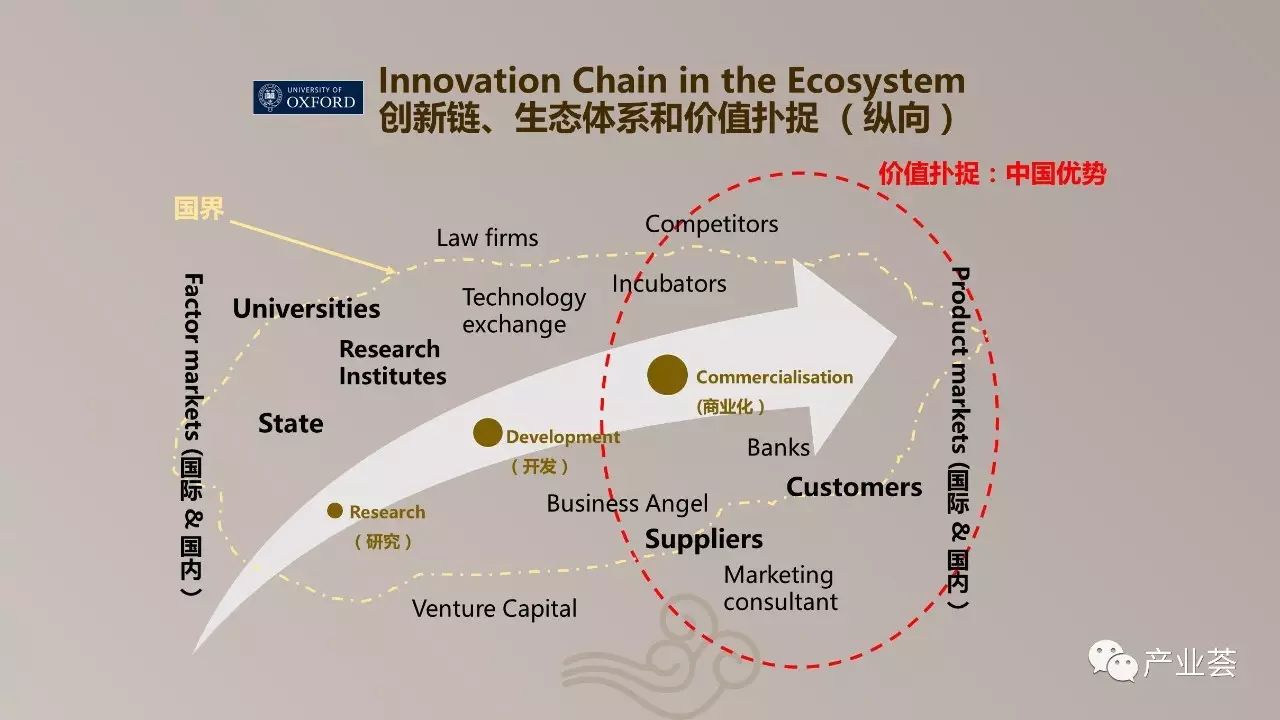

随着各级政府不遗余力地推动开放创新,中国已发展起了属于自己的国家开放创新体系。在这样的国家创新体系当中,企业的创新生态环境也变得越来越开放。从国内来看,从研究、开发到商业化的整个过程中,创新者(个人、机构、企业)在各个不同的时点根据需要可以和这个创新生态体系中的其他参与者进行合作与互动——几乎囊括了包括政府、大学和科研机构,市场上的供应商、用户,以及投资人、各种中介机构和科技服务平台等在内的所有主体。

从国际上看,中国的创新者们能够同时利用国际国内的要素、人才、资本,并同时面向国际、国内两个市场。

从大量的创新实践来看,中国本土企业的优势特别集中在创新链

的后一段——即“价值捕捉”这一环节,即基于已有的技术,通过适当改造,形成大规模的产业化生产能力。为此,

中国创新的未来升级之路特别需要把价值捕捉的优势逐步升级为“价值创造+价值捕捉”,即更多关注创新链的前端——研究和开发——这一阶段,在研发阶段就捕捉到有价值的方向,占住先机。

过去,无论是企业实践,还是政府政策,都高度重视国际技术转移和技术本地化的结合;未来,中国需要更多的自主创新和合作创新,特别是要在全球范围内利用和整合创新资源,与其他各国创新者们共创新技术、新产品、新模式,这样的机会本身也会越来越多。

基于我对中国创新进程的观察和对产业的研究,中国的开放国家创新体系有如下几个特点。

第一,中国创新的主体是多重的。

在中国不同的地区(如东部沿海与内陆地区之间)、不同的产业部门(如传统产业与新兴产业),创新的主体构成有所不同,民营企业、国有企业、外资企业所发挥的作用也有很大差异。这主要与各地区的发展历史、区域禀赋以及开放程度相关。比如,对外开放最早的珠三角地区因毗邻香港和东南亚,外资企业相对比较集中;而江浙地区因民营经济发达,私营企业比重较高;此外,重工业在东三省,国防工业在西南地区等等。在不同的地区,产业结构不同,创新主体也不同。浙江私营企业以轻工业为主;广东是早年外资带来的电子加工贸易形成的电子工业产业基础;东三省是资本密集的,国有企业有相对优势,表现则相对活跃,起带头作用。从更大的视角来看,在中国的创新体系中,既有华为、腾讯这样的民营企业作为“创新领军者”,也有在高铁、航天、电网等领域大型国有企业作为“创新骨干者”,还有在互联网、信息技术、以及新能源等领域一大批由海归创业和风险投资推动的“创新颠覆者”,更有像西门子、微软这样在中国建立研究院、实验室的“跨国创新者”。私营、外资企业都可以找到适合的发展空间与行业来推动中国创新。

创新是多主体的,多个主体各自在不同的行业、不同的地区,找到各自适合的生存空间。

第二,在创新的过程中,中国利用了两种资源——自主创新和外部资源,利用了两个市场——本土市场和全球市场。

这样的资源配置和整合利用过程,在创新的不同发展阶段,权重有所不同。在改革开放初期,中国更多的依赖外部技术引进,将技术引进与消化吸收的过程相结合。而到了2006年“自主创新”成为国家核心发展战略以后,自主创新的权重越来越大。值得一提的是,中国的自主创新并不排斥对外开放。近些年来,越来越频繁的国际合作、人才流动、跨境投融资逐步成为中国融入全球创新网络的重要形式。例如,资本的流动从单纯的引进外资转变为2000年后主动的“走出去”,寻求战略资源整合。由此可见,中国的创新过程是利用了两种资源、两个市场、两方面支持的开放过程。

第三,中国创新是动态演进的过程。

中国创新有明显的行业特征:高铁、航天、特高压都是资本密集型行业,互联网、信息技术、新能源是新兴产业,跨国公司的创新既涉及高科技产业,也不乏中低技术领域。在中国,创新的实现方式拥有多种渠道,这是一个动态演变的过程,不同的阶段有不同的组合。之前30年,中国创新是以技术转移为主导的这样的一个消化、吸收转移的过程;未来不仅会以自主创新为主,也会是一个技术创新和共同创造的过程——创新的资源要素组合在不断地演变和改进。此外,中国的创新者们既利用了国际和国内的资源、资本、人才,也利用了国际、国内两个市场。总的来说,中国创新是整合的、内外兼容的动态演化过程。

时至今天,新技术、新产业飞速发展,颠覆性创新不断涌现,不确定性越来越高,技术进步的方向越来越难以捕捉——

在这样的时代背景下,中国最优秀的创新型企业,又进一步演化成为两类群体。

第一类企业是以华为为代表的全球性企业。

目前,华为已经是全球运营、全球研发、全球合作的模式。通过全球16个研究院所、36个联合创新中心、300多个标准组织/产业联盟等,华为在全球范围内开展创新合作,完成了全球研发布局。华为海外公司员工本地化比例在中国海外投资公司里是最高的,也有不少本地员工进入了管理层。在全球合作方面,华为有一个持续了十几年的项目:创新研究项目(HIRP),形成了一个全球性的由几百个研发合作伙伴组成的合作网络。华为的全球布局,从生产、研发、合作、营销、技术服务等各个方面看已经完成。