作者简介:

[加]玛丽-伊芙·瑞妮,加拿大蒙特利尔大学助理教授

;臧雷振(编译),原北京大学政府管理学院博士研究生,现为东京大学法学政治学研究科特任研究员。

当代中国政治研究最有影响力的著作为什么没有对比较政治学产生显著影响?本

文通过对42份比较政治学课程教学大纲的定量分析指出:首先,由于有关中国学研究成果大多倾向于发表在区域研究刊物上,导致这些成果与其他学科领域相隔绝;其次,这些研究仅围绕以中国政治为唯一导向的话题展开,失去了广阔的比较视角的潜力;最后,西方比较政治学似乎已陷入所谓”民主棱镜“(democratic prism)之中,使得比较政治学研究在方法和概念层面存在既定框架,进而影响相关研究者,导致这一领域的学者难以适应有关中国崛起、发展及与之相伴的改变学科传统观念的争论,并限制了学者对比较政治学核心议题的理解。

1986年,通过分析美国学界中国研究的现状,李侃如在《政治科学和政治学》(Political Science and Politics)上撰文指出,中

国学研究对政治科学发展影响极小。多年以

后,对中国的研

究似乎依旧未对比较政治学

的核心议题产生影响。这一事实的确令人感

到惊讶,因为皮尔逊(P

aul Pierson)和斯考切

波(Theda Skockpol) (2002)都曾声称,比较

政治学目的之一就是为了在世界历史各个不

同时间点上处理那些重要并具有实质性意义

的政治问题。而过去30年中,中国经济及社

会内部经历了巨大变革,这种变革在国内与

国际上都具有显著的政治学意义。中国在迅

速崛起为一个经

济大国的同时不断增强的政治影响力也直接或间接作用于其他国家的国内及国际政策制定。然而,尽管中国发展对世界政治具有重要意义,但涉及此转型过程的学术探讨对比较政治学的核心议题的影响依然有限。为什么一些研究当代中国政治最具影响力的著作没有对比较政治学产生显著影响?更进一步的问题是,已经存在于学科之中的中国研究案例的“低曝光率”(low visibility)是如何影响我们对比较政治学的理解的

?

对当前中国研究的边缘化存在以下几种

解释。(1)大部分学者可能会强调比较政治

学研究领域的欧洲中心主义和20世纪50年

代后美国的世界霸权地位使得从中国研究中

得出的观点没有产生影响力。但这一假设只

有在这样的情形下才可能正确,即从重要性

上考虑,对拉丁美洲、非洲及前苏联国家的研

究均已沦落到比较政治学中的二流位置。

而通过下文中对42份比较政治学教学

这也表明,正如李侃如当初所言:区域研究并

非只能以“在学科上同其他相关学科中理论

进行交叉渗透”为代价。(2)源自西方列强

历史上地缘政治学的启发是区域研究而非中

国研究这一事实。按照这一路径我们可发

现,20世纪60-70年代,正是殖

民主义遗产

及西方社会热衷于关注前殖民地政治事务的

兴趣,使得基于拉丁美洲和非洲语境下的研

究得以逐步彰显。但上述这些论点并不能解

释如下问题:虽然中国在经济及政治上的崛

起导致了地缘政治动态发生变化,并且在比

较政治学和政治经济学研究领域中出现诸多

中国研究群体,但为什么中国作为-个实证研

究对象尚未在学科领域得到更多的关注?

(3)由于中国自身历史背景所导致的其在比

较政治学中的“低曝光率”,如在20世纪80年

代之前,中国国内的政治研究难以有效开展。

然而这些观点不能解释为什么对其他后发国

家——

譬如前苏联国家的研究所取得的成

果—

—已经为学科的发展作出了明显的贡献。

笔者认为,中国在比较政治学核心议题

讨论

中的缺位源自两个方面的阻碍:一是针

对国研究在方法及概念层面,在

面对新出现的实证材料与新出现的

困境时存

在若干障碍。此外,中国学在实证层面和分

析层面对中国政治研究的孤立表现为以下三

点。首先,中国学研究成果会优先选择在区作出贡献,质疑了现有的政体分类标准;还对身份认

域研究类

的期刊而非专业类学术刊物上发

表;其次,对中国政治的研究只会以中国政治

文献为唯一导向展开理

论探讨,导致的后果就是失去了提出涉及领域更为广阔且具有比较视角问题的机会;再次,从中国研究中产生的知识几乎不存在对具体个案进行概括的可能性的深层考量。与此同时,当前主流比较政治科学似乎陷入了“民主棱镜”之中,这削弱了比较政治研究者将政治学科中一些相应的核心议题与中国崛起所带来的现实变革相匹配的能力。

而通过下文对42分比较政治学教学大纲的计量分析,作者统计出将中国作为研究案例的大纲数量及有关中国的案例的出现的频率,以此为基础讨论了在比较政治学领域中中国研究的相对重要性。同时本文还论述中国学学者(China scholarship)的研究是如何导致了有关中国的议题被学界所孤立。最后探讨了比较政治学研究是如何陷入“民主棱镜”从而忽视了中国作为一个用以探讨新出现的比较政治学研究难题的现实案例的潜力。

为了了解中国研究相较于其他研究在比较政治学核心议题讨论中的重要程度,笔者随机从网上收集了42份2000-2010年美国各高校和文科学院这一学科的教学大纲。这些大纲通过谷歌搜索关键词,如比较政治学大纲、比较政治学课程教案(c

omparative politics syllabi and comparative politics course

outlines)等得到。对这些搜索到的大纲进行筛选的标准:第一,大纲必须来自2010年《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)大学排名中全美前50的大学或文理学院。第二,大纲必须尽可能地涵盖比较政治学学科的各个领域,不能仅涉及比较政治学的一两个分支。所以一些诸如名为“比较政治学:政党和政治制度”的课程大纲将自动从样本中剔除。经筛选后所得的42份大纲中,有16份是研究生层次,剩下26份则是本科生层次。第三,本门课程的讲师不学

由专门研究中国的学者担任。因为本文假定中国学学者编写的比较政治学教学大纲很可能偏重有关中国政治的文献,甚至可能会歪曲中国研究在比较政治学学科中的实际意义。

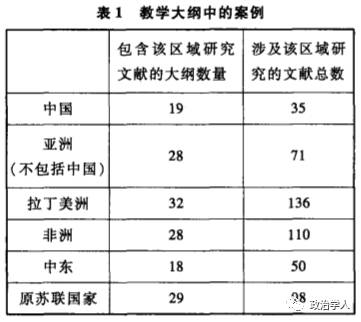

作为研究样本的42份教学大纲中,笔者

发现总共有35份源自中国学(China-

derived)研究文献散见于19份大纲之中。然

而,这些文献中的绝大多数仅出现在单一大

纲之中,这意味着对于究竟哪些文献是学科

主流的中国研究资料,学界缺乏共识。然而,

样本中有关拉美

、非洲和原苏联国家的研究

文献显然要比中国多。如在32份教学大

纲中出现了136份有关拉

美研究的资料,有

110份基于非洲案例的研究资料分布于28

份大纲中,89篇研究原苏联国家的文章则散

见于29份大纲之中。此外,即使对于更受国

际关系学者而非比较政治学学者青睐的中东

地区,比较政治学关于这一地区的研究成果

也多于中国,这点可以从本文的案例中看出,

在样本的18份教学大纲中共出现了50份关

于中东案例的研究资料。最后,还有71份

针对其他亚洲国家的研究资料出现在28份

大纲中(见表1)。

在所有的教学大纲中,有5份大纲为中

国研究单列了一个章节。此外,在大多数基

于地域分类来设计的教学大纲中不仅包括中

国学研究者著作,还包括由比较政治学学者

编辑或出版的比较政治学文献中有关中国研

究的阅读材料。在包含有关中国研究方面文献的19份大纲中,有2份大纲设专门章节用以介绍比较政治学文献中所涉及的中国研究资料,还有3份同时包含有比较研究者所撰写的中国研究文献和中国学家发表在匿名审稿刊物上的研究论文。此外,值得注意的是,35份以中国作为研究案例的文本之中,斯考切波所撰写的《国家与社会革命》出现了6次,摩尔(Barrington Moore)的《极权和民主的社会起源》出现了4次。因此,这35份将中国作为研究案例的文献中至少有10篇研究成果既不是出自中国学专家之手,也不是由在大历史背景下将中国视为用于研究的诸多案例之一的比较政治学研究者写就的。

不过,由于大部分教学大纲来自2000年之后的网络资料,笔者尚不确定本研究所覆盖的中国研究资料样本在广泛性上相较20世纪80年代或90年代早期的同类型研究是否有所提高

(见表2)。

基于本研究样本,似乎没有迹象表明自

2000年以来在比较政治学教学大纲的设计中

有关中国政治的研究日益受到关注。但相比

研究样本中2000-2005年教学大纲中仅含有

12份有关中国研究的资料的情况,样本中

2006-2010年的教学大纲中则出现了

关中国研究的文献。不过,这种数量差异更多

是由于这两个时期所筛选的教学大纲在数量

上的不均衡所造成,而不代表在后一时期内有

关中国研究的

资料在比较政治学中有实质性

域的国家在比较政治学研究领域的影响力比中国要

增加。所以与对世界上其他发展中国家所进

行的研究相比对中国的研究至今仍在建构比

较政治学的重要议题争论中扮演着配角。

比较政治学教学大纲中较少出现有关中

国研究的资料似乎并不意味着学界对除中国

以外的亚洲国家存在偏见。事实上

在23份没有包含中国研九资料的教学大纲

中,14份大纲包含有将其他亚洲国家作为案

例研究的文本。分析表明出现最多的是以韩

国和日本为个案研究发展型国家的文献。而

涉及抗争性政治研究的,诸如斯科特(James

C. Scott)的《弱者的武器》(1985)、《农民的

道义经济学》(1976),或者波普金(Samuel

Popkin)的《理性的小农》(1979),这些作品

大多以东南亚或是印度的种姓政治和民主作

为研究对象。若来自南亚、东南亚以及东

亚国家的案例巳经成功推动了比较政治学争

论的演进,那为什么对中国的研究尚没有对该学科带来重要的影响?

虽然几乎很少有学者曾尝试在比较视野下建构他们自己针对中国内政的分析框架,但以下列举的一些学者是例外,如蔡欣怡

(Kellee S. Tsai,2006)揭示中国制度弹性下

潜在的因果机制及其实现的过程,并强调“

非正式自适应性制度”在内生性制度变迁

中的作用。因此她在文本方面为新制度主义学说作出了重要的贡献,支持了诺斯(1990)

所提出的非正式制度能确保正式制度的有效

性(stickiness)和组织的稳定性的观点。更重

要的是,她成功地向人们揭示了非正式制度

除了能维持特定资本主义模式的稳定运行

外,也对确保政治体制的可持续性具有重要作用。类似的还有在试图对中国学学界的

第三代学者进行评价的过程中,杜林(Bruce

Gilley,2011)质疑在理解中国改革时期的政

治活动时用以替代国家中心视角的其他研究

路径的适当性。他认为,尽管经历了30多年

的改革,国家依然是对中国政治理解最为重

要的分析单位,并且质疑达尔(Robert A.

Dahl,1971)和亨廷顿(Samuel Huntington,1968)所提出的假设,即国家对资源控制权

的失去将导致对政治的控制能力的下降。此

外,蒙廷诺拉(Gabriella Montinola)、钱颖一和

温加斯特(Barry R. Weingast)在1995年出版

了《联邦主义的中国模式》,呼吁加强对特殊

联邦制特征的关注,反驳了维持中国经济增

长因素的传统观点。苏黛瑞(Dorothy

Solinger,1991)则在另一方面为比较政治学

研究作出了重

要的贡献。她的《从车床到织布机:比较视野下的中国工业政策,1979-1982》一书通过吸收奥尔森(Mancur Olson,1971)、斯考切波(1995)、卡赞斯坦(Peter Katzenstein,1978)等人的研究成果,挑战了关于政治模式传统语境的假设(Solinger,1991)。裴敏欣(MinxinPei, 2006a)则基于比不脑视角挑战了普沃斯基(Adam Przeworski)和利蒙吉(Fernando Limongi,1993)的现代化理论,认为在某些情况下,一国“持续的繁荣能转移对民主化的需求压力,而经济改革的迟缓会迫使领导者寻求对政治进进行改革”(Pei, 2006a)。傅礼门(Edward Friedman)和黄一庄(Joseph Wong)所撰写的《执政党与政治转型》提供了广泛的国别研究案例,试图分析单一执党一旦面临执政失败时可能导致的结果。

尽管存在着上述构建比较政治学语境下中国研究的努力,但中国学似乎已经被孤立于比较政治研究之外了,这一现象表现在三个方面。首先,中国学学者们更倾向

于在区域研究期刊而非专业类学术刊物上发表文章。在有关中国研究的期刊中他们优先考虑的是《中国季刊》(China Quarterly),《当代中国》(Journal of Contemporary China)、《中国研究》(China Journal)以及《近代中国》(Modern China)等。而在关于亚洲研究的期

刊中,他们则更倾向于选择在《亚洲研究》

(Asia Survey)以及《亚洲研究杂志》(Journal of Asia Studies)上发文。同时,这些学者也

倾向于将文章发表在中国学研究专题的学术

论文集中而非发表在基于特定理论对国家案

例进行比较研究的文集中。

而与之有所不同的是研究拉美与研究非洲的学者。在本文所选取的5位知名拉美研究者

中,有两位在专业类学术刊物及专题文集中

发表的文本数占到了他们所发表的全部文本数

的75%,还有两位则占60%-70%。而在本文

所选取的5位非洲研究者中,在其所发表论文

中最低也有47%是针对比较政治学领域的,最

高则达到93%。在剩下的三人中这一比重介

于64%到77%之间。很明显,从本文所引用的

数据来看,研究世界上其他地区的学者在专业

领域期刊上发表的文章还是多于中国学学者。

仅仅热衷于在区域研究领域发表论文这

一倾向可能已阻碍了中国研究在整个比较政

治学领域中的彰显。一方面,人们认为如果

不是基于特定的兴趣或理由,比较政治学学

者不大可能会去参阅有关中国研究或亚洲研究的期刊。相反,他们更可能会去参阅那

些发表在专业类学术刊物上的中国研究论文,或是那些出现在他们经常翻阅的学界主流期刊上的中国研究论文。另一方面,相较于专业

类学术刊物,在中国研究类刊物所刊发的文章中,虽然有追求对超越中国案例局限洞见的学术价值展开讨论的文章,但这一追求并不是学者们发表文章的重要动机。

其次,中国学学者更倾向于围绕以中国政治文献为唯一导向的理论探讨展开框架分析,而非围绕一些比较政治学的核心议题建构他们自己的文献综述与理论框架。如黄靖的《中国共产党政治中的派别之争》一书,作者为让自己书籍的潜在读者,即那些对中国领导人问题感兴趣的汉学家,能对这一问题有所了解,借鉴了关于这一问题已有的研究成果,例如黎安友(Andrew Nathan, 1973)、惠

策恩(William Whitson, 1973)和白鲁恂(Lucian Pye,1981)对这方面的研究。不过,如果这位作者能够在更广阔的视角下组织自己的论述框架,那么他的书可能会拥有更为广泛的受众。同样情形在杨大力(Dali Yang,2004)所编写的《重塑中国利维坦》书中也存在。在以更为广阔的改革为背景探讨市场与政府间关系的过程中,

他参考了谢淑丽(Susan Shirk

,1993)、戴慕珍(Jean Oi,

1992)等人的研究成果。但书中那些运用更

加宽广的比较政治学视角来观察商业利益、

民主及非民主国家间关系的单篇论文,或多

或少存在着理论缺陷以及进行更为深入研究

的可能性,而这正有待我们进一步探索。尽

管书中的研究主要围绕有关中国研究的学术

争论,但其中一部分研究还是吸收了比较研

究方法中的某些元素,如杨大力在书中比较

了中国与俄罗斯以及美国

在政府改革上的异

同。但比较研究方法并没有对该作者对实际

问题的解释产生效果,显然对比较方法的运

用仍只是该书进行研

究的次要目标。

此外,中国学学者在围绕此领域的学术议题建构自己理论框架的过程中,并不去构想新的研究课题,而这些课题有可能帮助弥补学科研究中的缺陷。同时,思维上的局限以及缺乏比较影响到汉学家对中国的理解。举例来说,布雷迪(Arme-Marie Brady,2008)在她

的著作中几乎没有深人探究中国政府宣传机构的运作同其

他国家在理论或概念层面的异同。如果该作者能够对此进行深入探究,相信她一定可以提出一些具有重要价值的比较政治学研究课题。同样,裴宜理 (Elizabeth Perry,2007)在著作中试图对中国的制度弹性(regime resilience)进行解释,但她得出的结论与中国转型过程中的现实之间既有相似点也有误解。

另外,戴慕珍(1999)试图回答是什么促

使中国地方官员在管理思路上追求在农村地区实现工业的快速增长。她同时认为中国的改革措施允

许致力于推动经济发展的官员巩

固而非弱化自身的行政权力。然而,这一问

题应当被置于针对国家主导型(State-led)发展模式这一更大课题中加以讨论,不仅如此,

她的研究也没有将中国作为实证案例用以同

其他新兴工业化国家(NICs)进行比较,更忽

视了这样做(对研究深化的)意义。

最后,我们还注意到,少数中国学学者源

自中国视角(China-derived)的认识中,几乎

忽略了从个案中抽象出普遍原理的可能性这

一深层次思考。这一现象在他们构建中国案

例研究与学科议题之间的联系时表现得尤为

明显。但也有一些例外,如以下这些学者为

理解中国问题而建构出一些独特的理论。戴

慕珍(1999)对中国的政府主

导型发展模式所具有的独特属性的探讨引起了学界的广泛关注,她提出的“地方性国家法团主义”概念在中国案例研究之外仍具有相当的普适性。而谢淑丽的《中国经济改拿中的政治逻辑》有力挑战了“在共产主义制度中负责政策制定的组织机构往往会受到忽视”这一假设。用仍只是该书进行研究的次要目标。此假设想当然地认为“制度性的规则与权力结构毫不相干”,但事实上,在中国,政策制定已经不是少数领导人之间的博弈,而“变成了一个涉及大量党与政府各部门的多元化决策过程”(Shirk,1993)。该书通过对错误观点的批判,得以发现学科研究中的概念及理论漏洞,同时揭示了错误观点是如何误导了

整个学界对中国决策制定过程的理解。这之后,还有学者以更广阔的视角研究中国政府制度弹性(Regime resilience)的成因。裴宜理(2007)认为,在中国,社会动员并不像在苏联等其他国家一样,成为一个导致社会不稳定的因素(亨廷顿,1991),因为社会动员在一段历史时期内一直是中国政治的重要组成部分。

此外,何汉理(Harry Harding, 1984 )认为,20世纪70年代有关中国的比较政治研究受到的最大阻碍之一便是中国例外论(China's exceptionalism)假设,该假设可见于专派伊(Pye,1981)所写的《中国政治的动力》以及泰维斯(Frederick Teiives,1979)的学术作品之中。在何汉理看来,这导致学界普遍假设中国的政治、文化与历史

都太过复杂,以致“只有那些终其一生专注于自己研究的人才能理解这些内容”(Harding,1984)。虽然何汉理的研究目的并不在于解释为什么大多数汉学家仍将有关中国的学术争论孤立于比较政治学界之外,但他的观点表明:汉学家仍然认为,在某种程度上,中国是一个难以进行比较的案例。然而,太多理由可认为这种假设会对研究产生误导,而且并没有证据显示中国的领导层确实认为中国所面临的社会与经济挑战是世界独一无二的。沈大伟(David Shambaugh, 2008)指出,通过评估亚洲、中东、拉美以及原苏联国家所面临的挑战,中共党内开始为自20世纪90年代起的党内改革创造环境。同样,布雷迪(Brady)不仅认为中共的领导层已从苏联的失败中吸取了经验教训并努力防止重蹈覆辙,还强调“中国的智库一直在研究非共产主义世界中政党的兴衰”(Brady, 2008)。中国领导人和学者所进行的这些研究和分析都是基于这一假设,即当代中国所面对的种种挑战与其他国家在政治发展过程的某些阶段所面对的挑战存在相似之处。既然如此,如果中国领导层认为中国未来关于内政的核心政策应当建立在与其他国家相比较所得出的共识之上,那么为什么中国学研究者中没有更多的人去涉及比较政治学?

不仅在研究中国政治的学者中存在自我封闭的倾向,而且比较政治学还对现实的变化缺乏适应性,难以为适应这种变化来调整自身的学科议题。这些变化包括由中国不同寻常且多层次的发展路径所造成的影响。本文认为,对这种适应性的缺乏源自大多数比较政治学研究中都存在的“民主棱镜"现象。

我们发现政治学主要期刊所登载的文章中,大部分文章主要关注那些民主或处于民主化进程中的社会,除此之外,也有的文章关注的问题与民主制度有关。例如,1998-2008年,《美国政治学评论》(

APSR

)所刊载的文章中专门研究民主制度相关问题的占72.1%(总共495篇文章中的357篇)。《美国政治学期刊》、《政治杂志》、《世界政治季刊》、《美国比较政治学》、《政治学与社会学》等刊物也存在相似的情形。

李侃如认为,在20世纪80年代及之前很长一段时间内,限制中国研究在比较政治学中影响力的原因之一便是政治科学中定量分析的倾向和学界难以获得来自农村的可信的统计数据(Lieberthal,1986)。然而,在最近的社会科学研究中,“

折中主义”(eclectic messy center)(Kohli, et al.,1995)已成为一种广泛用于比较政治学研究的理论模型,这使得学界将更多注意力投向对中国政治与社会的计量研究成为可能。但是,现实并非如此。比较政治学界所陷人的“民主棱镜”对专门从事中国研究的学者(China-focused scholarship)的影响体现在两个潜在层面上。

第一,在对现有的并在不断发展中的非民主国家进行研究的过程中,存在着大量可能由误解所产生的关于该政体中国家、政党一政府间关系以及政府一社会间关系的假设,这些假设将这些政体描述为在各方面都已僵化,而且,这些假设被很多比较政治学者认为是正确的。

第二,许多比较政治学家持有这样的观点,即认为有些学术讨论早已盖棺定论,所以就可以不去关注那些重要性存疑的概念及学术成果,而这些疑惑主要来源于对像中国这样一直保持发展的国家所进行的研究。

正是因为中国走了一条截然不同的发展道路,对其的偏见影响了其作为一个用于理论化检验与构建的区域研究实例所应认真对待的可能性,所以在整个比较政治研究界,对中国案例的重视受到了阻挠。这也极大反映了

这些比较政治学者对可比性或者说是什么才

能称为“比较”理解的偏见。对于中国学学

者而言,对中国的比较研究则意味着需通过

构建案例内(i

ntracase)历史与地域上的对比

以从内部研究中国,因此研究所得到的认识

仅局限于中国学学者内部进行交流。虽然案

例内的对比是我们进人中国研究领域的基础,

但我们不应因对它的重视而忽视将区域研究

理论同更为广泛的政治学相联系,因为这两者

不应互相排斥,而应携起手来共同发展。同

时,对中国的比较研究也应纳人比较政治学核心议题的讨论中,这样才能使中国成为学科中一个完整且有益于学术发展的研究案例。

由于“民主棱镜”的存在,大多数比较政治学研究者所设想的实证研究课题限制了他们对什么是可比性以及什么是值得比较的理解。所以,一些比较政治学的核心期刊会优先关注那些针对民主社会以及与民主有关的话题展开的研究,而很少关注像中国这样的国家的新近发展。要知道,划分民主与非民主国家的标准可能是伪造的,在将中国研究中的发现纳入更为广阔的制度转型的学术研究方面,政治学家们已失去了太多的机会。

文章来源:

《中国研究何以被边缘化——基于比较政治学的分析视角》,原载于《国外社会科学》2014年第1期,编辑时有删减。

微信编辑团队微信号:zzxrbjtd