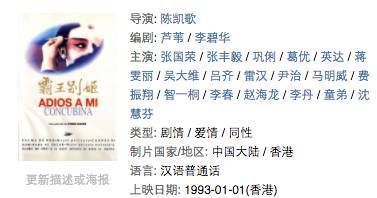

昨天,波叔在“一起Up”里看到当年哥哥张国荣在电影拍摄现场的一段视频,上传视频的小菠菜留了条简单点评——风华绝代!

非常到位的点评!

你们知道那是在哪部电影的片场吗?

《霸王别姬》!

你们说巧不巧,1993年,也就是24年前的今天,《霸王别姬》获得

戛纳电影节最佳电影金棕榈大奖

!

——波叔敲小黑板上课啦——

欧洲三大电影节:

法国戛纳电影节,最佳电影为金棕榈奖;

德国柏林电影节,最佳电影为金熊奖;

意大利威尼斯电影节,最佳电影为金狮奖;

三大电影节均以艺术性作为评判依据,三大电影节的奖项是衡量电影艺术价值的最重要标尺。

其中,以戛纳电影节的影响力最大,如果你看到一部电影获得过金棕榈奖,哪怕没听说过片名,也可以毫不犹豫地理解为当年全世界艺术价值最高的影片,硬着头皮看准没错。

获得过威尼斯金狮奖的华语电影有:1989年侯孝贤导演的《悲情城市》、1992年张艺谋导演的《秋菊打官司》、1994年蔡明亮导演的《爱情万岁》、1999年张艺谋导演的《一个都不能少》、2006年贾樟柯导演的《三峡好人》、2007年李安导演的《色戒》。

获得过柏林金熊奖的华语电影有:1988年张艺谋导演的《红高粱》、1993年谢飞导演的《香魂女》和李安导演的《喜宴》、1996年李安导演的《理智与情感》、2007年王全安导演的《图雅的婚事》、2014年刁亦男导演的《白日焰火》。

获得过戛纳金棕榈奖的华语电影只有一部——1993年陈凯歌导演的《霸王别姬》!

——讲课完毕收起小黑板——

1993年5月24日,《霸王别姬》拿下戛纳电影节金棕榈大奖,成为第一部获得这项世界电影界最高奖的中国电影。

制片人徐枫、导演陈凯歌、主演张国荣在戛纳电影节上

制片人徐枫、导演陈凯歌、主演张国荣在戛纳电影节上

还不止。

《霸王别姬》还获得了美国金球奖最佳外语片等十多项国际电影大奖,2005年入选《时代周刊》评出的“全球史上百部最佳电影”。

豆瓣电影榜第3位,评分9.5,好于99%爱情片。

《霸王别姬》是当之无愧的华语电影巅峰之作。

为什么就它这么牛掰?

套用这部电影里一句流传很广的经典台词——

不疯魔,不成活。

在一个电影人拍片机会很少的年代,最优秀的制片人挑到了最好的小说,找上了最好的导演,选出了最合适的演员,大家憋着一口气,拼了命拍出了一部优秀作品。

台前幕后,没有一个人不在

义无反顾

地玩命。

当时创作机会实在不多。

要知道,拍电影是非常烧钱的事,1990年代初,经济条件不如现在那么好,凑几百万拍电影是非常奢侈的事情。

所以当制片人出钱投资,把橄榄枝伸向陈凯歌导演的时候,谁都想好好把握这个机会。

看看这卡司:改编自

李碧华

的同名小说,

陈凯歌

执导,

李碧华

、

芦苇

担任编剧,

张国荣、

张丰毅、

巩俐、葛优

主演。

这卡司的选择,折腾了好几年。

选导演,折腾了两年半。

《霸王别姬》缘起戛纳。

出席1988年戛纳电影节的前4天,制片人徐枫买下了香港作家李碧华小说《霸王别姬》的电影版权。

当时陈凯歌带着他的作品《孩子王》来到戛纳。徐枫和几个朋友一起看了这部电影,其他朋友都边看边睡,就她看懂了,觉得这导演很有才华。

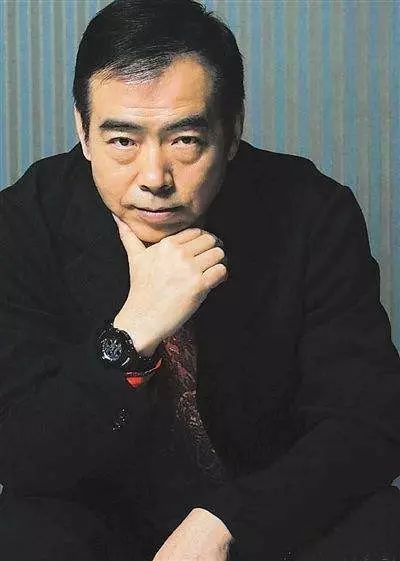

陈凯歌

陈凯歌

嗯,就他了。要拍《霸王别姬》,非陈凯歌不可。

给陈凯歌好的剧本、好的演员、好的班底,他一定能绽放出不一样的火花。这就是徐枫相信的。

我觉得《霸王别姬》这个小说,如果加上陈凯歌这样的导演,会有一个意想不到的效果出来。这是一个直觉来的,很难形容,很难说为什么。

如果陈凯歌拍李碧华的小说,再由张国荣来演,再加上巩俐来演菊仙,我觉得是他们这个碰撞力,这个花火会像烟花一样灿烂。很难形容这种感觉。

作为中国第五代导演的代表人物之一,陈凯歌1982年从北京电影学院毕业,在校园里系统地学习过专业的电影知识。

出身于电影世家的陈凯歌,从小爱看书,接触过不少中国的美学观;在大学又接触了西方的美学观,两种迥然不同的美学,成了陈凯歌走上电影之路的积淀。

他亲身经历过从文革浩劫到改革开放的转变,过程中的巨大反差已经融入他的骨子里。

他拍电影理念之一,也是希望能够通过人,来反映历史。

我们认为陈凯歌是一位充满人文精神的艺术家。他是从自我反思到历史反思,从灵魂深处发出呼喊:人之为人,绝不可以成为他人的工具。

可以说,人文精神的理想追求,已经成为流贯于陈凯歌艺术生命中的血脉。

陈凯歌想描写的,正是这种人性。所以张国荣对他的第一印象,就是这个导演很有才华。

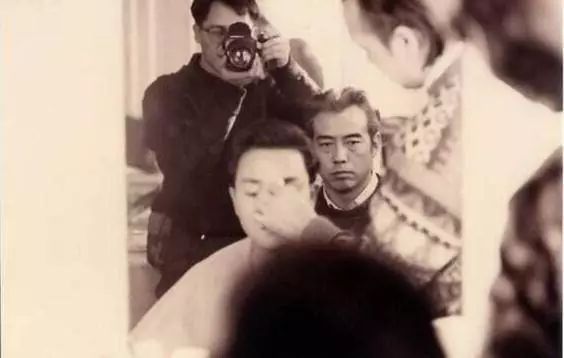

陈凯歌在片场

陈凯歌在片场

但是,当时徐枫刚找到他的时候,他还是犹豫了。因为初看剧本,他觉得这就是本低俗小说。

陈凯歌,说他拍电影行,但自己挑题材,眼光比较弱。

他当时不看好这片子,觉得论商业,谁会对民国一帮唱戏的感兴趣,绝对不合格;论艺术,小说的人物和时代非常复杂,以自己当时的见识,怕处理不好。

何况,他手上还有一部《边走边唱》才刚启动。

没问题,那就等,慢慢磨。

徐枫竟然真的花了两年半时间,等陈凯歌拍完手上的电影之后,再和他聊了200多个小时,陈凯歌最终答应了。

当时陈凯歌的处女作《黄土地》已经拍完8年了,这8年来的积淀,让他对人性、历史、民族这些宏大的话题,有了更深的看法。

他觉得,时候到了,自己可以搞定《霸王别姬》的故事了。

但是,剧本必须得改。陈凯歌希望能通过男主京剧艺人的人生经历,来展示京剧的博大精深,同时思考对传统文化的传承发展问题。

于是,他亲自找到芦苇,和原著作者李碧华一起修改剧本。我们在电影中看到的主角们在文革中被批斗的戏份,就是他们一起加进去的。

选角色,又折腾了一年多。

从选角之初,陈凯歌、徐枫、李碧华三个人就争执不下。

最折腾的角色,当属主角

程蝶衣

。

原著小说作者兼编剧之一的李碧华,从一开始就已经认定,张国荣是程蝶衣的不二人选。

甚至在谈版权时,李碧华就威胁过,程蝶衣如果不是张国荣来演,那就说什么都不卖。

李碧华非常低调,和张国荣的这张合影是很稀罕能看到她的一张照片

李碧华非常低调,和张国荣的这张合影是很稀罕能看到她的一张照片

因为这小说,就是按照张国荣的形象气质来塑造程蝶衣的呀。

原型就在眼前,不让张国荣拍,这不瞎搞嘛?

选角这事儿,本来就不归编剧管。但故事是作家的亲儿子,你说有没有发言权?

徐枫也赞同李碧华,她也在心中认定,程蝶衣就得张国荣来演。

但是陈凯歌不愿意贸贸然下决定。

当时大陆跟港台、外国的交流都不深,陈凯歌不太认识港台和外国的演员,他也不认识张国荣。

陈凯歌熟悉的是内地演员,他的人选之一,是蔡国庆。

但蔡国庆不敢演。那些年,他经常被骂“奶油小生”,被骂怕了,他担心,再接这种偏女性的角色,又会被批太甜、太奶油,于是只好拒绝。

不合适,就再找。

这时候,杀出了

尊龙

。

尊龙很想拍这部电影,而且长得也很俊俏,所以他托了很多人来跟徐枫谈。波叔之前也写过尊龙主演的

《蝴蝶君》

,男人的妖媚,也是入骨的。

尊龙《蝴蝶君》造型

尊龙《蝴蝶君》造型

可是,徐枫第一次近距离和尊龙见面,才发现尊龙的线条比较硬,虞姬是柔美的,不合适。

而且,尊龙提出的要求太苛刻,比如拍片时要把宠物狗空运过来,徐枫和陈凯歌受不了。

陈凯歌看了张国荣在《号外》以青衣造型拍摄的一辑照片,也看了他之前演过的《胭脂扣》等几部电影,可还不放心,亲自去了一趟香港,跟他面谈。

见了几次之后,陈凯歌才最终认定了张国荣。

这个人有一种卓尔不群的感觉,一点都不谄媚,很自然,很真实,和这行里绝大多数人完全区别开来,

何况那时在我感觉香港是花花世界,那么喧嚣热闹里保持干净,一定是比单纯环境下的干净可贵很多

。

张国荣与陈凯歌

张国荣与陈凯歌

兜兜转转之后,选角这事儿,还是回到了原点——

程蝶衣就由张国荣来演!

事实证明,这是《霸王别姬》剧组最正确的一个选择。

选角,得盯着;拍摄现场,陈凯歌自然更要盯得紧紧的。

每场戏开拍之前,陈凯歌都先把演员们聚在一起,开会讲戏,讲明白谁谁谁要怎么演,接着彩排一次,再开机。

我每场戏开拍之前,总是跟他们讨论很久,我要求他们领悟之后,细细咀嚼一段时间,然后进入表演。

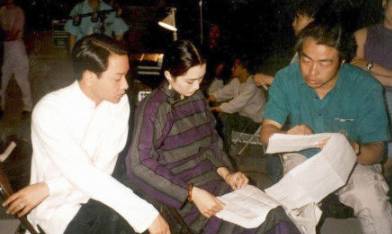

陈凯歌在片场给巩俐、张国荣说戏

陈凯歌在片场给巩俐、张国荣说戏

彩排不过,你就别想开机。一发现问题,就立马停下来,指导调整,动作的角度、说话的语气、眼神的把握,都得调整调整再调整。

开机之后,陈凯歌的目光就没有离开过监视器。每一帧,每一个镜头,都要完美。

每一天在片场,陈凯歌都是最紧张兮兮的那一个。

不行,那就重拍;再不行,再重拍。即使耗费很多胶卷,也要拍出到最佳状态。

有时候演员在那状态里,用不着另起炉灶,还可以再演一次,那就重复一次,可能会更丰富、更精细一些。

每一场戏,60分,不够,必须要做到100分。

创作往往有两种状态,一种是在没有生命的木头上精雕细刻,弄出一件漂亮的艺术摆设来;

另一种是种一棵树,让这棵活生生的树木长大。我是后一种。我看到一棵好树苗,想种好它。

要种好一棵好树苗,光有勤劳负责的种树人不够,还得有阳光雨露。

好的演员,就是最好的阳光雨露。

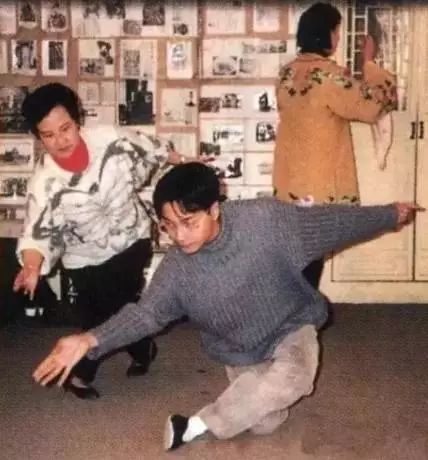

扛把子的张国荣,化妆时也在念台词——

大冷天穿着个薄外套,到哪儿都在练习角色的动作姿势——

一点也没有大牌明星的架子和高高在上的姿态,完全就是梨园名角的范儿。

没有任何京剧功底的张国荣提前半年,助理也没带,就一个人来到北京,开始学普通话、学京剧、看史料。

一招一式,都实打实做到足。

只有扎实的功底,才能有最完美的效果。

所有我们在电影中看到的转圈、下腰、卧鱼等高难度动作,张国荣都是亲自上阵,准备好的两个替身,一直没有派上用场。

从最初来到北京,到电影拍摄完毕,整整差不多一年时间,张国荣没有回过香港。即使没有他的戏份,他依然呆在片场,琢磨下一段戏该怎么拍。

就连剧组吃饭聚会,他也不参加,原因很简单——

不想分心。

对张国荣,陈凯歌非常放心。

片场上张国荣也没有任何生活上的额外要求,偶尔为之的是,如果收工较早,又是春和景明的时候,他就说咱们去喝杯咖啡吧。

但之后我再问要不要一起吃饭啊,他肯定说吃饭就算了,我还得准备明天的戏,也就各自回家了。旁的嘈杂场面事儿一概没有。

戏里的程蝶衣,人戏不分;戏外的张国荣,同样也是演到忘我。

都记得那场程蝶衣烟瘾发作的戏吧?程蝶衣犯烟瘾,大发脾气,拼命在砸镜子,玻璃渣子四处飞溅。

陈凯歌喊停时,张国荣依然流泪不止。

我劝不住也急,说你还真是哀哀如丧考妣啊,人戏不分,不仅有程蝶衣,但张国荣也做到头了。

看,这才是真正的入戏。

扮演段小楼的张丰毅同样玩命。

他还主动“找打”。

别的演员挨打屁股,就找替身上。他被打屁股,不用替身,还特意脱了裤子,光着屁股,心甘情愿被打。

这个打,不是借位,而是真的一大板一大板地抽下去,这表情,全都是真实的。

打完了,下来之后敷上药膏,继续拍戏。

没想到老成持重的沙瑞金书记还有这一面吧?

连戏班小演员也是一样,真打。

一边打一边哭着喊台词:我再也不跑了,再也不跑了。

导演喊停之后,还在喊,还在哭,真打疼了。

还有巩俐。

她在电影里扮演老北京的妓女菊仙,有一场戏需要她从2米多的高台跳下来,跳下来之后还得说台词。

巩俐恐高啊,用她的话说,跳下来估计台词都忘光了。

但是没办法,那段戏必须亲自上阵,灌下半瓶红酒,最后还是鼓起胆子——跳。

跳完之后,一句不漏地说出了台词。

看花絮,巩俐当时高兴得就像个孩子一样,还和陈凯歌喝了一杯庆祝。

这部电影,从春意料峭的2月下旬开始,一直拍到热气炎炎的7月中旬。

7月的北京已经热得地板都在冒热气。有一场在火堆前进行批斗的戏,就是在这种天气拍的。

当时的气温是33℃,摄影机拍的火苗已经看不到颜色,张国荣、张丰毅、巩俐脸上的妆容,也融得乱七八糟。

那场戏充满凌辱、出卖和背叛,演员的情感都激荡不已,整整折腾一天,他们仨也演了一天,没人中途离场。

幕后也疯狂。

光是剧本的改编,就前前后后花了差不多一年时间,李碧华和另外一名编剧芦苇同时改。

芦苇(没错,他也是在戛纳大放异彩的另一部中国电影《活着》的编剧)谈到剧本写作,只信偶像黑泽明的一句话:

剧本不是拿手写出来的,而是拿脚写出来的。

写《霸王别姬》剧本时,他就是用脚走出来的。他要求自己,必须得成为京剧内行,至少是半个内行,绝不能出常识性的错误。

《霸王别姬》涉及到中国传统文化,懂就是懂不懂就是不懂,如果你是半瓶子,你只好开始深入调查。老一代的文学家就有这个传统,对自己写的东西就需熟悉。这是起码的要求。

芦苇

接了任务之后,他干脆住到北影厂里面,开始做前期调查。借书、买书、看书、看京剧、泡戏曲家协会,请人家吃饭,让人家帮忙把老的一些稀见书拿出来给自己做研究。

然后,丢掉一切通讯工具,开始像演员一样,进入角色,拼命写。

他一共写了99场戏的剧本,只拿掉了两场,这也是芦苇写过的所有剧本中,唯一一个完全按照剧本拍的。

即使开机之后,发现小的问题,依旧追着陈凯歌,两个人一起商量,继续改。