------据说搞村镇的都关注了我们------

中国城市化经历了三十年的快速发展,中心城市依托综合服务功能和在区域经济体系中的主导地位,不断吸引周边要素向其集聚,逐渐壮大,成长为区域中的大都市。位于大都市边缘地带的郊区,依托自身低廉的土地和优越的区位条件,成为现阶段城乡发展中最具活力的区域,各类建设活动频繁,功能更替活跃,是城乡统筹发展过程中表现最为复杂、最富变化的区域。这类区域称之为大都市边缘区,又称之为城乡结合部、都市蔓延区、城乡边缘区。对都市边缘区的研究最早可以追溯到19世纪的城市形态学研究。上个世纪初期,德国地理学家伯特·路易通过对柏林城市区域空间结构的研究,首次提出了

“

都市(城市)边缘区

”

的概念。而后,勒德弗尔德针对城乡的空间关系,提出了

“

城乡结合体

”

的概念。R·

E

·迪肯森基于对伯吉斯的同心圆模型的研究,提出了都市(城市)区域结构由内到外逐步分为中央地区、中间地区和外围边缘地带三类。

作为大都市边缘区的小城镇由于其特殊的区位条件,形成了相对特殊的空间和经济特征。例如,部分名义上作为大都市的

“

卫星镇

”

和

“

卫星城

”

,其实本质上只是依托自身相对低廉的土地价格,承担了都市工业、物流等对中心城区的公共服务依赖度相对较低的功能,部分城镇依托大都市的城市建设,开发一定规模的房地产。

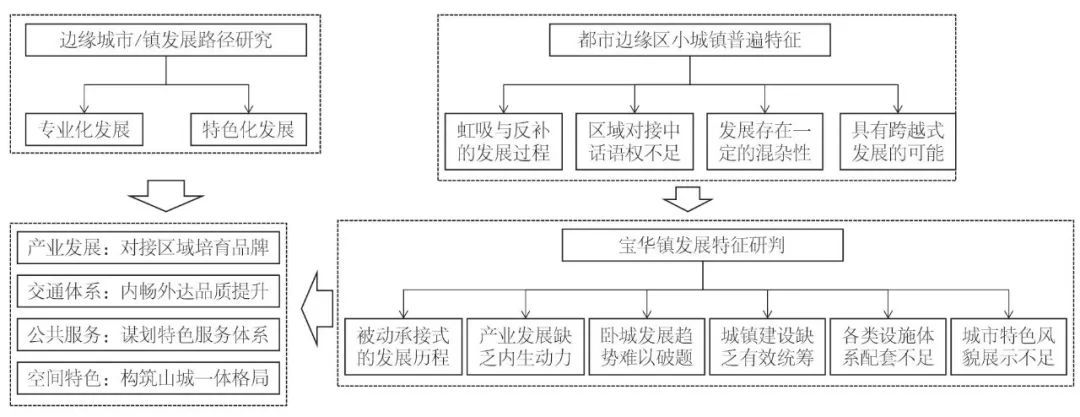

基于问题导向,本文率先梳理大都市边缘区小城镇发展特征,深入剖析宝华镇现状发展问题,结合对新时代边缘城市/镇发展路径的理论探索,分别从产业、交通、服务和空间特色等方面提出宝华镇特色化发展路径(图

1

)。

图1 研究技术框架图

在区域一体化的发展视角下,大都市边缘区的小城镇在城乡建设和产业经济发展中往往呈现出以下几点特征。

增长极理论提出区域经济的

“

增长并非出现在所有地方,而是以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上,这些增长点或增长极通过不同的渠道向外扩散,对整个经济产生不同的最终影响

”

。增长极的出现,会导致各种生产要素向其集中。从区域视角来看,大都市就是一个地区中的重要增长极,其出现后,需要不断壮大自身,通过基础设施的衔接,不断吸引周边地区的社会、经济、人口要素向其集中集聚,出现

“

虹吸

”

效应。作为边缘地区的小城镇是区域经济发展格局中的

“

底端

”

,在区域一体化发展初期阶段,必然收到大都市的

“

虹吸

”

影响,出现

“

灯下黑

”

的现象。当中心城市发展到一定阶段,城市功能需要更替或者城市建成空间拓展到边缘地区,则出现了中心城市的

“

反补

”

现象,小城镇面临着较大的发展机遇,通常能够实现跨越式的赶超。

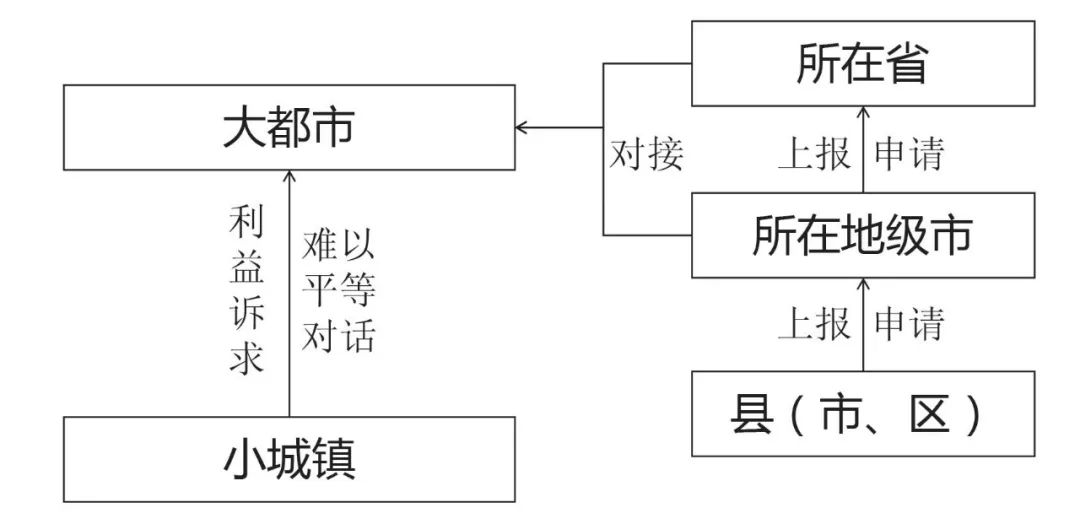

小城镇也就是建制镇,在中国行政体系中是指

“

县、县级市或市辖区以下的行政区划基层单位

”

,而大都市通常是地级市或副省级城市,甚至是省级市。在区域一体化发展进程中,小城镇难以与大都市行政管理体系形成平等对话,其需要向所在的县(市、区)、地级市层层上报,委托市级甚至是所在省级行政单元与中心城市进行对话,争取发展利益。因话语权的不对等,在区域一体化进程中,小城镇的发展诉求通常被忽略,或者并没有放到同等的地位中,这也导致其难以主动融入区域一体化格局,只能被动承接大都市功能转移(图2)。

图2 小城镇利益诉求示意图

大都市边缘区属于城市、乡村及外来要素共同构成的一个相对复杂的环境,其混杂性的特征相对显著,具体表现为人口的混杂、经济的混杂和空间景观的混杂等方面。大都市边缘区往往是由本地户籍人员、大都市来此居住人员和外来务工人员等组成,人员构成相对复杂,流动性较大。经济的混杂性主要表现为该区域内小城镇的经济成分主要由都市区转移而来的产业经济、自身发展起来的产业经济、依托便利的交通区位吸引的外来经济等组成。边缘区小城镇的空间景观特征是典型的城乡混合的景观,在城市开发建设区域内各种市政、交通基础设施相对齐全,建筑风貌表现为城市的特色风貌;原有城镇区仍表现为传统小城镇的特色,建筑风貌和基础设施条件相对落后;在外围地区则是传统的农村景观或半城市景观风貌。

随着大都市的快速发展,中心城区集聚大量的人口、产业和各种要素,出现了诸如交通拥堵、居住空间不足、生态环境恶化、就业困难、房价居高不下等负外部性,致使部分对中心城区的依赖度相对较低的产业要素逐步向外围生态环境较好、土地资源相对低廉的地区转移。大都市边缘区的小城镇由于其独特的交通区位、生态环境、土地价格及政策优惠等,逐步吸引大都市的部分人口和产业要素来此集聚,一旦形成规模效应则能够带动小城镇发展实现跨越式的提升。因此,大都市边缘区的小城镇在未来发展过程中的潜力相对高于区域中一般小城镇。

南京都市圈地处我国东部长三角城市群和中部皖江城市带的接合部,地域覆盖江苏和安徽两省的南京、镇江、扬州、淮安、芜湖、马鞍山、滁州、宣城等八市,土地面积约6.29万平方公里,是我国为数不多的跨省级行政区的区域经济发展单元。笔者基于对南京都市圈外围主要小城镇特色资源和发展条件的研究,选取宝华镇作为本次研究对象,对研究大都市边缘区跨行政单元的小城镇发展规律和问题具有一定的借鉴意义(图

3

)。

图3 宝华镇区位分析图

宝华镇隶属于江苏省句容市,位于市域的西北部,秀美的秦淮水发源于此。其地处南京都市区核心圈层,西接南京仙林副城,北邻南京龙潭新城,东与句容下蜀镇接壤,南联句容经济开发区,是沪宁城际交通和宁镇扬一体化交通带上的节点之一,是镇江和句容对接南京的

“

桥头堡

”

。佛教律宗第一名寺和第一名山

——

隆昌寺和宝华山位于境内,文化资源丰富。全镇位于宁镇山脉核心区,镇域內山清水秀,有宝华山、射乌山、团山、九华山、青龙山等山体,自然景观优美。

宝华镇是典型的大都市边缘区的小城镇,在改革开放以来的近40年,尤其是

2005

年以来的十多年发展中,全镇社会经济与城镇建设取得了较大成就的同时,也出现了一系列的问题。

纵观小镇改革开放以来产业发展的历程,宝华镇的发展离不开南京市的辐射带动,一直是被动承接其各类功能转移或为其配套支撑,主要分为以下三个发展阶段。

a.改革开放以来到上个世纪90年代:沿路建厂阶段

上个世纪80年代前后,随着汤龙公路的建设和苏南乡镇企业的起步,宝华开始沿着汤龙路两侧零散的建设部分工业企业。该阶段属于城镇工业起步阶段,工业门类较为低端,产业效益不高,产业门类相对零散。

b.上世纪90年代以后:依路建园阶段

随着G312国道的建成通车,宝华镇开始启动城镇工业园区建设,先后投入

1

亿多元实施

“

五通一平

”

,形成了以电子、机械等为主的工业园区。但这一阶段的工业企业效益不高,基本是依托汤龙路和G312国道承接南京龙潭、汤山等地区转移而来的各类产业。

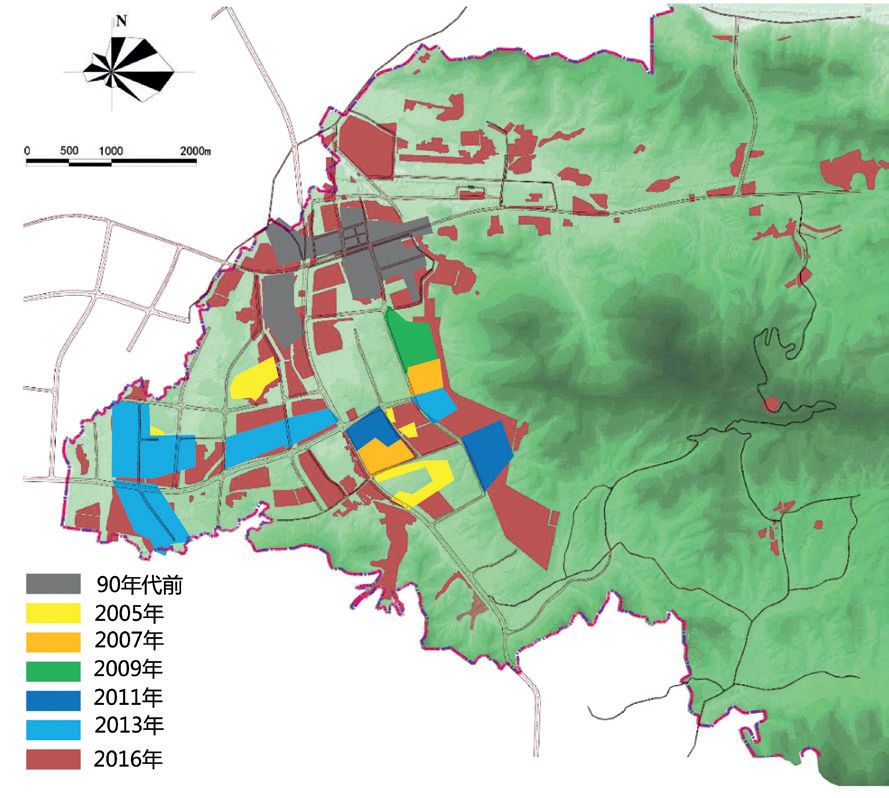

c.进入

21

世纪以来:背山沿路建城阶段

新世纪以来,随着南京市着力建设大学城战略的实施,宝华迎来了新一轮的发展机遇。临近仙林大学城的区位优势加上良好的自然生态景观吸引了一大批较有实力的开发商,沿仙林东路和宝华山西侧发展房地产业。此外,随着南京市对城市内部物流企业的整治和地价的极差效益,沿G312国道集聚了一批中小物流企业和市场。城镇的总体框架因此拉开,形成了全面对接南京发展的态势(图

4

、图

5

)。

图4 宝华新城的建设发展历程示意图

图5 2009 年以来宝华新增建设用地分布图

宝华镇经过近40年来一直

“

被动式

”

的承接南京产业发展转移,其发展一直受限于大都市区的产业影响,依托自身资源发展的内生产业尚未形成,具体表现为以下几点。

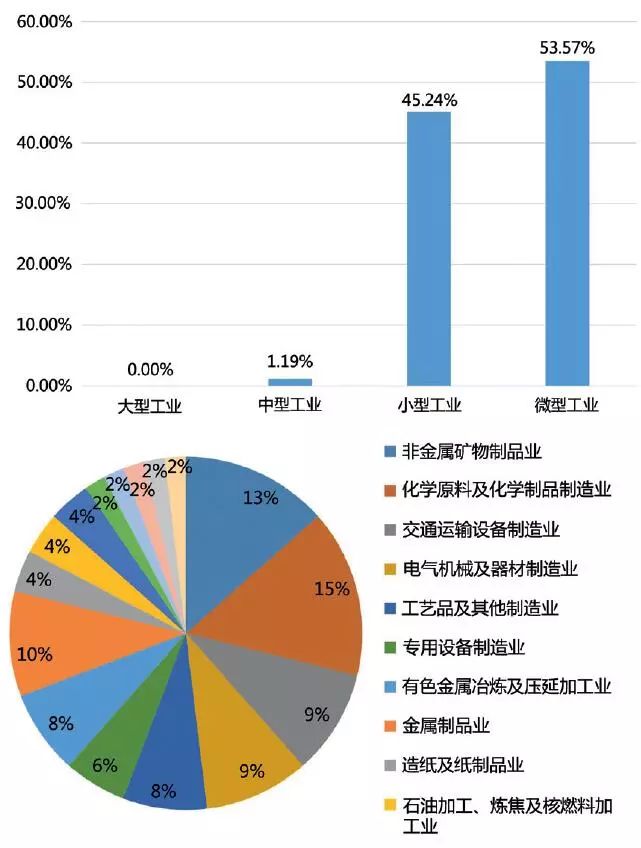

a.工业发展水平整体偏低,缺乏支柱和主导产业

全镇工业企业总体规模偏小,主要工业企业有近90家,共带动就业总量仅

0.3

万人左右,平均每家企业的职工数约为

37

人。按照《关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字〔

2011

〕

75

号)的标准划分,全镇

98.81%

的工业企业属于小型和微型工业。从工业门类来看,涵盖了金属冶炼、设备制造、机械制造、小型化工等各种门类,主导产业和特色产业尚未形成(图

6

)。

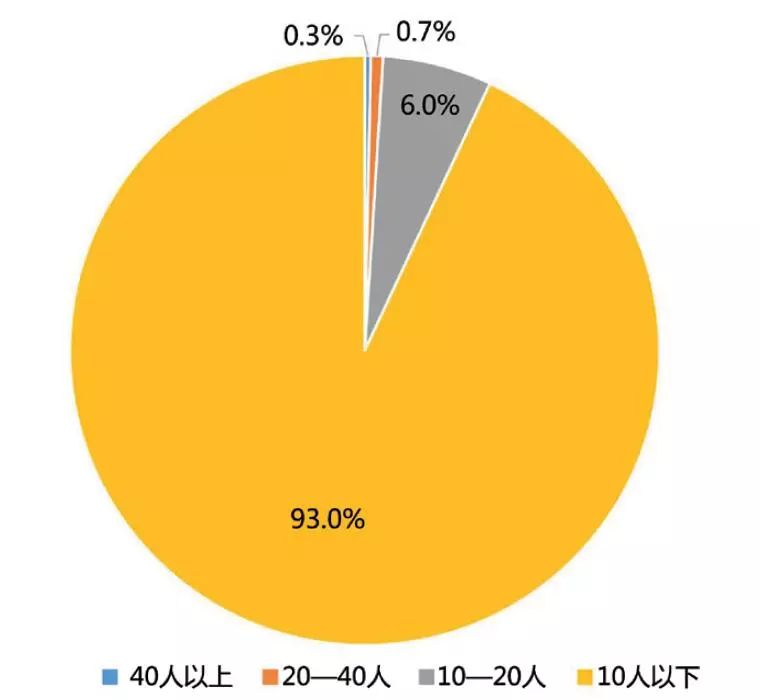

图6 全镇工业企业规模统计图

现状工业企业主要分布在两大片区,一片为现状工业园区内,但大部分厂房租用给南京转移过来的物流企业;另一片位于凤坛片区,未形成集聚效应。此外,镇域外围的东北侧也有零散的分布。

b.房地产业一枝独秀

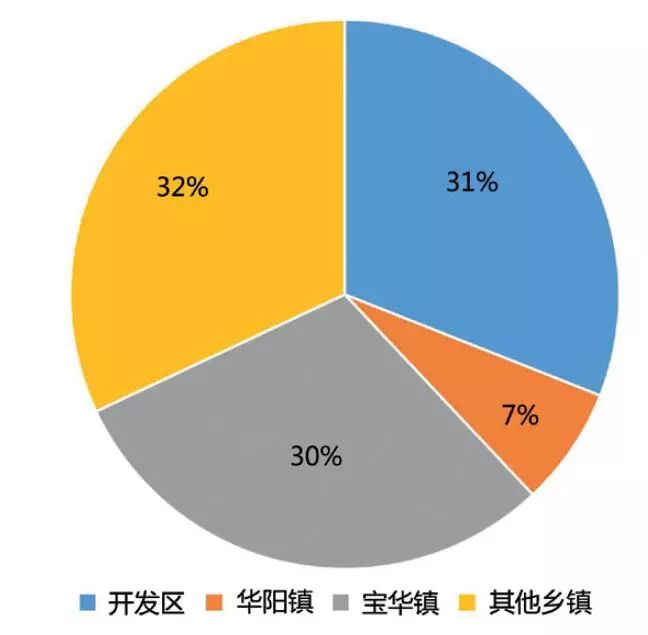

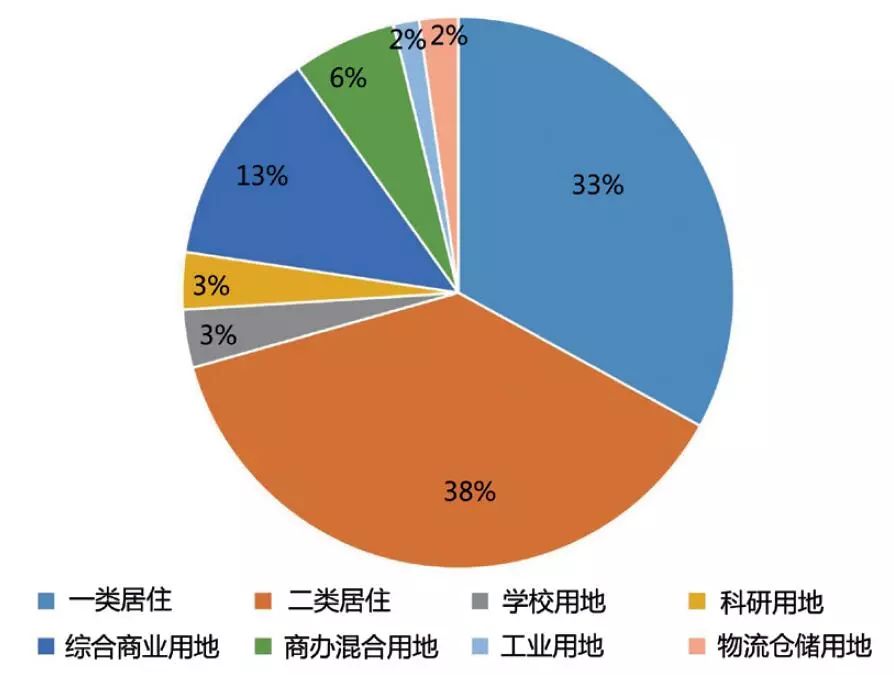

房地产业是宝华镇的支柱产业,尤其是近年来,随着南京市房地产的快速发展,宝华镇的产业体系中基本呈现房地产一枝独秀的格局。近年来,房地产对全镇的财税贡献率达80%以上;全镇的土地供应也以居住用地为主,比例高达

70%

以上(图

7

、图

8

)。

图7 2013年句容市各片区土地出让量分析图

图8 近几年宝华镇土地出让量分析图

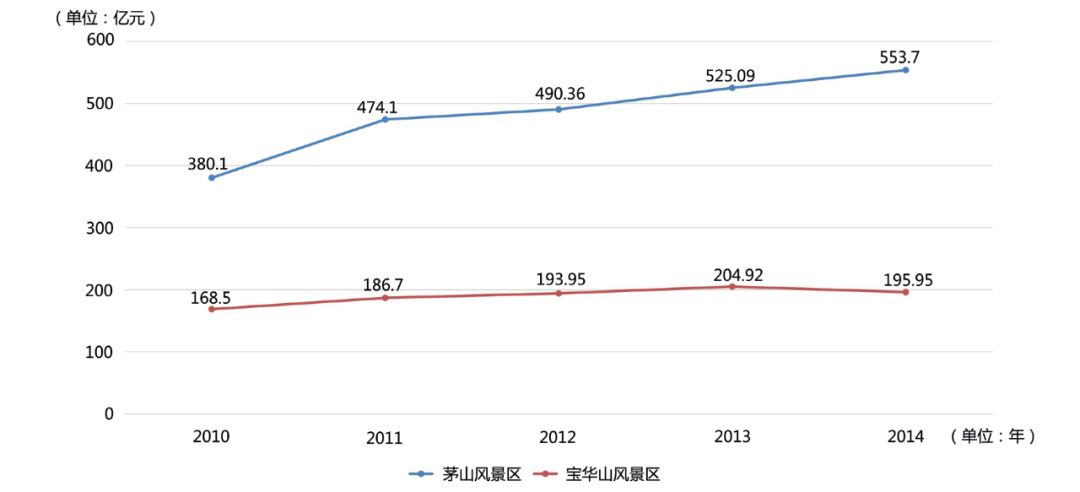

c.旅游业发展不温不火

宝华山是佛教律宗第一名山,享誉全国,宝华镇近年来依托宝华山,发展了一定规模的旅游业,但是与周边的汤山、茅山、栖霞山等地区相比,相对滞后。全镇游客量虽然逐年上升,但在全市中的占比却逐年降低,与全市其他旅游景区相比竞争力逐年下降;与茅山的差距也逐年拉大,2014年宝华山旅游收入(

0.85

亿元)不足茅山(

5.53

亿元)的

1/6

(图

9

)。

图9 宝华山与茅山景区旅游收入对比分析图

d.物流产业低效发展

据数据统计与现场访谈,宝华镇物流大多采用公路运输方式,以定点、定向运输社会物品或小型企业工业成品为主,是面向公众的社会型物流企业。其大多为2010年左右由南京转移而来,租用当地工业厂房,整体规模较小,企业职工数

10

人以下的占比

92.72%

(图

10

)。据全镇物流调查统计,物流企业中有

99%

以上的用房为租用当地工厂或居民自建房,其中,租用工厂的占比达

96.01%

。

图10 现状物流企业规模分析图

鉴于宝华镇作为南京市重要的居住板块,内部人口大多为南京及周边地区在此购房的居住人口,笔者根据现状建成楼盘的建筑面积和容积率,估算总的居住户数约为5.4万户,按照户均

3.0

人的标准计算,估算总居住容量约为

16.2

万人(表

1

)。

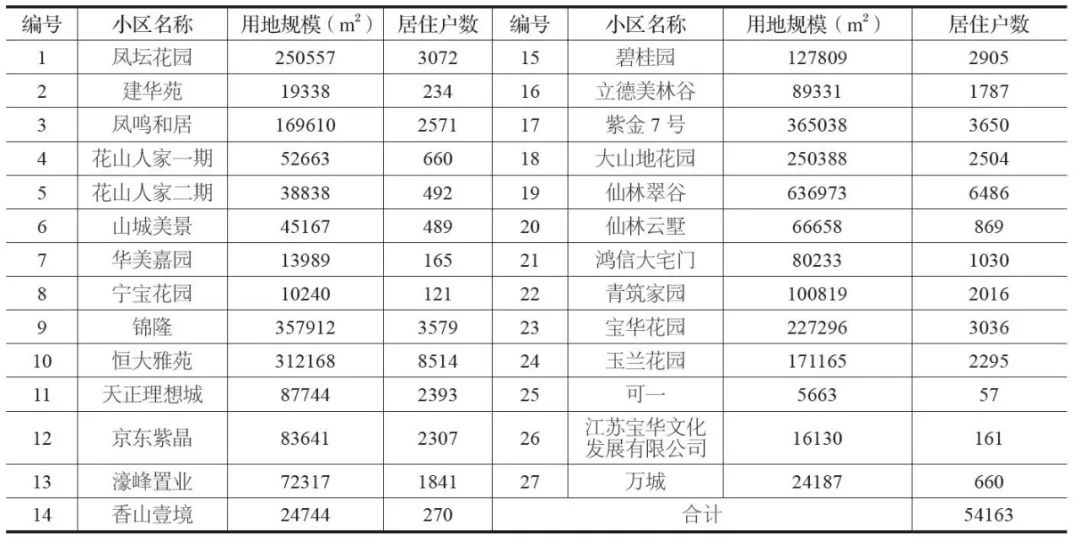

表1 现状居住小区指标表

考虑到宝华镇的空间区位和入住人员的特征,按照以下公式对人口容量进行折算:

P近

=P

容×

i

×

m

其中,P容为居住容量

=16.2

万人;

i

为入住率,取

80%

(入住率在

80%~90%

为正常范围);

m

为户均套数,取

=1.2

(南京市平均户均住宅量为

1.2

套

/

户)。计算近期居住人口约为

10.8

万人。据统计,

2014

年,镇区户籍总人口约

2.5

万人,外来人口总量约为

8.3

万人。

通过全镇工业企业就业人口统计,第二产业就业岗位不足0.5万个;按照现状商业用地和公共服务用地的建筑面积,参照国内外相关地区的经验,折算第三产业就业岗位不足

0.8

万个。因此,现状总就业量约为

1.3

万个,按照

1.5

的带眷系数计算,本地就业人口约为

2.0

万人。因此,约有

80%

以上的人口(

8.8

万人)居住在宝华,就业在南京城区。

而且,从不同时段的百度热力图来看,白天宝华镇的热力值较少,人口集聚程度较低;工作日晚上宝华人口集聚程度与西侧仙林湖地区基本相当;周末晚上宝华人口集聚度远小于仙林湖地区。可见,宝华镇的卧城特征显著,且因其自身商业服务业配套不足,居民休闲活动场所欠缺,对人口的吸引力大大降低。

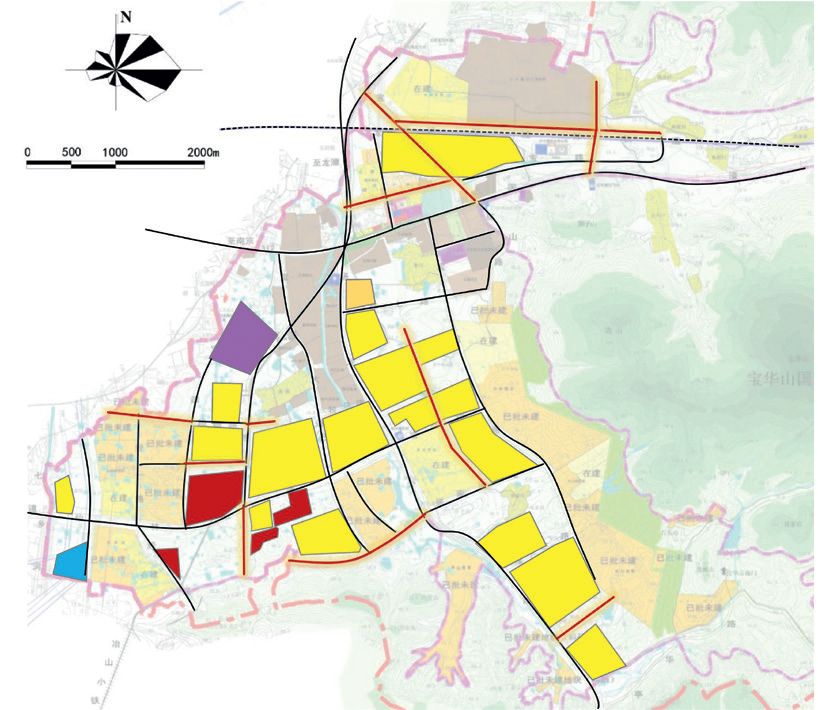

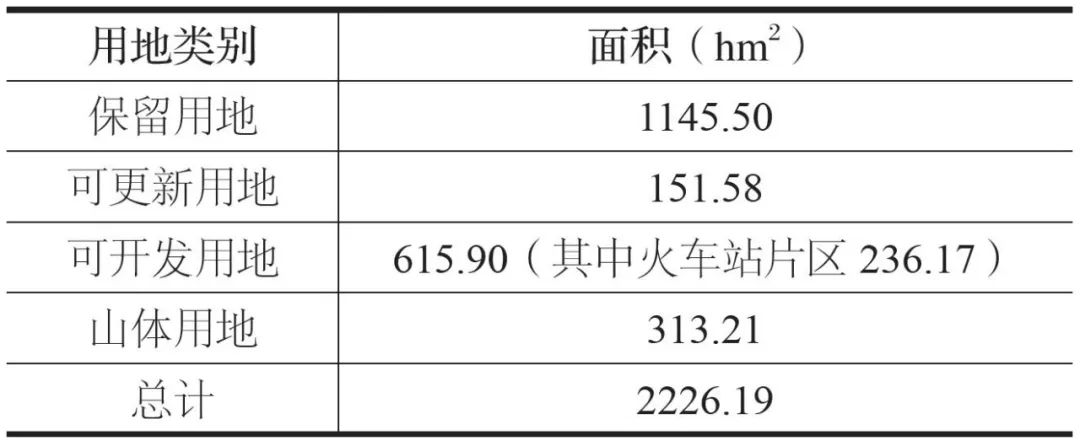

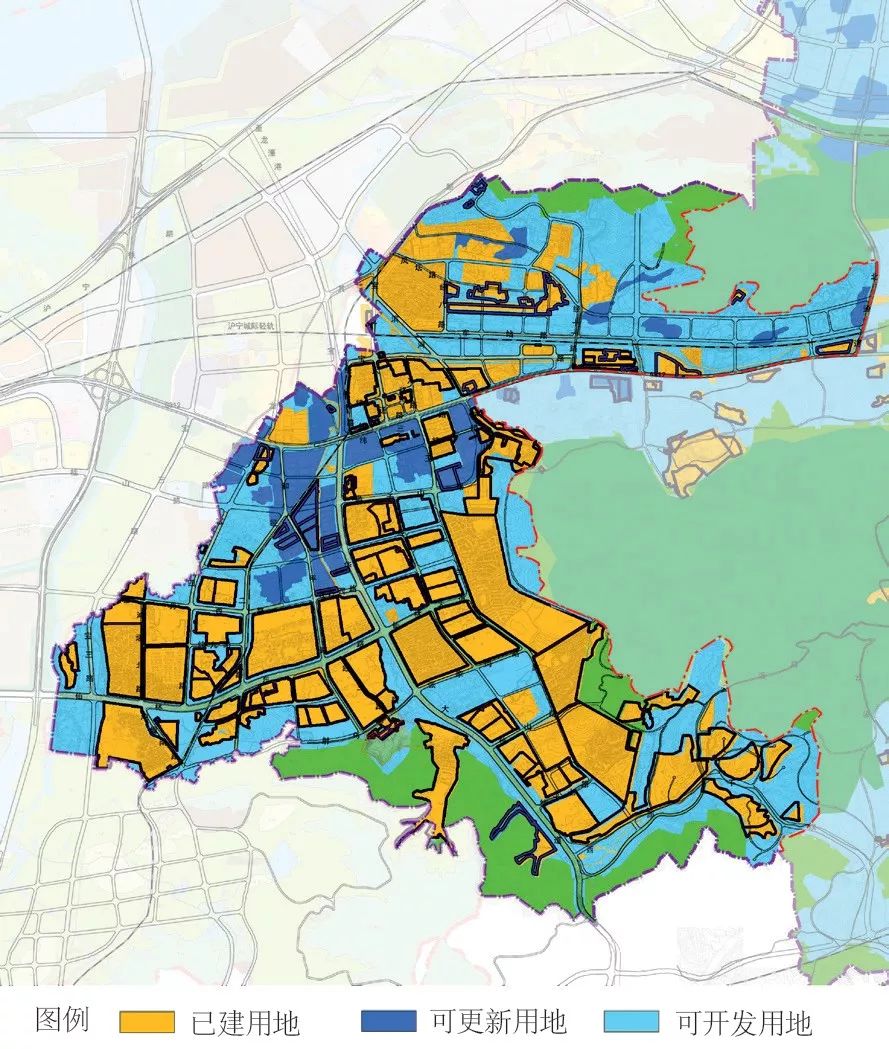

现状各类用地混杂,可开发空间零散分布。现状新城北部和老镇区范围内居住与工业、物流混杂,新开发的楼盘与城中村混杂。经过近10年的发展,宝华新城范围内的可开发用地严重不足,仅有

6.16km2

(含老镇区、南门地区和凤坛片区),大多为边缘地带零散地块,缺乏相对集中完整地块(表

2

)。

表2 现状用地潜力一览表

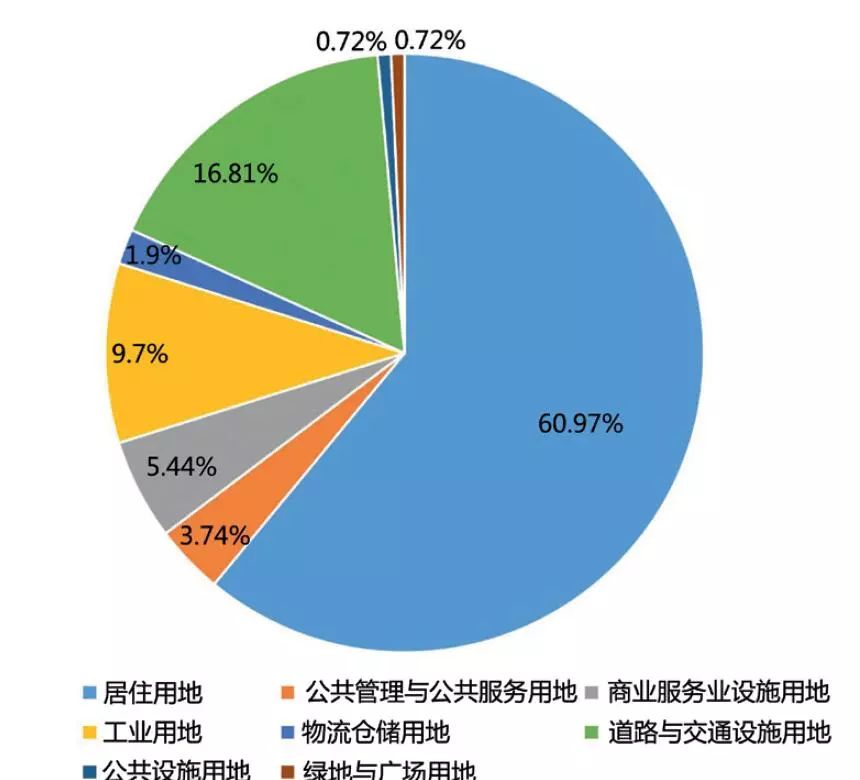

全镇现状各类用地结构失衡。居住用地占比居高不下,达60.97%,远高于国家相关标准要求;公共管理与公共服务用地略显不足,占比仅为

3.74%

;绿地广场用地比例仅为

0.72%

(图

11

、图

12

)。

图11 宝华镇镇区现状用地构成分析图

图12 现状用地潜力分析图

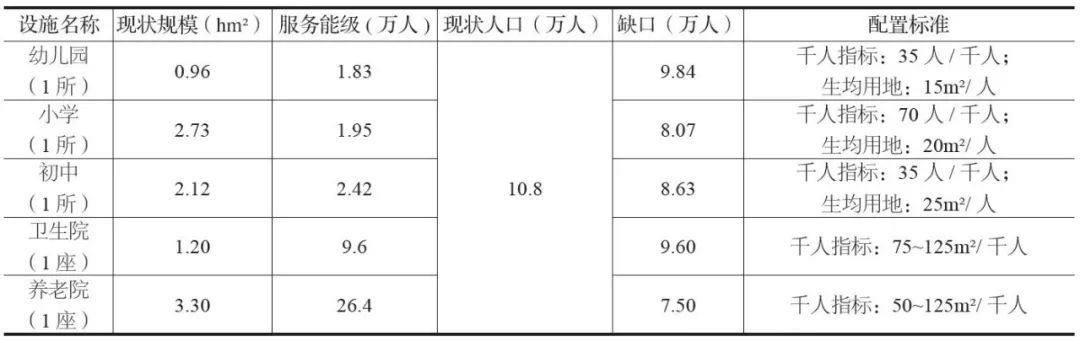

新城公共服务设施配套不足,教育设施仅能满足2万人左右的需求。现状仅有

1

所幼儿园、

1

所小学、

1

所初中、

1

所镇级卫生院,缺少独立占地的文体设施,难以满足现状

10.8

万人的公共服务需求(表

3

)。

表3 现状各类公共设施配套缺口统计表

各类市政设施建设标准偏低。区域供水管网仅有一条主管(自仙林东路引入),供水安全性不高;燃气管道为枝状管网,可靠性低;现状公共厕所严重匮乏,仅有2所,

G312

国道以南没有公厕;现状消防设施无独立占地,结合居住小区布局,仅有

2

辆消防车,难以满足宝华新城的防火安全需求;便民河南岸(属宝华境)现状防洪标准为

20

年一遇,与北岸(属南京境)的

50

年一遇标准尚有较大的差距。

宝华拥有宝华山和隆昌寺优越的山水、文化资源,现状以旅游开发、休闲度假和沿山房地产开发建设进行了一定程度上的利用,但总体上仍利用不足,其知名度与汤山、栖霞山、茅山的知名度仍有一定的差距。依山建城,但未充分利用山体的

“

美颜

”

技能,拥山难进山;整体高度缺乏科学指引,导致山城未能形成有效互动,近山不见山。整个新城范围内绿地、广场等公共空间较少,居民活动场所欠缺。

实现区域一体化和差别化发展。立足区域制定产业发展策略,充分借力区域发展,融入区域产业发展链条。同时,努力避免与周边产业的同质性竞争发展,努力走差异化和链条化的产业发展路线。在区域一体化视角下,宝华镇应以科技创新为主导产业,对接仙林,融入宁镇G312创新走廊,实现产业转型,提高竞争力。

培育自身特色品牌。充分挖掘宝华镇自身的发展特色,以运动休闲、康体养生产业为品牌,以隆昌寺为文化引擎,活化三次产业链条,倾力打造集运动休闲、康体养生、赛事竞演、文化旅游、乡居体验为一体的运动健康产业集群。

交通引领,构建畅达的对外交通体系。充分对接区域快速交通体系,增加与仙林、龙潭、汤山的对外联系通道;利用区域性通道对通过性的货运交通进行疏解,减少干扰;与南京设施一体化建设,预留轨道交通和有轨电车等大中运量公交通道;新增与港口物流的联系通道,推动产业的协调发展。

交通减量,构建低碳、绿色的交通体系。新增山区道路,打通入山通道,构建以宝华山为基础的交通体系,预控山城一体通廊;通过绿道体系的构建,创造良好的慢行交通环境,鼓励非机动车和步行出行;通过加密、贯通现有路网,完善城区道路微循环系统;协调土地开发与交通关系,推进TOD开发模式,优先发展城市公共交通。