宏观研究与资产配置

——海通宏观研究框架

海通证券研究所首席经济学家

姜超

(

2020

年

8

月

26

日

于上海培训会,侯欢整理)

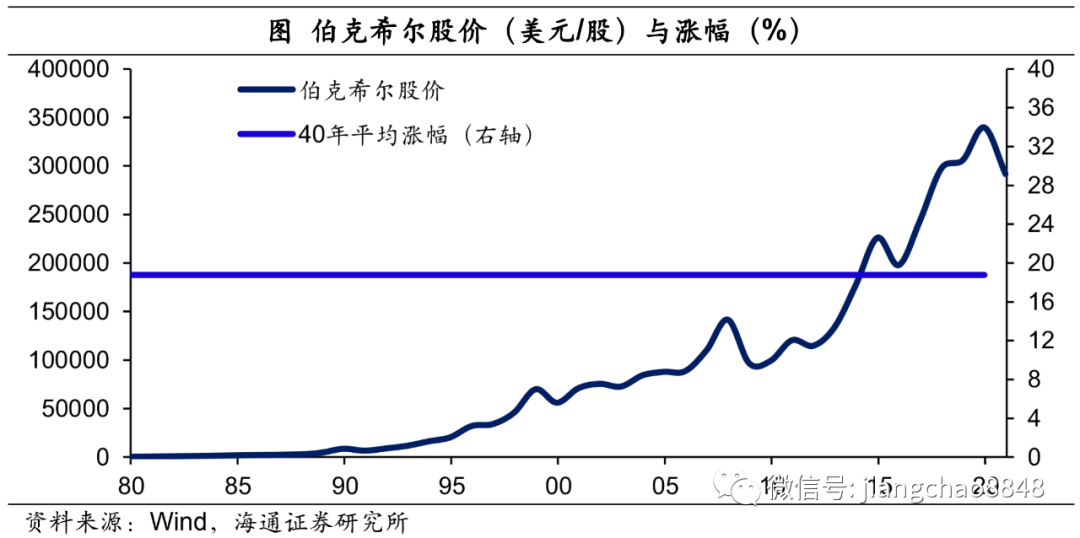

在资本市场做研究,和在学校、在课堂上不太一样,我们的主要目的并非研究终极的世界发展规律,而是要获取投资收益,所以核心是赚钱。我们可以举一个案例,就是价值投资的偶像巴菲特。在过去的这么多年,巴菲特的伯克希尔公司年均收益率大约在

20%

,股价也是长期上涨。巴菲特的一句名言是

“

人生就像滚雪球,最为重要的事情是发现足够多的湿雪和长坡

”

,这样才可以越滚越大。所以我们整个研究的目标是向巴菲特学习,争取通过长期实践获取更高的收益。

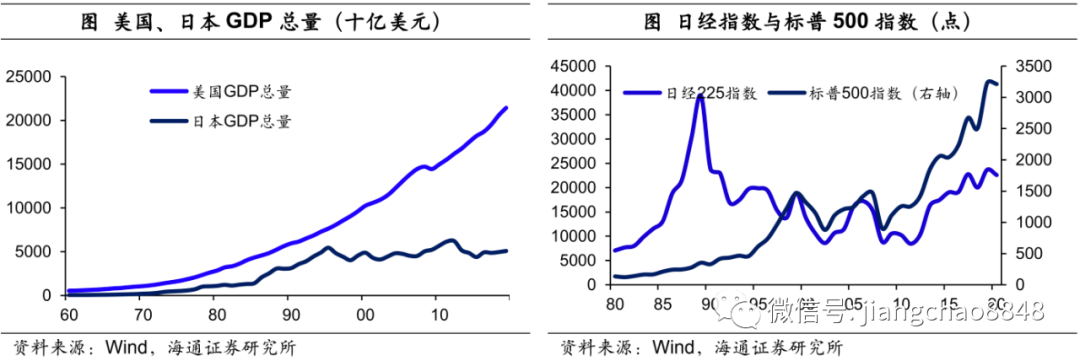

但是巴菲特曾说,他之所以能够获取这么多财富,在于运气较好,因为他出生在美国。我们可以做一个简单的对比,可以发现在过去的

60

年,美国的经济持续上行,日本的经济总量虽然在前面的

30

年上升,但是在后面有接近

30

年完全陷入停滞。日本和美国的股市也因此呈现出强烈的反差。美国的股市不断地创新高,而日本则在

90

年代股市出现高点之后盘整了三十年。因而,在经济增长停滞之后,日本就很难诞生像巴菲特这样一个投资神话。

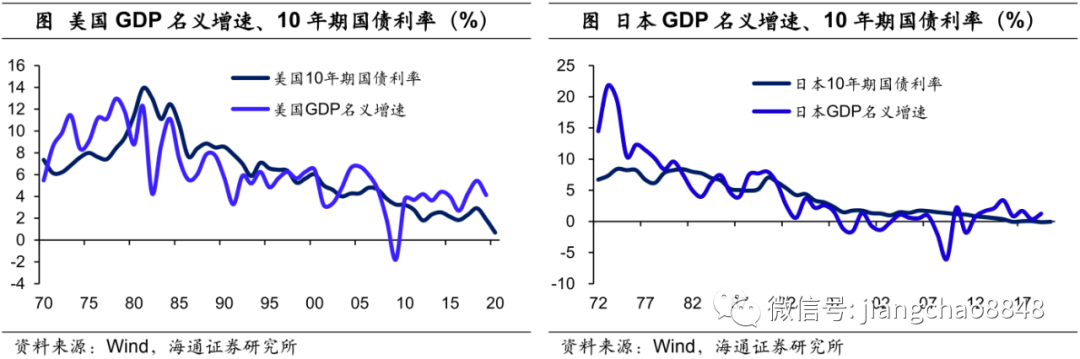

此外,除了股市以外,债市也是大家在金融市场密切关注的一类资产。我们发现日本的国债收益率长期位于零左右,相比之下,美国的国债收益率虽然由于疫情的特殊原因大幅下降,但依然为正。美国和日本的国债收益率表现出这样一个反差,也和两国经济的差异相关。美国经济的名义增速长期保持正增长,日本经济的名义增速则长期归零。所以无论是股权类资产还是债权类资产的回报率,最终都和经济的名义增速有着紧密的联系。因而,我们研究经济增长意义非凡,因为它能给我们的所有投资回报提供来源。

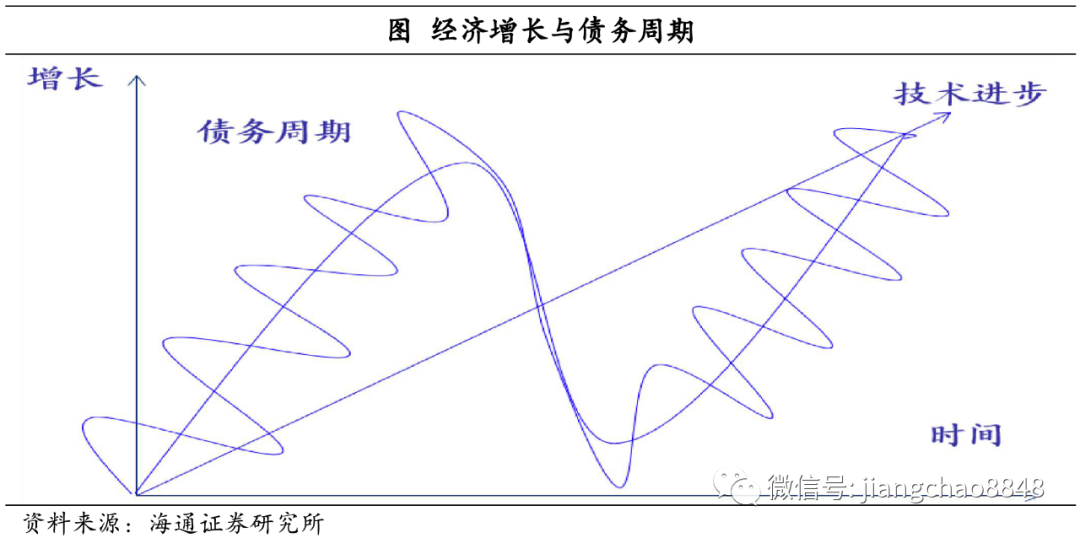

虽然股市和债市的回报均来自于经济增长,但是它有两种不同的形态,一种是长期的经济增长,取决于劳动力、资本和技术进步等因素的投入。

另一种是短期的经济波动,它和债务周期的关系更加密切。

由于人们总想过好日子,不愿意承受经济衰退,因而往往会举债过度,或是政府举债、或是央行放水刺激居民和企业举债。

借了钱可以短期过上好日子,刺激经济短期增长,但借的钱终归是要还的,一旦还钱的时候,经济就会出现衰退,因此债务的波动就会产生经济周期。

这种状态也会对投资收益产生影响。

总结来看,两种不同的增长形态对应不同的投资模式:

第一,如果大家关注长期的增长潜力,对应的是类似于巴菲特的价值投资,即找出最优秀的公司,长期通过护城河不停的创造出价值。

第二,根据短期经济波动来投资,这更加类似于“宏观对冲”模式。

可能很多人自觉不自觉地会使用这种模式,比如年初因为疫情大家都在甩卖股票,后来股市上涨后又开始追涨,其实反映的就是短期的经济周期波动。

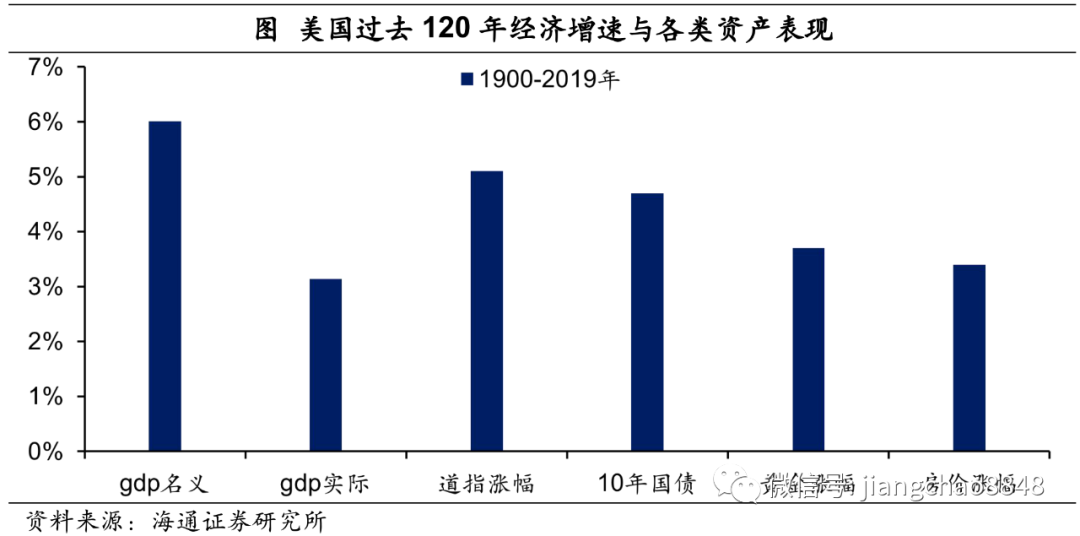

我们统计了美国过去

120

年各类资产的回报率,主要包括以下几组数据:第一组是金融资产的回报率。从道指的涨幅和

10

年期国债平均收益率看,两者都在

5%

左右,均接近于过去

120

年美国

GDP

的名义增速

6%

。第二组是黄金和房地产的涨幅。在不考虑房租和股息的情况下,我们发现房价和黄金的名义涨幅均值在

3%

左右。这些数据隐藏的含义在于:作为金融类资产,股票和债券的回报率接近于经济的名义增速。而房产或者黄金,单纯看涨价,他们的涨幅接近于过去

100

多年通胀的平均涨幅。这样的结果其实也非常符合我们先入为主的理解。毕竟金融资产无论是股票还是债券都是在帮助企业发展。只有企业生产才创造出经济增长。但是另一方面,无论是黄金还是房子本身的涨价只是一个货币现象,和通胀的关联更为密切。从长期看,金融资产回报率应该会超过实物资产,因为金融资产不光有涨价,还反映价值的创造和增长,而实物资产主要反映的是涨价因素。

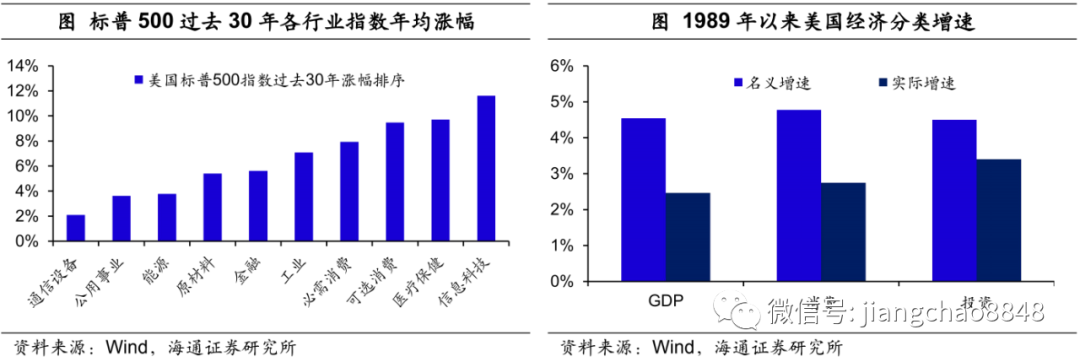

除了美国的长周期数据,我们还可以观测更加细节的数据。过去

30

年在美国股市是哪些行业在领涨?可以发现主要是科技、医药和消费三大行业,这种结构能充分反映出短期经济增长的结构性变化。在过去

30

年美国

GDP

的增长中,消费的增速高于投资增速,而大家知道美国是以消费为主的经济体,所以和消费关系更加密切的行业,比如科技、医药以及消费本身的增速更快。由于这些行业业绩更高,所以长期的股价表现也更好。

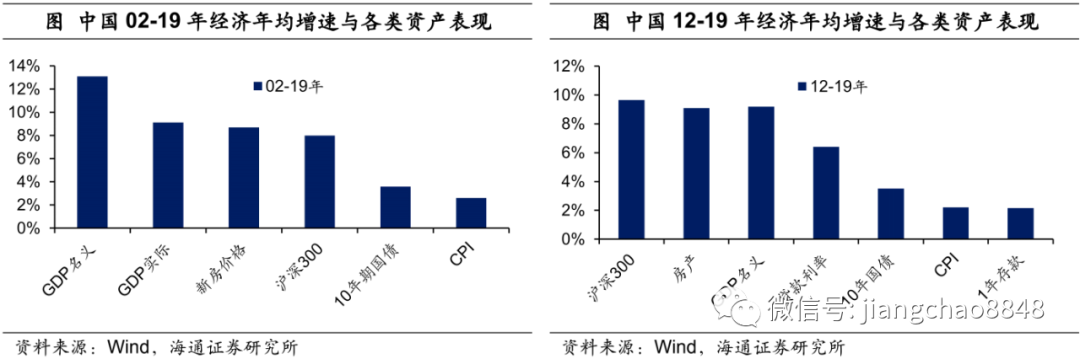

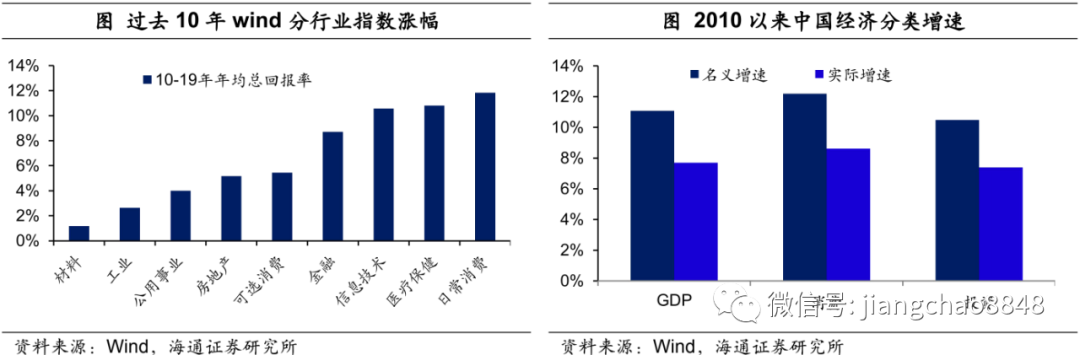

回看中国,情况更加有趣。在过去

20

年,中国的经济增速虽高于美国,但是资产的表现不及后者。我们发现无论是房价还是股市的涨幅,在过去均低于

GDP

的名义增速。我们对此的解释是股市里有估值泡沫以及其他结构性因素的影响。但是在过去的八年,随着股市本身估值的下降和泡沫的消失,叠加经济增长增速回落,这些指标开始接轨。也就是说,在过去八年,股市指数以及房价的平均年化涨幅在

10%

左右,接近于同期

GDP

的名义增速。

另外就是过去的贷款利率,我们的国债利率,远低于我们的经济增长。目前贷款利率和

GDP

的名义增速开始接轨,国债利率与贷款利率相比差别在于信用利差,这相当于经济增长本身开始越来越接近于我们投资的回报率。

从中国股市的结构来看,其实也呈现出和美国类似的规律。在过去的十年,中国股市科技、医药、消费三大行业领涨,这也反映出中国经济结构的变化:由过去的投资为主转向目前的消费为主。

刚才所讲的是对长期投资的一个把握。简言之,中国经济增长相对较快,各类资产回报率也开始和经济增长接轨。同时我们经济结构里面和消费相关的领域可以获得更高的回报。

短期回报与经济周期。

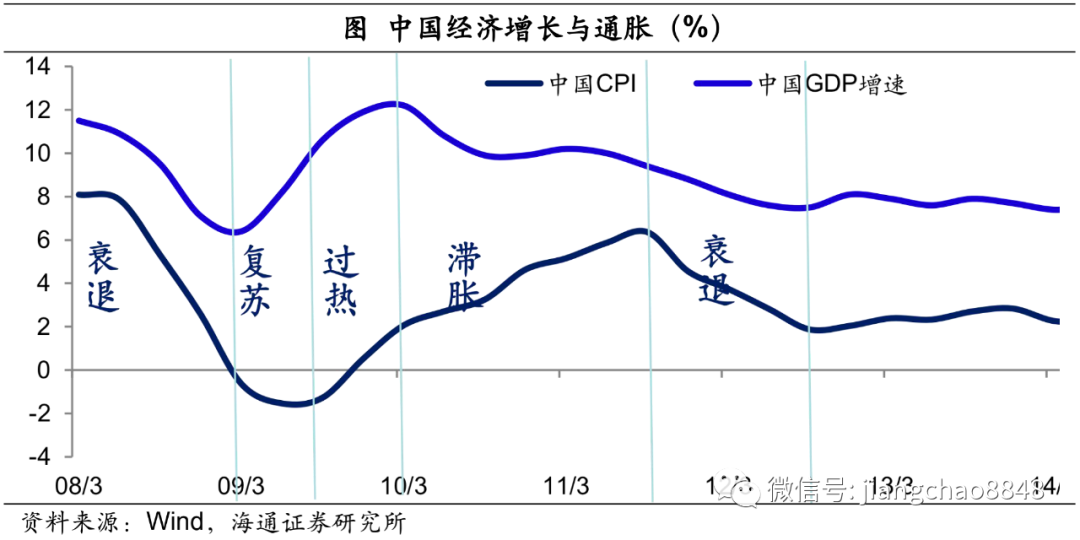

回到短期,投资回报率如何变化?这里有一个比较经典的框架:美林投资时钟。它根据经济增长和通胀变化两个指标把经济分成四个象限,每一个象限对应一种经济和通胀表现的组合。比如经济下滑,叠加通胀低位或下行,就是经济衰退,以此类推共有四种组合。在每一种组合里都有表现最好的资产,但是选择却截然不同。

以中国为例,从

2008

年开始经济陆续经历过这些周期。在

2008

年金融危机,当时经济衰退,在衰退期的最佳选择就是债券。随后在

2009

年年初,

“

四万亿

”

政策推出,经济开始复苏,此时最佳的配置应转移到股票。而在

2009

年下半年,

“

四万亿”政策开始生效,经济开始大幅的超预期回升,这时经济处于过热状态,最佳选择是商品。最后从

2010

年

2

季度开始,经济增速开始回落,通胀随之上升,这样的组合叫滞胀期。在滞胀时期最佳资产选择是现金,因为这时候一般会出现股债双杀。可见,中国经济曾经周期特征特别明显,可以根据美林时钟做出最佳的资产配置。

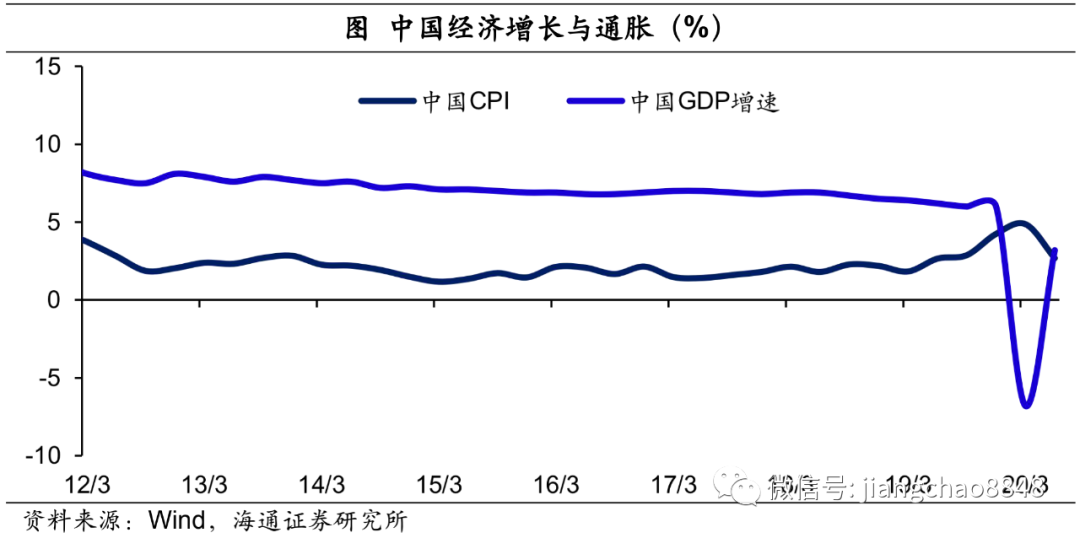

但是在

2012

年以后,中国经济周期的特征开始发生变化,经济增速是长期下行,通胀的变化不是特别明显,所以大家就感觉美林投资时钟是不是失效了?我们的经济周期是不是消失了?

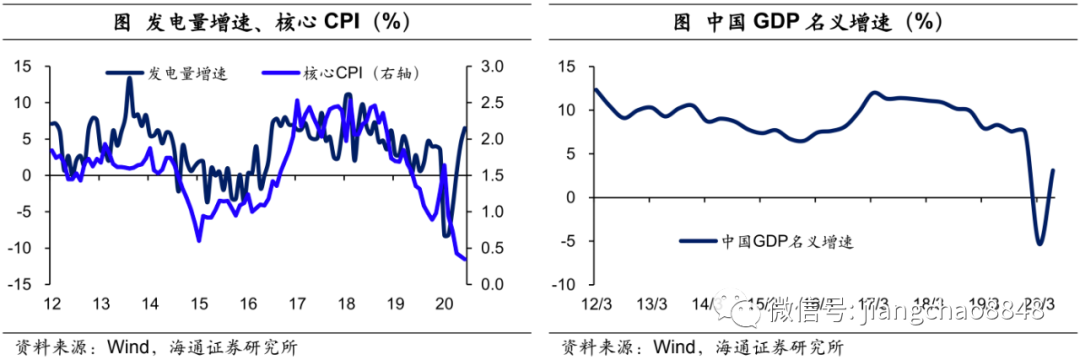

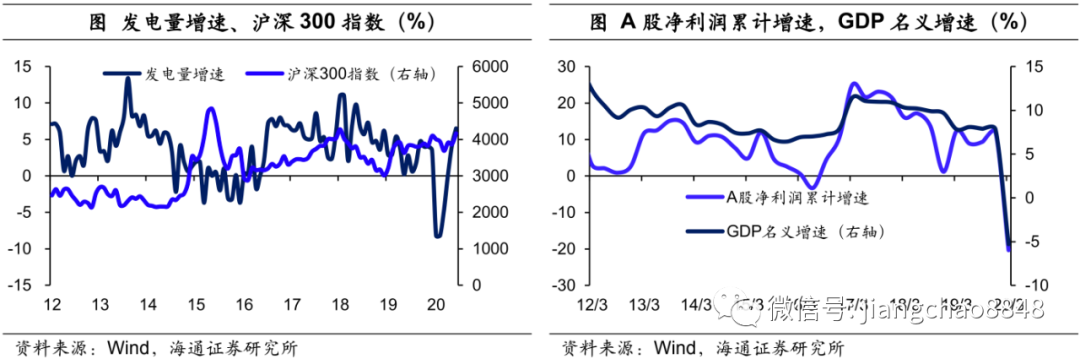

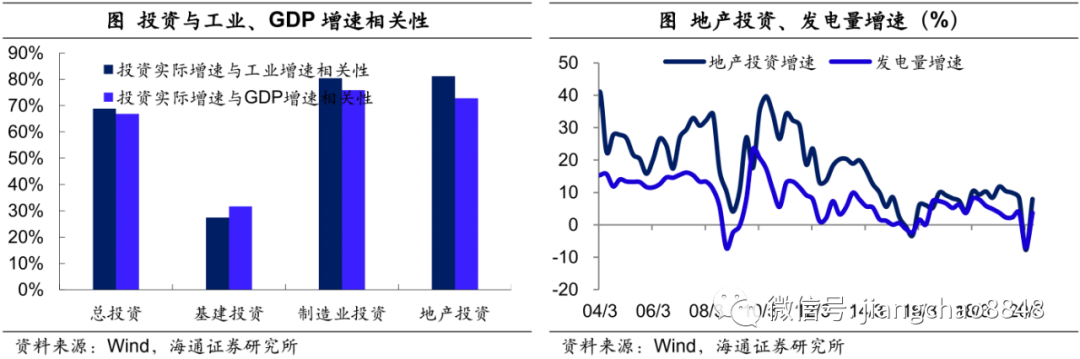

答案是中国的经济周期并未消失,只是变得更加隐蔽,需要我们善于发现。首先,虽然中国的

GDP

增速失去了波动性,长期在

6%

左右变化,但是可以把它换成发电量增速指标。发电量是非常重要的实物指标,它可以从侧面来印证中国经济的变化。我们发现,发电量增速的波动依然明显,说明

GDP

数据没有波动可能只是在于数据本身,而发电量增速数据告诉我们经济的波动仍然比较明显,并且和核心物价的波动高度一致。此外,如果观察

GDP

名义增速的走势,也就是考虑了价格变化之后,经济波动周期同样较为明显。总之,中国经济周期在

2012

年以后依然存在,只是我们需要更加细心地观察。

同时我们发现,这个经济周期的变化还在影响着资产配置以及资产价格的变化。比如在债市,十年期国债收益率走势和发电量增速走势在大周期也是一致的。所以我们不能简单拍脑袋说过去

10

年中国经济持续下滑,利率就是一直下行,这个结论可能没错,但是期间,利率却已发生了好几次波动周期。比如,

2012

年和

2013

年利率的上行,又如

2016

年和

2017

年利率的上行,甚至包括这次随着发电量增速在疫情之后见底回升,十年期国债收益率又一次出现上行。可见,目前经济周期仍在,并且影响着债市的变化。

另一方面,如果初看中国股市的变化,似乎和经济周期的关系不太明显,比如

2014

年和

2015

年经济下行,而股市却在大涨。但是股市背后变化原因相对复杂一些,其中不仅体现经济的变化,还反映估值的变化。比如

2014

年、

2015

年因为加杠杆,估值提升,跟业绩关系较小。如果我们把估值的变化搁置,单纯看

A

股的盈利变化,不难发现

A

股的盈利增速和

GDP

名义增速表现仍高度一致。所以从这一点去理解,经济周期依然会对中国股市产生影响,它通过盈利影响着股市变化。比如在

2017

年股市出现的牛市,是一轮典型的业绩牛。而今年一季度的股市下跌,也是因为大家担心疫情导致上市公司的业绩出现下滑。

总之,经济周期依然存在,只不过需要找出一些更加准确的指标来帮助我们判断。

要素投入与长期增长。

首先我们看下长期经济增长的原因,分别对应的是各种要素的投入。如开篇所说,主要在于劳动力、资本和技术进步。在这三个因素中,技术进步难以观察,而资本和劳动力相对容易。根据我们的观察,劳动力是影响长期增长潜力的一个核心因素。

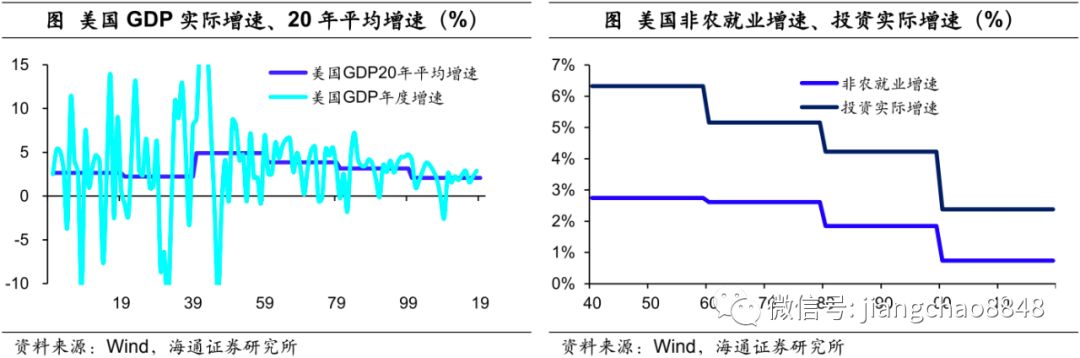

先看美国,对于过去的

100

年,我们把美国每

20

年的平均

GDP

增速做了测算,发现从

1940

年代开始,美国的经济增速持续下行,其背后反映的就是各种要素投入增速的回落。无论是历年的投资增速,还是新增非农就业的增速在过去的

80

年都在不断下滑,这也使得美国经济增长中枢持续下行。

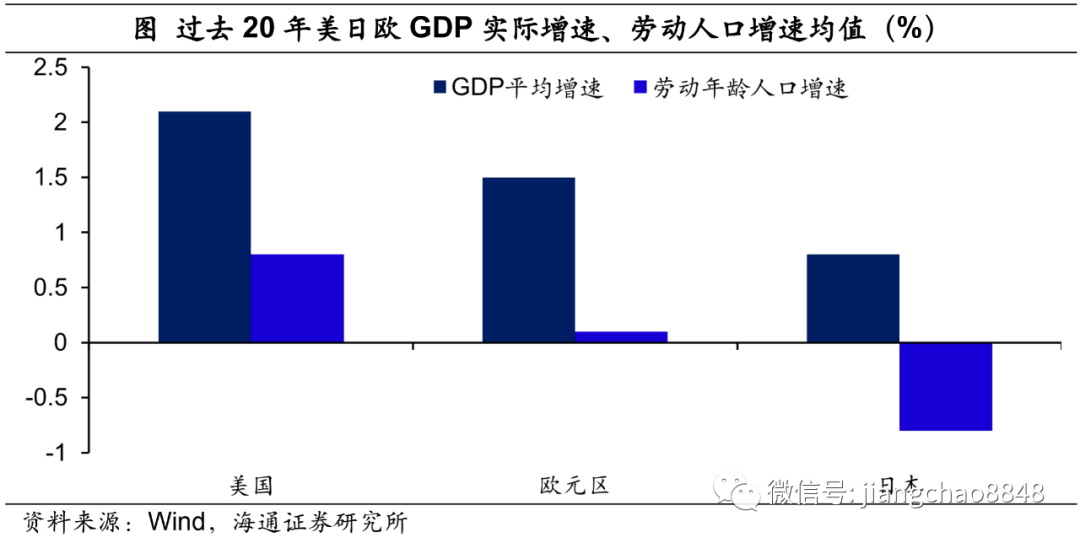

如果将美国与欧洲、日本对比,可以发现美国劳动力增速虽在下滑,但是目前依然维持正增长。相比之下,欧元区的劳动力却是零增长,尽管欧元区有移民流入,但由于生育率较低,导致总体劳动力增速近乎为零。而日本最为悲观,因为该国少有移民迁入,并且人口急速老龄化,使得劳动力数量负增长。而劳动力增速的差异反映出美国、欧洲和日本增长的差异。从结果看,在金融危机过后的十年,美国的经济增长总量还在不停地创新高,欧洲有所增长,日本则几乎停滞。对于长期的经济增长,我们主要基于人口去观察,因为所有的增长都离不开人类劳动的贡献。

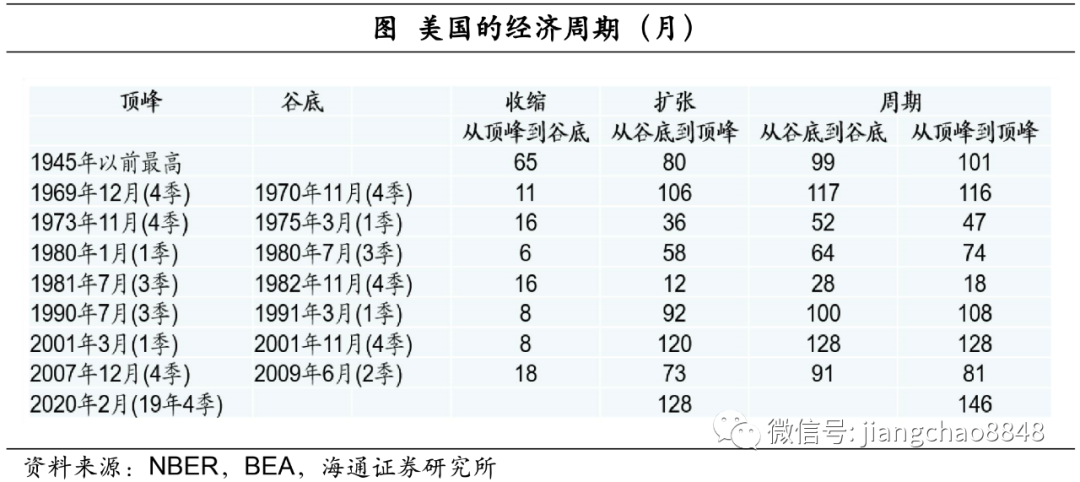

经济周期分类。

另外,再看一下短期的经济增长变化。在美国有一个重要的研究机构,即美国经济研究局(

NBER

),它成立之初的目的就是研究美国的经济周期。在我们以前学习的政治课中,描述资本主义经济会提及定期发生

“

倒牛奶

”

的现象,原因就在于牛奶过剩,体现的是经济衰退。在早期,大家对经济衰退不太理解,不明白为什么好好的牛奶不喝而把它倒掉,后来发现是经济发生周期性波动的缘故。因此从

20

世纪早期美国成立

NBER

后,便开始记录经济周期性的变化。根据最新的记录,本轮美国经济的衰退从

20

年

2

月份开始。换言之,在今年

2

月份美国结束了过去长达

10

年的扩张周期,开始步入到经济衰退阶段。那么下一次美国什么时候开始复苏呢?目前

NBER

还没有给出答案,但从

NBER

的记录可以看到,美国经济增长并不平静。

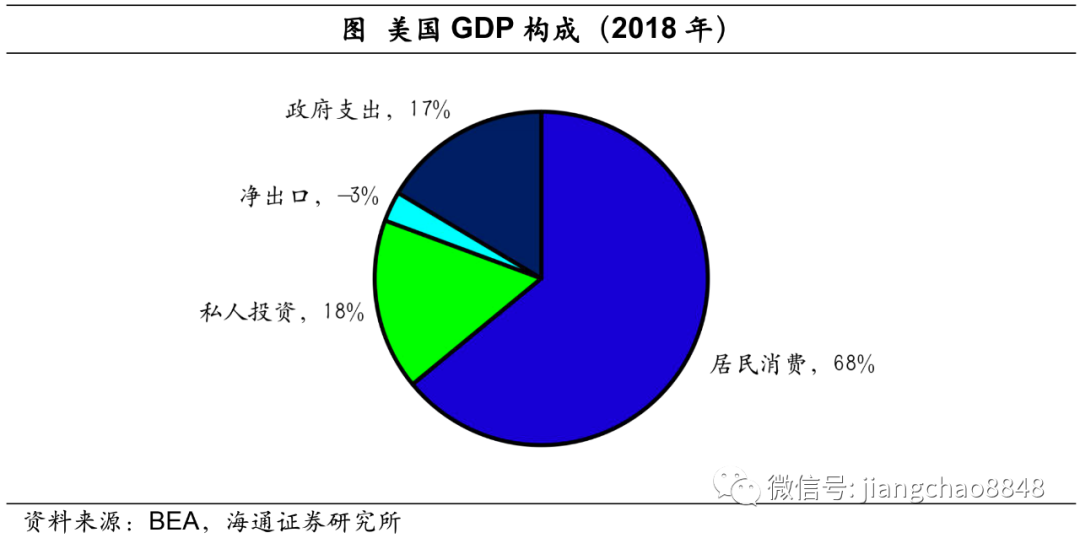

在长期,美国的经济增长存在着巨大的波动,而这种经济波动是由什么所导致?我们可以从美国经济的构成去考察。从美国经济结构看,居民消费占比最高大概接近

2/3

。其次是私人投资和政府支出的占比各在

1/6

左右。最后,净出口占比最小,约为

-3%

。美国的经济结构和中国的差别主要在于消费比例更大,投资比例更小。

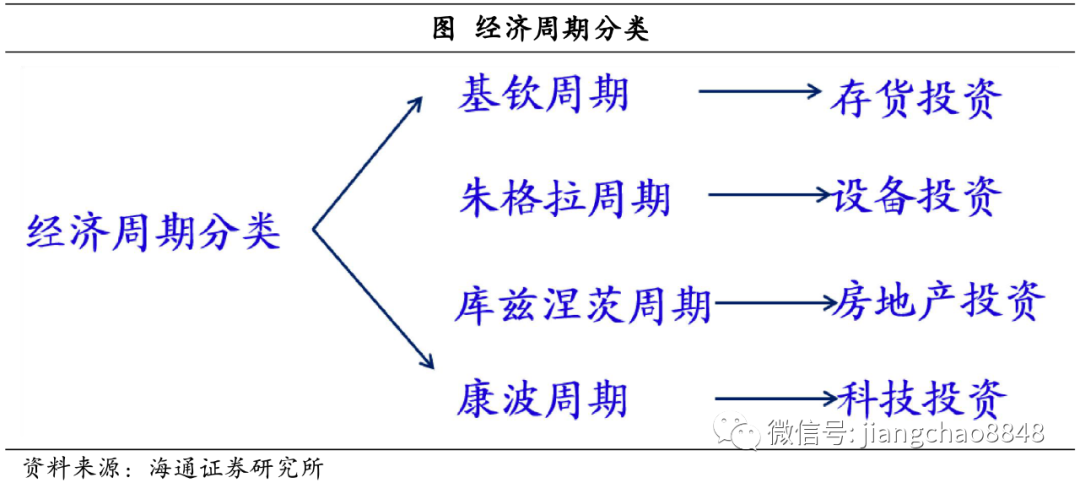

虽然投资比重较小,但根据经济学界的研究,经济周期的出现都和投资波动相关。因为消费最终会被大家花掉,而投资是一种积累,这种积累最终会产生波动。根据不同的投资波动,可以把经济周期划分成不同类型。

首先,最短的经济周期被称为基钦周期,对应的是存货投资发生的变化。因为经济变好,存货会被卖光,而经济恶化,存货则开始积压。所以存货投资引发基钦周期,通常持续的时间在

3

年到

4

年左右。大家如果从事行业研究,可能第一个重要任务就是搞清楚该行业每个公司存货的变化,乃至社会库存的变化。因此,存货投资的变化对短期的研究至关重要。

其次较短的周期是朱格拉周期,对应到企业的设备投资周期。一旦企业做出决策,要购进生产设备,通常生产设备的使用时间应在

7

年到

10

年,所以设备投资决策的影响更长,进而驱动朱格拉周期。

第三个周期叫库兹涅茨周期,对应的是房地产投资周期。这个周期时间更长,通常一轮在

20

年左右,往往对应的是一代人。在一代人出生之后,他们可能会踊跃买房,该周期也通常由房地产投资驱动。

最后,最长的周期是康波周期。大家可能听过,资本市场以前有个大佬,他有一句名言:“人生就是一场康波”,描绘就是康波周期很长,跟整个人生跨度类似,可长达

60

年,其背后的驱动因素在于科技投资。大家曾讨论工业革命之后,已经经历过数次科技革命,每一次科技革命会带来一轮经济的长波动周期。

我们需要考察周期何时发生变化,并把这些周期规律应用到投资领域。比如说中国地产周期已经持续了接近

20

年,是不是到了一个拐点?在过去的

10

年,我们的企业一直在去产能,朱格拉周期是不是即将开始启动?这些都会对我们的投资有帮助。

政策与经济周期。

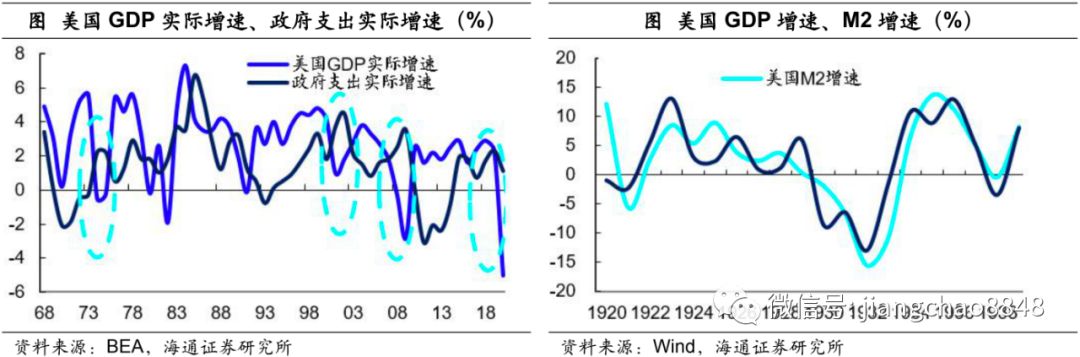

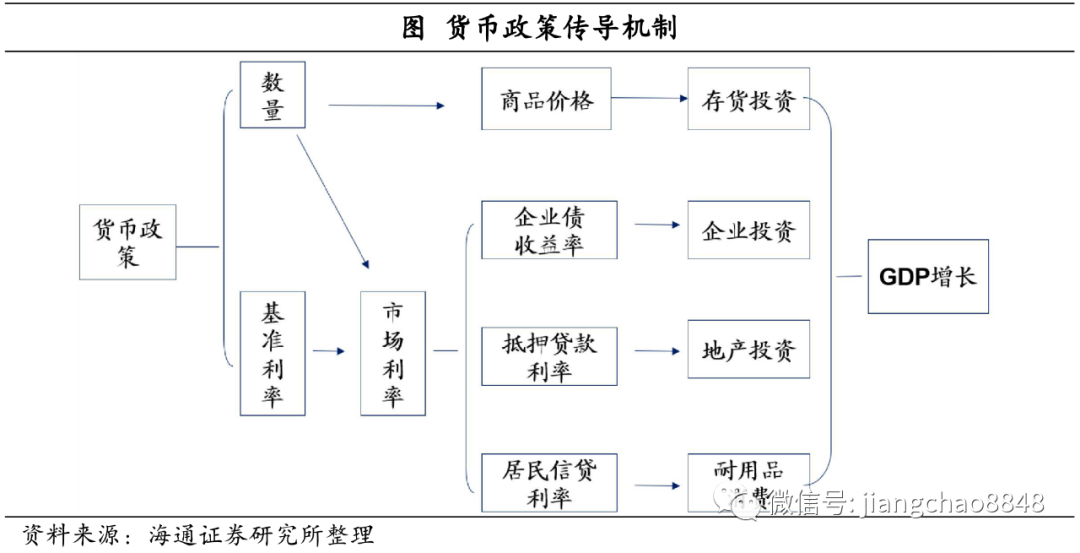

经济本身会有周期性的变化,但是政府期待经济永远增长,从而试图熨平经济周期。手段主要有两种:第一个是财政政策,主要通过政府花钱强行拉动经济增长。我们可以发现,在每次经济衰退的时候,财政支出会出现逆周期的扩张,并对对冲经济下滑。第二个手段是货币政策,而它如何影响经济?其实和货币信贷相关。从美国

20

世纪二三十年代的经济状况看,经济和货币增速的波动关系密切,后者类似于经济发展的血液。在

1929

年,美国之所以出现大萧条,主要原因在于当时银行大量倒闭、大量货币消失了,没有了血液,经济就没法运转。历史告诉我们,货币对经济增长至关重要。政府调控经济也因此依靠这两种手段,一个是通过财政去调控,另一个是利用货币政策使利率发生变化,影响居民企业的信贷行为,并最终作用于经济增长。

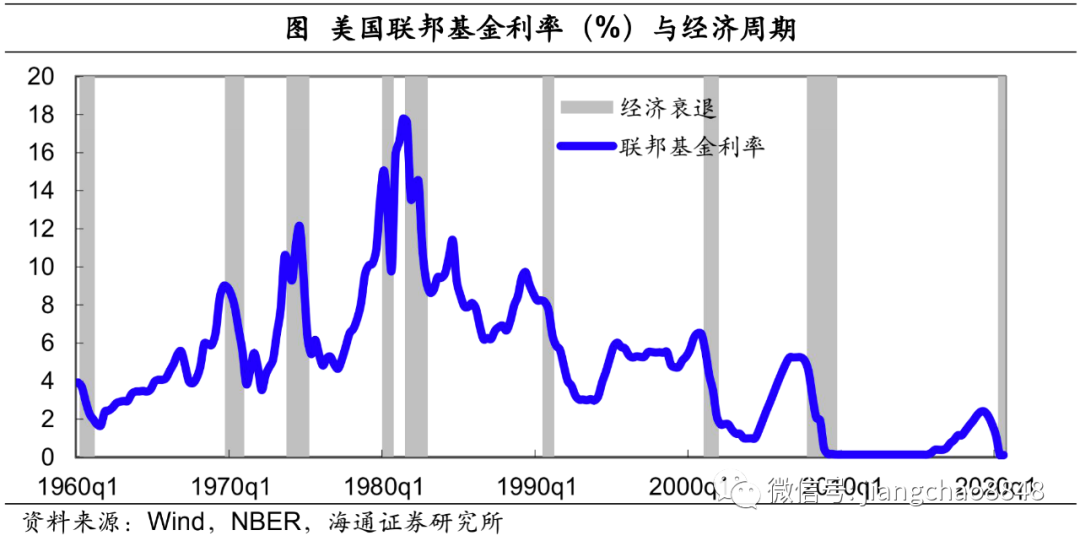

自从政府开始用货币政策和财政政策去调控经济之后,我们发现经济周期本身也在发生变化。最早经济周期是自然存在并且变化的,与政策的变化无关。但是在

1913

年,美国成立了美联储,开始通过调控利率影响经济周期。随后,经济周期的变化有了新规律,它和政策利率有了非常密切的关系。可以发现,每一次当利率上行到高点的时候,经济可能就要离衰退不远了。然后当利率下行到底部区域,经济又开始新的一轮复苏周期。

这个现象也非常有趣,因为在过去我们说经济周期自发产生并且是随机的,但是自从央行诞生后,可以对其做出预判。比如在

2008

年大家比较恐慌,担心大萧条来临。但是当时美国实施了零利率,推行量化宽松的货币政策,随后经济开始了近

10

年的复苏。而这次新冠疫情可能是百年一遇,大家担心的大萧条是不是再次降临?当时美股一个月四次熔断,但是随后不知不觉间美股又创了新高。因为在

3

月份,美国又一次瞬间把利率降到零,所以其实就是每一次央行出来调控,就会改变经济周期,到目前为止这个规律依然有效。因此大家不能够简单地就认为经济就是永远要衰退或者增长,会发现政策可以改变这个轨迹。因而我们为什么要密切观察美联储的表态?因为它确实能对我们未来的投资回报产生影响。目前利率又一次降到零,而当美国开启新的一轮加息时,可能又要引发我们新的担忧了。

以上是我们对现代经济周期背后变化原因的理解。这里谈及自然因素,就是投资周期的变化,主要涉及四种投资周期。但是另外有一个人为因素,就是货币和财政政策也会影响经济周期。

中国人口红利与城市化。

我们再看下中国的情况。首先看中国经济增长的动力。谈及劳动力,我们面临一个挑战,即在

2013

年以后,中国的人口红利结束,年轻人口的总数开始减少,意味着有效劳动力供给开始下降,所以面对

2013

年拐点,大家对依靠投资拉动增长的模式开始反思。因为我们的人口红利发生了变化,意味着经济增长可能会长期下行,也就不能够再去依赖投资增长。但是我们发现,虽然

2013

年开始,中国劳动力供应增速开始下降,但是在

19

年左右,非农就业的增速开始企稳,似乎劳动力增长并没预期那么差。

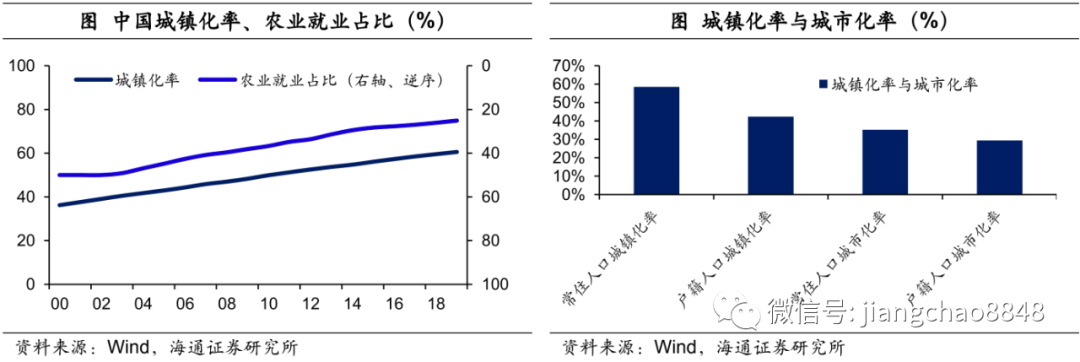

这背后的原因需要我们去理解:劳动力的变化不光体现在每年数量的新增,当劳动力位置发生变动,对经济的影响也会迥然不同。过去中国大量的人口在农村,身处第一产业——农业的生产效率较低,而随着农村人口进城,也就是城镇化的推进,生产效率逐步提高。虽然人的总数没变,但劳动效率却在提升。因此,可以用非农就业刻画劳动力供应。但现在新的问题在于,中国的城镇化率已经在

60%

左右,很多人担心中国的城镇化是否已经接近尾声?而我们认为城镇化尚未结束。参照发达国家的经验,城镇化率可以达到

70%

至

80%

。中国目前的农业人口占比还在

20%

以上,仍有下降空间,所以城镇化本身没有结束。另外,中国还有一个非常重要的潜力,就是户籍人口的城市化。过去由于户籍限制,很多人虽然长期住在城镇,但是由于缺少城镇户口无法安心工作,导致效率受到抑制。未来政府可以全面放开户籍管制,那么即使劳动力总数没有变化,还可以进一步提升人口效率。因此,不需要为中国的劳动力供应过于担心。

未来户籍人口城市化还有进一步提升的空间。回看美国,出现穷人住在城市,富人住在郊区现象,逆城市化开始出现。但是在中国,教育、医疗等资源集中在城市,大家仍进一步向城市聚集。过去是从农村搬到乡镇,现在是从农村和乡镇迁向各级城市。因此,只要我们的人口迁移还在继续,都市化都市圈还在建设,那么人口效率也会随之提升。就这点来讲,我国的劳动力供应红利还在,城市化的红利尚存,这也使我们依然可以期待未来中国经济能保持中速增长。

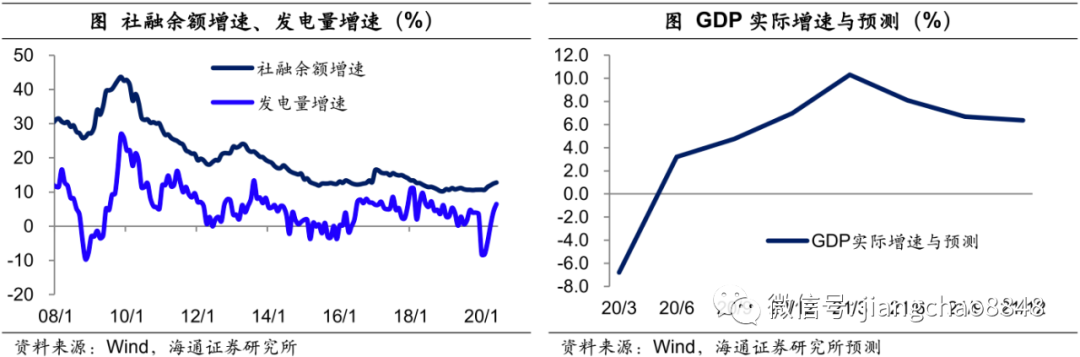

货币与地产周期。

再看短期的中国经济变化,现阶段的决定因素依然是地产周期。可以看到,地产投资是和我们的经济增速和发电增速关系最为密切的指标。而且在地产、制造业、基建三大投资中,唯有地产投资和经济相关性最高。对于近期经济出现的回暖,其实也是地产投资出现了回升的结果。

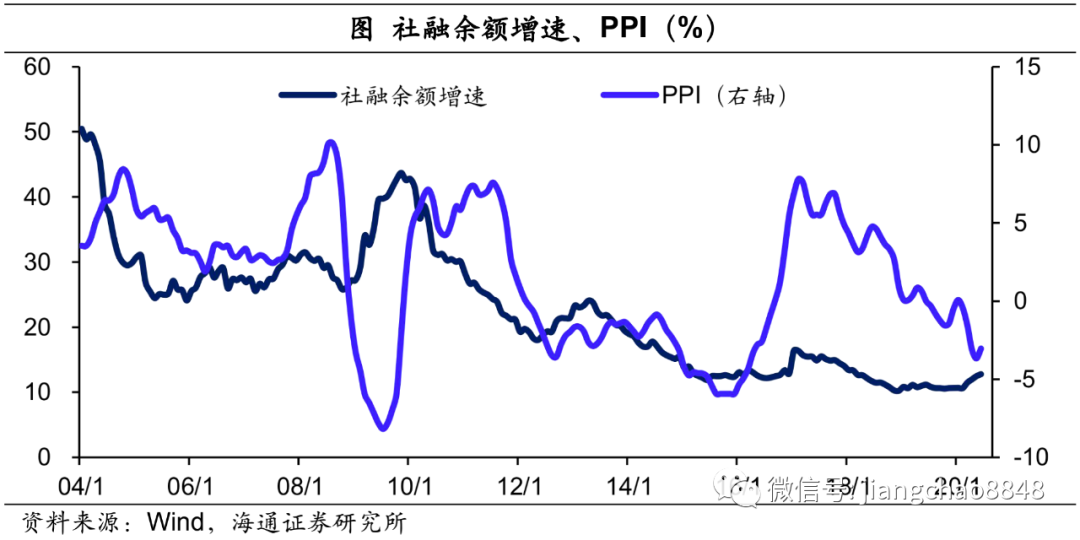

那么为什么地产周期会起作用?这主要是通过货币产生影响,其中有一个重要的货币指标叫社融增速。社融增速的变化和中国经济变化高度一致,因为我们每一次货币的发行,先会引发地产销量回升,进而撬动经济增长。这是中国目前经济周期波动的一个重要规律。

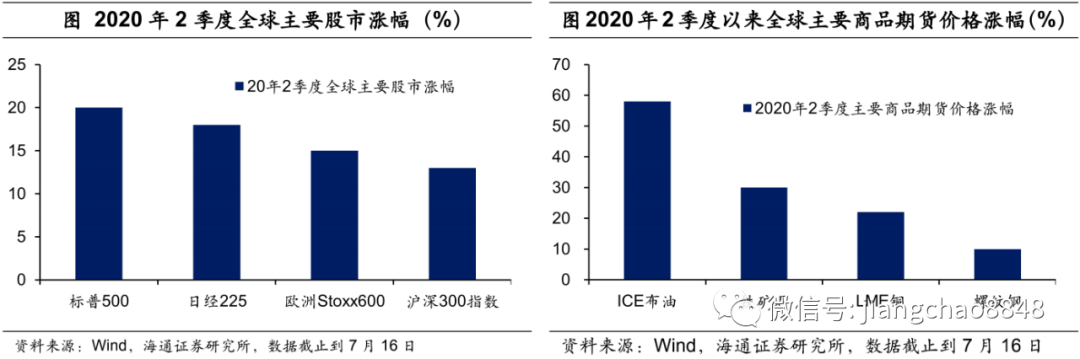

今年我们大家共同见证了历史:新冠疫情爆发后,感觉它确实百年一遇,全球机构一度预测世界经济可能会陷入衰退。后来我们的确见证了经济衰退的过程,但同时也看到资本市场走出了意想不到的行情。虽说一季度全球的股市、商品遭遇重挫,但是从二季度开始,美股创出新高,中国股市大幅反弹,油价也从当时所谓的“零油价”、“负油价”回升到目前的每桶

40

美元以上。后来,中国和美国的房价也都悄悄创出历史新高,那怎么解释这种现象?按照我们之前的框架,既然经济增速回落,回报率下行,理论上风险资产本该下跌,但是为什么本轮经济衰退后,风险资产又全都上涨了?

这需要我们继续深入思考,即资本市场的整体定价不是面向过去,而是面向未来。经济衰退已经发生,而我们更需要关注的是未来经济如何演绎。它会继续衰退,还是会发生新的变化?这也是今年疫情后资产价格表现发生变化的一个核心原因。

新冠疫情来势凶猛,大家不得不居家隔离,导致大规模的停工停产。由于无法从事工作,大家必然会遭受财富损失。既然

GDP

衰退已成客观事实,关键问题在于谁去承担这个损失?

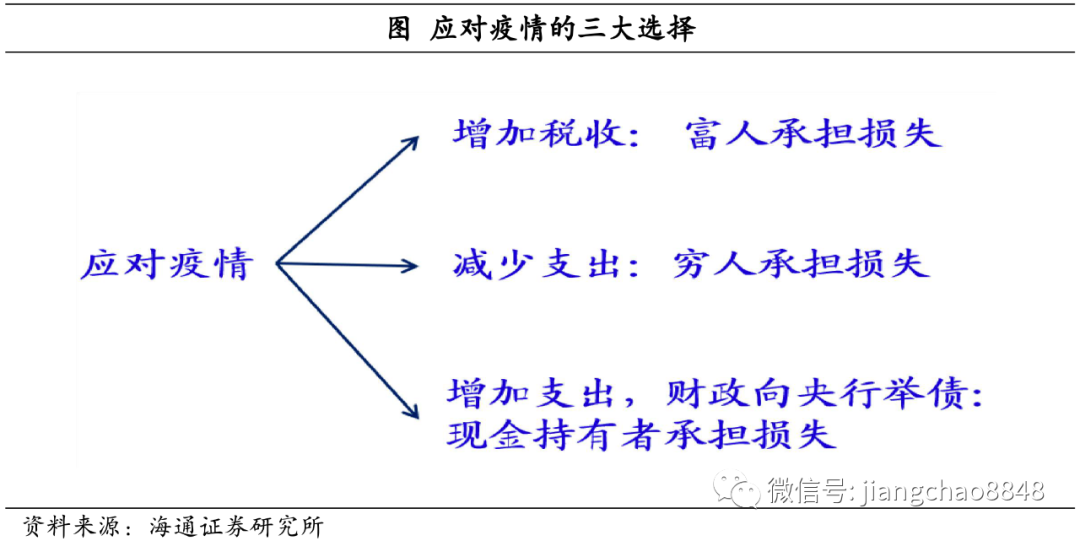

从理论上看,主要有三种政策选择:第一种是让富人阶层承担疫情的损失。富人既然有钱,而经济现在很差,那么可以加大征税的力度,让富人多缴税来帮助穷人。但是在疫情之下增加税收可能不太现实。第二种是让穷人去承担损失。既然疫情是天灾,而我们经济不好,政府也没有钱,干脆就少花钱。但是这时候可能也没法去选,穷人是多数,如果大家都很痛苦,政策也“于心不忍”。最终只有第三个选择可行,也就是政府出面借钱,给穷人去花,而且政府借钱也不找富人,而是直接向央行借。在整个过程中,我们发现似乎没有任何人遭受损失,穷人有钱花,富人也不用去掏钱,皆大欢喜。而这也是疫情期间全球共同的政策选择。

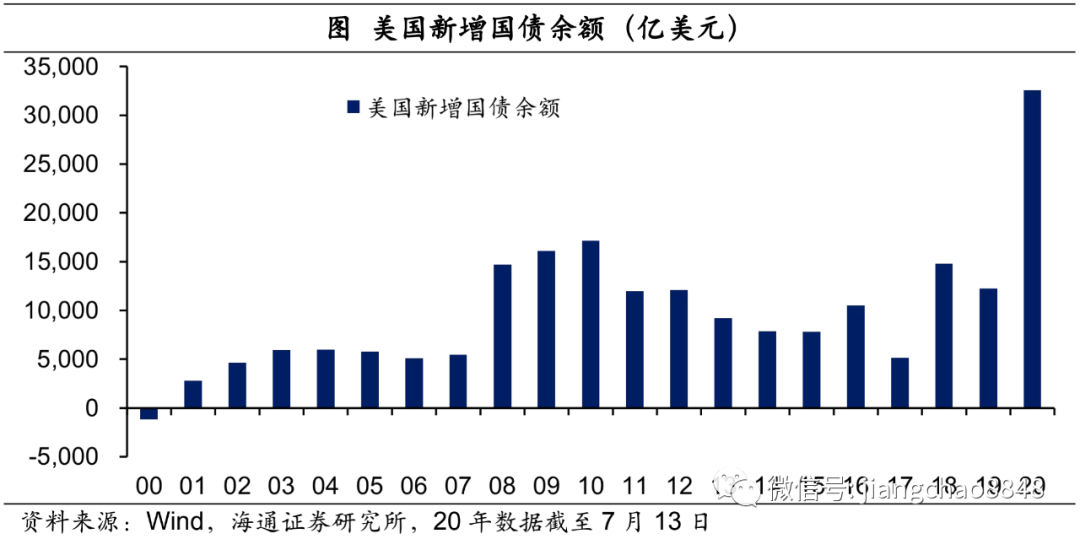

比如美国,首先出台了四轮财政刺激计划,合计总规模达到

3

万亿美元,接近美国

19

年

GDP

的

15%

。而且近期由于三万亿美元的刺激消耗殆尽,目前美国正在讨论下一轮新的财政刺激计划。面对巨额的财政刺激,谁来买单?答案就是央行。美联储在

3

月份宣布了不限量的量化宽松政策,并在之后如实兑现承诺。到

7

月份的时候,美联储已新购买了近

3

万亿美元的资产,与美国的财政刺激大体相当,一边财政举债,一边央行印钞,也就是通过所谓的财政赤字货币化应对疫情。

如何理解财政赤字货币化及其影响?刚才我们讲的这些经济规律依然有效。货币政策会决定经济变化,其核心就是货币增速是上升还是下降。正常情况下,疫情爆发后,居民企业因停工停产而没有信贷需求,理论上应该是货币收缩、经济下行。但是政府不愿看到信贷收缩以及经济衰退,在政策端便会考虑如何刺激货币增速在未来重新上升。这时候需要去思考货币创造的过程。

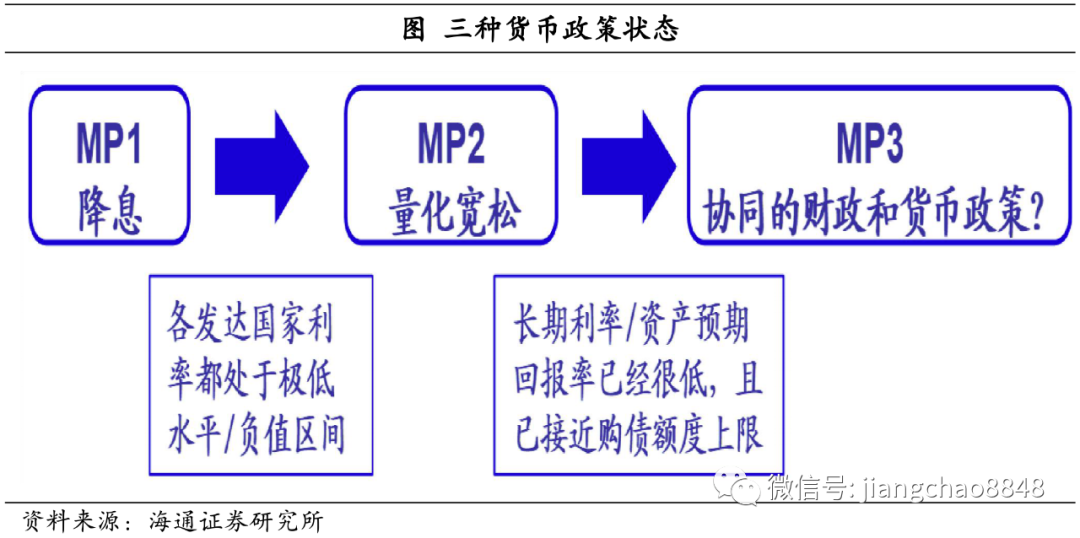

通常货币政策是这样的,央行降息之后居民和企业就愿意去贷款,然后货币增速就此回升,这被称之为常规性货币政策,即通过降息去刺激货币。但是我们发现当前很多发达国家的利率已经降到零,无法继续降息,或者说利率变成零之后,即使降息居民和企业愿意借款,但是银行并不乐意,因为在负利率下银行放贷不赚钱。这意味着货币创造出了问题,银行已经不愿意放贷。随后便出现了一个变形,叫做量化宽松的货币政策。虽然说商业银行在负利率或零利率情况惜贷,但是央行可以取代商业银行出来放贷,央行并不在意是否亏钱。这时候量化宽松相当于央行开始提供贷款,以此取代商业银行。

但是如何理解新的财政赤字货币化和量化宽松的区别?纵使利率降到零,央行放贷也不在意成本,是不是就一定能把货币放出来?其实未必。因为居民和企业可能已经负债累累,哪怕把利率变成零,也未必愿意借款,因为还不起。此时,私人部门可能已经借不了钱,需要财政出来借钱,而财政出来借钱不需要考虑债务问题。这就是目前所谓的财政赤字货币化,它是第三种货币政策状态,是财政跟货币政策的协同,一方面央行取代了商业银行来放贷,同时财政取代了私人机构出来借钱,最终货币一定可以印出来。

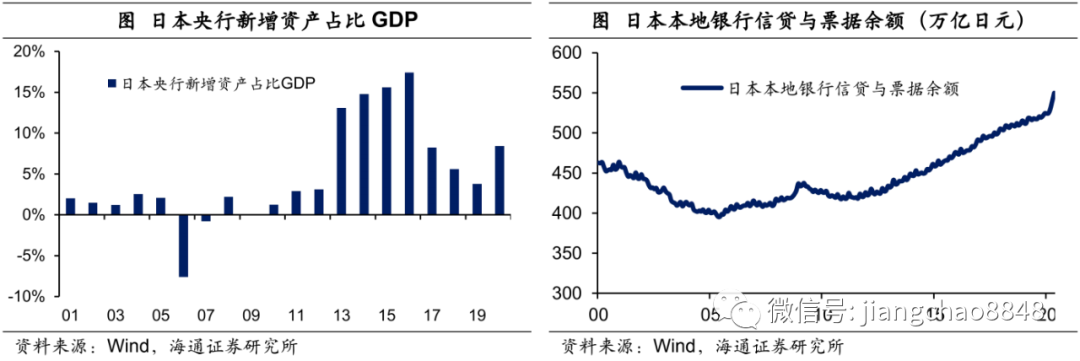

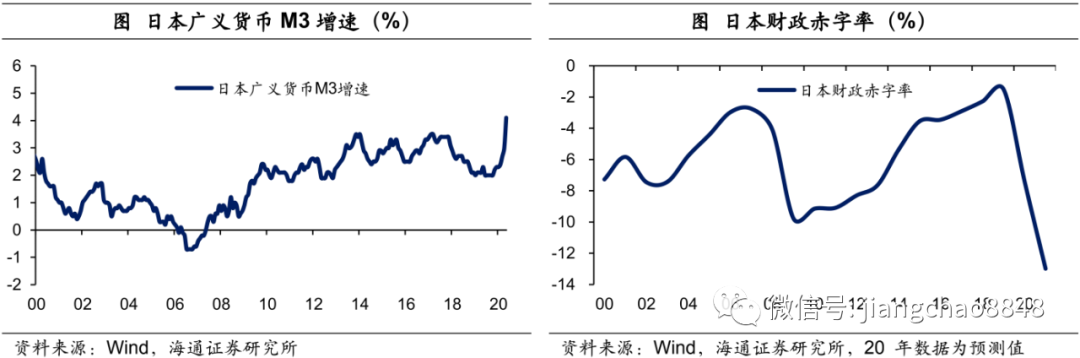

回望历史,日本是全球首个推行量化宽松货币政策的国家,也因此能给当前的很多政策决策较多思考。比如,早在

2001

年日本开始使用量宽政策,但是此后差不多有

12

年的时间央行购买的资产规模较小,并没有多大意义。

后来在

2013

年安倍上台后,开始实施大规模的量化宽松货币政策。随后日本的股市开始涨,房市止跌回升,通缩也开始变成通胀。可见央行出来放贷,只要规模足够大,其实还是有用的。另一方面,日本推行的量宽政策,效果似乎一直比较有限,究其原因,主要在于日本在

2013

年同时紧缩了财政政策,压缩了财政赤字率,这意味着整个央行虽然在放贷,但是借钱仍然靠私人部门,这一过程存在较大缺陷。这次各国政府汲取日本的经验教训后,财政赤字规模足够高,货币政策尺度足够大,两者配合之下效果立竿见影。

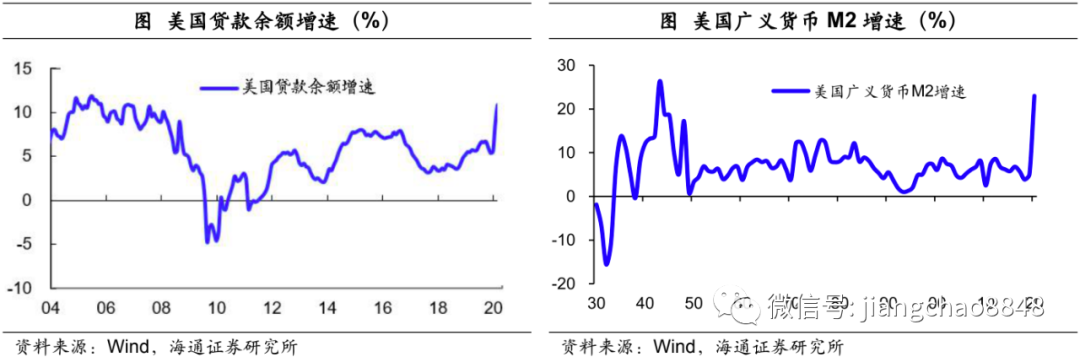

美国的货币增速在今年

3

月以后迅速跳升,7月美国的货币增速高达

23%

,创下

1944

年二战以来新高。虽然

3

月份大家悲观预期相对合理,因为当时疫情爆发后,大家推断居民、企业停工停产,借钱意愿较低,所以货币会收缩,经济也会回落。但是在全球财政赤字货币化的影响下,央行出来放贷,财政拼命地借钱,货币增速创下新高,这时你会发现我们的观点发生了改变,因为货币印出来了,说明未来的经济可能会重现复苏。既然货币印了这么多,资产价格再跌也就不再合适。所以对于这次全球风险资产的反弹,重要的背景就是财政赤字货币化,它改变了货币增长的轨迹,改变了资产定价。

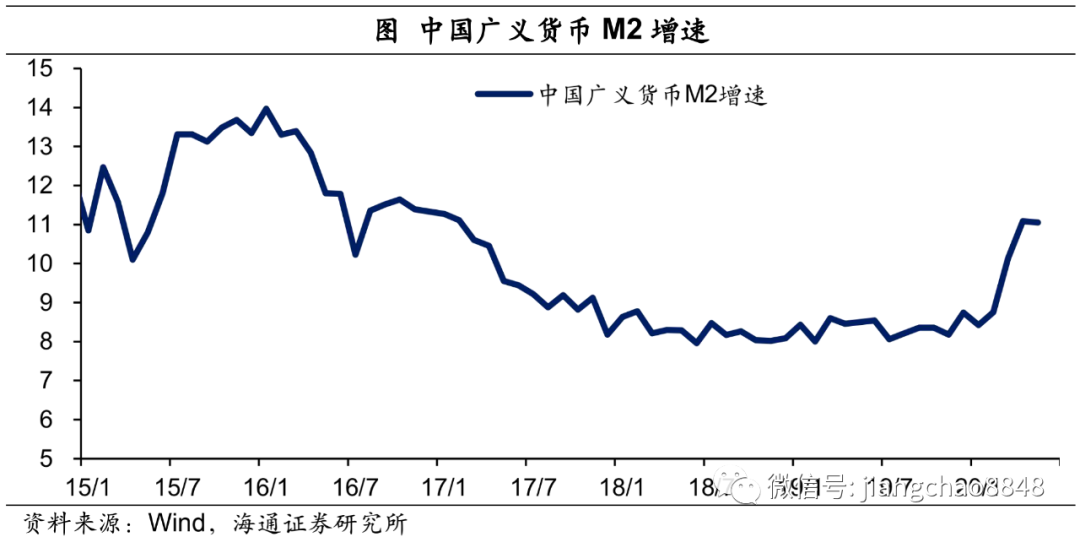

回看中国的情况,和海外也比较相似。今年中国给出了

8.5

万亿的广义财政赤字,同时发行了特别国债,也是通过财政应对疫情。在货币层面,我国比欧美要克制,不像他们的货币增速创下八十年新高。我们的货币增速目前大约在近三年的高位,但其实也是有所回升的。从方式来讲,我们跟海外也比较类似,在财政赤字增加后,央行出来为商业银行融资提供支持,最终货币增速实现回升,从过去两年的

8%

升至目前的

11%

。

在货币增速回升之后,中国经济有希望在未来走出新的一轮复苏周期,而这也是过去十年的规律,随着社融增速的每一次回升,经济往往会出现一年左右的复苏。今年

3

月份开始社融增速回升,我们当时判断经济应该是触底了。我们预测这一次社融增速至少可以回升到今年年底,以此推演本轮经济复苏可以延续到明年上半年,所以未来半年到一年的时间可能会出现新一轮经济复苏周期。

同时,随着货币增速上行,我们预测中国的通胀可能也会重新见底回升,以上是我们对经济和通胀的短期预测。

货币超发与资产泡沫。

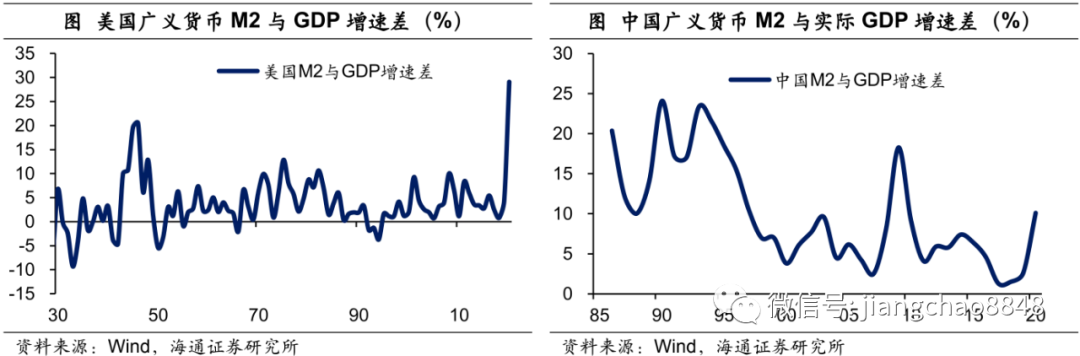

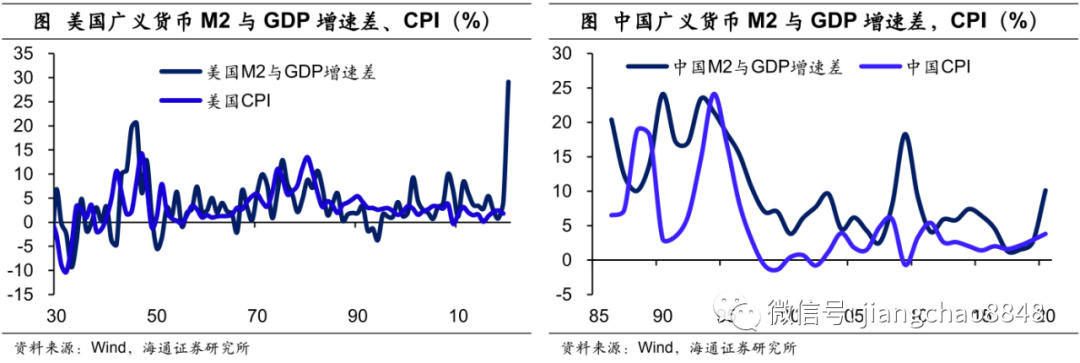

在这样的环境下,如何理解资产配置的选择?刚才我们讲了经济增长的各种关系,但是最终的结果是要应用到资产配置。如何配置资产来获取最大的长期收益?如前所述,应对疫情各国都是依靠财政和印钞就是财政赤字货币化,使得货币增速上升。一方面,我们看到全球的货币增速出现了上升。另一方面,我们发现目前经济增长还是相对较为低迷。结果很明显,全球货币都印多了。

这一现象在美国最为明显,根据

IMF

预计美国今年

GDP

增速为

-8%

,但其广义货币

M2

增速已经高达

23%

,货币远超经济需要。中国情况可能好一点,但我们上半年的货币增速在

10%

以上,而

GDP

是负增长,货币可能也超发了

10

个百分点。

我们发现,在纸币时代,货币超发是长期现象。以美国为例,自

1933

年退出金本位之后,在过去的

87

年中有

75

年都是货币超发的。而中国从

1986

年开始公布广义货币数据,到目前为止有

34

年,可以发现在过去的每一年,我们的广义货币增速都高于当年

GDP

的实际增速。结果显而易见,货币超发是一个长期现象。我们有这样一个思考,自从人类政府开始有印钞权后,大家见证过多次灾难,例如经济危机,又如新冠疫情,但是如何应对?可能印钞是相对容易的选择。比如这次的疫苗,肯定要等一年以上的时间,也并不知道什么时候能够出来,而这个时候通过财政货币刺激,可以让大家短期过得好一点,也是出于好心。但是结果就是货币印多了。巴菲特有一句名言:“每隔十年左右,乌云就会笼罩在经济的上空,随后便会下起金子雨。”其实就是印钞机启动了。

既然货币超发是长期现象,我们要思考,超发的货币去哪儿了?在早期,比如美国的

1930-1980

年代以及中国的

1980/90

年代,超发的货币首先体现为通胀的高企。

但是后来到了美国的

90

年代后,以及中国的

2000

年后,货币超发依旧存在,但是中美的通胀率均大幅下降,货币超发不再体现为高通胀。此时它的主要体现在资产市场,比如美国从

90

年代开始,