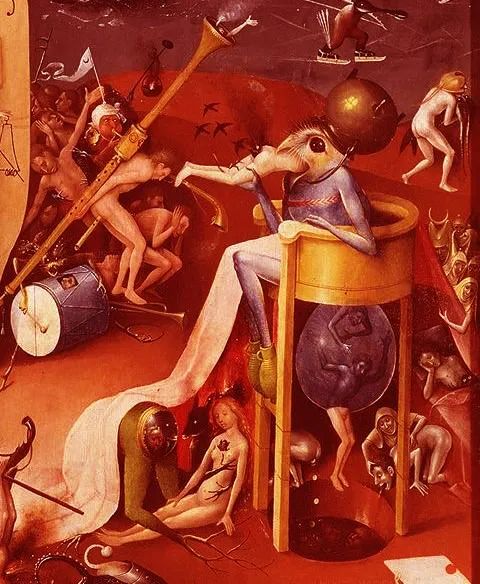

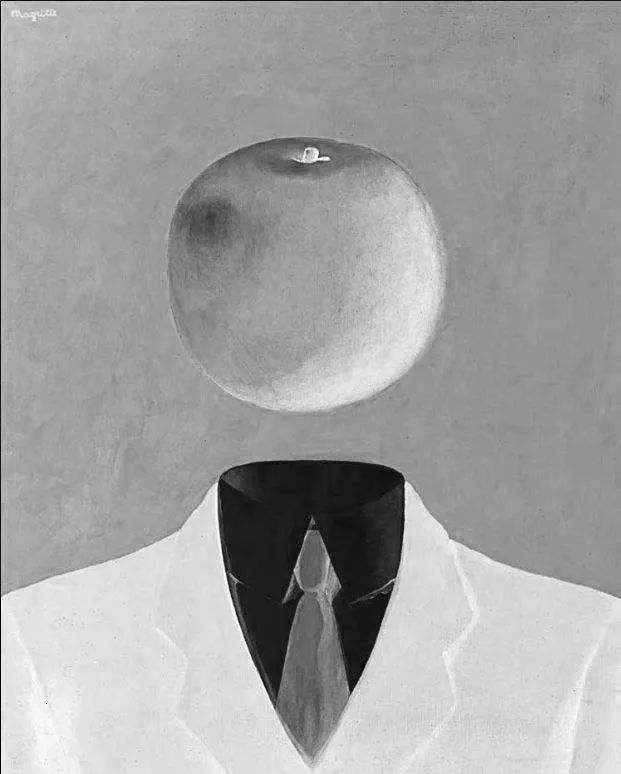

《无知的教师:智力解放五讲》是法国当代最有影响力的哲学家朗西埃的哲学奠基之作,其中的思想要点,贯穿了他之后所有的研究。而本书写法,像是讲述故事,讲了一名法国教师雅科托的不凡经历。

雅科托依据一本传统的小说课本,创设了他的教学法,其中关键,就是教师自身并不授以具体的知识,鼓励学生运用自己的认识能力,教师只用“验证”学生是否学会。这场教学实验打破了以往将

学问与无知对立的教育逻辑

,教师只作为一名无知者让学生

意识到自己心智的真正力量。本期推送的节选章节讨论了

在极端的反理性环境中,我们还能用理性做些什么?

社会永远不会是理性的,但其中仍然会有一些理性的时刻。这种时刻,不是各智力的重合,而是理性意志的彼此认可。

于是

理性可以拥有生命,忠于自我地居于社会的反理性中,并在其中产生作用。

在不平等的痴妄之内,始终能够检验各智力的平等,并让这种检验发挥效力。

作者

雅克·朗西埃1940年出生于阿尔及尔的法国哲学家,巴黎第八大学哲学系荣休教授。早年与老师阿尔都塞合著《阅读〈资本论〉》,后来走上独立的思想道路,成为当今法国激进理论的代表人物之一。近年撰写了多本著作探讨美学与政治的关系,包括《电影的寓言》《被解放的观众》《美感论——艺术审美体制的系列场景》《失去的线索——关于现代虚构作品的随笔》等。院外感谢译者与出版社授权,之后还将陆续推送此书中的部分论文。

文|朗西埃 译|赵子龙 责编|XQ

歧视中的社会|朗西埃《无知的教师》第四章|节选|下

本文7000字以内 |

接上期

哲人王与人民主权

所以说,仅有平等,才能解释不平等,而那些不平等之众,则始终无以思考这种不平等。理性的人,他清楚公民是反理性的,也清楚这是无解的难题。虽然唯有他看到了这不平等的循环,然而他知道,自己作为公民,也无法跳出这个循环。“我们仅有一种理性;但并不是它构造了社会秩序。所以它不会带来福祉。”【注1】某些哲人当然有理由去指责那些“公职人员”,因为后者力争去理性化现存的秩序,而这种秩序本就没有理性。但这些哲人也在妄想,因为他们想塑造一种更为合理的社会秩序。我们知道,这类想法有两个互为对照的极端象征:从前柏拉图的哲人王设想,以及现代人民主权的设想。一个国王,当然可以像任何人一样是一个哲人,但他作为国王,只是因为他是人。他作为领袖,他的理性同于他手下的大臣,这些大臣的理性同于手下的官员,这些官员的理性又同于那所有的人。确实,这个国王不听命于上级,而只依靠下级。但这个哲人王或说国王哲人,仍属于社会的一部分;他就像所有人一样,受制于社会中的各种法则、各种高等特质、各种讲解组织。

也正因此,那另一种哲学设想,即人民主权,同样是不可靠的。因为人们把这种主权看作有待实现的理想、有待施行的法则,但它其实一直就存在。历史记载了不少国王,都因无视这一点而丢掉王位:他们的统治,只是借助了群体施加的重负。而哲人们因此抗议,说人民不能屈从而交出主权。但我们要说的是,或许如此,但其实人民从一开始就丢掉了它。“不是国王塑造了人民,尽管他也许有这样的心愿;而是人民制造了领袖,而且他们从来都想要领袖。”【注2】人民屈从领袖,领袖也同样屈从人民。这互相的服从,就是政治的虚构所依据的原理,它让理性从根本上屈从不平等的激情。而哲人们的悖论,就是假设一个由“人”组成的人民。这已经是一个自我矛盾的说法,一种不可能的存在。人民之中,只有公民,他们已经让理性屈从于不平等的虚构。

注1:

《母语篇》,365页。

注2:

《论社会契约》(« Le Contrat social »),《全一哲学月刊》,第五辑,1838年,62页。

但我们不要误解这种屈从。我们要说的,并不是公民这种理想之人只存真实之人的尸骨,也不是这平等的政治天堂里的居民遮蔽了在具体的人们之间的不平等现实。与此相反,我们要说的是,平等只能存在于人与人之间,存在于那些自认为理性存在的个体之间。而公民,这政治虚构中的居民,反而是不平等国度里的失权之人。

因此理性的人知道,本来就不可能有政治科学,不可能有基于真理的政治。真理并不解决公众领域内的任何冲突。它只能让人在自己单独的意识中感到,而在两个意识发生冲突时便会消退。谁若寻找真理,就要知道,它仅有自身,不带附加条件。而各种政治主张则与此相反,从不忘加上最强悍的附加条件,有些人声称“不博爱毋宁死”,【注3】另一些人还可以反过来声称“不合法毋宁死”、“非寡头统治毋宁死”等等。“第一个词各有不同,但第二个词总是直言或暗含在各种主张的旗号和标语里。一边的人打出旗号‘甲某主权或者死’,另一边的人打出旗号‘乙某主权或者死’。人们总提到死,我知道有些慈善家甚至提出‘废除死刑或者死’。”【注4】而真理,它从不做制裁;它不会在后边加上死字。因此我们可以继帕斯卡尔【注5】之后提出,我们早就知道怎样让强权得到公正,却远远不知怎样让公正获得强权。这种设想本身就没有意义。强权毕竟是强权,它可以理性地去使用强权。但我们如果想让强权变得理性,这就是不理性的。

注3:

“不博爱毋宁死”(La Fraternité ou la mort),直译作“博爱或者死亡”,是法国大革命口号“自由、平等、博爱”的原初版本的简略写法,其中“博爱”更近于“友爱”、“团结”之意。——译注

注4:

《全一哲学月刊》,第五辑,1838年,211页。

注5:

帕斯卡尔(Blaise Pascal, 1623—1662),法国启蒙思想家与通才;这句话便是沿用自他的名言:“公正没有强权就是无力的,强权没有公正就是专横的”。(La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique.)——译注

如何理性地反理性

所以,理性的人只有服从公民的痴妄,同时尽力保留自己的理性。某些哲人提出应对的方法:他们说,人不应只有被动的服从,有其义务就应有其权利!但这种说法正是源于分心。义务的概念,根本没有、也根本不会牵连到权利的概念。屈从者,就是绝对地屈从。从中寻求补偿,不过是可怜的自欺欺人之计,其结果最多是将屈从合理化,或是让人更能假装自己避免了屈从。而理性的人不会陷入这些骗术,他知道社会秩序带给他的最大好处就是这种高等性,让秩序高过无序。“哪一种秩序都可以,只要它可以不受扰乱。所有的社会组织从来就是如此。”【注6】即使合法化的暴力成为垄断秩序,这也有利于限制暴力,并给理性留出避难所供它自由地行使自身。所以,理性的人并不认为自己高于法律。他顺从这种高等性,因此就不得不服从那些自认高等的低等者的共同命运,与他们一道组成人类这个物种、延续它的反理性。在他看来,社会秩序是一个超出理性能力所及的谜,是一个高等理性的成果,而这个成果要求他牺牲自己的部分成果。他作为公民,服从统治者的反理性的要求,但不顺从这种反理性给他灌输的各种道理。同时,他并不放弃自己的理性,而将其作为首要原则。我们在前面提到,理性的意志,首先是战胜自己的艺术。理性只要管控自身的牺牲,就能原样留存下去。理性的人,就是坚持品德的人。他让自身的理性去部分地屈从反理性的要求,从而为理性维持一个处所,保留战胜自我的能力。于是,理性可以在反理性之内持有一座永不沦陷的营垒。

社会的反理性的两种象征如同战争,它们就是战场和辩议场。战场是社会的真实写照,是社会的根本理念所造成的终极结果。“两个人在相会时互致敬意,因为他们认为彼此的智力是平等的;但如果其中一人被置于另一人的国家的中心,他们两人就不再行使那些仪式:人们开始滥用强权和理性:人们指出这个闯入者来自蛮夷之地;人们无礼地将他看作蠢人。他的口音让人们笑得喘不过气,他的动作那样笨拙,所有这些都显示出他出身自他那个不纯的种族:那里的人是迟钝的,而这里的人是机灵和轻佻的;那里的人是粗野的,而这里的人是高傲的。总之,某些人就直率地认为自己比另一些人高等;而他们只要带入各种激情,就点燃了战争的火种:不管哪一边的人,都像消灭害虫一样杀人如麻。而杀人越多,就越光荣。有人以人头换取报酬;有人焚毁一个村庄,以此要求勋章,而他如果焚毁的是一座大城镇,就要价更高;这场血的交易,就叫作热爱祖国。……以祖国为名义,你们就可以像野兽一样扑向接壤的邻人;但如果有人问你们具体何谓你们的祖国,你们直到割破彼此的喉咙也不能就此达到一致。”【注7】

然而哲人和有集体意识的人却一致强调,此事需要分别看待。有些战争是非正义的,是征服之战,源于那意图使人臣服的痴妄;但有些战争是正义的,是人们要保卫祖国疆土不受侵犯。雅科托曾经当过炮手,当然知道这一点,在1792年,他挺身救国于危难之中,在1815年,他抗争议会各派势力,反对外敌促使国王复位。但是,他因为这些经验恰恰知道事情的道理远不是看上去那般简单。人去保卫受侵的祖国,是作为公民,也是作为人。他并不是牺牲自己的理性而维护品德,因为他作为理性的动物,受理性支配,会尽力保证自身存活。在这种情况下,理性与战争没有冲突,自私与品德也没有冲突。所以这种战争没有任何特别意义。反而,人奉命去征服他国时,他如果是理性的,才是为社会之谜让自身理性作出了特别的牺牲。他需要更高的品德,才能维护内心的堡垒,才能在退伍还乡之后,借助自主的判断,找回他曾为履行公民义务而献出的自我主宰。

注6:

《外语篇》,123页。

注7:

《母语篇》,289—290页。

尽管如此,在军队交战之中,理性所经受的考验并不算严峻。理性在其中,只需要停用自身。它所做的,只是支配自身,去服从权威的发号施令,而这个权威,已经有足够的力量去明令指派所有人。而某些场所里的情况较此远为复杂,因为其中的权威还有待在互相冲突的各种激情之间得以确立,这些场所,就是人们讨议法令的议会、根据法令作出审理的法庭。它们让理性面对同一个谜,并且只能顺从它。经过激情下的争议、反理性的诡辩,天平倾向一边,而法律就像一个将军一样发号施令,令人服从。但这个谜,也需要理性之人的参与。它将理性从只能作出牺牲的处境,带到另一种处境,并且确保这里属于理性自身,属于推理。然而理性的人知道,其中只有斗争,推崇战争的法则。胜利取决于斗争者的机警与力度,不取决于理性。正是因此,激情凭借辩术统治了这里。我们已经谈到,辩术根本无关于理性。但这句话反过来说是否成立?理性是否根本无关于辩术?所谓理性,总的来说,不就是指那言说的存在的自主,让他可以在任何领域形成那艺术家的成果?理性既然如此,就一定有能力像在任何场所一样在议会上发言。理性就是让人学会各种语言的能力。因此它也能让人学会议会和法庭的语言。那么它就可以让人学会反理性。

我们必须与亚里士多德一样背弃柏拉图的看法,后者认为理性之人不该蒙羞去加入法庭论争,所以苏格拉底不该蒙羞去跟梅雷图斯和阿尼图斯【注8】作对,以致输掉了申辩和生命。相反,我们应该学习阿尼图斯和梅雷图斯的语言,即演说家的语言。学习这门语言,与学习其他语言一样,甚至可能更简单,因为它的词汇和句法不超出一套简单的循环。一切都在一切之中的方法,在这里比在别处更见效。我们应该先学习某件事,比如米拉波的一篇演讲,再将它联系到其余一切。旧教师的学徒们煞费苦心地学习辩术,而我们只是将它看作游戏:“我们对一切已经提前懂得;一切都在我们的书里;我们只需改换名目而已。”【注9】

而且我们还知道,演说艺术的精髓并非夸张的句式、华丽的词藻。这些手法的作用,并不是说服那些心智,而是让他们分心。议员通过一项法令,就像攻克一座堡垒,靠的是发起进攻、讲出词语、做出动作。在一个议程里,常常有人为了终止讨论,大胆地第一个喊道“投票表决!”,让进展方向随之一转。所以,我们也要学会在恰当时机喊出“投票表决!”。我们不用觉得这样做有辱我们自己以及理性。理性本就不需要我们,是我们需要它。我们装出的斯文,不过是懒惰和懦弱,与孩子不肯面对同伴即兴演讲的高傲心态一样。我们也要随时喊出“投票表决!”,但我们的声张,是朝向那些支持获胜演说家的怯懦之众,不然,这个演说家就胆敢去做我们因懒惰而没有做的事。

注8:

梅雷图斯(Mélétos, 生卒不详,可考前5世纪—前4世纪),阿尼图斯(Anytos, 生卒不详,可考前5世纪—前4世纪),两人皆是苏格拉底死刑审判中的控诉者。——译注

注9:

《母语篇》,359页。

这种做法,是否让普遍教育法变成一种政治犬儒派,将边沁所驳斥的诡辩术重新捡起?这理性的反理性者给我们的教诲,其实更近于无知的教师的教诲。其中的关键,是要我们去检验理性在各种情况下的力量,是在极端的反理性环境中,探索我们还能用理性做些什么,探索理性何以保持自身的活力。那理性的反理性者,虽然陷于社会的痴妄所引发的循环之内,却显示出个体的理性永远不会停止发挥它的力量。在各种激情所支配的封闭场域里,那分心的意志在进行各种活动,而我们要展示出,那投入关注的意志所能做的总是不亚于、并且超出这些激情所能。其实,那各种激情的统领者,要比他的仆从们做得更好。“最能诱骗人、最以假乱真的诡辩术,始终是那最懂诡辩术的人才能成就。他知道直白的说法,却应其需求尽可能地拐弯抹角,并且从不过火。激情在给予人们某种高等特质的同时,也让自身陷于盲目,因为它毕竟是激情。而理性将一切原样看待;它对事物的展示和回避程度,都是它认为适宜的,不多不少。”【注10】这些话不是教人巧计,而是教人忠实。人只要在反理性之内忠于自身,他就能对自身的激情、他人的激情做出同样的支配。“我知道,一切都靠各种激情得以成就;但这一切,甚至那种种蠢行,都可以靠理性变得更好。而这就是普遍教育法的独特原则。”【注11】

有人会问,这种做法与苏格拉底又有何不同?毕竟他在《斐德罗篇》和《理想国》里也告诉我们:哲人编造有益的谎言,让它恰到好处地服务于人,因为哲人自己知道他说的是谎言。而我们与他的不同就在于:我们认为,所有人都知道何为谎言。我们能够定义理性存在,也靠从此出发,靠人无法对自己撒谎这一点。因此我们所关心的,决不是贤者的高明,而是理性的人们所具备的力量。而这种力量,系于一项主张,即各智力皆平等。这项主张,正是苏格拉底所缺少的,也是亚里士多德无从纠正的。哲人凭借某种高等特质,略施小计就让人如坠云雾,而他同样因为这种高等特质,无意去接触“身边的奴仆”。【注12】苏格拉底并不想用言论讨好民众,不想撩拨那“粗蛮的猛兽”。【注13】他不想深研阿尼图斯与梅雷图斯的讼师技艺。他认为自己如果那样做,就会导致哲学的没落,而他这种姿态广受赞许。其实,他的主张言下之意是:阿尼图斯和梅雷图斯都是低能的讼棍,所以他们的言论中没有技艺,只有花招,并没有任何地方值得学习。然而,阿尼图斯和梅雷图斯的言论其实与苏格拉底的言论同样,都是人类智力的展现。我们并不是说两种言论有同样的高质量,我们只强调两种都出自同样的智力。苏格拉底这自知的“无知者”,认为自己高过法庭演说家,懒于学习后者的技艺,他顺从了世界的反理性。他这样做有何原因?他的原因,就是拉伊俄斯、俄狄浦斯等悲剧角色走向迷失的原因:他信了德尔斐的神谕;他认为自己是神选之人,受到神的特殊托付。他与那些高等者有同样的痴妄:他相信天才。一个受神眷顾的人,不会去学习阿尼图斯的言论,不会去重复它,也不会在自己需要时去采纳那种技艺。于是,阿尼图斯之流成了社会秩序的主宰。

但有人会追问,社会秩序岂非无论如何都将如此?既然各种社会的秩序无以改变,我们又何必在公共讨议中取胜?这些理性的个体,或者你所谓的被解放者,尽管保全了自己的生活与理性,但终究无以改变社会,所以又有何用?他们比起那些痴妄之众岂不是只懂更好地反理性?

注10:

《母语篇》,356页。

注11:

《母语篇》,342页。

注12:

“身边的奴仆”(compagnons d’esclavage);柏拉图:《斐德罗篇》,273e。

注13:

“粗蛮的猛兽”(le gros animal),指柏拉图多次将哲人与民众的关系比作人调教野兽,见:《理想国》,493a、557a—562a。——译注

阿文提诺山上的讲话

我们可以先这样回应:事态并非不可救药,毕竟在任何社会秩序下,所有个体仍有可能成为理性的。社会永远不会是理性的,但其中仍然会有奇迹,会有一些理性的时刻。这种时刻,不是各智力的重合,因为那仍属于钝化;它是理性意志的彼此认可。当罗马元老院反理性时,人们便站在了阿庇乌斯•克劳狄乌斯一边。这样议程结束得更快,也更不可避免阿文提诺山那一场风波。现在讲话的人成了梅奈乌斯•阿格里帕。【注14】他对罗马平民具体讲了什么并不重要,关键的是,他去跟他们说话,倾听他们,而他们也跟他说话,听他所言。他跟人们讲四肢和胃的比喻,这也许不是很好听。但他这样向人们表示出,言说者之间是平等的,他们只要认识到自身的智力,就能理解事情。他对人们说他们就像人的四肢,这种说法里的技艺,就来自对他人言论的学习、复述、拆解、重组,或者我们可以追认说,它就来自于普遍教育法。他与平民讲话,就像与人讲话,这样一来,他也让他们成为人:这就是智力的解放。当社会因自身的痴妄濒临崩溃时,理性做出了拯救性的社会行动,它行使了完整的自身力量,而这种力量,就来自于众多知性存在所认识到的平等。

这个时刻,让内战得以幸免,让理性的力量得以回归并且胜出,为此,我们值得一番长久的看似无用的苦劳,保存自己的理性,向阿庇乌斯•克劳狄乌斯学习比他更加高超的反理性技艺。理性可以拥有生命,忠于自我地居于社会的反理性中,并在其中产生作用。这就是我们要去做的。人只要用同等的关注,为了这项事业所需,去创作阿庇乌斯•克劳狄乌斯那样的檄文、梅奈乌斯•阿格里帕那样的寓言,他就是普遍教育法的学生。人只要跟梅奈乌斯•阿格里帕一样,认识到所有人生下来就是为了去理解任何他人对自己所言,他就懂得智力的解放。

有些人不够耐心或者安于现状,他们会说,如此幸运的机会少之又少,而且阿文提诺山的风波早已变成往事。但同时,我们也听到一些人发出不同的声音,他们证明阿文提诺山事件其实开启了一段历史,它带来了自我认识,让从前的平民和今天的无产者可以胜任一个人所可能的任何事。巴黎另有一个离经叛道的梦想家,皮埃尔–西蒙•巴朗什,他也用自己的方式讲了这段阿文提诺山上的故事,从中见证了同样的法则,即言说者皆平等,人只要意识到自身所具的智力,就有能力做出一番成就。他写下这段奇特的预言:“古罗马的历史,就目前我们对它的认识而言,已经规划了我们的一部分命运,已经以某种形式深入了我们的社会生活、各种风习、各种见解、各种法规的构造之中,不仅如此,它还将以另一种形式,规划我们的各种新思想,让这些思想深入我们未来的社会生活的构造之中。”【注15】而在巴黎和里昂的工坊里,几个憧憬理想的人也听说了这个故事,还用自己的方式讲述了它。

这个对新时代的预言,当然是一番漫想。但我们知道有什么不是漫想:我们在不平等的痴妄之内,始终能够检验各智力的平等,并让这种检验发挥效力。阿文提诺山的胜利,是真实发生过的,而且它绝不仅驻留在原发之地。罗马平民争取到的护民官尽管也会跟别人一样地反理性,但不论哪个平民,只要感到自己是人,认为自己有能力、认为他的孩子和所有他人都有能力运用智力的权能,这就并非一无所获。我们不可能组建被解放者的党派和议会,不可能来到被解放的社会。但是,任何人在任何时刻,始终都能自我解放、解放别人,向别人宣告这种恩惠,让有这种自我认识的人数量增多,避开那些低等的高等者的闹剧。一个社会、一个人民、一个国家将永远是反理性的,但我们在其中可以增多这样的人:作为个体,他们运用理性,而作为公民,他们会去寻求尽量理性地反理性的技艺。

因此我们可以这样说,也必须这样说:“如果每家人都按我所说的去做,那全体国民很快就会被解放。这里的解放,并非那些学者照应民众的智力水平,通过讲解所给予的解放。这种解放,是人甚至不畏反对那些学者,通过自学所取得的解放。”【注16】

注14:

梅奈乌斯•阿格里帕(Menenius Agrippa, ?—前493),古罗马政治家。史载前494年罗马平民聚集在阿文提诺山发起罢工运动,梅奈乌斯•阿格里帕受元老院委托前去谈判。他向人们解释,平民与元老院就像人的四肢与胃,四肢在辛苦劳作的同时,胃也在劳动,同样支持着人体,因此说服了平民并使谈判成功。——译注

注15:

皮埃尔–西蒙•巴朗什(Pierre–Simon Ballanche, 1776—1847):《关于社会再生学的随笔——从古罗马人民的历史中推演的各国人民的历史的一般公式》,《巴黎评论》(« Essais de palingénésie sociale. Formule générale de l’histoire de tous les peuples appliquée à l’histoire du peuple romain », Revue de Paris),1829年4月,155页。关于此文,在2016年法国劳动法改革所掀起的反对声浪中,雷恩市一家出版社曾将其作为斗争手册刊行,书名为《第一次撤离运动》(Première sécession de la plèbe),并在重版时请朗西埃作序,而他分析道,巴朗什并不是一般所认为的保皇派思想家,其在此文中正是提出,平民阶层的自我意识具有特殊的解放意义。——译注

注16:

雅科托:《智力解放手册》(Manuel de l’émancipation intellectuelle),巴黎,1841年,15页。

版权归译者所有,译者已授权发布。

文章来源

|

《无知的教师》|西北大学出版社2020年第一版

未完待续

|

目录

|

中文版序

|

自从这本《无知的教师》在法国出版三十几年来,我每见它又有一种新的译本出现,总有特别的感情。我也不免会遇上中国读者拿起这本书时会有的疑问:今天对他而言,一个十九世纪初的法国离奇教育家的故事、这个在本国旋即被人遗忘者的故事,还有什么意义?

第一章

|

一场知性历险

1818

年,鲁汶大学的法国文学外教,约瑟夫

·

雅科托,经历了一场知性的历险。然而,他长久以来经历几多事业波折,本有可能错过后来的惊奇发现。

讲解中的秩序

|

雅科托的心智中,突然有一种启示,指向任何教育系统都有的这道盲目信条:我们必须要讲解。不过,认准这道信条又有何坏处?人只有产生理解,才能得到认识。而人产生理解,就需要有人给他作过一遍讲解,需要有教师的话打破所教材料(

matière

)的沉默。但这套逻辑经不起过多追问。

偶然与意志

|

受讲解人长成讲解人,一切周而复始。作为教员的雅科托本来也在其中,但一次偶然,将一个事实带到了他面前。而他一直认为,一切推理都要基于事实、服从事实。不过,我们不能因此把他看作唯物主义者。相反,就像提出散步足够证实何为运动的笛卡尔,或者像同时代的保皇派和信教者曼恩

•

德

•

比朗,他也认为,来自那活跃的、能够省察自身活动的精神中的各种事实,要比任何实质的物更为可靠。

使人解放的教师

|

在雅科托的实验中,他对学生们的指示就是这样的迫使。而它收效甚巨,不仅是对学生而言,也对这位教师而言。学生们不靠教师做讲解而学习,但并非完全不靠教师。他们之前不知道的东西,现在他们知道了,所以雅科托仍然教了他们些什么。而他没有向学生传授自己的学问,所以学生所学的,并不是教师的学问。

力量的循环

|

雅科托似乎从实验中得到了足够的启示:人可以去教自己所不知的,这仅仅需要他解放学生,也就是迫使学生运用自己的智力。教师要做的,就是将一个智力限制在一个任意的循环里,让它只有靠自己才能走出去。要解放一个无知者,只要并且只有先解放自己,这就是意识到人的心智的真正力量。无知者能靠自己学到教师所不知的,只要教师相信他能做到、并迫使他实现他的能力:这里有一个力量的循环。

第二章

|

无知者的课堂

然后,让我们跟随帖雷马科,一起登上卡吕普索的海岛。让我们跟这几位参观者一起去探视那痴妄之人的洞庭

……

书中的海岛

|

他用的是这一本书。他可以用《帖雷马科》或另一本书。是偶然将《帖雷马科》送到了他手中,而这本易用的书始终被他采纳。《帖雷马科》有多种语言的翻译,容易在书店买到。它不一定是最出色的法语作品,但它文风纯粹、词汇丰富、寓意朴实。读者可以从中学习神话和地理,还可以靠这本法语

“

翻译

”

,领略维吉尔的拉丁语、荷马的希腊语。总之,这是本经典的书,这类书可以让一种语言展示它核心的形式和力量。

卡吕普索和锁匠

|

尽管让他胡诌,我们只看事实。我们看到,是一个意志发出要求,另一个智力对此服从。有一种活动,让智力行进在一个意志的绝对限制之内,我们就叫它关注(

attention

)。这种活动在各处没有区分,它可以去辨认字母形状、背诵一个句子、探索两个数学对象之间的联系、拼组一些元素为一段话。

教师与苏格拉底

|

事实上,教师的基本活动就是这两项:他去询问(

interroger

),要求一段言说,也就是说,他要一个本来无知或自弃的智力去展现自己。他去检验这个智力在劳动中的确投入了关注,没有在这段言说里随便地说来逃避限制。为此,我们是不是需要一位循循善诱和博学的教师?恰恰相反,博学教师的学问,会让他更容易破坏这种方法。

无知者的力量

|

我们要先让反对者知道:我们不是让无知者装出有学问的样子,更不会用一种民众的学问来反对学者的学问。的确,我们需要有所知,才能评判劳动的结果、检验学生的学问。而无知者所做的,比这更多也更少。他不是去检验学生的发现,而是去检验他是否作了探究。他是去评判学生有没有投入关注。

关系每个人的事

|

为了检验这种探究,我们还需要知道探究的意思。而这是我们方法的核心。要解放他人,就要先解放自己。这就是认为自己的心智是旅行者,与所有其他的旅行者同类,是与众多知性存在分担着共通力量的知性主体。

盲人与狗

|

这是因为,我们要检验的恰是这一点:所有可以言说的存在,在原则上是平等的。贫穷家庭的父亲可以约束子女的意志,从而检验子女跟自己有同样的智力、跟自己同样地探究;而在书中,孩子探究的是著书者的智力,从而检验其智力与自己的智力在同样地施展。这种相互联系就是解放之方法的核心,是一种新哲学的原则。

一切都在一切之中

|

一切都在一切之中,这是力量的自我循环。这种力量源自平等,它去任何人类成果中探寻智力的手印。雅科托为此设计的练习,震惊了巴蒂斯特

•

弗鲁萨尔,他是进步论者、格勒诺布尔的小学校长,陪同议员卡西米尔

•

佩里耶的两个儿子来到鲁汶。

第三章

|

平等者的理性

我们需要深入探索这些成果中的道理:

“

我们指导孩子,是基于各智力皆平等的主张(

opinion

)”。

大脑与树叶

|

我们从这个开头说起:高等心智如此钟爱的树叶。我们可以如其所愿地承认,树叶是千变万化的。我们只想问:你怎么从树叶的差别,过渡到了智力的不平等?不平等,只是差异的某一种,而这一种差异并不见于树叶的例证。叶子是物质存在,而心智是非物质存在。将物质的属性推及精神的属性,岂非一种谬误?

投入关注的动物

|

我们知道,如果去辩解各智力皆平等,这也是循环论证。所以我们走向另一条路:我们只谈我们所见的;我们指出事实,不求给出它的原因。平等的智力这个词,是概括性的表达,它汇集了我观察两个低龄孩子时所发现的所有事实。

”

操纵智力的意志

|

这种根本的逆转,反映在人的定义的再次逆转中:人是操纵智力的意志。意志是理性之力,而我们必须让这种力量摆脱观念派和实物派的论争。从这个意义上,我们也必须明确笛卡尔的我思中的平等。

真诚的原则

|

有两种根本的欺瞒:一是声称

“

我说的是真理

”

,一是断定

“

我不懂怎么说

”

。那回归自我的理性存在,知道这两种意见的空洞。最基本的事实是,人不可能无视自己。一个人不可能欺骗自己,只可能忘掉自己。

“

我做不到

”

就是忘掉自己的一句话,它让一个理性的人从此隐藏。但在意识和行动之间,没有任何恶意的精灵可以插足。我们需要逆转苏格拉底的格言。他说:

“

谁的恶都不是有意的。

”

我们反过来说:

“

所有的愚昧都出自恶习。

”

理性和语言

|

真理不会讲出自己。真理是一体的,而语言是零碎的。真理是必然的,而语言是任意的。语言任意性的这个论题,甚至在被普遍教育法提出之前,早已把雅科托的课程变成了众矢之的。雅科托为鲁汶的就职课程所定的主题,沿自十八世纪的狄德罗、巴特神父的问题:句子的

“

直接

”

结构将名词置于动词和表语之前,这是自然的结构吗?法语作者们是否有权利认为这种结构标志着法语的智力优越性?雅科托对此一举否定。

我也是画家!

|

从此就有了那奇特的方法,而创始人将它付诸不少痴妄之举,包括教授素描和绘画。他先让学生去讲自己想要再现的内容。比如,他可以临摹一张素描。在学生开始去画自己的作品之前,我们不能给他讲解该用什么方法,那是有害的。我们知道其中的道理:那样做可能让孩子感到自己缺乏能力。于是,我们相信这个孩子有意志去模仿。而对这个意志,我们还要检验。

诗人们的教诲

|

人必须要学习。所有人都共有这种能力,以其经历快乐和痛苦。但这相互的类似,对每个人而言,是要去检验的潜质。人若要建立这种相似,就要走过不相似的漫长之路。我必须检验我的思想中的理性、我的感受中的人性,但为此,我只能随它们去旅历各种符号的森林,而这些符号本身没有意愿去说什么,与思想和感受没有任何契合。

平等者的共同体

|

于是,我们可以设想一个被解放者的社会,这也是一个艺术家的社会。这个社会不去划分谁有知或无知,谁有或没有智力。它只看到行动的心智:总之这些人知道,某个人在自身的艺术中达到完善,只是因为他个别地运用了所有理性存在共有的力量,而这种力量,是每个人都能体会的,只要他退回意识的私有空间,让欺瞒在其中失去意义。

第四章

|

歧视中的社会

但是,我们并没有可能的社会。我们只有现存的社会。我们沉浸于这些梦想,而现在有人敲响了门。

重力的法则

|

我们沉浸于思索那些思考的心智如何围绕真理划下弧线,而物质的运动却遵从另外的法则:引力与重力。在这些法则下,所有的身体都昏聩地加速冲向中心。我们前面说过,人不应从树叶推导心智,从物质推导非物质。因此,智力不适用物质的法则。不过这句话的成立,是针对可以分别看待的个体智力:它是不可分的,不处于共同体,不与他人共有。

不平等的激情

|

因为分心,智力就会附入物质的命运,而我们发现,这种分心的起因是一种独特的激情:歧视、对不平等的激情。意志的堕落,并非由于追逐财富或财产,只因站在不平等的立场思考。不平等并不是由什么事造成的结果,而是一种原始的激情;或更确切地说,不平等的起因,正是平等。

辩术的痴妄

|

辩术的力量,源于某种推理技艺,装作有理来消解理性。自从英国和法国的历次革命把议会权力重新置于政治生活的中心,有些不懈追问的心智又发起了柏拉图和亚里士多德的重要质疑,即人们是否在用虚伪的力量模仿真实的力量。

自认高等的低等者

|

那高等的心智,在纳税选民的集会上驾轻就熟地郑重演说,他可能觉得从前更好;如果在从前那些煽动性的集会上,那些来自底层的民众就能像风向标一样,忽而顺从埃斯基涅斯反对德摩斯梯尼,忽而顺从德摩斯梯尼反对埃斯基涅斯。不过我们要看一看事实究竟。这种蠢笨,让雅典民众摇摆不定,时而支持埃斯基涅斯,时而支持德摩斯梯尼,而它其实有确切的内涵。

哲人王与人民主权

|