印度种姓制度(

英语:

Caste system in India

,或作印度卡斯特体系)是曾在

印度

与

南亚

其他地区普遍存在的一种

社会体系

。这种

种姓制度

以

婆罗门

为中心,划分出许多以

职业

为基础的

内婚制

群体,即种姓。各种姓依所居地区不同而划分成许多次种姓,这些次种姓内部再依所居聚落不同分成许多聚落种姓,这些聚落种姓最后再分成行不同行

外婚制

的

氏族

,如此层层相扣,整合成一套散布于整个印度

次大陆

的社会体系。因此,种姓制度涵盖印度社会绝大多数的群体,并与印度的社会体系、宇宙观、宗教与人际关系息息相关,可说是传统印度最重要的社会制度与规范。

一般认为,印度种姓制度是西元前1500年左右,随

雅利安人

入侵印度而创立的社会制度,原始的

古印度文明

的继承者反倒变成了低阶的种姓、征服者变成了高阶种姓的人。原本的种姓制度并非要划分阶级及人的高低贵贱,而是要确保本身雅利安人的执政权和保持各种工作都有一定的人数;但是经过几千年的发展,很多支持种姓制度的专家学者在

宗教

、

哲学

、

人类学

上亦有提出大量种姓制度适合印度社会的理论,认为在印度种姓制度有其存在的合理性,而且有些理论在印度非常深入人心。

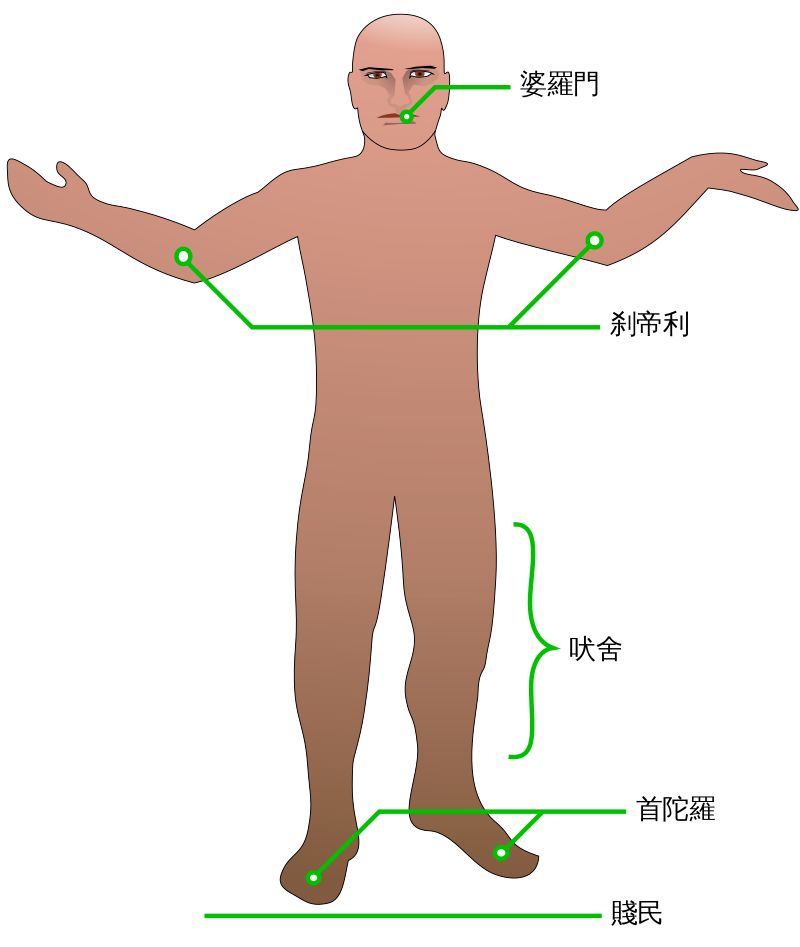

印度四种姓的示意图

印度经历过四次改革种姓制度的时期:最早为

佛教

与

耆那教

为首,这两个宗教都宣称众生平等,一开始就是为了反对不平等的种姓制度而创立的宗教,特别是佛教在日后还成为了

普世宗教

;第二个时期是随著信仰

伊斯兰教

的

马木留克

、

蒙兀尔

等外来征服者统治印度,这些伊斯兰教徒在一定程度上瓦解了种姓制度、大量低阶种姓的人为了逃避次层次的生活改信

伊斯兰教

;进入现代以后的第三个时期,在民主国家的英国统治的

英属印度

时期,英国人带来的西方平权思想很大程度上冲击了种姓制度;最后第四个时期开始于

1947年印度独立

后,种姓制度的法律地位正式被废除,各种种姓分类与

歧视

被视为非法,然而在实际印度社会运作与生活上,其仍扮演相当重要的角色,法律的约束力对实际生活的影响有限。

在劝说印度人民放弃种姓制度的印度圣雄——甘地

语义

果阿邦的仁慈耶稣大教堂,里头保存有圣方济·沙勿略的遗物。随葡萄牙人进入印度传教的耶稣会传教士们是最早留意到种姓制度的西方人之一。

「种姓」(caste,或译为卡斯特)一词源自

拉丁语

的

castus

,原为「纯洁」之意,在

西班牙语

与

葡萄牙语

则作

castas

,即「

种族

」的意思,同样的用法则见于16世纪的

英国

,当时的

英语

将

cast

当作相同的意思。15世纪

葡萄牙人

在印度建立贸易据点后,首先将此字用于该制度之上,「常常用来称呼印度最低贱的各个阶级,以与高阶级的主人们有所区别」。随著

西方社会

对该制度的兴趣,该词逐渐被普遍采用,意义上也出现改变。

在

英国

与

法国

,种姓称为

caste

,其直到18世纪以后才被采用,并且于19世纪初演变成普遍性的辞汇。然而在19世纪前,

英国

人常将「种姓」与「部落」两者混为一谈,并且将制度与瓦尔那混淆,这项认知随著

英国

殖民印度而广布流传。

在印度,与之相应的辞汇是阇提(

梵语

:

जाति

),其带有「

社群

」与「次社群」的意思,也略带有「物种」的意思,即反应该体系中聚落、定居群体与彼此分工(如同自然界各

生物

之间的关系)的意涵,这与

castas

或

caste

原来所指的「部落」或「种族」之意不大相同。

从上述内容可知,「种姓」(在此指

caste

)的概念主要来自于西方而非印度,因此该词汇的意含往往反映

西方文化

对印度的主要看法。今天,「

caste

」不只单指印度的种姓制度,而是指「一种在社群内有严格的社会区分之体系」。换言之,西方文化偏向强调该制度的「隔离」与「不平等」的面向,并由此延伸出各种负面的看法。

人类学家路易·杜蒙

认为,这种强调

平等主义

的观点主要源于近代

个人主义

所强调的自由平等精神,和

欧洲

传统的

王室

跟

贵族

还有

教会

这三个阶层彼此冲突所造成的结果。

「种姓」在汉语中的语义

「种姓」一词原为「

宗族

」之意,后来随

佛教

传入中国,有时被转用来称呼

瓦尔那

。然而到19世纪

西学东渐

以后,「种姓」又成为「

caste

」的中文翻译。于是,在中文世界出现用词混淆的情况:「种姓」既可以是指印度教经典所叙述的「

vārna

」(即瓦尔那,原义是颜色),也被用来指涉实际生活中运作的「

Jāti

」(即种姓制度)。这种混淆加上对印度社会缺乏深刻了解,造成经常出现将「瓦尔那」误认为实际的种姓制度之情形。为了避免上述的混乱情形,部分学者根据「

caste

」的发音采用「卡斯特」这项新翻译,试图取代传统上使用的「种姓」一词,然而使用度上仍不及后者普遍。

另一方面,受到西方观点以及近代印度的

国际主义

的观点影响,社会大众普遍对种姓制度留下僵化、压迫与落后等高度负面印象,因此「种姓制度」在日常生活中通常带有负面的意思,有时作为形容某个制度施行不当的贬义词。

概念

种姓制度并非一套绝对的社会阶层,而是借由许多不同的标准建立起来的一套相对阶序,这些标准诸如:是否吃素、是否杀牛以及是否接触尸体等等……这些标准背后的核心概念是一套「洁净与不洁」的

价值观

,然而该价值观却受到实际生活中的

权力

关系影响。为此,古代印度的婆罗门发展出一套称为「瓦尔那」的分类架构,作为解释并简化整个制度的方式。因此,这两套思维方式大致构成整个种姓制度的主要概念。

洁净与不洁

洁净与不洁是种姓制度的核心观念,其依循的原则主要有二:一种是时效性,一种是互补性:

时效性

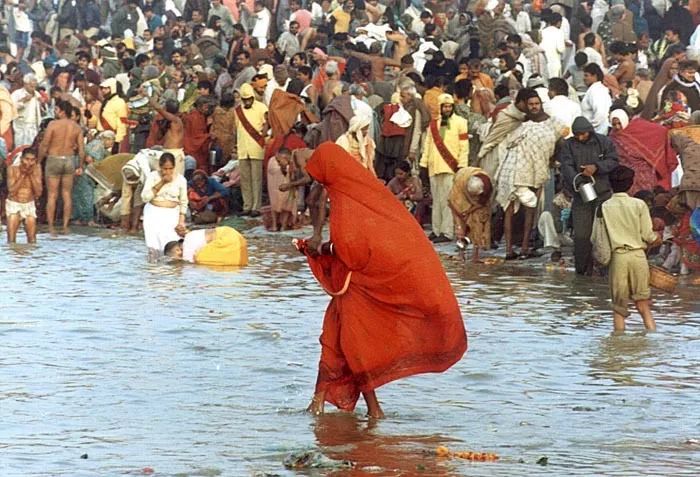

在恒河岸边洗涤的人们:印度教认为水能洗涤不洁与罪恶,恒河河水则有最佳的洗涤效果,因此印度人经常在恒河两岸洗澡或擦拭身体。

不洁可分为两种,即暂时性的不洁与永久性的不洁。在此,「不洁」主要指在生活中各种被视为带有危险性,而需要将受此影响者加以隔离的事物或情况,比如

经血

、

生产

与

死亡

等等......。这些情况之下,即使与之有稍微的接触都算沾染到「不洁」,需要以慎重的方式隔离或是消除其不洁。

所谓的「不洁」是一套繁琐的分类体系,这其中最核心者包含《摩奴法典》所规范的人身上的十二种不洁物(如粪便、唾液等)、出生与死亡以及许多次转手过的人与物品。此外,各种器物之间也有一种比较性的不洁关系,如

金

比

银

洁净,银比

青铜

洁净,青铜比

黄铜

洁净,上述这些金属又比

陶器

洁净,这种比较性的关系会影响到器物的使用年限与价格。同样地,当人与「不洁」的接触程度与关联性也会牵涉到其被隔离的时间长短,以及处于暂时性的不洁还是永久性的不洁。以亲人死亡为例,当该状况发生时,其

核心家庭

的成员被视为最「不洁」,守丧期最久,不住在同一屋簷下的亲戚则依与死者生前来往的程度决定其「不洁」程度与守丧期,即与死者生前来往越密切者需守丧越久,反之则越短。同样的观念用于即将殉夫的寡妇,如果她们正处于经期时,依规定不可殉夫,必须等经期结束后四天并沐浴才可

自焚

殉夫(称为

萨蒂

)。上述这些有时效性的例子都可显示暂时性不洁的情形,而暂时性的不洁通常有直接或间接的化解之道,比如用水清洗(沐浴或洗涤特定部位)、剔除毛发、涂抹牛的五种分泌物等。

然而如果经常性的接触「不洁」的事物,比如专门替死者或产妇洗涤衣物、埋葬死者,这种情况下便处于永久性的不洁。换言之,以接触「不洁」事物为业的人或群体无法摆脱「不洁」的状态,因此他们与他们的亲人必须被长期隔离于大多数人之外,以防污染到其他人。如此,他们便成为「不可触碰」的贱民,其他非贱民的种姓必需避免与之直接接触,甚至迫使他们迁居聚落之外,否则有被污染的危险。

因此,在时效性上可以看见洁净与不洁之间的对立关系:如果要维系自身的洁净,必须远离不洁。洁净与不洁位在价值观的最高与最低两端,彼此相互排斥,互不相容。

互补性

互补性主要与婆罗门有关,其基础建立在于满足婆罗门对洁净的需求以及由此产生的不洁 (互补性这用词是个翻译失误, 它并无"互补"的意思)。作为种姓制度的核心,婆罗门必须保持高度的洁净,才能维持其神圣的地位,因此随著历史发展,婆罗门创造出许多规定与礼仪维系自身的洁净,然而执行这些仪式与规定时如果没有他人协助,多少会沾染不洁而处于不可触碰的状态,因此衍伸出各种处理不洁事务的种姓,这些不洁的种姓之存在保障了婆罗门的洁净。换言之,洁净与污秽是并存的,而婆罗门则是依赖剥削贱民才能存在。举个例子,死牛,特别是被宰杀的牛被视为不洁,然而仪式上不可避免需要以牛皮制成的鼓和接触这些不洁物的演奏者,因此许多地方出现以制作皮革或演奏乐器为业的贱民种姓,然而他们的工作却与神圣的宗教仪式紧密相关,甚至必须在其中扮演主祭者的角色。

洁净、不洁与种姓制度

正因为洁净标准依赖不洁行为才能乎合,因此一个种姓要确立其地位时,会同时根据几项标准作为参照,比如丁种姓的成员可能会有这样的看法:「因为我们是素食者,所以等级高于辛、壬、癸种姓;但我们容许寡妇再婚,所以等级不如甲、乙、丙种姓。」由于种姓内的成员都不可避免地要同时遵守与违背某些洁净标准,因此可以借由各项由洁净与不洁所衍生的实际标准将所有种姓一分为二,最后这些标准汇合在一起时,便构成一套由高至低的「洁净-不洁」种姓阶序。

虽然洁净与不洁的观念在印度社会中具有其重要性,但现实生活中的权力关系却未反映在这套价值观之外,因此这套理想的阶序原则未必符合实际上的社会阶层。即使如此,洁净与不洁的观念提供一个清楚的轮廓,诠释种姓的社会地位以及与其他种姓的关系。

瓦尔那

瓦尔那是

印度教

经典中解释种姓制度的分类架构,其内涵主要见于《

摩奴法典

》与《

瞿昙

》等早期

婆罗门教

经典。在该理论中主要指四种不同的阶层,经典中根据一些原则区分四种阶层,并明确规范彼此的义务与权利,然而实际社会中,种姓并非依据该理论的规范划分,因此不能将瓦尔那与种姓制度画上等号。即使如此,瓦尔那理论仍被应用在近代的实际社会之中,成为许多种姓抬升自身地位的论述手段,因此仍然有其解释上的效力与合理性。

瓦尔那是

梵语

词 “वर्ण” 的音译。这个术语派生自词根

vṛ

,其含义是“包盖”或“封装”(可比较于

vṛtra

)。在《

梨俱吠陀

》中,这个术语可以意味著:“人的种类、部落、等级、行业”,特别是表达了在

雅利安人

和

达萨人

之间的对立。

瓦尔那阶序

一张根据《梨俱吠陀·原人歌》所绘的瓦尔那等级:婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。

早期婆罗门所著的经典中刻意忽略

贱民

不提,主张将所有的种姓划分成四种瓦尔那。这四种瓦尔那同样以婆罗门为首,借由职能与权利的划分规范,构成一严谨的

阶序

:

-

婆罗门:

最高等的瓦尔那,也是整个阶序的核心。

婆罗门本为祭司,根据《摩奴法典》规定,可从事教授

吠陀经

、司祭与接受奉献这三样工作,但在8世纪以后祭司逐渐不受重视,洁净便取代前者,成为婆罗门最主要的特征。

此外,婆罗门享有许多特权,如不可处罚、不用交税、不可杀害、可领回部份充公遗失物等。

-

刹帝利:

次等的瓦尔那,《

梵书

》称其具有与婆罗门共享「管辖一切生命」的权利。

刹帝利是战士和统治者,掌握实际的政治与军事权力,但被排除在完整的司祭过程之外,因此不具有宗教上的权力。

此外,其负有保护婆罗门之责。

-

吠舍:

第三等的瓦尔那。

吠舍是农人或牧人,任务是生产食物,并提供各种祭品。

《瞿昙》规定吠舍可从事农耕、畜牧与放贷的工作。

并且吠舍是唯一拥有经商能力的阶级。

-

首陀罗:

最低等的瓦尔那。

首陀罗是没有人身自由的奴仆,负责提供各种服务。

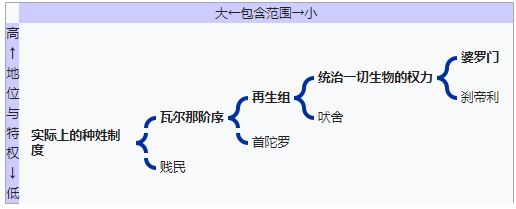

文字学家乔治·杜梅吉尔

认为,瓦尔那组成的阶序实际上并非由上而下排列,而是由一系列的二分原则所构成:先是首陀罗被排除在外,其他三个瓦尔那构成一组,即

再生族

dvija(twice-born,能举行成年礼的瓦尔那);再生组排除吠舍,由婆罗门与刹帝利构成拥有「统治一切生物之权力」的一组;最后婆罗门排除刹帝利,独自拥有三种特权,即传授

吠陀经

、司祭与接受奉献。杜蒙根据上述原则进一步补充,认为瓦尔那阶序刻意排除贱民就如同上述的二分原则。换言之,整个瓦尔那阶序的分类关系大致如下:

根据上述的解释,我们可以理解到瓦尔那实际上是一套分类体系,而非具有实质内涵的规范架构。透过瓦尔那可以得知早期婆罗门心目中的理想种姓制度为何,却无法真正了解种姓制度实际运作的情形。

贱民

在四个瓦尔那外,印度的

贱民

,多由罪犯、战俘或是跨种姓婚姻者及其后裔组成。因为他们的身分世代相传,不能受教育、不可穿鞋、也几乎没有社会地位,只被允许从事非常卑贱的工作,例如清洁秽物或丧葬。

由于「贱民」被视为不可接触的人,因此四个瓦尔那的人严禁触碰到其他贱民的身体,贱民走过的足迹都要清理抚平,甚至连影子都不可以交叠,以免玷污他人。

由于贱民毫无社会地位,因此至今印度仍然经常发生贱民因不慎接触到四个瓦尔那的人而被殴打甚至杀害的事件,而这些动手之人甚至不必负起任何法律责任。

瓦尔那与种姓制度

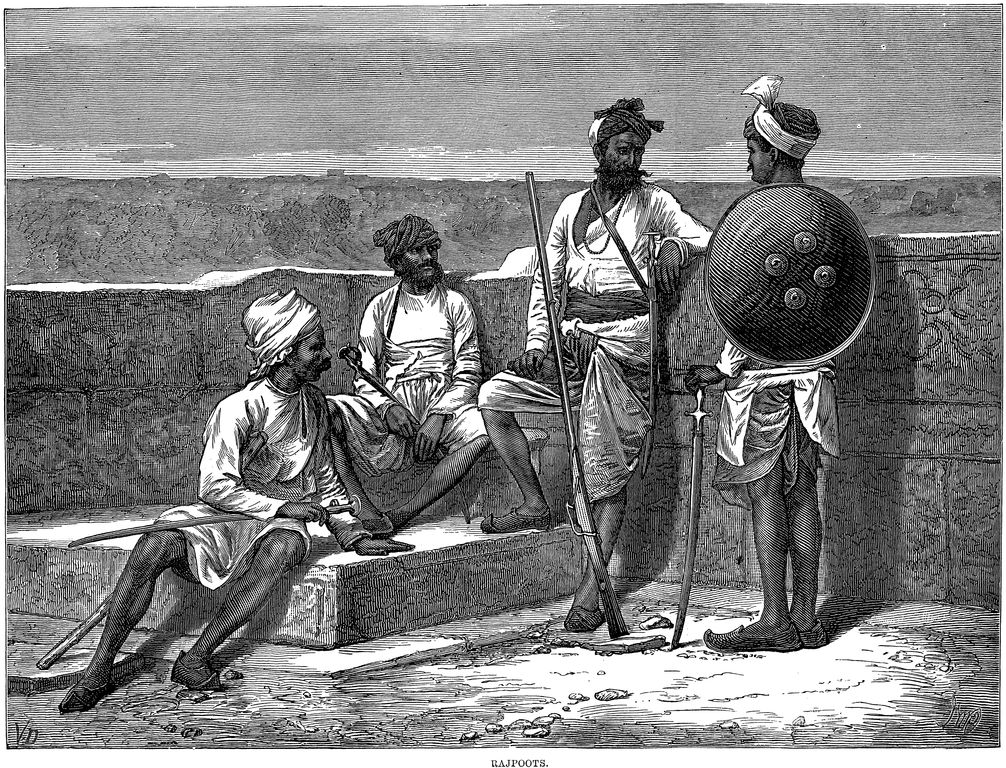

19世纪英国人所绘的拉吉普人:拉吉普是孟加拉地区的实际统治者,但他们并非刹帝利,而且大都信仰伊斯兰教。

虽然瓦尔那提供一套稳固的解释框架,然而实际上的种姓制度常常与其架构差距甚远。以

1901年人口普查

的结果为例,

马德拉斯省

没有任何种姓中属于刹帝利,属吠舍者亦十分罕见。大多数的种姓集中在首陀罗的类别下,共占当地总人口的一半以上,换言之,当地社会主要由婆罗门、首陀罗与贱民所组成;在

孟加拉省

,战士与统治者为

拉其普特

担任,然而该种姓并非真正的刹帝利〈Risley 1901〉。事实上,在印度的历史中,各地的统治者未必皆由刹帝利担任,而且真正的刹帝利常被认为已经不存在于世上,虽然该瓦尔那在阶级中扮演相当重要的角色。

另一方面,瓦尔那阶级虽然规范各种事物,可是实际生活中却未必依据这些规范实行,比如婆罗门理应享有许多特权,并且与刹帝利共同统治一切,但是在历史上,政治权力大都落入婆罗门以外的种姓手中,婆罗门只以其象征性的洁净受到大众景仰。同时,除了婆罗门与贱民这两个极端外,其他瓦尔那之间的种姓在现实社会中亦无明确的阶级关系,大多数的情形是种姓们彼此处于一种模糊的权力分工与关系上,而且经常与瓦尔那阶级矛盾。如此,瓦尔那阶级究竟反应多少真实性,其与现实中的种姓制度关系为何,便成为许多相关研究者探讨之焦点。

有些早期学者,如

人类学家亚瑟·莫里斯·侯卡特

,认为瓦尔那理论只能解释古代印度的种姓制度,不适用于近代以来的情形。

印度学家爱德华·瓦士本·霍普金斯

与

社会学家奥利佛·克伦威尔·寇克斯

则根据古印度的神话,主张古代的婆罗门与刹帝利之间是种相互竞争最高权力地位的紧张关系,因此瓦尔那阶级反映了婆罗门想夺取政治权力的企图。

然而晚近学者以杜蒙为代表,提出不同的解释。他们认为婆罗门与刹帝利原本就是种分工的关系,而且婆罗门与刹帝利皆带有神圣的性质令两者均无可替代,但它们的分工关系却是自我矛盾的:虽然在宗教地位上,婆罗门自认要高于刹帝利,可是实际的政治权力却由刹帝利掌握,这种情况下造成违反部分「洁净」规范(比如吃肉或行

多妻婚

)的刹帝利在种姓地位上不如婆罗门中的素食商人或祭司,这结果却非掌握权力的王族所能接受,因此瓦尔那阶级声称两个瓦尔那共享「统治一切生物的权力」,但婆罗门却将此权「授予」刹帝利,不问实际政事,刹帝利则「不需」插手婆罗门的宗教职权,且要负起「保护」与「供养」婆罗门之责,使其能安心地执行司祭职务。如此论述之下,瓦尔那巧妙地化解理论与实际生活之间的矛盾,建立起「政教分离」但彼此依赖的关系。

而且,这种功能性的分割使得即使原本的刹帝利消失了,日后掌权的新统治者却能根据此论述,模仿原属于刹帝利的角色,与婆罗门进行互动。换言之,瓦尔那是一个权力关系的架构,使婆罗门与统治者在不违背洁净与不洁的原则之下,在此之下能彼此合作,同时维系婆罗门的优越地位。此外,在英属印度时期,由于种姓制度被列入户口登记的项目,因此部分种姓会借由普查的时候,可借由宣称其瓦尔那拉抬自身种姓的地位。因此,瓦尔那阶级事实上提供了蓝图,供各种姓想像「理想的社会」应如何运作。

运作方式

如果说种姓制度的核心观念是洁净与不洁,种姓的实际运作则呈现「集体性」与「阶序」的特征。这些特征意味种姓并非一成不变的体系,而是深具包容性与弹性的社会制度。

禁忌与食物接触

印度教徒只可吃婆罗门和与他同一种姓的人的食物。由牛油煮的食物任何种姓也可食。在进食前会专门洗澡,素食戒酒者也比食肉的地位高。

政治权力

由于种姓制度与地域紧密结合,并有明显的区域范围,因此其政治权力可依区域大小分为三个等级:地方的小王国或地区行政中心、聚落以及各别聚落内的种姓。这三个层级的权力运作虽有高低之分,而且差异甚大,但其共同特色是权力施行者都在模仿瓦尔纳阶序中的刹帝利,而且都会宣称其权力的合法性与有效性,即使实际上未必如此。尼泊尔的种姓制度与印度不同:婆罗门与刹帝利远多于

首陀罗

,是印度的婆罗门有意为之的结果。

小王国与地区政府

聚落

印度行政体系表:村落潘恰雅特也是今日印度地方行政体系中的一个环节(见左下角),2002年时全印度约有26500个村落潘恰雅特。

在近代印度,经常想像乡村地区有一「村落共同体」的民主自治传统存在,并认为这是透过「村落潘恰雅特」(Gram panchayat)的方式表现来宰制种姓

。

聚落种姓

英属印度的殖民官员

爱德华·亚瑟·亨利·布兰特

(Sir Edward Arthur Henry Blunt)根据1911年他本人在

联合省

主持的种姓调查,指出各种姓内的自治状况可分为三种类型:

-

没有潘恰雅特的种姓:属于再生族的高阶种姓通常直接根据普遍的公众意见(可能是流言或许多人的抱怨)作决定。