作者:书单君

来源:

书单

(ID:

BookSelection

)

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

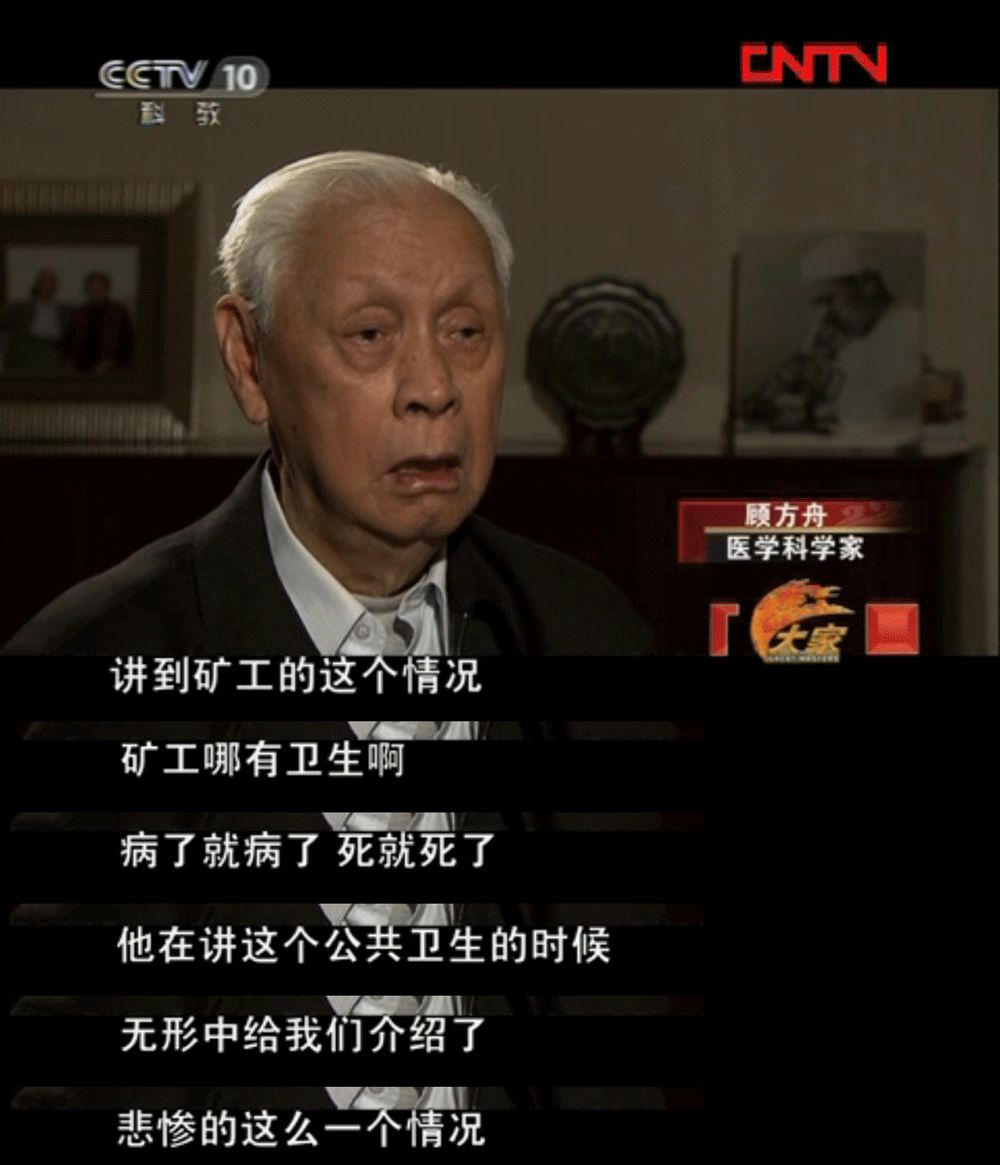

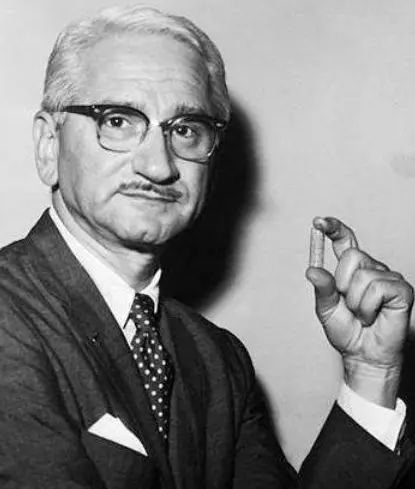

2019年1月2日,研制疫苗消灭小儿麻痹症的著名科学家

顾方舟

先生去世,享年92岁。

今天的年轻人,大部分可能已不知道这位科学家的故事,甚至从来没听过这个名字。

但要说起小时候吃过的预防小儿麻痹症的糖丸,相信许多人还会有一些记忆。

没错,顾方舟正是小糖丸的发明人。

可以说,今天40岁以下的年轻人,几乎无一例外,都曾受惠于他。

他研制的疫苗,阻止了无数个家庭和个人的悲剧。

让14亿中国人免于小儿麻痹症的恐惧。

今天的文章,正是为纪念这位不久前去世的“巨星”。

我们都该对他说声谢谢!

奇怪的疫情

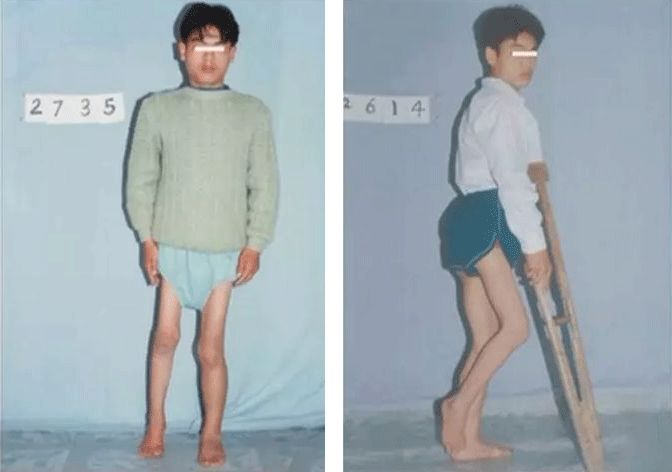

1955年,江苏南通爆发了一场奇怪的疫情。

整个城市,总共有1680人不幸感染。

这些感染者,大部分是儿童,其中有446人因此死亡。

他们共同的症状是:

瘫痪。

疫情像吃人的怪兽,从南通肆虐到其他城市,青岛、上海、南宁、济宁等大大小小的许多城市,纷纷告急。

一时间,恐慌情绪在蔓延,人人谈之色变,许多家庭终日闭门谢客。

这种让无数家庭陷入不幸的可怕疾病,学名叫脊髓灰质炎,俗称小儿麻痹症。

脊髓灰质炎病毒,可通过消化道传染,会破坏脊髓神经,进而导致四肢不同程度的瘫痪,严重者,呼吸肌萎缩,最终可能因为呼吸困难而死亡。

一位母亲,因为孩子感染了这种怪病,四处寻医问药。

在他人的指点下,她来到北京的中国医学科学院病毒研究所。

她听人家说,这里有一个叫顾方舟的医生,是研究这种疾病的专家。

1956年1月,顾方舟刚刚从苏联留学归国,被国家派往北京,参与制订1956年至1967年科学技术发展远景规划,并担任中国医学科学院脊灰研究室主任一职。

顾大夫,你把我的孩子治好吧。他以后还得走路,参加国家建设呢。

这一天,顾方舟刚刚从实验室出来,就遇到了那位四处寻医问药的母亲。

这位母亲,紧紧抓住顾方舟的胳膊,眼神里全是期待和哀求。

她背上的孩子,眼睛晶亮灵动,一看就是个聪明的孩子。

但面对可怜无助的母子,顾方舟不得不以几乎哽咽的声调道出真相:

这种怪病,全世界至今还没有治愈办法,或可以找个整形科大夫,恢复孩子部分功能。

听完这最后的“宣判”,原本眼神坚毅的母亲,一下子瘫坐在椅子上,眼睛呆呆地盯着地板,她无法接受孩子要在瘫痪中度过一生的现实。

这一幕,也深深刺痛了一旁的顾方舟。

面对这位绝望的母亲,他爱莫能助。

但他暗暗下定决心:

一定要竭尽所学,尽快发明疫苗,别再让其他的孩子被这头怪兽吞噬。

为母则刚

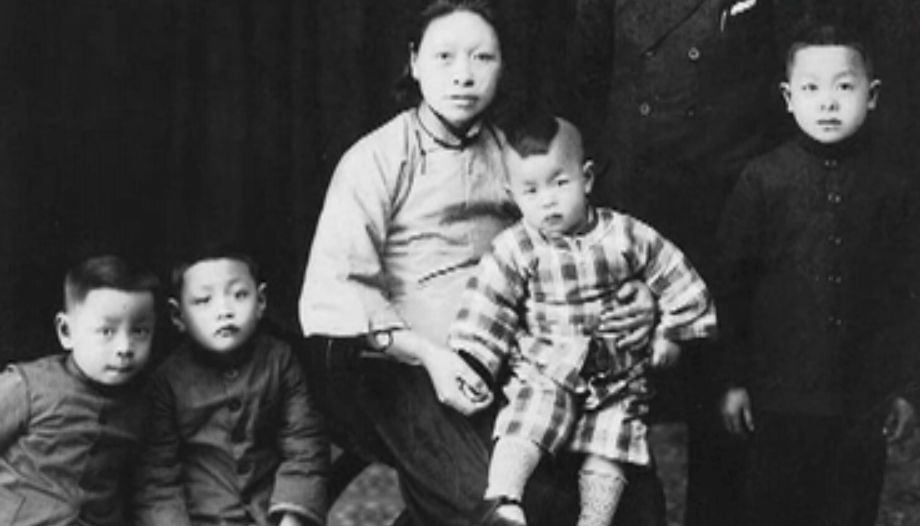

1926年,顾方舟出生在浙江宁波的一个小康之家。

他的父亲顾国光,在宁波海关任职,工作还算体面,收入也足够养活一家人。

意外发生在1930年,顾国光在出外勤时,被一种叫白蛉的吸血昆虫叮咬,感染上了黑热病,几个月后去世了。

从此,一家人断了生活来源。

顾方舟一共四兄弟,此时都还没成年,加上一个年幼的叔叔,所有生活的压力全部落在了母亲周瑶琴身上。

周瑶琴是小学老师,微薄的工资,不足以支撑一个大家庭的开支。

有人给尚属年轻的周瑶琴出主意:

顾家嫂子唉!你一个人,怎么养活四个小孩嘛!早点改嫁吧!

周瑶琴不为所动,她明白,只要她一离开,这个家立马就会垮掉。

在丈夫去世两年后,已经34岁的周瑶琴,不仅没改嫁,反而做出了一个堪称“逆天”的决定:

重新回到校园,学一门更赚钱的技术。

周瑶琴选定杭州私立广济助产职业学校,准备学习助产术,将来开助产医院。

要知道,当时的社会氛围里,别说这么大年纪回炉重炼,就是一般到社会上工作的女性都极少。

换在今天,这也是一个堪称惊险的人生抉择。

年幼的顾方舟和兄弟几个,被送到姥姥家照顾,直到两年后母亲毕业,才又母子团圆。

后来,人生已经开挂的周瑶琴,做出更加大胆的决定:

带着一家老小,前往当时中国工商业最发达的城市天津谋生。

在这里,她挂牌开业,做起了助产医生。

靠着这份工作,周瑶琴保护了顾家周全,也让顾方舟几兄弟接受到了较好的教育。

个中辛苦难以尽述,但家庭的变故,尤其是母亲对教育的重视,极大地激励了年幼的顾方舟。

他认识到:知识可以改变命运。

尤其是一无所有的穷人,也只能靠不断学习才能改变命运。

比较有意思的是,大概也是因为医生的这个身份,每每遇到困难,母亲总是鼓励顾方舟:

认真读书,将来做个医生。

念念不忘,必有回响。

1944年,顾方舟如愿考取了北京大学医学院医学系。

时势造英雄

大学里的时光,总是伴随着青春和活力。

但对顾方舟那一代人而言,却并不完全是这样。

当时的北平已经沦陷,北大被日本人操控的华北伪政权控制。

就算在医学这种学科里,也必须学习日文。

顾方舟对此深恶痛绝,尤其讨厌生理课上日本教授显示出的“民族优越感”。

当然,也有他乐意上的课程,比如公共卫生课,那是知名的公共卫生专家严镜清先生开设的。

当时的中国人,对公共卫生这事不重视。

无论城市乡村,到处都是随意倾倒的垃圾,大量的厕所沿街沿河而建,河水被饮用、洗衣、除垢、排污等“多重利用”。

当时的婴儿死亡率高达17%~20%,农村人平均寿命只有33岁,每年因为卫生常识缺乏而枉死的人数以千万计。

严镜清在课堂上经常举一些沉重的案例:

小小的破伤风夺走了无数人的性命;

产妇不懂卫生保健,病死率居高不下;

大量的婴儿还没来得及看清这个世界便匆匆离去。

每每说及我们这个灾难深重的民族,先生总是红着眼圈,学生们也跟着潸然泪下。

这门课程几乎动摇了顾方舟做一名医生的决心。

他逐渐感觉到,

单纯靠拯救一个一个的病人还远远不够,必须通过改善公共卫生状况,预防更多人陷入疾病的痛苦之中。

这个转变,最终因为一个同学促成。

有一次,班级里一个女生,跟随老师去河北考察矿工的劳动卫生状况。

回到学校后,这位女生,几乎被所见所闻击垮,情绪低落,终日一言不发。

在同学的再三要求下,她嚎啕大哭,一边哭一边诉述见到的惨状:

矿井之中,暗无天日,矿工穿着麻袋、露趾破鞋,被包工头打得头破血流、露出骨头;

他们夜里枕着砖头入睡,病死了就被人丢进万人坑,吃着阳间饭,干着阴间活。

叙述的女生,泣不成声。

周围聆听的同学,泪如雨下。

顾方舟那一刻决定,不当医生,要当个拯救更多人的公共卫生专家。

毕业时,大多数同学都选择了前途光明的医生职业。

当顾方舟放弃外科医生这个职业时,连他的老师严镜清先生也颇有些意外。

但顾方舟谢绝了一切关心,态度相当坚决:

当医生一年才能救多少病人啊?我们国家这么苦,正缺公共卫生行业人员,我做这个,一年能拯救成千上万的人呢!

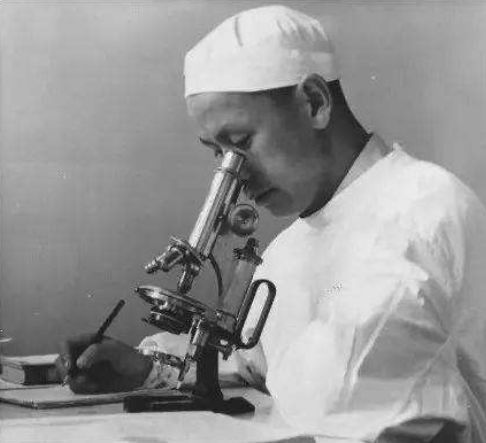

与死神赛跑

但是,要做一名拯救千万人的公共卫生专家,又谈何容易呢?

当时我们国家,各个方面都才刚刚起步。

在脊髓灰质炎肆虐的50年代中期,顾方舟被国家指定专门研究这种可怕的疾病。

可当时国内除了少数几个专家外,大多数人对这种疾病几乎一无所知。

医生的诊断,也只能依赖患者的临床表现,比如发热、瘫痪等,误诊率比较高。

一些损伤、急性骨髓炎、格林巴利综合征等疾病,很容易被误诊为小儿麻痹症。

更要命的是,就算患者被准确诊断感染了脊灰病毒,也无法确定是感染了哪种类型。

脊灰病毒一共有三种类型,只有通过病原学、血清学方面的研究,才能确定国内流行的到底是哪一种类型。

顾方舟和团队,首先要完成这些基础的调研工作。

为此,他们调查了国内12个疫情较为严重的地区,搜集了大量的患者粪便标本,一一比对化验,最终建立了脊灰病毒的分离和定型方法。

这是顾方舟攻克脊灰病毒的第一战。

但也仅仅是第一战,未来还有更加艰难的科研工作:研制和生产疫苗。

时不我待,当时脊灰病毒扩散速度很快,早一天研制出疫苗,就能多挽救一些患者和家庭。

面对日益严重的疫情,顾方舟心急如焚,在一份给上级的报告中,他写道:

如果脊髓灰质炎发病率不高,预防工作可以慢些开展,但如今骨髓灰质炎的发病率很高,可以肯定的是,有朝一日终会在某地来一个大爆发。

可是急也没用,当时世界上能够预防脊髓灰质炎的疫苗生产工艺,都掌握在美国和苏联手上。

为此,国家再次把顾方舟派遣到苏联学习。

预防骨髓灰质炎的疫苗分为两种:减毒活疫苗和死疫苗。

两者各有优劣,活疫苗的药性强,效果显著,但风险比较高,弄不好容易伤到人类自己。

死疫苗相对温和,倒不至于伤到自己,但能否达到预期效果就难说了。

在去苏联学习之前,顾方舟对于疫苗工艺其实已经有所了解。

死疫苗,无论从生产的难度,还是所需的成本上来说,都不太划算。

这种疫苗生产,所需要的高纯度蒸馏水、十几种氨基酸、“119培养基”,国内都没有条件保障,一旦大规模生产,只能依赖进口,如此一来成本会非常昂贵。

这对于当时几乎一穷二白的中国来说,不太现实。

最关键的是,这种疫苗也只能阻断病毒对单个患者的伤害,却无法阻止病毒的传播。

所以顾方舟决定,将主要精力放在活疫苗的生产工艺上。

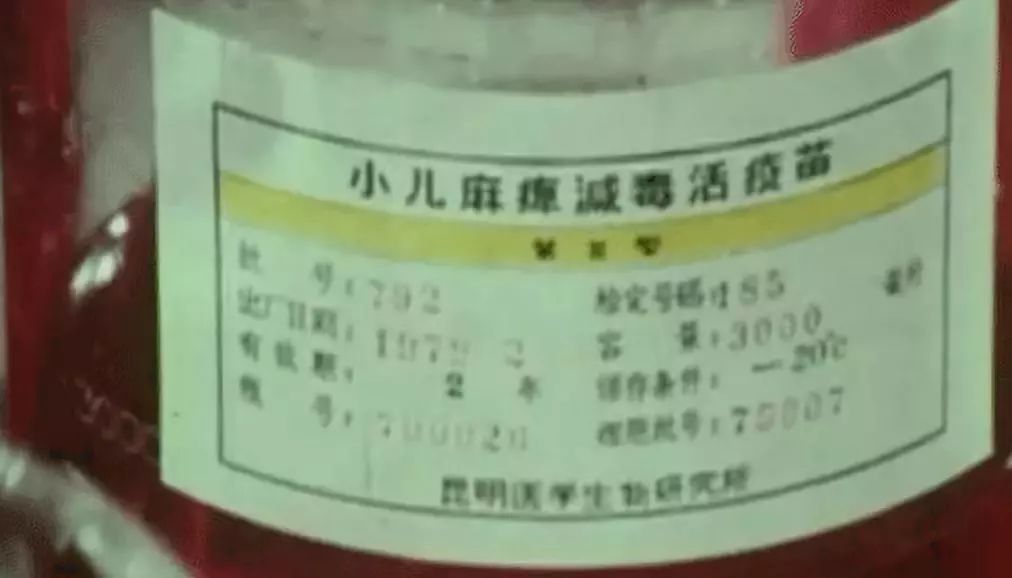

幸运的是,在苏联,得益于此前留学时的恩师丘马可夫教授相助,顾方舟获赠到3000份美国科学家塞宾原制的活疫苗。

这让顾方舟兴奋到了极点,也更加让他想要进一步研究这种疫苗的有效性和安全性。

在规定的回国时间还没到来之前,他就向上级打报告,要求提前回国。

以身犯险

带着大量的研究材料回国后,顾方舟来不及休整,就立马投入工作了。

但要确定一种疫苗是否有效和安全,并不是那么容易的事,需要经过大量动物和临床试验才行。

动物试验好解决,关键是如何做临床试验。

临床试验,一般分为三期,从少数人受试,逐渐扩大到更大的人群。

当时掌握活疫苗技术的美国人塞宾,就是停在了这一步,找不到人来进行真正的临床试验,所以安全性一直饱受争议。

但顾方舟和同事们解决这个难题的方式很简单。

冒着可能瘫痪的风险,他们一致决定:自己先试用疫苗。

这天,顾方舟一口喝下了一瓶有点微苦的疫苗溶液,像个大无畏的战士。

他对自己研制的疫苗有把握,所以一周的观察期,没有太多可担忧的,反倒像意外得到一次休假。

果然,一周之后,他和同事们各项体质指标完全正常。

不过接下来的实验,更为艰难。

因为疫苗主要是给幼儿使用的。

成年人的免疫能力比较强,成年人可以抵抗疫苗的毒性,并不代表幼儿可以。

所以接下来更大的难题是,需要找到愿意接受实验的幼儿。

但哪个做父母的,愿意让自己的孩子以身犯险呢?

这样的难题,想想都觉得头冷。

此时的顾方舟,再次展现出一个科学家的勇气和无私。

瞒着妻子,

他让自己刚刚满月的儿子接受了实验。

这一次,他再也无法像自己服用疫苗时那么从容了。

在儿子接受实验之后,他几乎每个夜晚都要陪在他身边,直到孩子呼吸均匀进入梦乡,他才敢洗漱就寝。

在他的感召下,同事们也纷纷让自己的小孩进入实验的行列。

以至于每天早晨,同事见面的第一句话都是问:

你家孩子现在怎么样了?

漫长的实验期终于结束,所有同事都各自汇报了结果:孩子安然无恙。

得到这个结果之后,所有人都放下了内心的愧疚和担忧,喜极而泣,相拥庆祝。

此后,疫苗临床实验,顺利扩展到更大的人群,其有效性和安全性被反复验证。

接下来紧要的问题,是大规模生产。

大功告成

疫苗的研究从零开始,生产同样也是从零开始。

早在1958年,卫生部派顾方舟前往苏联考查疫苗前,政府就已经在云南昆明建立了猿猴实验站。

1959年,卫生部批准筹建的实验站改成医学生物学研究所,作为脊灰疫苗生产基地。

只是当时准备生产的是死疫苗。

在了解了顾方舟带来的活疫苗消息之后,国家才决定将活疫苗生产基地也选定在这里。

这个基地,建在昆明西北郊的玉案山的花红洞山沟,是一个几乎无人问津的小山沟。

建疫苗生产基地,需要大量的水泥、钢筋等基本物资,但当时的昆明无法全部供应,所以只能从北京、上海等地调运过来。

一些特殊的科研物资,更是需要从全国各地运过来。

一次调运不完,就分多次慢慢调运。

当时昆明的火车站,设在昆明东郊。