开聊话剧/歌剧/音乐剧/芭蕾/戏曲...

快来关注!!

▲尚小云(左)、梅兰芳(中)、荀惠生(右)、程砚秋(下)

▲尚小云(左)、梅兰芳(中)、荀惠生(右)、程砚秋(下)

京剧

“四大名旦”

的称谓

是由沙大风于1921年在

天津《大风报》创刊号上首次提出

他们分别是

梅兰芳

、

尚小云

、

程砚秋

和

荀惠生

今天我们就用一个帖子

来

了解一下“四大名旦”的生平

▼▼▼

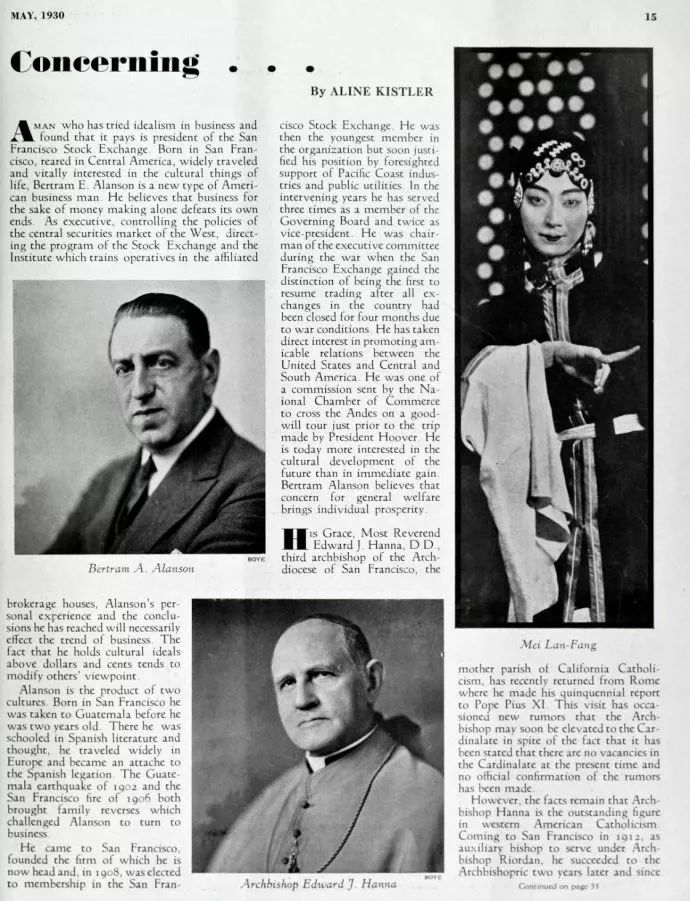

梅兰芳,(1894~1961),名澜,又名鹤鸣,字畹华、浣华,别署缀玉轩主人,

艺名兰芳

。8岁学戏,11岁登台,擅长青衣,兼演刀马旦。

梅兰芳是近代杰出的京昆旦行演员,“四大名旦”之首,“梅派”艺术创始的人;同时也是享有国际盛誉的表演艺术大师,其表演被推为

“世界三大表演体系”

之一。

▲

1930年梅兰芳访美时美国派拉蒙公司拍摄的《刺虎》片段。梅兰芳扮演宫女费贞娥,明朝灭亡后假扮公主嫁给李自成手下大将“一只虎”李固,在洞房将其刺杀后自杀。

梅派艺术是符合于中国传统的

中正平和

的审美观,体现出线性的艺术规范和圆融的意味形式。

梅兰芳的唱腔醇厚流丽,感情丰富含蓄。由于他嗓音高宽清亮、

圆润甜脆

俱备,故音色极其纯净饱满,始终保持平静从容的气度。

梅兰芳的念白富于情感,表达人物个性鲜明。能从念白中分出喜、怒、忧、思、悲、恐、惊来,不但字字珠玑,而且口、眼、身、手、面面俱到。

梅兰芳的做工与身段经过多年努力,磨练、创新,可以说达到了美轮美奂的境地。他总体上突出一个

“圆”

字,从任何一个角度看他的表演都能给人一种美好的感受。他的表演艺术特点是

质朴中见华贵

,

端庄中含俏丽

,

淑静中蕴情致

,

妩媚中显大方

。

▲梅派代表作《贵妃醉酒》

梅派的武打

以舞、武结合

,以“率”、“美”为主,但是也因剧中人物的思想感情、身份、地位不同而有所区别。

1930年,中国京剧大师梅兰芳率团访问美国,这是历史上中国的京剧名角首次在美国演出,在当地引起了关注和轰动,演出盛况空前。梅兰芳个人甚至被美国波莫纳学院和南加州大学

授予

荣誉文学博士学位,这也就是

梅博士

名称的来历。

▲卓别林(左)和梅兰芳(右)

▲

旧金山当地报纸刊登的梅兰芳剧照和演出新闻

▲

旧金山当地报纸刊登的梅兰芳剧照和演出新闻

除了艺术上的造诣,梅兰芳的气节也被后人所敬佩。

1932年冬,"九·一八"事变爆发后,梅兰芳偕全家告别了北平故居"缀玉轩"故居,在上海定居。期间,梅兰芳排演了《抗金兵》《生死恨》等戏,宣扬爱国主义。

抗日战争爆发后,梅兰芳罢歌罢舞,并

留起了胡子

。期间汪伪政府与侵华日军数次登门要求梅兰芳重新登台,均遭拒绝。直到抗日战争胜利,梅兰芳才在思南路的寓所剃去了

留了8年

的胡子,重返舞台。

梅兰芳在抗战蓄须明志时,曾以卖画为生计。他

的画清丽秀雅、神形兼备,画如其人。

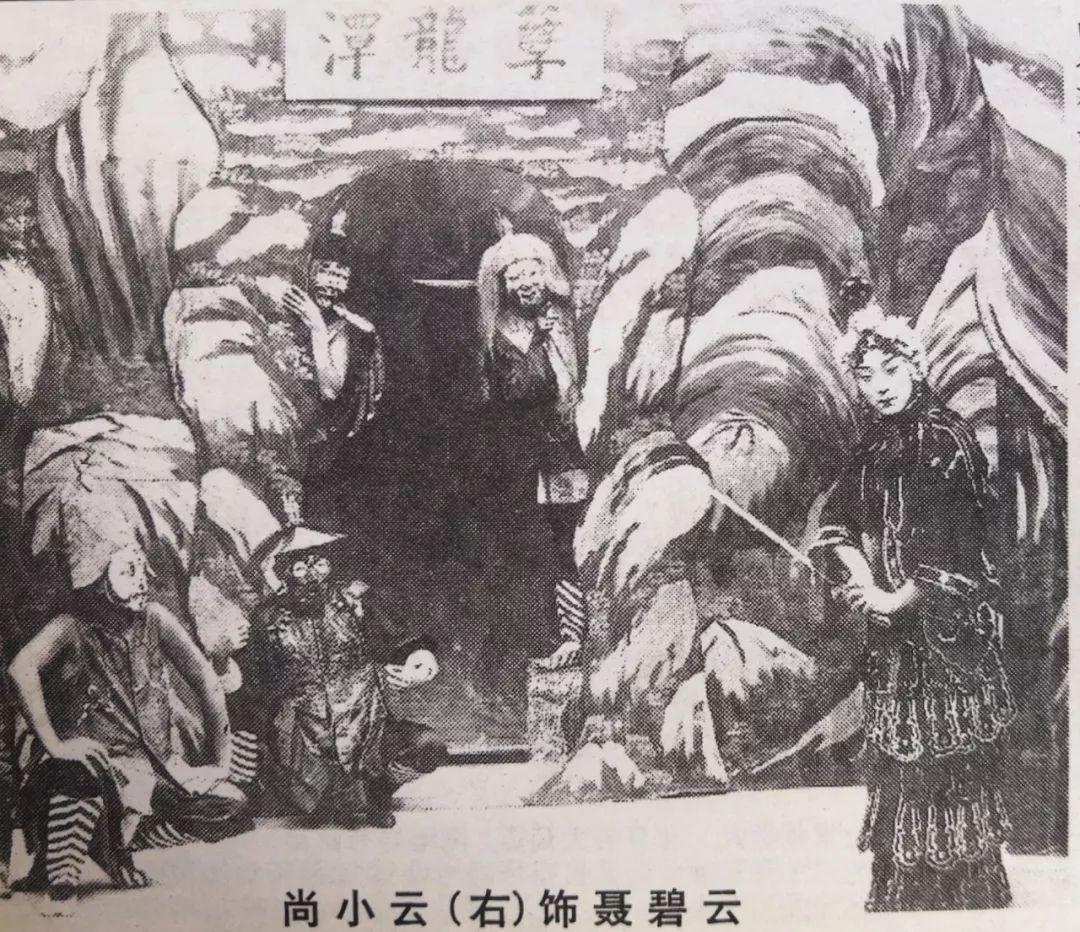

尚小云,(1900—1976),名德泉,字绮霞,祖籍河北南宫县,7岁入科班学艺,14岁时被评为

“第一童伶”

。初习武生,后改正旦,兼演刀马旦。他功底深厚,嗓音宽亮,唱腔以刚劲著称,世称“尚派”。

要说四大名旦中谁的戏最出色恐怕难有一致说法,但要说哪位的

刀马戏最出色

哪无疑是尚小云。

尚小云早年习武生,对杨小楼的艺术十分仰慕,后来他把“杨派”武生的精湛表演,吸收融化,用在自己的旦角戏里,使其表演刚劲、挺拔,

于旦角的妩媚多姿中又见阳刚之美

。

比如《昭君出塞》中的王昭君,在出塞后换乘烈马之时,就使用了串

“鹞子翻身”

、

“趟马”

疾驰

,

俯冲“圆场”

等属于武功技巧的动作。这都极为符合人物的特色情景,提高了可视性。

▲尚小云《昭君出塞》马下昭君和马上昭君的不同实为经典

尚小云先生的尚派风格是以阳刚见长,表现在两个方面,一方面是他的做功表演上,强调一种力度,大开大阖,大起大落,强调一种

顿挫

,

棱角分明

的表演。

另一方面是他的唱腔高亢刚健,气力充沛,一气呵成,在演唱上他善于运用立音、颤音、顿字和一种“节节高”的唱法,形成了

“文武并重,歌舞兼长,清新英爽,洒脱大方”

的

独特

尚派风格。

【

花蕊夫人

】

▼

【四郎探母】

▼

【峨眉剑】

▼

【忠孝牌】

▼

【桑园会】

▼

值得提出的是,尚先生的艺术在“

刚

”的同时又讲究

刚柔相济

,刚中带柔,柔中带媚。

尚小云打破了以往京剧旦行(青衣)专门讲究“贞女节烈”的道德评判标准,从“烈”之一端引发了“侠”、“义”、“刚”、“健”等内涵,

从更广阔的层面关注妇女的生存和生活价值

,隐含了对传统妇女观念的批判,颇具时代意义。尚小云的这一尝试,大大增强了京剧旦角(青衣)一行的表现力,拓展了京剧旦行的表现空间。

1937年尚小云创办

“荣春社”

培养梨园后人。尚小云治艺严谨,无论对己对人要求十分严格,但在生活中对人十分热情,慷慨仗义,倾囊相赠。1957年,

陕西省戏曲学校

成立,聘请尚小云任教。五六十年代物资匮乏的陕西,为了培养学生,尚小云自掏腰包、变卖房产。甚至把自己珍藏了大半辈子的字画、玉器共六十六件,

无条件捐献

给了陕西省博物馆。

尚小云

培养的学生数百人,遍布全国,在京剧演出和京剧教育岗位上发挥重大作用。他的三个儿子也都是京剧名家。长子

尚长春

是京剧武生,次子

尚长麟

工旦角,三子

尚

长荣

工花脸,开创了架子花脸铜锤唱,铜锤花脸架子演的艺术模式。

▲尚小云和百日的尚长荣

程砚秋,(1904~1958),原名承麟,满族索绰罗氏,满洲正黄旗人。后改为汉姓程,初名程菊侬,后改艳秋,字玉霜。1932年起更名砚秋,改字御霜。

程砚秋幼年家道中落,6岁投荣蝶仙门下,初习武生,后因扮相秀丽,改习花旦,后发现嗓音极佳,改学青衣。11岁登台演出,12岁开始营业性演出自幼学戏,曾

授师于梅兰芳

。

程砚秋

在艺术上勇于革新创造,舞台表演唱腔讲究音韵,并根据自己的嗓音特点,创造出一种

幽怨婉转

、起伏跌宕、节奏多变的唱腔,形成独特的艺术风格,人称程派。

程砚秋擅长演

悲剧

,著名曲目有《英台抗婚》、《梅妃》、《锁麟囊》、《春闺梦》等。

程派的唱腔别具一格。他严守音韵规律,随着戏剧情节和人物情绪的发展变化,唱腔起伏跌宕,节奏多变,要求达到

“声、情、美、永”的高度结合

。他的表演非常细致深刻,讲究舞台表现形式的完整与美感,同时注重贴近生活的真实。

程砚秋创作的角色,典雅娴静,恰如霜天白菊,有一种

清峻之美

。在表演上无论眼神、身段、步法、指法、水袖、剑术等方面也都有一系列的创造和与众不同的特点,作为一个完整的艺术流派,全面展现在京剧艺术舞台上。

程砚秋,还被誉为“菊坛杜甫”,有“狷介之气”。曾经还发生过

拳打特务

的轶事。日本人占据北平后,程砚秋多次拒绝登台演出。

恼羞成怒的日本人开始对程砚秋处处刁难,不准电台播放程砚秋的唱片,日伪特务寻机对程砚秋进行报复。程砚秋宁死不从,最终他下定决心

停演

,隐居

到了北京西山的青龙桥,开始

务农生活

。

▲务农的程砚秋

发福是1932年去德国考察一年吃肘子吃出来的

程砚秋还有一桩轶事是关于

他的饭量

。据说他吃完红烧肘子还能再吃十个鸡蛋。隐居务农期间,程砚秋种了麦子自己烙饼,他太太让他少吃,他不乐意,还要记在日记里:“

总是管束

,又把我的东西吃喝完。”不过程砚秋的嗓子居然越吃越好,果然大师,常人难望其项背。

荀慧生,(1900~1968),祖籍河北阜城,初名秉超,后改名秉彝,又改名“词”,字慧声,1925年与余叔岩合演《打渔杀家》起改名为荀慧生,号留香,艺名

白牡丹

。

荀慧生幼年家贫无以生计,1907年父亲将他卖给小桃红梆子戏班学戏。后被卖给河北梆子花旦庞启发为私房徒弟,荀慧生沦为家奴,吃尽苦头,但他仍以巨大的耐力与毅力坚持每天练功。夏天穿棉袄,冬天穿单衣,头顶大碗,

足履冰水

,

点香火头练转眼珠

,日复一日,年复一年,苦功练出了硬本领,唱、念、做、打无一不精。