带饭的“盒子”

那个年代,铝饭盒是集体食堂必不可少的

现代化进程越来越快,人们的脚步越来越赶,时间越来越觉得不够用,于是想出了各种办法来节约时间,甚至吃饭的时间也被“省”下来了。于是,有了“吃盒饭”这一说法,这在一定程度上确实为人们节约出打饭的时间。

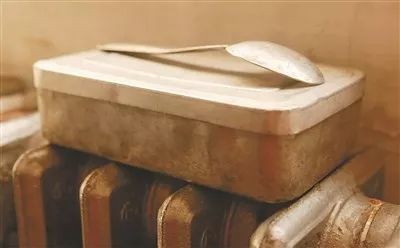

追溯其起源,“吃盒饭”所承载的记忆,或许就是那一个个铝饭盒。那是建国初期,国家百废待兴,每一个人都与国家共同承担苦难与光荣。在热火朝天的工作间隙,人们捧着一个长方形的铝制饭盒,可能因为使用过多而造成表面凹凸不平,内盛满满一盒白米饭,就着简单而稀少的咸菜、萝卜干等,匆匆吃完,继续投入建设与生产。

一个小小的铝饭盒,就是那段历史的见证,也伴随了几代人的成长。

那个年头,不兴中午下馆子,更没有订外卖一说。大多数工人上下班、学生上下学,在随身携带的简易背包中,必备的一样东西就是铝饭盒。铝饭盒儿的个头儿都比较大,在上方扣一个盖子,里面往往备有一把勺子或是一双筷子。

几十年过去了,现在几乎没有人再使用铝饭盒。然而,经历过那个年代的人们,仍将它保留在家中,或是当作一件摆设,或是盛放家中某些杂物,却舍不得丢掉。因为,就是这些坑坑洼洼、岁月斑驳的铝饭盒,留下了时代的印记,仿佛在告诉人们它所经历的岁月。每当打开盒盖的一瞬间,也就翻开了曾经的带饭记忆……

“饭格子”里的故事

铝饭盒

铝饭盒,用过的人们也常叫它“饭格子”。

“作为我们那个年代的人,对饭盒的感情是比较特殊的,当年,每户家里都会有那么几个大大小小的铝饭盒,上面会用一分两分或者五分的硬币敲出自己家独特的标志,以免和别人家的饭盒混错。” 一说到“饭格子”,今年40岁的吴孝光,话匣子一下子就打开了。

小时候,吴孝光常常跑到父母的单位去蹭饭。至今他仍清楚地记得,蒸出来的饭味道就是不一样,又香又好吃,不管用什么菜下饭,都能比在家里多吃一些。

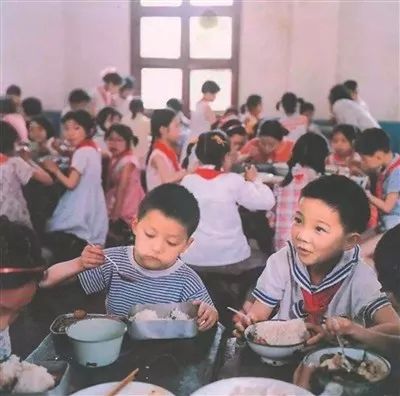

“读初中起,也要自己蒸饭了。”吴孝光说。和现在不同,一大早来到学校,不是去教室早读,而是先到食堂。在那里,可以看到一排学生自己淘米、加水,然后拿到蒸锅上面,一盒一盒地往上堆。

到了中午,下课铃一响,大家都往食堂冲去。已经蒸好了的“饭格子”一排溜地放在食堂四周一圈水泥台面上,然后就都排着队挨个去找饭盒上那自家特有的记号,再拿回教室、取出从家里带来的菜,开始中午的美餐。

令吴孝光特别有印象的,就是家里偶尔带来的广式香肠。淘好米后上面放两根,中午吃饭时候一打开铝饭盒,整个教室都飘散着香肠的香味。“饭是吃不好了,因为你要一直费精力打发那些千方百计来蹭香肠的同学。”至今回想起来,吴孝光依然带着愉快的笑容。

再后来,随着生活渐渐富裕起来,无论学校还是单位,也都有了配厨师的食堂,可以吃上热气腾腾的现成饭菜了,那只用了好几年的“饭格子”就再也用不上了,但他珍藏起来了。

“这3个‘饭格子’,都有一段不一样的回忆。”前一阵子大扫除,67岁的丁文军,无意间找到了当年的3个铝饭盒。

当年,农村里每年冬天都要“公出围垦”,男劳动力自然成为围海造田清理内河淤泥的主力军,丁文军的父亲就是其中一员。而他的母亲,就会在这个时候像送丈夫去参军一样,提前准备好衣服、棉被,再做一些南瓜糕,还有一个铝饭盒。

“一个‘饭格子’,其实就是母亲对父亲的最大关心。”谈起这个铝饭盒对于父亲的意义,丁文军说,就在于父亲可以不饿着肚子去干重活,还能享用母亲特制的南瓜糕,即使这份南瓜糕只能吃一天。丁文军回忆,一年中最累的也是这个时候的活:寒冷、泥浆、担子、重量、干裂等。

那会儿,种水稻的季节是丁文军全家最辛苦的日子。虽然还没有承包到户,但还是有一些“小包干”,每家必须完成规定的量,然后可以拿到相对应的工分和稻谷。

“为了多得一点工分和稻谷,一家人都起得老早,有时3点不到就得出门去拔稻秧。”每当此时,母亲就会更早起床做一些面疙瘩、烧一些粥,然后用上铝饭盒装好再出门。到了上午七八点中,丁文军和父亲肚子都已经开始“咕咕叫”,母亲就会递上“饭格子”,一家人填一点肚子之后再继续干活。

最后一个“饭格子”,是丁文军大学3年的专用品。他回忆,第一次前往学校报到时,就是母亲用铝饭盒装满了南瓜饼给他带上。那时,他还分给同学们吃。

这个“饭格子”,伴随了丁文军3年求学生涯的每一餐,教室、食堂、宿舍三点一线,排队去蒸饭的情景至今依然历历在目。

丁文军说,每每看着这些“饭格子”,就能想到佝偻着背的老母亲,还有已经离开多年的父亲,以及过去很多年的情景。“这里面,似乎还装着母亲满满的爱,和父亲作为一家之主那无数的责任。”