在近代中国,声名仅次于“宋氏三姐妹”的,是“张家四姐妹”——张元和、张允和、张兆和、张充和。

四姐妹出身名门,曾祖父是晚清名臣张树声,父亲是教育家张武龄。四姐妹的名字都“长”了两条腿,如此取名,寓意女儿要走自己的路。其中,走得最远的当属张充和。

▲ 张武龄与四个女儿

▲ 张家四姐妹,从左到右依次为:张充和、张兆和、张允和、张元和

她那“漂亮得可下酒”的小楷,为她赢得了“当世小楷第一人”的美誉;在各种出版的昆曲图录里,她的名字与梅兰芳等大师的名字连在一起。

她在旧时明月与醇厚古风中长大,在战火纷飞与动荡不安中锤炼,在大洋彼岸与窘迫困境中成熟。无论时代沉浮、生活波折,她始终日日研墨练字、读诗作词、吟唱昆曲,被誉为“民国最后的闺秀”。

张充和的一生诠释了:所谓闺秀,即是以一身的传统修养,把起起落落的日子过得从容而诗意。

一

1913年,上海法租界的一栋别墅里,一个婴儿呱呱坠地,她就是张家四小姐——张充和。

然而张家已有三个女儿,身为李鸿章侄女的叔祖母却膝下无子女,在张充和8个月大时叔祖母便把她带回合肥老家抚养。

在她10岁这年,叔祖母为她请来考古学家朱谟钦当老师。每天早上8点到下午5点,张充和都要在书房中度过,中间只有1小时午餐时间;每10天才有半天休息时间。如是数年,她跟着朱先生,习得了受益一生的国学知识。

人们往往只看到张充和家境殷实,却少有人懂得其中寂寞。年幼的张充和远离家人,没有玩伴,孤独地在深宅大院中长大。当她面对高墙上的裂缝时,不自觉地感慨“我好像有许多不能告诉人家的悲哀藏在那缝里面”。在那段孤寂的岁月里,一支毛笔,一册古书,便是张充和内心最大的寄托与安慰。

她上课时沉浸于诗书国学中,下课后则喜欢待在藏书楼里。那里有数以千计的书卷,有些书卷因为年代久远而落满灰尘,纸张变得脆黄,一碰就会掉落。她在故纸堆中读过《桃花扇》《紫钗记》《牡丹亭》,那些古时韵事总能带给她无限遐想。

16岁那年,叔祖母过世,张充和回到苏州父母家中。彼时的中国,正处于快速变化之中,外来文化不断涌入。回到家中的张充和很快便发现,她不及姐姐们“摩登”,也不懂“德先生”、“赛先生”,当姐姐们高谈阔论时,她无法参与其中。

相比之下,她的姐姐们像是西式教育下的民国小姐,而她更像是旧式教育下的传统闺秀,每日静静读书习字,不闻窗外之事。

在苏州,张充和第一次接触到昆曲。她的父亲是个昆曲迷,常请昆曲家来家中教女儿拍曲,她这才晓得,原来自己往日读过的那些文字是可以吟唱的。

春色满园之时,她与大姐元和上演了一出《牡丹亭》。她饰杜丽娘,大姐饰柳梦梅。当杜丽娘悠悠转身,轻甩水袖,娓娓唱出“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”,藏书楼里的《牡丹亭》仿佛来到了人间,一个绚烂的世界在她面前徐徐展开。

▲ 张充和饰演昆曲《牡丹亭》中杜丽娘的剧照

▲ 张充和饰演昆曲《牡丹亭》中杜丽娘的剧照

从此,昆曲成了张充和心底的力量之源。在北大读书期间,她患上了当时很难治愈的肺结核病,她唯有退学回到苏州家中养病。养病期间她依然天天与诗书昆曲作伴,还经常举办曲会。几个月后她竟神奇地康复了,她心里认定是昆曲发挥了奇效。就这样,张充和继续唱她的昆曲,过她的闲日。

真正的闺秀,懂得诗书才学是人生必修。

许多人说诗书无用,但在孤寂之时、困顿之日,反倒是念过的诗、读过的书,能给你最温柔的力量与安慰。

▲ 张充和表演昆曲

二

可惜闲日没持续多久,抗战爆发,张充和流寓西南。

彼时她住的房间很小,家具也很简陋,她便找来四个煤油桶,架上一块木板,再摆上上好的笔墨纸砚,如此便多了一张书桌。在这方微不足道的天地里,张充和继续着自己的诗书时光。

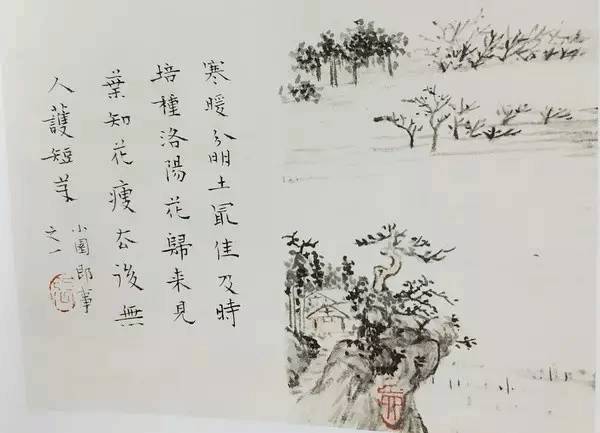

没过多久,这方天地成了文人雅集的乐园。见朋友常来,张充和便准备了一幅长卷,让朋友在上面题字作画,后来她给这幅长卷起了一个雅致名字——云庵集。

曲人乐友也喜欢聚到张充和的房间,她会吹笛,有朋友会弹琵琶或古筝,便与她应和,袅袅乐音从房中传出。张充和与曲人的交往,都记录在她的《曲人鸿爪》中。

这本咖啡色的硬皮小册,里面全是昆曲名家的诗词书法、山水花鸟,一页页翻开,风雅气息盈盈而来。抗战年间,张充和无论去哪儿都带着这本小册,一路收集名家手迹,战乱时节也要保留中国人的风雅气。

在硝烟弥漫的日子里,张充和的生活没有变得粗粝敷衍,相反,她的生活一如既往地雅致诗意。她坚持心中所爱,诗书昆曲,无一缺席,兀自精彩。

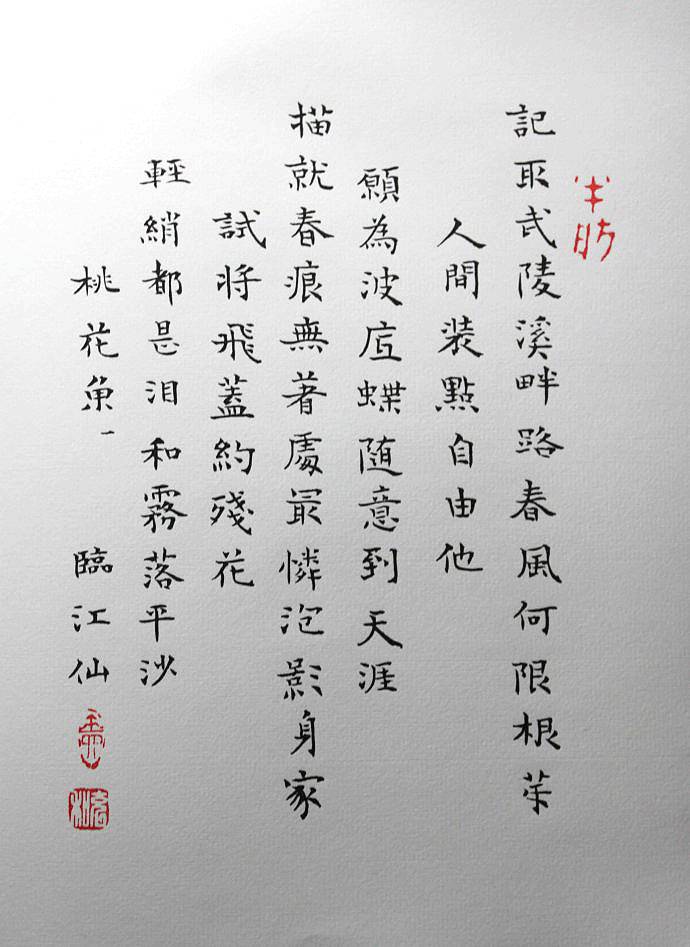

她的诗词愈发“词旨清新”。一首《桃花鱼》词,清雅空灵,意蕴深远,被认为是她最好的诗词。

“记取武陵溪畔路,春风何限根芽,人间装点自由他,愿为波底蝶,随意到天涯。描就春痕无著处,最怜泡影身家。试将飞盖约残花,轻绡都是泪,和雾落平沙。”

▲ 张充和用小楷书写的《桃花鱼》词

她的昆曲愈发精湛。当时在西南联大的汪曾祺听过她的演唱,说:“她唱得非常讲究,运字行腔,精微细致……娇慵醉媚,若不胜情,难可比拟。”

她的书法愈发纯熟。在重庆国立礼乐馆,她用毛笔誊写了二十四篇礼乐,一纸娟秀书法让众人赞叹。那段时期虽然经常要跑警报,但她依然坚持练字。她把桌子放到防空洞旁,每天端立桌前一笔一划地临帖练字,警报声一响,她就钻入洞中躲避。

▲ 张充和的书画作品

在外流亡的日子里,张充和的吃穿用与往日相去甚远,但她从不挑剔物质的匮乏,唯一挑剔的是笔墨纸砚,“我不爱金银珠宝,但笔墨纸砚一定要最好的”。

章士钊曾向张充和赠诗一首,诗中“文姬流落于谁事,十八胡笳只自怜”一句,有惋惜她在战争年代流落他乡之意。但张充和不需要这种惋惜,她不是那只享得了富贵熬不得穷困的女子。

生于空谷,幽兰自有其芬芳与美丽;身处困境,她也自有其从容与优雅。

真正的闺秀,懂得诗意生活与环境时运无关。

只要以诗意之心与淡然姿态对待生活,困境中的日子也可以过得诗意。

三

抗战结束后,张充和到北大教授书法和昆曲,结识了同在北大任教的傅汉思。自小受传统文化濡染、言谈举止温婉如水的她,对这个热情洋溢、开朗奔放的西方男子产生了好感,两人在炮火声中结为连理。

1949年,夫妻俩登上开往美国的轮船,随身带的只有几件衣服、一方古砚、几支毛笔、一盒有五百余年历史的古墨。

▲ 张充和与傅汉思结婚照,1948年11月19日于北京

来到美国,夫妻俩经历过一段艰难的岁月。

在长达十年里,丈夫要攻读博士学位而没有全职工作,张充和成了家里的顶梁柱,她不仅要到图书馆工作帮补家用,还要料理家务、照顾儿女。有段时间,家里实在没钱,她唯有把珍藏的乾隆墨变卖,以维持生计。

即便在这样的困境中,张充和依然挤出时间天天练字、天天唱曲。

她说:“我做家事,一面唱曲子,不然我哪有工夫唱……做细点事便唱细曲子,如《牡丹亭》,若拖地板扫地便唱《刺虎》一类的曲子。”

同样的柴米油盐,她的日子里,却还有情趣。

▲ 20世纪60年代,张充和一家人在美国合影

▲ 20世纪60年代,张充和在自家小园内拔草。

直到傅汉思成为耶鲁大学的教授,他们的生活才安定下来,张充和便把更多时间投入到诗书昆曲中。不仅如此,她还当起了弘扬书法和昆曲的使者,到耶鲁大学传授书法,在家里开设曲社,只为与更多人分享传统文化。

对张充和而言,中国的诗书和昆曲是心中所爱,是精神寄托,是自己的来处。

▲ 张充和(下中)与孙康宜教授(后排左)、苏炜先生(后排右)及美国学生在一起

在美国数十年里,无论生活轨迹如何演变,张充和始终保持着闺秀式的风雅生活。

她唱着从老祖宗那儿流传下来的昆曲,用着明清名家制作的墨条,喝着用古老方法高冲、低泡的香茶,穿着展现东方女子蕴藉的旗袍,种着曾在故乡繁茂的牡丹、芍药、竹子,装点着家中大大小小每个角落……曲音袅袅,墨香淡淡,茶香缕缕,花香幽幽,在异国他乡,张充和依然风姿绰约。

真正的闺秀,懂得风雅岁月就藏在点滴细节之中。

一茶一水一天地,一花一木一菩提,一居一室一世界。冲泡茶水,打理花木,装点居室,最寻常的生活里处处有美丽的风景,只要你有一颗善于发现美的心。

在长达一个世纪里,张充和经历了时代动荡与人生起伏,无论何时,她始终保持着中国大家闺秀的风度与气质,营造起一方自在优雅、诗情画意的天地。

张充和曾作诗云:十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。这一曲微茫,伴随2015年张充和的离世终成绝响。民国最后的闺秀走了,但她的风雅传奇还在人间流传。

文字为物道原创,图片来源于网络,图片版权归原作者所有。

▼ 点击阅读原文,开启你的气质修行。