贝尔实验室的百年兴衰,可以说是美国科技创新从辉煌走向衰败的缩影。

贝尔实验室曾经是这个星球上最伟大的实验室,是美国曾经的电信业霸主AT&T的研发机构。其研究方向大致可以分为三个:基础研究、系统工程和应用开发。在基础研究方面,主要从事电信技术的基础理论研究,包括数学、物理学、材料科学、行为科学和计算机编程理论。

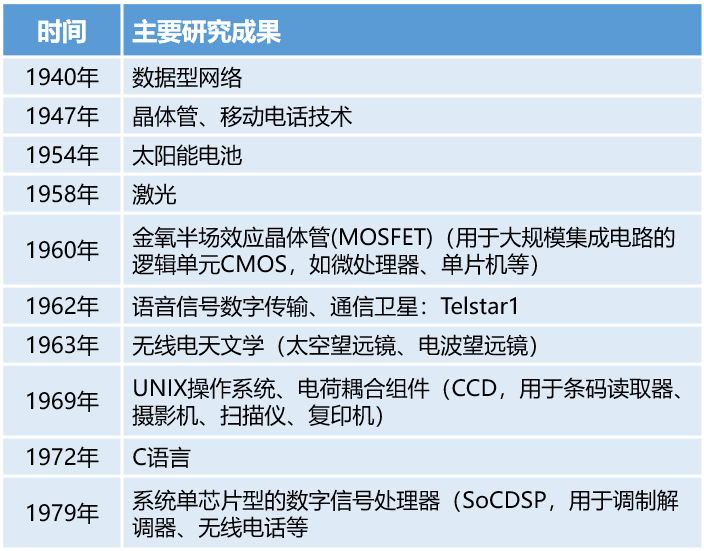

贝尔实验室为世界科技做过的贡献数不胜数,自1925年设立以来,贝尔实验室共获得

29000多项专利

,诞生过

11位诺贝尔物理学奖获得者,

分享了

7次诺贝尔物理学奖

,还诞生过

1次诺贝尔化学奖

。

20世纪80年代之前是贝尔实验室发展的“黄金时期”。物理史学家Michael Riordan评论道“

不会再有任何机构能够超越贝尔实验室对国家科技发展作出的贡献”

。贝尔实验室就是当年美国高科技实力的象征。

20世纪80年代之后,贝尔实验室日渐式微。1984年,美国司法部依据《反托拉斯法》拆分AT&T,分拆出一个继承了母公司名称的新AT&T公司(专营长途电话业务)和七个本地电话公司(即“贝尔七兄弟”),美国电信业从此进入了竞争时代。1995年,又从AT&T中分离出了从事设备开发制造的朗讯科技和NCR,只保留了通信服务业务。同时,贝尔实验室也被“剥离”出来,成为朗讯科技公司的组成部分。

在激烈的市场竞争之下,朗讯疲于奔命,经营情况不断恶化。它不得不缩减开支,裁减人员。拥有1万人的贝尔实验室,对朗讯来说是一个巨大的负担,以朗讯的利润是无论如何也养不起的。十年间,朗讯的股票从高峰期的84美元跌至0.55美元一股,员工人数也从3万余人锐减为1万6千人,几欲到了崩溃的边缘。贝尔实验室几经裁员之后,也被迫以出售专利来平衡支出。

2006年年底,法国阿尔卡特电讯公司“合并”了朗讯。贝尔实验室也随之归了合并后的“阿朗”(阿尔卡特朗讯)。2008年金融危机后,贝尔实验室干脆彻底放弃了引以为傲的基础物理学研究,把有限的资源投向网络、高速电子、无线电、纳米技术、软件等领域。2016年,诺基亚完成对阿尔卡特-朗讯的收购。贝尔实验室归诺基亚所有。

贝尔实验室今天依然存在,但是规模和实力大不如前,虽然也搞搞5G之类的新技术研发,但早已没有了往日的荣耀。当年曾被任正非当成神一般崇拜的贝尔实验室(任正非原话“仰慕之心超越爱情”),如今却成为华为身后的小弟弟。

贝尔实验室正是“布什链条”的忠实执行者(关于什么是“布什链条”,参见

美国高科技神话(1):头号科技强国的基座

),

依靠在电信行业获得的垄断技术优势获得超额利润,用利润大量投入基础研究,再从基础研究中发掘具有商业价值的应用。

贝尔实验室依靠“布什链条”确实曾经创造了巨大的辉煌,但是却隐藏着两个巨大的隐忧:

一是不设边界的基础研究,让贝尔实验室的战线不断拉长,由此导致研发投入也不断增长。

正如历史上那些曾经昙花一现的帝国,不断扩张版图的同时,也使得自身背上越来越沉重的财政包袱。

任正非在2014年

上研所专家座谈会时

,对贝尔实验室的教训做了如下总结:

“我们对2012实验室的约束是有边界的。只能聚焦在主航道上,或者略略宽一些。产品创新一定要围绕商业需要。对于产品的创新是有约束的,不准胡乱创新。贝尔实验室为什么最后垮了,电子显微镜是贝尔实验室发明的,但它的本职是做通讯的,它为了满足了科学家的个人愿望就发明了这个电子显微镜。发明后成果丢到外面划不来,就成立了电子显微镜的组织作为商业面的承载。所以无边界的技术创新有可能会误导公司战略。”

二是为了保证高额的研发投入,就必须采用技术垄断和市场垄断的方式获得超额利润。

这就导致两个后果:

依靠垄断对市场的过分榨取,激起了社会公众的愤恨,最终引发了政府反垄断机制的反噬,斩断了“布什链条”的持续运转;

对于超额利润的过分依赖,导致公司在面对技术换代时倾向于保护既有利益,从而遭遇“创新者窘境”。

贝尔实验室最早研发出移动通信技术,但是由于对其主营业务固定电话的收入造成威胁,AT&T居然放弃了对移动通信技术的持续投入,后来不得不又花费巨资重新买进移动通信技术,从而丧失了市场先机。

可以看出,这两大隐忧都是“布什链条”导致的基础研究到商业应用整个过程浪费和低效引发的副产品。

实际上,美国决策层不是没有看到“布什链条”的低效,并且采取了看似巧妙的方式加以弥补。但弥补措施依然只是“饮鸩止渴”,反而造成了美国整个科技创新大厦不可逆地走向崩塌。

与克林顿政府推出三大科技创新战略几乎同时,克林顿还制定了一项国家级产业战略:

促使中国市场的全面开放,并且将美国产业的中低端环节成批量地向中国转移。

这一战略将美国的资本优势、技术优势与管理能力与中国庞大廉价劳动力市场结合起来,同时把中国消费市场作为美国产品的倾销地,打造中-美复合经济体,

使得美国能够持续获得超额利润,反哺美国的高科技霸权。

克林顿亲自撰写文章《扩大贸易与传播价值观:我为何要努力争取给予中国永久贸易地位》,表述其观点:

"中国是一个可能成为世界上最大市场的国家,因此我们的国家利益需要我们有原则、有目的地与中国接触,并与之建立一种稳定、互惠的关系"。"对美国来说,给予中国永久正常贸易关系地位是一项很好的交易"。

克林顿进一步详述了美国农业、制造业和信息技术领域将会获得的好处,并警告说,"如果国会拒绝美国给予中国这一地位,中国就会拒绝给予我们所达成的这项交易中的所有好处","简言之,对此否决可能使得美国农场主和企业将无可奈何地看着欧洲和日本的竞争对手抢占21世纪最大市场——中国的有利地盘"。

美国的国会议员看到了咄咄逼人的日本欧洲竞争对手造成的美国公司困境,以及向中国进行产业转移的巨大钱景。他们担心的是:产业转移会逐步掏空美国的产业根基,让美国国家实力逐渐衰落,从而让美国走上当年英国衰落的后尘。每一个了解美国历史的人都清楚,

美国当年正是通过承接英国对外产业转移中实现自身的国家崛起,进而成长为世界霸主。

因此,克林顿必须要说服国会议员们,即使美国向中国进行大规模产业转移,也不会步当年英国的后尘。

克林顿最终成功说服了锱铢必较的国会议员们。支持克林顿的理论自信,来自两个方面:

一是哈佛商学院教授、战略大师迈克尔·波特的价值链理论。

随着生产活动不断精细化和复杂化,产业分工不断向纵深发展,企业的价值创造不再是局限于企业内部,而是一系列相互联系的企业的一系列活动。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动,构成了一个创造价值的动态过程,即价值链。

波特认为,价值链虽然包含了许多环节,但只有价值链上某些特定环节才创造价值,这些环节就是企业价值链的"战略环节"。战略环节构成了企业的竞争优势,尤其是能够长期保持的优势,抓住了这些关键环节,也就抓住了整个价值链。

根据价值链理论可以得到一个推论:企业应当牢牢抓住战略环节,将其他低价值的部分外包,从而让企业的价值最大化。

价值链理论成为美国的国家级产业战略的理论根基:

只要牢牢抓住技术含量高、难以被掌握、且又是产业链必须的核心环节,其他中低端环节都可以外包给中国。而中国人再怎么辛勤劳动,也只能世世代代做美国的打工仔,赚取一点微薄薪酬,将高额利润拱手献给美国公司,美国公司再将利润投入下一轮技术开发中,从而始终占据产业战略制高点。

因此,克林顿政府的三大科技创新战略和产业转移战略,其实是同一个国家战略的不同方面:

一方面牢牢掌控科技优势,另一方面利用自身的科技优势,在国际产业分工中永远占据制高点,再利用国际贸易获得的超额利润反哺科技创新,从而实现“布什链条”的永续。

为了保护自身的技术优势,美国做了一系列安排。

1995年1月1日,

《与贸易有关的知识产权协定》

(Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights,简称为TRIPS)正式生效,作为参加方最多、内容最全面、保护水平最高、保护程度最严密的一项国际协定,给美国为首的发达国家的知识产权优势进一步上了保险。再加上美国经常使用的针对知识产权的"特别301条款",其他国家想挑战美国的知识产权优势,简直就是痴心妄想。

1996年7月,在美国牵头下, 33个国家在奥地利维也纳签署了

《瓦森纳协定》

,该协定的主要目的就是对中国进行技术管制。其中包含两份控制清单:一份是军民两用商品和技术清单,涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类,另一份是军品清单,涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共22类。

上述工作就相当于给中国量身定制"牢笼",让中国在国际产业分工中永远处于低端。

二是基于美国对于信息产业的自信。

二战之后随着硅谷的崛起,美国主导了以半导体集成电路、电子计算机、互联网、无线传输为代表的信息通信技术(ICT)革命,信息技术不断渗透到人们的生产和生活,发挥越来越重要的作用。

如果将产业看做一个人,那么控制了ICT技术就相当于控制了他的大脑和中枢神经,其它环节不过是相当于手足躯干。从宏观产业视角上看,ICT技术就是所有产业价值链中的"战略环节",只要将ICT技术牢牢控制在手中,其他各种脏活累活完全可以交给其他国家去干,就可以坐享利益的大头。

随着互联网的不断发展,美国人对于网络的理解也越来越深入,网络中存在"强者越强、赢家通吃"的网络效应,后来者难以撼动强者的地位。克林顿政府之所以放心大胆地让中国加入WTO,不担忧甚至鼓励低端产业转移到中国,就是因为美国政府的智囊团早已推演了信息时代的未来:由于网络效应的存在,美国将牢牢占据产业金字塔的顶端,也就是全球价值链的顶端,千秋万代,一统江湖。

这就是所谓的控制论资本主义(Cybernetic Capitalism)或者信息资本主义,也是资本主义发展的最高阶段。

信息资本主义与金融资本主义也是一枚硬币的两面。信息技术为金融资本全球流动铺设了管道,信息技术优势成为金融霸权背后的支柱,产业转移也与金融资本的需求殊途同归:将容易激发阶级冲突并且都是脏活累活的实体行业转移到国外,通过金融操作轻松获利,巨额利润再反哺科技创新,巩固金融霸权的基础。

直到2008年之前,历史的走向确实大体沿着克林顿预想的方向前进。中国巨大的市场与廉价劳动力,使得中国成为美国商品的倾销地以及加工车间,美国公司牢牢掌握研发和品牌,轻轻松松收获天量利润。这些利润又支持美国公司投入下一轮研发,从而持续获得竞争优势。中国的研发团队则针对本土市场特点进行应用级的微创新,实现"全球化+本土化"的范式。

中美二元经济体系,实现了对日本和欧洲竞争对手的战略级碾压。日本和欧洲也不得不效仿美国,同样涌入中国市场并且向中国进行产业转移。除了产业竞争上取得战略级优势,美国还拥有日本和欧洲所没有的军事霸权和金融霸权,怎么看,美国的江山都是牢不可破。

正是在这样的背景下,才会涌现出弗朗西斯·福山的"历史终结论":美国的制度和价值观将统一全球,历史不再继续演进而是走向终结。

在美国盛世之下,危机正在悄悄浮现。价值链理论看似无懈可击,实际上却存在两大致命bug:

一、以静态孤立的思维看待产业分工,导致创新逐渐成为无源之水

根据熊彼特的创新理论,经济发展的本质是创新,而创新是新系统不断创生,对旧系统进行颠覆和破坏的过程,永远处于动态发展的过程中。

波特的产业链理论相当于在某个时点对经济系统做了一个快照,根据这张快照进行静态分析,找出产业链不同环节之间的强弱关系,

既没有考虑这些环节长期动态发展的情况,也没有考虑环节之间的相互作用。

美国公司往往将议价能力强的研发和品牌牢牢攥在手中,把低价值的制造环节外包给中国。但是,研发是被市场需求所驱动的,研发团队远离市场,不倾听用户声音,怎么可能随着市场需求不断进化,始终满足用户需求?

美国电商亚马逊在中国的失败就是一个典型例子。

亚马逊作为全球电商老大,但是在中国折戟沉沙,根源在于其研发中心设在美国,根据北美消费者的使用习惯进行开发,亚马逊电商平台全球共用一套底层系统,在没有强劲竞争对手的国家,利用网络效应攻城略地。但是在中国,亚马逊遇到了更加贴近本地市场快速反应的对手淘宝和京东,亚马逊中国的研发团队提出的改进建议,还要送到美国总部的研发中心,往往大部分被驳回,即使修改,反应速度也很慢,远远赶不上中国的竞争对手。

基于价值链理论,人们往往认为研发和生产是相互独立的。但根据熊彼特的创新理论,所谓创新就是旧要素的新组合。所有的技术要素都要汇聚在生产环节当中,因此各种产业链聚集效应越强,也越容易孕育创新。

所谓研发工作,是将实际的技术要素抽象为理论模型,基于模型进行新组合。但是任何抽象过程都会丢失大量信息,缺失大量浅层模型。举个例子,物理学家可以设计出原子弹的理论模型,但是距离真正造出原子弹还有很长的距离。

如果研发与制造环节脱离太久,那么研发就会越来越成为无源之水无本之木,而且成本也会越来越高。美国抓住了产业价值链的关键环节,而中国则将全产业链纳入囊中,前者抓住了现在,但是后者却掌握了未来。

二、以局部利益最大化的思维对待分工伙伴,将分工伙伴逼成了对手

在同一个产业链分工中的不同伙伴,组成了一个利益共同体。他们通过分工协作共同创造出价值。但是价值链理论不是追求如何让这个产业链如何发展得更加繁荣,以便大家能够分享到更多价值,而是基于自身的强势地位,从上下游伙伴那里榨取更多价值,以实现自身的利益最大化。

这就如同奴隶主残酷剥削奴隶,必然引发奴隶反抗一样,这种基于产业链的剥削关系必然会激发他人的反抗。

反观中美产业分工状况,

如果美国始终将其高技术产品以合理价格向中国销售,在"造不如租,租不如买"的思潮影响下,中国还真未必能够抛开美国拼命创新,说不定直到今天,克林顿的战略构思仍然实现得很好。

但是,美国一方面用关键技术卡脖子,另一方面利用技术垄断优势把产品卖很高的价格,逼得中国不得不自主创新,杀出一条血路,反而加速了美国整个产业战略和科技创新战略的破产。

若追溯其本源,价值链理论的两条bug,与资本主义的生产力和生产关系紧密相连。

社会生产是由货币资本、土地、技术、劳动等要素交织成一个有效的供给体系,提供满足市场需求的服务和产品。

工业时代的货币资本取代了农业时代的土地,成为组织上述供给体系的核心要素,

因此货币资本处于战略核心地位,并且基于这一核心地位来实现资本利益最大化。

价值链理论,就是资本主义生产力与生产关系,在信息技术催生跨企业跨地区产业分工的情况下的具体体现。

价值链理论一方面利用技术优势造成剥削与不平等,另一方面又会将孕育创新的生产环节甩给他人,

相当于一方面用鞭子抽打奴隶,另一方面又把刀柄递到奴隶手里,不激起反抗反倒奇怪了。

随着信息技术的发展,反抗变得越来越频繁和普遍。

互联网技术确实会造成强者恒强的网络效应,但是同时也导致信息扩散变得越来越容易,这就使得垄断技术秘密越来越难;而在技术要素汇聚之地,由于信息技术极大提升了交互效率,实现创新变得越来越容易发生。

美国的科技创新战略遭遇的困境

,归根结底乃是资本主义遇到的困

境。

如果马克思生活在我们这个时代,一定会对他的资本论的进行与时俱进地修改,重新定义资本主义的掘墓人。

美国科技创新兴起于“布什链条”,却最终由于布什链条的内在缺陷走向衰败;金融资本曾经

是科技创新最好的助产士,却也由于金融资本的过度强大而走向衰败,金融虚拟经济让实体经济失血而亡,也让科技创新变成了无源之水无本之木。

PS:美国科技创新的活力虽然逐渐枯竭,但是瘦死的骆驼比马大,它依然是全世界的科技高峰,科技存量依然极为惊人。正如前苏联都解体了,大量科技人才和科技成果流失,但是存量依然让俄罗斯吃了很多年。中国想要超越还有很长的路要走。

美国的科技创新之路到此全部结束,接下来将会讲述前苏联科技创新的经验教训,敬请期待。

前文见:

美国高科技神话(1):头号科技强国的基座

美国高科技神话(2):现实版“神盾局”是如何研发黑科技的?

美国高科技神话(3):人人皆知硅谷,硅谷成功的秘诀是什么?

美国高科技神话(4):金融资本成为科技创新的助产士

美国高科技神话(5):美国如何走向科技创新巅峰?