文 | 槽值

本文经授权转自公众号槽值(ID:caozhi163)

信息的全部表达=7%语调+38%声音+55%肢体语言。(

by

艾伯特

)

01

下面为您播报:因为依赖微信,一个半月就谈崩的大型纪实恋爱聊天记录截取片段。

第一周:

“啊亲爱的,我沦陷了,好想给你我的所有~”

“嗯嗯,我也是~么么哒(*  ̄3)(ε ̄ *)”

第一个月:

“30天了,为什么今天是满月纪念你都不记得。我真的不知道你在想什么。”

“我以为要按一个月31天算啊……”

一个月+7天:

“哎你说我小长假要不要去你家那边玩?”

“随便啊。”

一个半月:

“我觉得我看不懂你。就到这吧。”

“哦。”

依赖微信谈恋爱的人,难逃“四宗罪”的折磨:

卿卿我我短效毒药,

“我想什么你都猜不到”;

鸡毛蒜皮就放大争吵,

一到见面无话可聊。

如果说在异地恋中煎熬的人,抱紧手机望眼欲穿是一种悲壮,那可以见面却只在微信抒怀的恋爱,就是穷奢极侈地浪费时光。

一段感情,从微信开始,在微信结束。

自以为经历了铭心刻骨,能留下的回忆却只剩截图。

02

刚开始,

每一句话都认真,每一个词都情深。

热恋中“共存”,耳鬓厮磨,如胶似漆,都可以“云”实现。

全世界就属“宝宝”可爱到不要不要,“亲亲抱抱举高高”是撒娇的常备配料,“么么哒”的次数绝不能少,“爱你”“想你”是官方结束摘要。

可时间久了,情话会渐渐褪色,你想要的更多。翻看记录,开始怀疑从前的夜晚:这么幼稚肉麻的话怎么可能从我嘴里说出来?年少无知,才在微信写诗。

03

到了磨合期,尽是有恃无恐,放肆骄纵。

情人节、七夕节、除夕夜,甚至六一儿童节,大批迷失在微信中的恋爱选手会在知乎提问:

“这么重要的节日ta居然没有一点仪式感,我们的感情是不是淡了?”

每天都能被这样一句歌词扎了心:

爱一个人是不是应该有默契,我以为你懂得每当我看着你。

发微信怕掉价,打电话又尴尬,更不巧的是,这歌就叫《不要说话》。

芝加哥大学的John Cacioppo对各类线上及线下的社交方式进行了分析,结果证明:

线下互动的比例越低,孤独感越强。

过于依赖微信,会让人在感情中觉得无助,进而产生自我怀疑。

恋爱初期在微信中养成的沟通习惯,到了需要陪伴的磨合期,不再奏效。惯性的线上交流,根本无法让感情成长。

恋爱中的人不走出依赖追求独立,就会被微信的表象困住,无限放大消极的情绪。

“为什么我在想什么你都猜不到”,就是对感情最大的委屈。

04

沟通无效,所以奋力争吵,水火不容。

不知为何,在微信聊天一旦较真就会吵架。不足挂齿的小事儿,放在微信里就变成了原则性问题。

“你傻啊……”和“你傻啊”,“不行啦”和“不行”,“开心!”和“开心。”,细枝末节处的标点符号在无形中支配着两人对对方语气的理解。

再严重一点,说了“你忙吧”或是“晚安”之后,却看见了对方在朋友圈深夜点赞的踪影,百口莫辩,没毛病也得背锅。

不仅在恋爱中,普通的人际交往也会因微信滤掉了人的面部表情和声音而引起误会。

最近朋友说,她很讨厌自己的一个学弟,原因是他说话太“虚伪”:

“老师让我带着学弟做事,但他回复我的语气真的太虚伪了,‘那就听学姐您的’、‘那没有其他问题的话,就不打扰学姐您啦’……怎么有这么做作的人啊!”

其实换位思考就能发现,学弟的措辞方式显然不是“虚伪”,比起学姐的自来熟,他的语气更应被理解为“小心翼翼”。

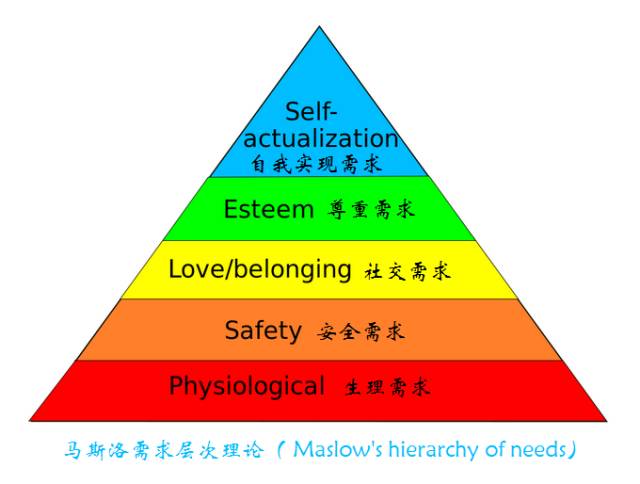

美国传播学家艾伯特曾提出一个公式:

信息的全部表达=7%语调+38%声音+55%肢体语言。

微信中的碎片化交流,弱化了沟通技巧,而让自我实现的意识更加强烈。

我们看不到对方的面部表情,听不见对方的声音,目光、衣着、体势、声调被微信隔离,只凭主观理解揣测对话框背后的心理活动,这大大影响了关系中的精神互补和思维交流。

就算视频聊天,摄像头的位置都在屏幕上方,两人没法四目交汇,更多的时候,大家都是在确认自己在镜头中看起来怎么样。

微信里的恋爱,都是和自己的脑洞谈的。

05

最后只得万籁俱寂,惨淡收手。

在微信习惯抖的机灵,现实生活中都用不出来。谈笑间,想出的第一个回应方式,居然是常用的那个表情包。

怎么办,自己跳?

面对面才发现,曾经热聊的共同话题,对方并没有想象中感兴趣;

本可以敲出一串“哈哈哈哈”的对话方式,也没那么值得开心。

面面相觑,开始怀疑爱情。

我爱的,是坐在对面的这个人,还是屏幕里那个情感寄托?

美国康奈尔大学教授辛蒂·哈赞说:爱情是大脑中的多巴胺、苯乙胺和后叶催产素形成的化学反应,时间长了会产生抗体继而失效;即使

纯真的爱情,有效期也只有18至30个月。

被稍纵即逝的爱情滋润后,习惯慢慢占据上风。可依赖微信的沟通远不及让两颗心灵产生有效的碰撞,字斟句酌说得像没脾气的线上客服,真实情绪倒成了定时炸弹,一不留神就能瞬间引燃。

06

在矛盾中努力寻找感情的踪迹后发现,

原来情话如此廉价,再甜蜜也都是程序代码。

网易云音乐中,“The sally gardens”这首歌下面有一条留言:

@木头与马:前几天,刚毕业的我因为工作上的事心情不太好,女朋友跑过来问我怎么了,我板着脸说,“我们男人的事情,你女人不懂。”当时她转身就走,我以为她生气了,结果这傻姑娘跑去洗手间画了一脸大胡子,跑出来凑着我跟前说:“嘿,兄弟,你怎么了?”对视几秒钟后,我和她都笑得在地上打滚。”

男生的气话,亲耳听到和微信收到,给人的感觉没太大差别。但在现实中,伴侣看到了他的无奈,也就多了一分体谅。所以姑娘甜蜜的化解方式,让爱的表达更加高水准。

那么谈恋爱最需要什么?

关于“爱”这个话题,不同年龄段的人有不同的答案。

爷爷奶奶觉得爱情就是“搭伙过日子”;

爸妈相信爱情就是“肯对你好一辈子”;

至于年轻人……

如果从心理学家马斯洛提出的需求层次寻找对应关系,在爱情中,生理是基础,安全是宽慰,社交是理解,尊重领悟,自我实现是追求。

爱情不是单一的,它是多种情感需要的集合。

“多喝热水”之类的瞬时关心,甚至都不能用“廉价”来形容,这样的语言套路起来没有成本,屏幕那头是否有丝毫关心根本无从知晓。

电影《Her》中,电脑操作系统“萨曼莎”用磁性的嗓音温暖了男主角的生活,“她”风趣幽默,善解人意,开起玩笑来得体又大方。

可是“萨曼莎”不能满足人的欲望,更满足不了爱情共生的成长。

周国平说:

对于那些我们爱到深处的人,都会有一个感觉。就是心疼。这种心疼源于我们都如此渺小地存在在这个世间与命运里,无能为力,孤苦无依。

情深至此,无助的情绪,岂是微信就能消解的。