钟祥市柴湖镇是全国最大的移民集中安置区,省定点扶贫开发工作重点乡镇,按照李鸿忠书记在柴湖现场办公会上的明确指示,为切实促进柴湖镇“四化同步”发展、推进移民区可持续发展,特开展本次规划工作。

2014年4月17日,规划通过了省级多部门联合评审会。并于2014年6月3日获得荆门市人民

政府审批。

规划按照“四化同步”发展的战略要求,立足生态文明的建设导向,根据产业、人口、空间协调发展的内生机制;提出柴湖镇域需要构建以农业现代化为支撑、以新型工业化为引爆的关联产业体系,全面促进人口的科学流动和规模集聚,并依据产业要求和土地经营模式合理进行城乡空间布局和设施配套,逐步打造出:江汉平原上产城村互动、协调、一体化发展的建设典范。

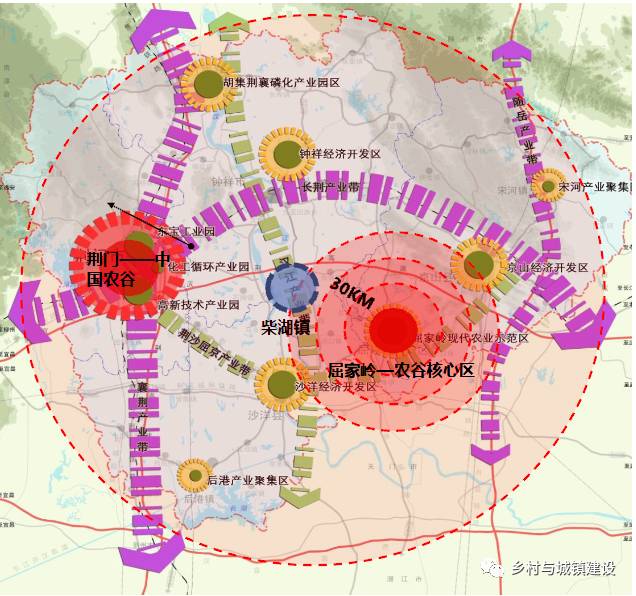

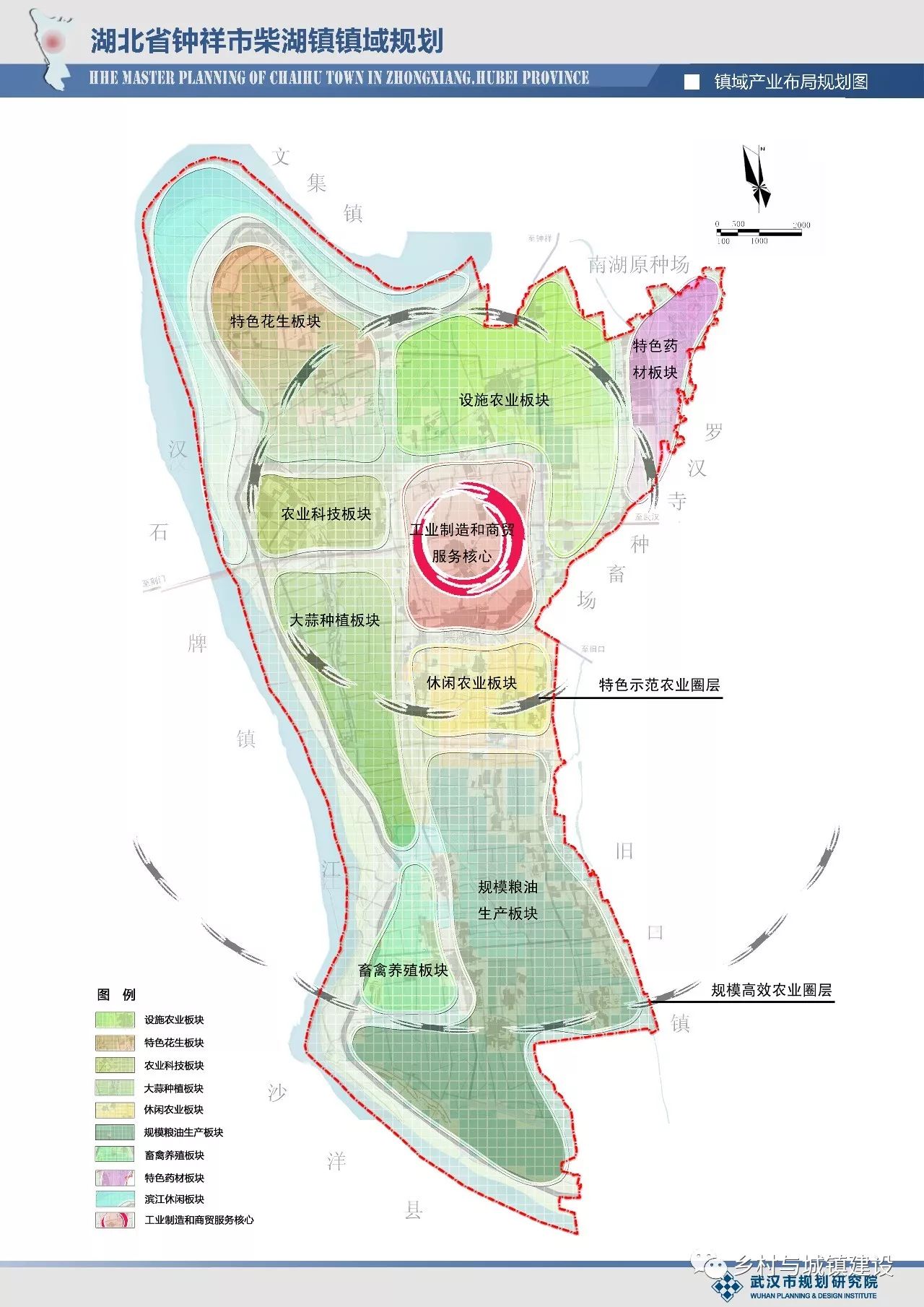

规划从政策扶持、资源优势、产业基础和联动措施出发,提出柴湖镇产业发展要以特色化差异发展的优势引导,多层级协调的圈层联动和升级提质的创新化发展为策略,逐步形成:“一核、双圈层、十板块”的产业格局。

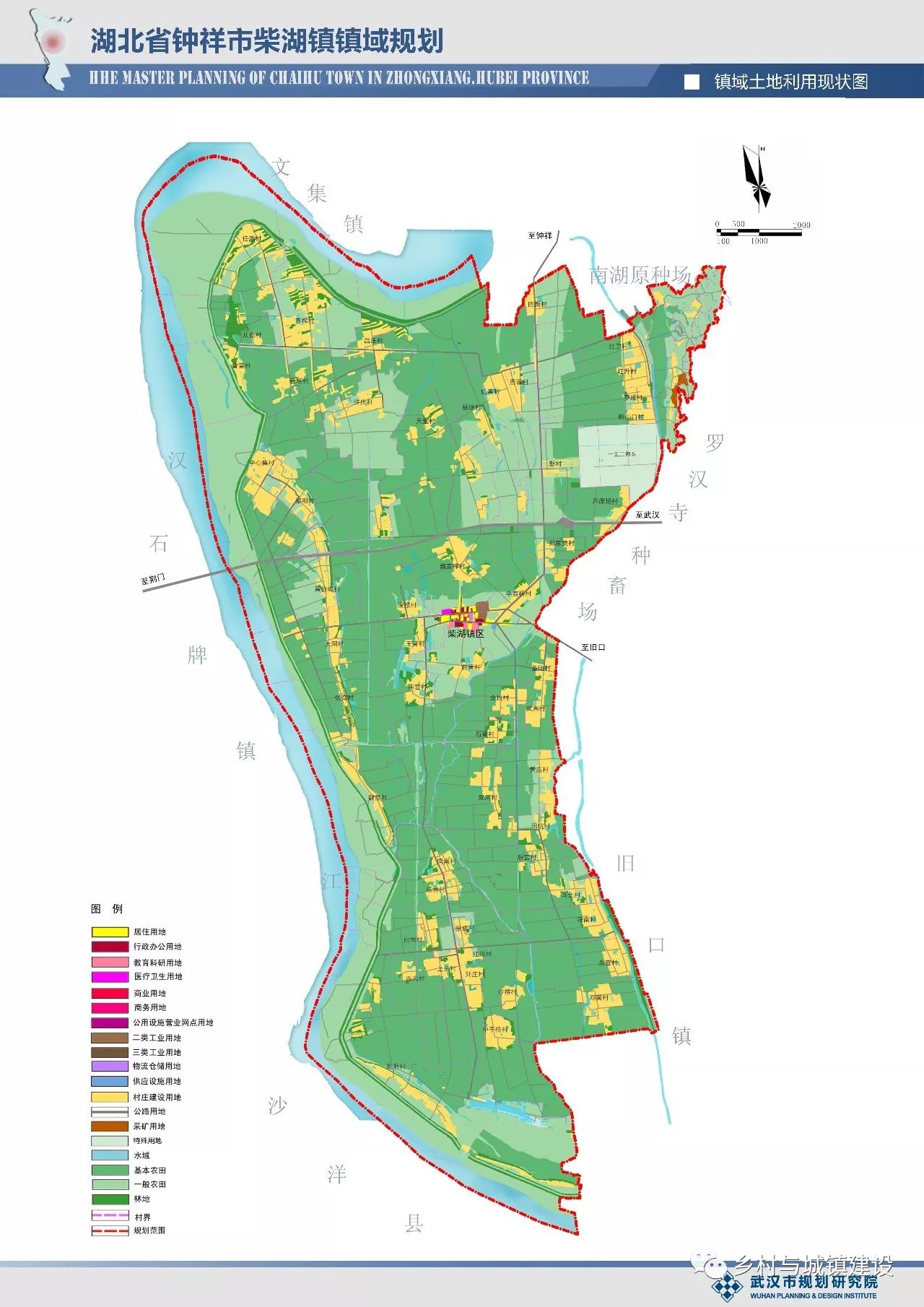

规划从“人的城镇化”角度出发,根据产业发展目标和地均产值指标,全面预测城乡就业岗位和产业引发人口,并通过系统分析人口转移趋势,明确城乡人口及用地规模。

并提出了城镇化发展的相关指引,科学引导农村人口向城镇和新型农村社区聚集,逐步促进“村民”向“市民”的转变。

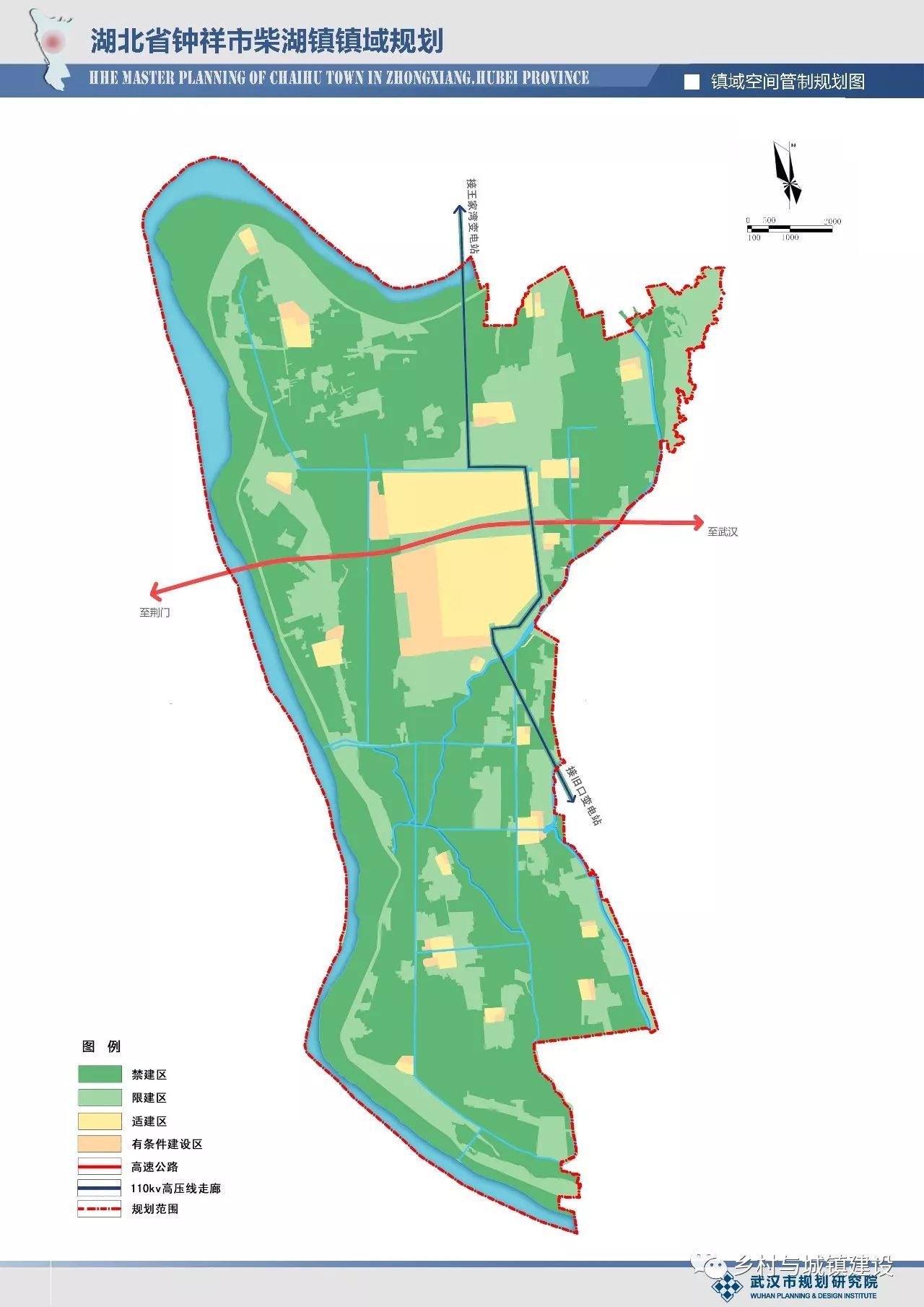

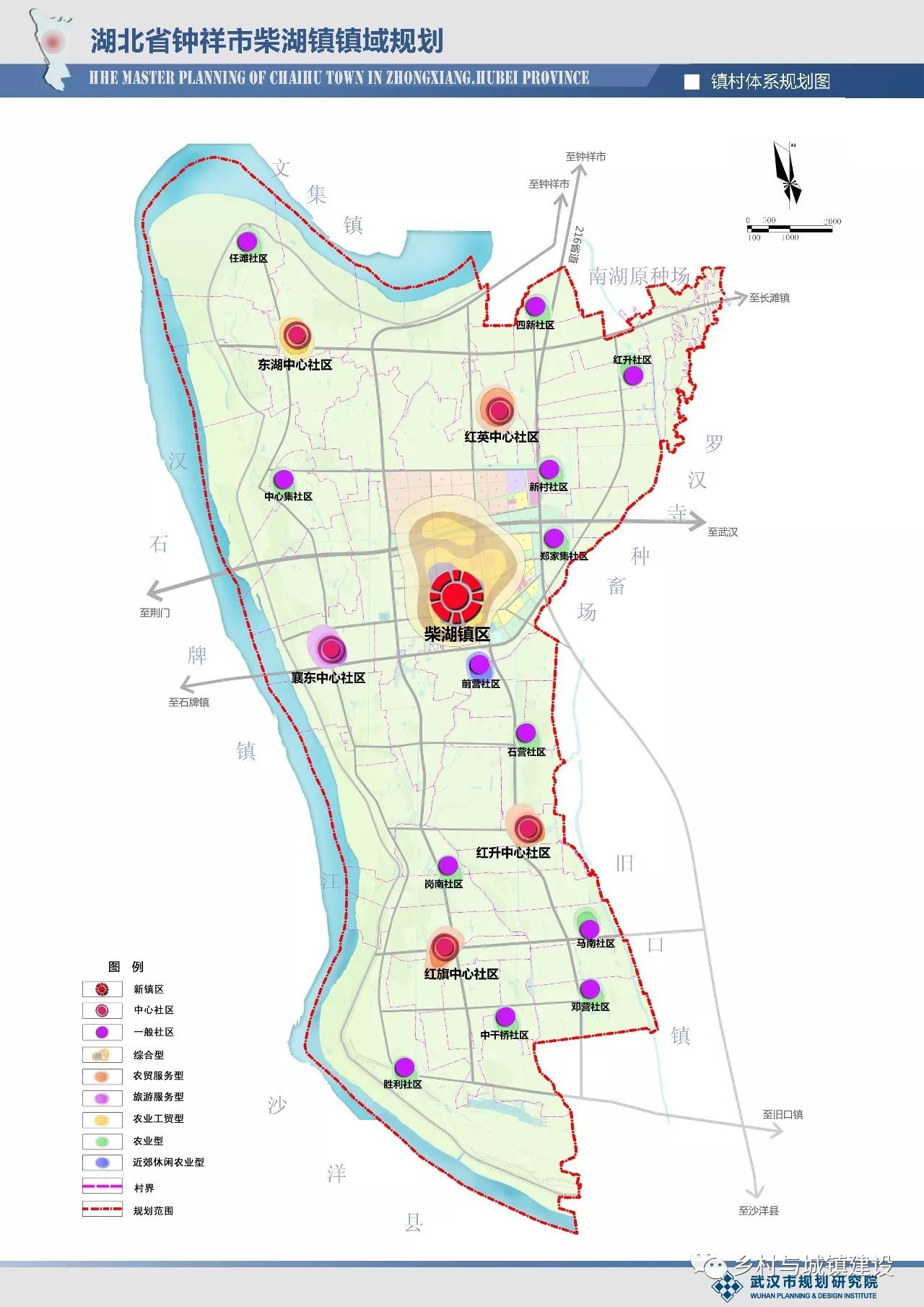

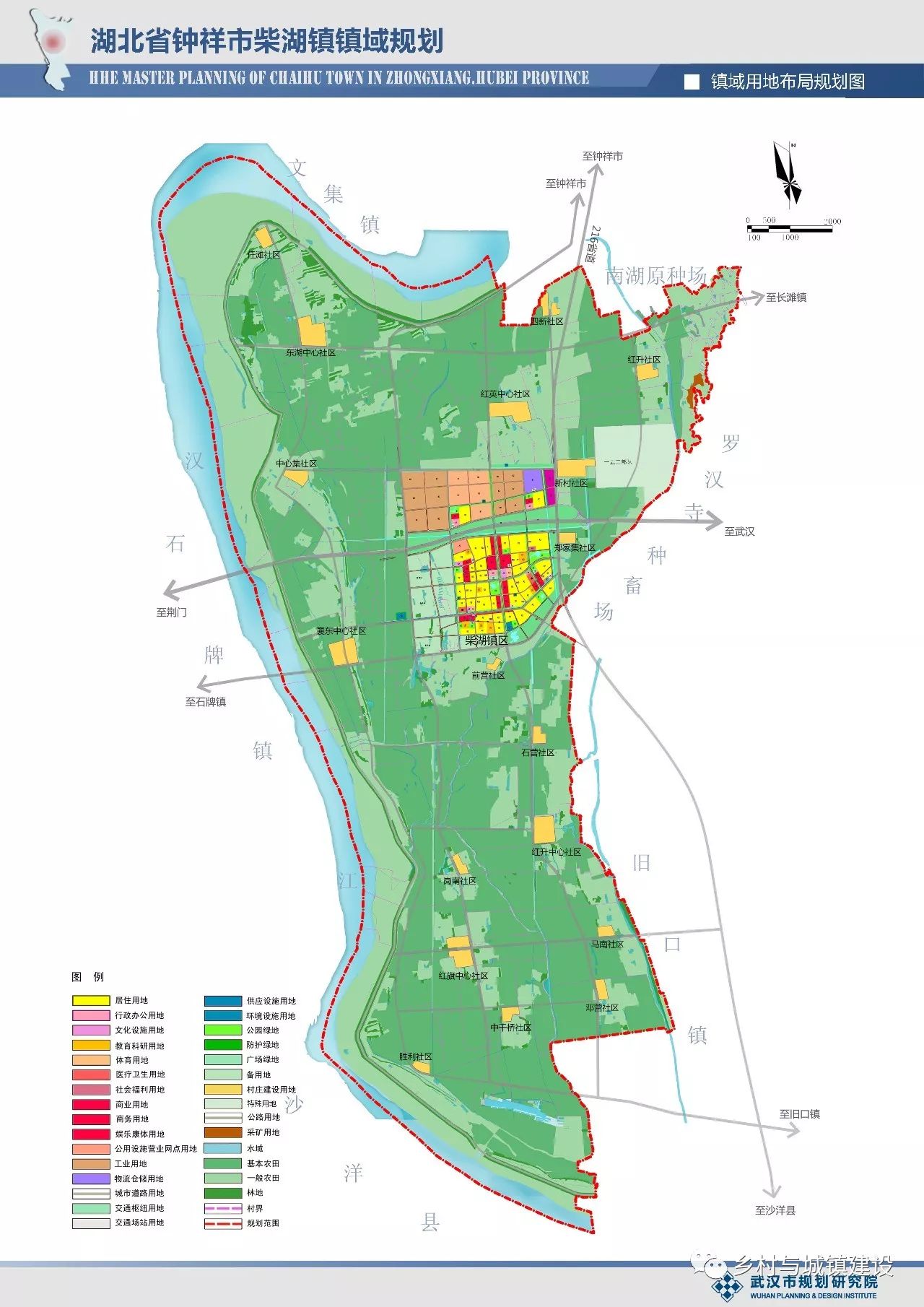

规划基于镇域生态格局和空间管制要求,着力打造“1513”的等级结构体系。在城乡体系的指引下,规划对试点区城乡用地布局开展了全面部署。

首先按照产城一体化的要求合理进行了城镇建设用地及各类设施的空间安排;其次,根据农业发展类型以及不同的经营模式,对农村建设用地和农用地进行系统安排和科学引导,确保农业现代化发展和农村社区布局的有机结合;同时,结合城乡土地利用整体布局,对镇域六大管理片区在居民点调整、建设用地、主导产业、经营模式和农民搬迁机制等方面进行了分区指引,确保规划能够得以顺利实施。

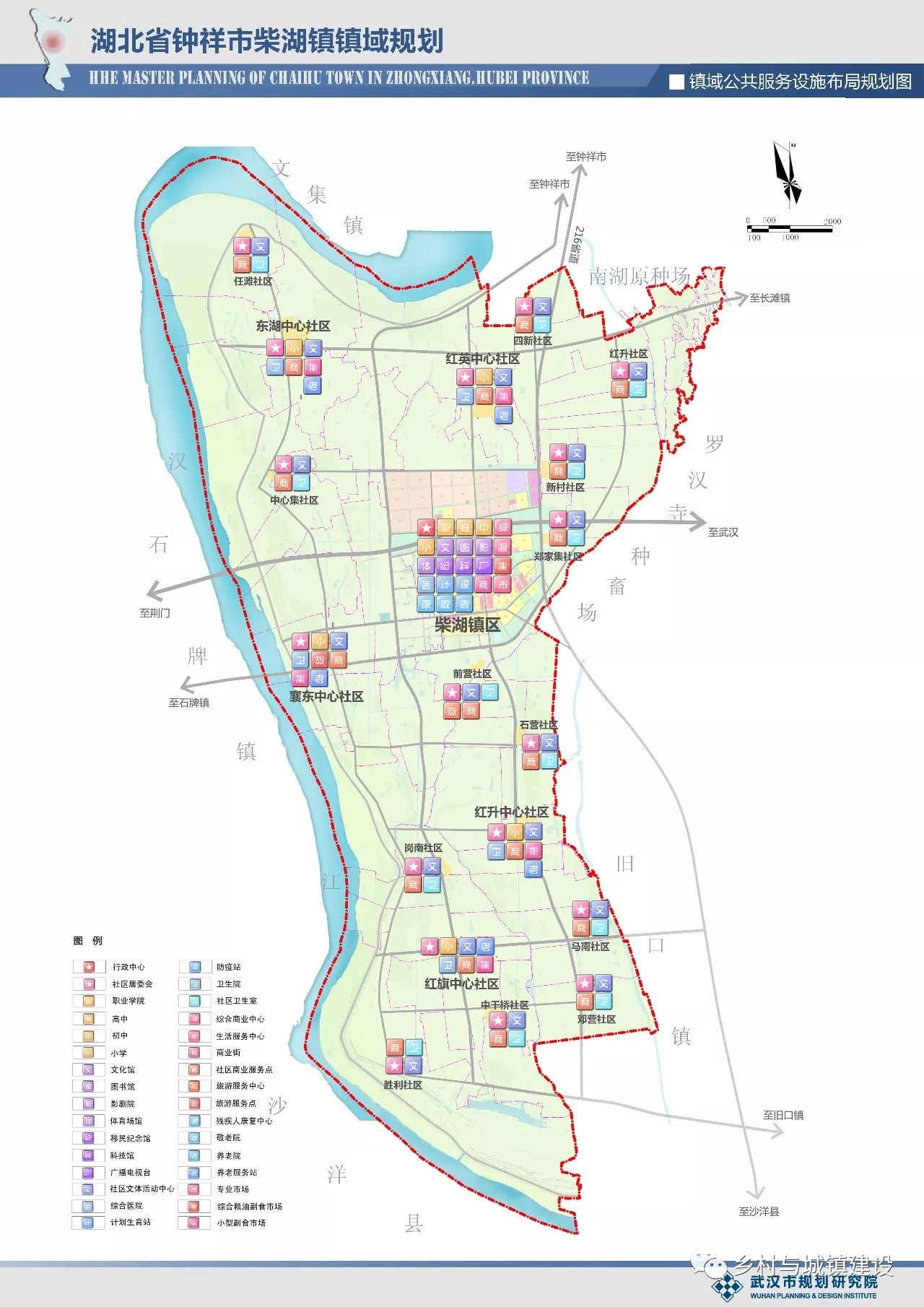

为提升柴湖镇作为钟祥南大门的交通集散基地的地位,规划通过立体化的对外交通和网络化的内部交通,全面构建城镇村半小时联系圈,确保城乡要素的有序流动。并科学确定了七类社会服务设施的建设标准和布局,实现公共服务设施的均等化、聚集化配置。同时整合各类专项规划,对试点区基础设施进行了合理布局和统筹安排。

规划在镇域范围内依托汉江生态带,着力打造滨江休闲风貌区、大地农经风貌区、特色农田风貌区三大生态风貌区,营造五条生态水脉和多类型的生态景观节点,逐步将柴湖镇打造成为滨江生态镇、特色农景镇。

本次规划是湖北省首个新型镇规划编制体系的应用试点,在规划中全面落实了“全域规划、多规协调”的总体思路,为湖北省小城镇规划创新提供了有力的实践支撑。

国内首次探索以农业现代化为引导的镇村体系空间布局方法

本次规划从城乡居民需求出发,创新性提出“产城村”一体化发展思路,并将农业经营模式与村庄建设规模、布点有机结合起来,在国内首次探索了以农业现代化发展模式为引导的镇村体系空间方法,为镇村体系规划提供了新的理论和实践支撑。

本次规划开展了生态承载力和生态格局研究,系统性探索了生态文明导向下的平原地区小城镇全域发展路径,是省内首个开展了非建设用地布局的小城镇规划,并通过全域控制导则的制定,确保为城镇和乡村发展提供统一的规划管理和实施抓手。

系统探索移民城镇生产生活方式和文化传承的方法和路径

本次规划针对柴湖作为移民城镇的文化特征,提出了“豫风楚韵”的整体思路,在城乡体系、用地布局、建筑风貌等方面,系统探索了新型城镇化发展下的移民城镇生产生活方式和文化传承的方法和路径。

本次规划从规划“下沉”角度出发,在总规层面系统谋划了近期建设项目库,为规划实施提供了全方位的建设路径,确保规划实施的时序性和可操作性。

本次规划采取全方位协调的工作方法,对镇域54个行政村进行全覆盖的现场调研,系统了解了各层次居民对城乡发展的主要意愿,成功实现了规划作为公众选择的公共政策对于城乡建设的有序指导。