society for the ancient chinese art

society for the ancient chinese art

SACA学会是一个多元开放性的学术实践平台,致力于古代艺术与当代生活美学的融合实践与研究成果交流。

* 中国古代青铜文明独特的工艺和造型艺术,

独立于世界其他文明

,傲视天下长达3500年之久,

商周时代也是世界公认的伟大「

青铜时代

」

。商周时代,祭祀用之青铜器多有

华美的造型和神秘的纹饰图案

,其中更不乏

引人注目的

动物造型器物

。

大英博物馆和根津美术馆皆收藏有一件来自中国的举世罕见

商代青铜双羊尊

,目前为考古发现和公开资料中

仅存的两例

;

京都泉屋博古馆、巴黎塞努奇博物馆收藏有

「

虎抱人卣

」(或称虎食人卣)

,或为一对,

一直以来也是中国古代青铜的

典型

著名重器

。

公元前14-13世纪,中原文化的能量向四方传播蔓延

。最具代表性的

青铜铸造技术和艺术向

南传到长江沿岸

, 而同时商代最后一个首都

安阳

的青铜文明踏入了巅峰时刻。谁都没料到,在

接下来的300年里南北青铜艺术之花各自持续绽放

,

异彩纷呈

。

来自北方的文化影响,围绕洞庭湖周边的长江中游地区,以长江北岸、洞庭湖以北的

「

盘龙城

」

为先,散发至长江以南岳阳

「

铜鼓山

」

、

「

宁乡

」

等今湖南省地域。

长江是一条大江,在扮演着文明和运输的角色的同时,

长江也是一个天然的屏障

。长期以来,商代中原青铜文化的南传

一直以长江以北的盘龙城为界限

,而

突破了这个屏障

,跨越大江抵达南岸的岳阳,则有着

重大的关键性意义

。

这也引入一个问题,那就是在公元前13-11世纪的中国南北文化传播,是什么连接了中原和长江流域的青铜文明?

在这个语境中的双羊尊,到底扮演着什么角色

?

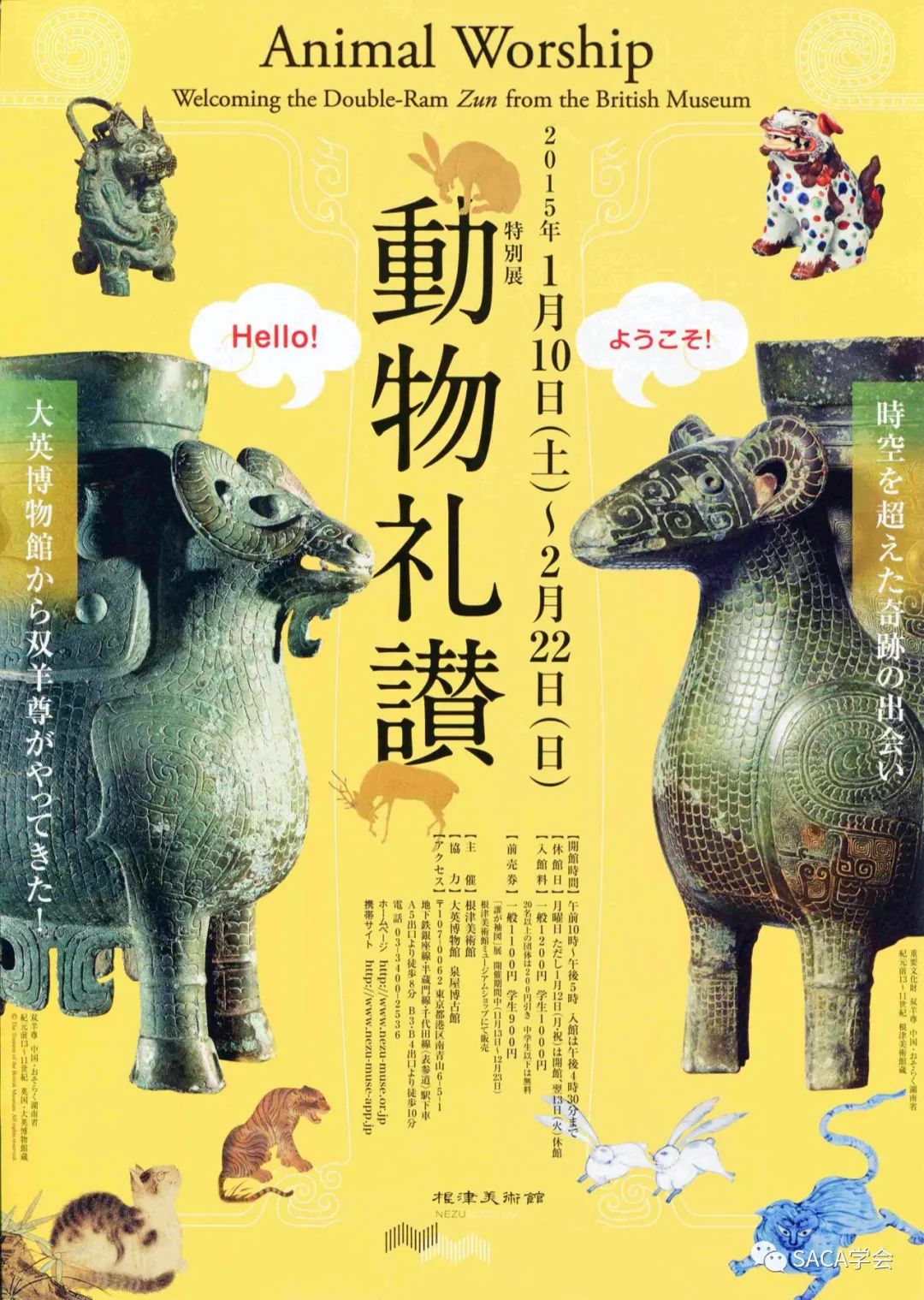

Eumorfopoulos, Nezu & 2 Double Ram Zun

appreciation of shang bronzes

in the context of anyang vs. yangtze river region

a special bronze report by

SACA x JAY XU of the Asian Art Museum

中国古代青铜文明独特的工艺和造型艺术,

独立于世界其他文明

,傲视天下长达

3500年

之久,

商周时代也是世界公认的伟大

「青铜时代」

。商周时代,祭祀用之青铜器多有华美的造型和神秘的纹饰图案,其中更不乏引人注目的

动物造型器物

。

▲

「

双羊尊

」

,大英博物馆 藏,

Ex-Eumorfopoulos

(尤摩旧藏)

▲

「

双羊尊

」

,根津美术馆 藏,根津嘉一郎旧藏

大英博物馆

和

根津美术馆

皆收藏有一件来自中国的举世罕见

商代青铜双羊尊

,分别为著名的东方陶瓷学会OCS创世人

乔治·尤摩弗帕勒斯(George Eumorfopoulos

)

和根津美术馆的第一代

根津嘉一郎

旧藏,

目前为考古发现和公开资料中仅存的两例;

京都泉屋博古馆、巴黎塞努奇博物馆收藏有

「虎抱人卣」

(或称

虎食人卣

),或为一对,一直以来也是中国古代青铜的

典型著名重器

。

▲

「

虎食人卣 / 虎抱人卣

」

,左:巴黎塞努奇博物馆 藏;右:京都泉屋博古馆 藏

公元前14-13世纪,中原文化的能量向四方传播蔓延

。最具代表性的

青铜铸造技术和艺术向南传到长江沿岸

, 而同时商代最后一个首都

安阳的青铜文明踏入了巅峰时刻

。谁都没料到,在

接下来的300年里

南北青铜艺术之花

各自持续绽放,异彩纷呈

。

来自北方的文化影响,围绕洞庭湖周边的长江中游地区,以长江北岸、洞庭湖以北的

「

盘龙城

」

为先,散发至长江以南的

岳阳

「

铜鼓山

」

,

洞庭湖东岸,随着湘江一直往南的「黄材」、「醴陵」、

「

宁乡

」

等今湖南省长沙一带。

长江是一条大江,

在扮演着文明和运输的角色的同时

,长江也是一个

天然的屏障

。

长期以来,商代

中原青铜文化的南传

一直以长江以北的

「

盘龙城

」

为界限,而

突破了这个屏障

,跨越大江抵达南岸的岳阳,则有着重大的

关键性意义

。

这也引入一个问题,那就是在公元前13-11世纪的中国南北文化传播,

是什么连接了中原和长江流域的青铜文明

?在这个语境中的

双羊尊,到底扮演着什么角色

?

* 来自

旧金山亚洲艺术博物馆

许杰 馆长

于2015年1月18日在根津美术馆的演

讲

题为“Double-Ram Zun and the Southern Bronze Industry during the Shang Period”

由

allen wang

整理

经「

SACA

学会」独家呈现

▲

许杰 Jay XU

-

旧金山亚洲艺术博物馆馆长

,普林斯顿大学中国早期艺术考古硕士、博士学位,师从著名

青铜专家貝格立(Robert Bagley)

;2003至2008年,担任

芝加哥艺术博物馆

亚洲艺术、古代近东、古典艺术部的首席主任;1996年至2003年, 担任

西雅图艺术博物馆

中国艺术的策展人; 在此之前,他在纽约

大都会艺术博物馆

的亚洲艺术馆部担任了两年研究员。

1983年,大学刚毕业的许杰到

上海博物馆担任馆长秘书

。 那一年,正好赶上上海博物馆组织特大中国古代文明展「六千年的中国艺术」,到旧金山亚洲艺术博物馆进行展览,这也是他接触到的第一个外国博物馆。25年后,许杰出任旧金山亚洲艺术博物馆馆长,

他也成为第一位担任美国大型博物馆馆长的华人

。 许杰说,这是他与亚洲艺术博物馆的缘分。

他与1985年上任的

马承源馆长

相处最久,马承源馆长是中国当代文博界古代青铜器、古文字研究领域的专家,他编写的

《中国青铜器》一书

,不仅系统地从青铜器的类别、纹饰、铭文、断代、铸造等多方面对中国青铜器的特性做出了总结,还独辟「青铜器鉴定」一节,对各类作伪手段详加说明。此书被牛津大学翻译出版后,影响极广。

(东方网:中国留学生的40年 | 许杰:从留学生到美国博物馆馆长)

▲

「

双羊尊

」

,许杰观摩大英博物馆双羊尊

羊的品种

双羊尊(Double Ram Zun)

,曾经在根津美术馆一起展览,两件双羊尊并肩而立,器物很相像。每一件尊表现的都是两个绵羊相背站立,中间有一装饰有饕餮纹的长桶形部分。

我们之所以称两件动物为绵羊(

* RAM - 公绵羊,以下简称公羊

)是因为它们都有着绵羊特有的卷曲的大角。这里双羊尊的

「羊」指的应该是公羊

(Ram - Male Sheep)。

不管是大英还是根津双羊尊的羊头上都长着「大角」(Curvy Horns),所以可以推断其为一种

大角公羊

。(

* 雌性绵羊、山羊,都没有长着这种大角

)

商代双羊尊的写实风格,属于相对的写实

(realism in relative terms),而并非绝对遵循自然规则。例如,令人摸不着头脑的是:

大英博物馆双羊尊上的公羊

既有大角又有胡子

,但现实中公绵羊是没有胡子的,这种胡子属于山羊特有…

因此大英双羊尊是融合了写实和想象的接近公羊的动物。根津绵羊在这方面比较准确,没有山羊胡子。但是,真实地表现自然中的动物显然并非铜器工匠的意图。

▲ 大英博物馆双羊尊,其公羊既有大角又有胡子

根津双羊尊

的绵羊在这方面

比较准确

,没有山羊胡子,

从造型的角度去看这件作品更写实一些。

但值得留意的是,

真实地表现自然中的动物显然

并非铜器工匠的意图

。

两件双羊尊器表皆布满均匀的「鳞纹」纹饰,这和现实中的公羊皮肤毫无关系。 羊头上的阴线云雷纹与真实也无关系,这种云雷纹是这一时期铜器上的典型纹样,往往伴随着饕餮纹作为背景纹饰出现。

▲ 双羊尊羊头对比:大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

以大英双羊尊为例,我们可以看到羊的眼球,带尖钩的眼眶和面部表面的纹饰都与

器身侧面

双羊之间直筒部分器表的饕餮纹相似。

最大的区别是

羊角部分

:器身饕餮的角呈「宝瓶型」,与弯曲的羊角风格不同。

▲ 大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

▲ 大英双羊尊,器身饕餮的角呈「宝瓶型」

根津羊的

面部纹饰

与大英羊的

很相似

,但

器身饕餮纹饰

的设计则与大英博物馆的

设计非常不同

:直筒部分的饕餮纹是清晰的图像,地纹为细密的雷纹,衬托出饕餮图像。

换句话说:饕餮的纹饰很清晰地落在了以布满贯穿雷纹装饰(Spiral Design)的平面上,眼睛、鼻子、双鄂、双角都非常清晰可见。

▲ 根津双羊

尊,直筒部分的饕餮纹是清晰的图像,地纹为细密的雷纹,衬托出饕餮图像

双角的卷曲弧线暗示其可能跟羊角有一定的关联,

这种角可能源于羊角

。饕餮的眼球上有凹陷的眼珠,

与羊头的眼珠相同,采用一致的艺术表达

。

在根津的设计里,根津尊上的饕餮是清晰的:图像密集的雷纹设计使得饕餮的图案更显轮廓清晰,对比羊脸上简单的线条装饰,

这样的装饰手法更能突出表达想装饰的主体

。

因此,根津双羊尊在器身饕餮的设计上,更接近于「图像」的概念,而不是仅仅是纹饰。

▲ 双羊

尊器身直筒部分对比:

大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

对比两件器物直筒部分的饕餮设计

,明显的不同之处有:

眼球设计的差异、羊角设计的不同

。最重要的是

根津双羊尊的饕餮呈现出一个「明确的图像

」;

而

大英双羊尊尊更像是

一种纯粹的浮雕装饰

:因为大英尊的饕餮主纹呈浮雕状凸出器表,而

主纹和地纹又采用一致的云雷纹,密度相同,饕餮纹就较难被辨认

。

因此,直筒部分饕餮纹的不同是两件双羊尊之间的主要区别。

▲ 双羊

尊器身直筒部分对比:大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

从器身饕餮纹样的风格不同,也能推测出两个器物制作时间的不同,

也许:大英尊年代较早,根津尊相对较晚

?

海内外学者经过多年的努力,已经达成了一个时期风格演变的共识:

由简单线条描绘到繁复成熟的雷纹装饰对比的一个过程。

严谨一点的话,我们只能说「

根津双羊尊的饕餮风格要比大英双羊尊的饕餮设计风格要晚

」;

但我们并不能100%肯定铸造的时间的先后

,这是因为当新的设计开始出现的时候,并不能认为老的设计就是被完全放弃且取代,

两种风格重叠出现在历史上是完全有可能的

。

▲ 双羊

尊直筒部分局部对比:大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

两件尊的器形在比例上也不尽相同,根津尊的羊头比大英的羊头更往前方突出,

更为伸展;

大英尊的双羊较为挺拔,而根津尊的站姿则显得较为松弛,因此身体更显弯曲。

两件尊的的腿部都饰有「卷龙纹」

,大英尊(

下图左)

的腿部可以见到龙的身躯、瓶形角、眼睛和张开的嘴部,但

龙纹其实很难一眼看出

,因为周围的地纹由相似的阴线组成,背景和龙纹的装饰密度十分接近的缘故。

比较之下,

根津尊(下图右)上的龙纹就很清晰

,

被细密的雷纹衬托而出

。

▲ 双羊

尊腿部「卷龙纹」对比:大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

两件尊的龙纹在细节上有不同, 但形体结构是一致的。

龙的细节虽不尽相同,但结构上是相似的

,

有趣的是,根津尊装饰的龙头并没有清晰的界限,

表现不明,不知何故

。

羊足的部分也不尽相同,

大英尊的

蹄足交代清楚

,而根津却没有表现蹄足

。羊腹的装饰也不同,

大英尊羊腹部下有 L 形的附饰

,或许是表现腹下的羊毛;

根津尊腹下没有附饰

。

▲ 双羊

尊蹄足对比:大英双羊尊(左) / 根津双羊尊(右)

大英尊的外底有一残存的铜环

,提示原来

可能悬挂有一小铜铃

。同时代的其它铜器中有不少外底挂有铜铃。但根津尊外底没有铜环,不知何故。

▲

「

鄂(è)叔簋

」

,上海博物馆 藏:圈足较高,圈足下连铸一方座,可能是为了使高度更便于使用。这种

加铸方座的簋的形制在西周早期开始出现

,同时器身上类似把手的器耳也逐渐从简单变得发达,具有鲜明的时代特征。这件鄂叔簋口沿以下、四耳之间有四组火纹,与四首龙纹相间,方座上则装饰有牛头纹与凤纹。底座内侧有一个系有小铃的半环,铃中有舌,振动时能发出铃声。腹部内底铸有铭文表明这件器物的由来,

为鄂国贵族所作

。

商周青铜器有挂钩的类似器物,比如上图这件上海博物馆藏的这件西周早期鄂叔簋,

便带有同类的挂钩,并附有铃铛

。

旧金山亚洲艺术博物馆馆长

许杰先生认为这可能是跟北方、西北游牧民族的习俗有关

,游牧民族通常都以畜牧为主,这跟中原的习俗不同,中原和游牧民族之间的交流以及对青铜器的影响,是一个非常值得探索的课题。

挂铃的存在,自然会让人

联想到其功能性

,也许是在移动中发出声响。由于铃铛深藏在底部并不容易被发现,这就引申出一个有趣的问题:

双羊尊是如何被移动的

,

移动双羊尊,是不是功能或仪式的一个部分

?

在佛教里,象头神(Ganesha)是主神濕婆與雪山神女的兒子(Shiva & Parvati)。在仪式中,

他们的神像会被信众抬起

,贯穿整个仪式。

带着铃铛的商代双羊尊,是否在早期也有类似的功能呢

?

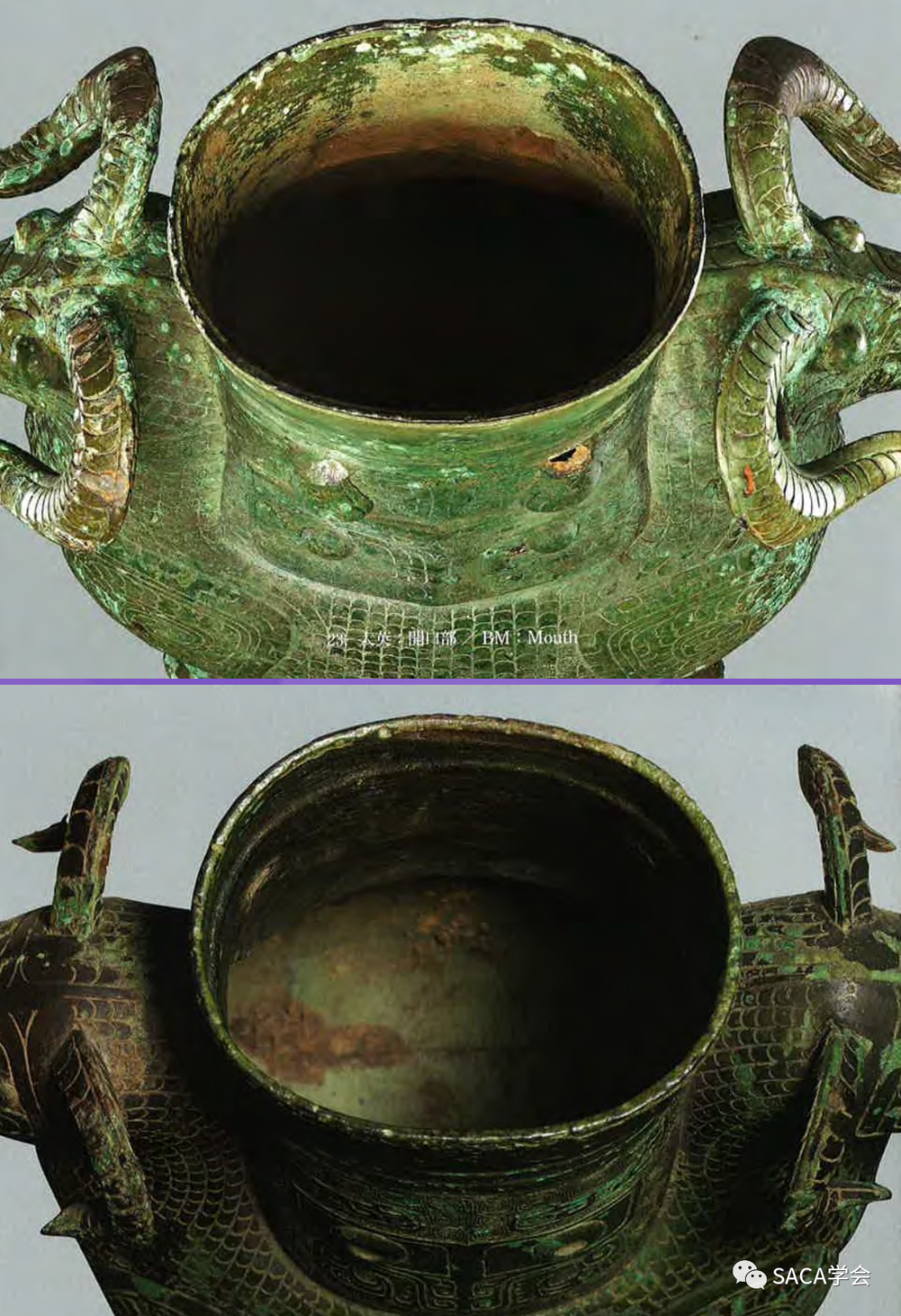

两件双羊尊羊体的内部中空,直筒部分的上端是椭圆形的开口

,所以两件尊都是容器, 外观是双羊承载一壶,

呈

双

羊抬尊的姿态

。

「尊」的名称一般指酒器,

但在此并没有证据断定它们当初是用来盛放什么

…

双羊尊,在商代工匠的塑造下,将典型的方形圆口尊重新诠释表达,并赋予双羊,使其从纯粹功能器物一跃晋升至雕塑艺术品。

▲ 双羊

尊开口部与底部对比:

大英双羊尊(上) / 根津双羊尊(下

)

双羊尊这种动物组合型容器在长江中游湖南地区出土的铜器中有类似的器物,大名鼎鼎的的「四羊方尊」便是最著名的例子:1981年,曾随「中国伟大的青铜时代」展到访过洛杉矶;1995年古根海姆

「5000年中国艺术」展览

中,四羊方尊也到访过美国。

有趣的是,这件方尊所用的动物也是绵羊(大角公羊)

。但不是「双羊」,而是四头羊相背站立承载一件容器。羊体中空,与尊的方形下部融为一体, 似乎羊被囚禁在尊体中, 共同承载尊体的上部。上部有外翻的大口,形体飞扬。

从形体结构说,双羊尊和四羊方尊明显是类似的

。并且都生动地表现出对立体动物造型的兴趣。在大英双羊尊和根津双羊尊之间:

根津尊的器表纹饰风格更接近四羊方尊

,都以

细密的雷纹为地纹衬托出清晰的主纹

。

▲ 四羊方尊,中国国家博物馆 藏

两件双羊尊和四羊方尊在

羊首造形和表面纹饰的设计

都十分相似

。

四羊方尊的羊首下也有山羊胡子

,胡子前面还有

「

扉棱

」

。如此种种的

细部差异在风格断代上是有意义的

。

▲ 大英双羊尊(左) / 四羊方尊(中)/ 根津双羊尊(右)

旧金山亚洲艺术博物馆馆长

许杰先生

认为

:从风格判断,可以大致推测三件作品的

风格从早期到晚期

可能为:

大英 - 根津 - 四羊

,但彼此间距很小,它们都可以笼统地断在

「商代晚期」

,即公元前十三至十二世纪。

四羊方尊跟双羊尊一样,

器表装饰有方形「鳞纹」

,以这样的纹饰来表达动物的皮肤在那个时代

长江中流的动物形青铜器

上很流行

。

▲ 四羊方尊(左)与根津双羊尊(右)的对比

四羊方尊是南方青铜的风格典型,有着明确的出土日期和地点

:1938年出土于长江流域中段,即

「

湖南省黄材宁乡村

」

。

▲ 「青铜豕尊

」,商代晚期,湖南省博物馆 藏 / Vessel in the shape of a boar Late Shang period, 12th century BCE Bronze. Height: 40 cm. Unearthed 1981 at Xiangtan, Hunan

▲ 湖南省博青铜豕尊(左)与根津双羊尊(右)的腿部「卷龙纹」对比

这只湖南省博物馆的

青铜豕尊

,也有相似的通体「鳞纹」外,

腿部还有相似的龙纹,与

根津双羊尊

纹饰情形一样

。

野猪头部的纹饰也与根津双羊尊相似

,它的眼珠如同根津羊,是下陷的。大英和根津双羊尊据说都出自商代今湖南地区

…

▲ 大英双羊尊(左) / 青铜豕尊(中)/ 根津双羊尊(右)

四羊方尊和青铜豕尊都有着确切具体的出土地点,

从风格、造型、纹饰等装饰手法,对比有着明确出土地点的四羊方尊和青铜豕尊,

我们可以几乎确定

,

这两件双羊尊

的确来自湖南地区

,因为它们体现的风格是湖南特有的。

湖南地区出土的青铜器是长江中游独特的南方青铜铸造业的主要证据

。为了理解南方青铜业的个性,我们可以回溯其本原,对中国的青铜时代早期做一简略的回顾。现在,让我们

把双羊尊放在长江中游

独特的南方青铜器铸造业的背景中

讨论

:

大约在

公元前1500年,

在

黄河中游的中原地区产生了复杂的青铜铸造业

,它是

中国青铜时代的开端

。此后,中原地区一直是青铜生产和创新的最重要的场所,

标志着中国青铜器时代来临

。

容器是中原青铜业最典型的产品

,如下图看到的黄河中游郑州遗址出土的铜斝,郑州是商代早中期的都城。图中所示的郑州出土之斝、根津方盉,或者旧金山亚洲艺术博物馆里的斝,除了犀尊是雕塑状之外,其他都是很明确的容器外形。

▲ 商代中期,斝,郑州1958年出土 / Jia with Animal-face Design Mid-Shang period, 14th century BCE Excavated 1958 from Zhengzhou, Henan Bronze; H. 25 cm

▲ 商代晚期「左、中、右」方盉,

根津美术馆 藏 / Fanghe with Animal-face Design, Late Shang period, 12th century BCE, Allegedly from Tomb 1001, Anyang, Henan Bronze; H. 73 cm, 71.2 cm, 71.1 cm - Nezu Museum of Art

根津美术馆的

「左中右方盉」

,据说是来自位于现在郑州东北方向,商代后期的最后一个首都安阳,

这三件绝品相传是商王武丁之重宝

。 这样的器物,是中原文化的代表。

「

中原

」,是一个相对的概念

,意指中国的文化中心,平阔广袤适合农业发展,也因此得名中原。

中原青铜文化传统

从公元前14世纪开始往南发展

,并首先抵达长江流域中段。

「

盘龙城

」

,则是代表中原青铜文化往南方扩张的一个

「

首要遗址

」

。

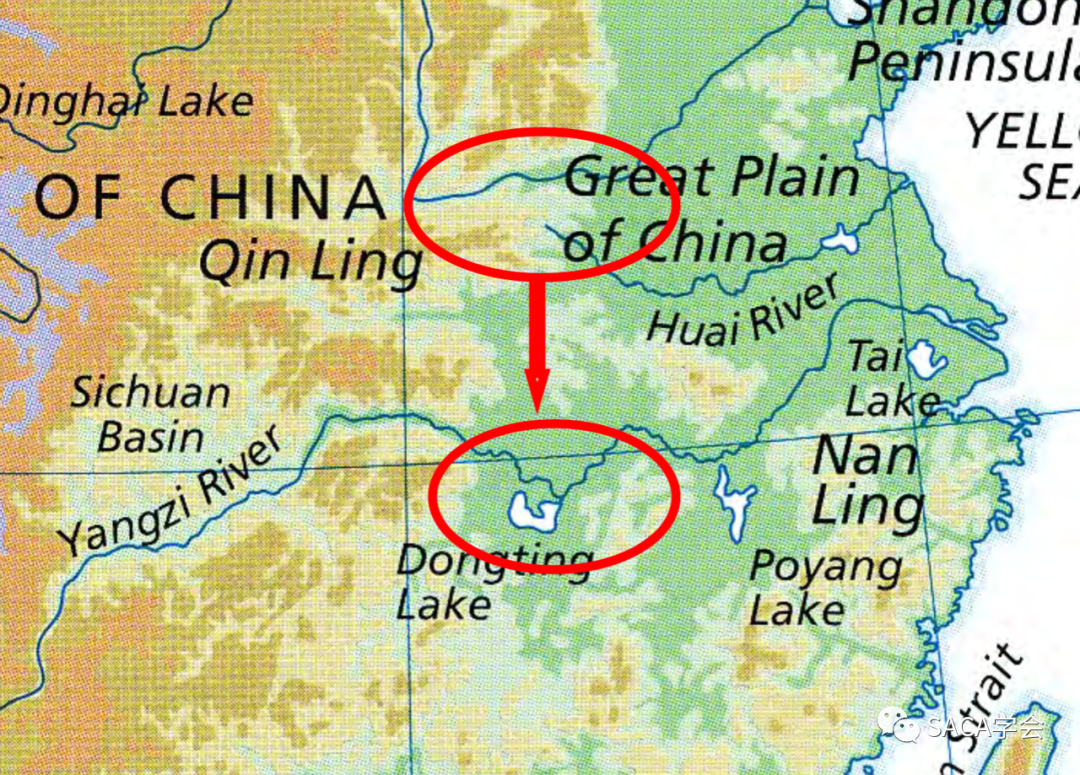

▲ 从中原地区(上红圈)到长江中游洞庭湖区域(下红圈)

「盘龙城」

是湖北境内的一个当代地名,

盘龙城发现了大量的有着中原青铜文化风格的青铜器

,比如

盘龙城1974年出土的斝(下图左),就跟郑州发现的斝(下图右)

风格造型上很相似

。

▲

盘龙城1974年出土斝(左)/ 郑州出土斝(右)

就目前所知材料,湖南青铜器中年代最早的为公元前十四世纪

,形态与盘龙城或更北的中原地区出土的同类器十分相像:

如下图左的这件湖南征集的斝,就很难断定其是在湖南铸造,还是来自其他地区

。

▲ 湖南1960年征集

斝(左)/

盘龙城1974年出土斝(右)

然而,

中原青铜文化的南传,在公元前13世纪就结束了

,持续了一个世纪左右。接下来,青铜文化在其他区域突然各放异彩,之后在中国的各地区开始产生地区性的青铜铸造业,包括长江流域各地,如湖南。

在公元前13世纪,当以郑州为中心的中原青铜文化影响开始收缩,中原青铜文化在各地留下的影响也开始逐渐在中原基础上生根发芽,例如长江流域的几个区域:中段的湖南,往上游延伸至四川成都平原的三星堆文化。

▲ 长江流域中游,洞庭湖区域

湖南与湖北以洞庭湖分野,南北相望

。「湖南」的意思是「湖之南」,而 「湖北」是「湖之北」。

洞庭湖北面注入长江,南面汇纳四条河流的水量。古代河流和沿河的路途是人类活动的主要通道,湖南青铜器大都出土在沿河地带。

目前在洞庭湖以南的湖南发现的最早青铜器

可以追溯到公元前14世纪

,跟湖北的「盘龙城」,北至中原的发现的器物十分相似。例如上图的两个斝,虽然左图的斝在湖南被发现,但是我们

不能确定左边的斝就是在湖南制造的

,或是从

北方运送过来

的

。

湖南最早

的发现的

有明确出土地点

的青铜器是一件

公元前13世纪晚期的「觚」

,与商代

安阳出土的同时期的觚造型风格

极为相似

。

▲ 岳阳觚(左) / 1959年出土安阳觚(右);Gu (Left)with Animal-face Design, Late-Shang period, 13th century BCE, Excavated from Yueyang, Hunan Bronze / Gu(Right)with Animal-face Design, Late-Shang period, 13th century BCE, Excavated 1959 from Anyang, Henan Bronze; H. 22 cm

这件公元前13世纪的青铜觚,传出土于

湖南岳阳「

铜鼓山

」

,洞庭湖东岸,今长沙市北部。「铜鼓山」是一个小山,

商代的一个聚落

,在这里发现了商代的生活遗址。

▲ 湖南岳阳「铜鼓山」商代遗址

生活遗址一般在一个地理的中心位置。

铜鼓山是位于长江南岸的一处小山丘,有商代的居住遗址,地理上是四通八达的交通要道。铜鼓山出土的早期的陶片,与洞庭湖以北的湖北盘龙城同类陶片风格相似,

这个线索暗示「铜鼓山」可能是

商物质文化越过长江南向发展

的途径

之一

,这个可能性有着极为重大的意义。

长江

是一条大江

,在扮演着文明和运输的角色的同时,长江

也

是一个天然的屏障

。

长期以来,商代中原青铜文化的南传一直以长江以北的

「

盘龙城」为界限

,而

突破了这个屏障

,跨越大江

抵达南岸的岳阳,则有着重大的关键性意义

。

铜鼓山铜觚之外,时代上属于

公元前13世纪的青铜器在湖南只发现少数几

件,全部在湖南北部出土。与这种寥寥无几的情况形成鲜明反差的是,商代晚期即公元前12和11世纪的铜器在湖南大量出土:

现知已经约有 400 件

,

大都沿河发现,尤其是湘江

。

▲ 湖南1960年征集

斝,商代晚期 / Jia with Animal-face Design Mid-Shang period, 14th century BCE Acquired around 1960 from Hunan Bronze; H. 25.2 cm

从风格上讲,

铜鼓山觚和先前讨论的斝都没有地方特征。它们代表了中原地区的风格特征:

器形各部分结合有序,整器如建筑物一般端正规矩;纹饰安置在水平的纹饰中;每一纹饰带再分为数个并列的纹区。

从建筑的角度来看

,这个时期的青铜器在纹饰的处理上非常整洁且充满节奏感。

相比之下,在湖南东边邻省

江西省发现的「新干大墓」

则代表了一种

公元前13世纪

较早的地方性青铜文化

。

该墓随葬品丰富,出土大量青铜器,其中一件体量硕大的铜鼎,与湖南的一件出土情况不明的大鼎相似。这些证据暗示了

「新干」

在湖南青铜业发展中的重要性,虽然新干并没有对湖南全部文化特性的形成都起到作用。

▲ 湖南1950年代征集商代中晚期鼎(左)/ 1989年江西新干出土

商代中晚期

鼎;Ding(left)with Animal-face Design Middle to late Shang period 14th to 13th century BCE Acquired in the 1950s in Hunan / Ding

(right

)

with Animal-face Design Middle to late Shang period 14th to 13th century BCE Excavated 1989 from Xin’gan, Jiangxi

虽然在今天看来

湖南和江西是两个不同的省份

,但是

在商代

这两个地方的文化显示出

相似的线索和特性

。

如果说铜鼓山的觚和盘龙城的斝都没有本地特征,这里的两个大鼎还是有一些初生的长江流域的特征:

鼎耳之大,超出常规,鼎腹很深,三足如圆柱,饕餮纹由凸起的细线构成,并有钩曲状扉棱(Hook Flanges)

。

这些特性作为单独一项特征都可以在中原青铜器传统中都可以一一找到来源,但

它们组合一体的情形则不见于中原

,这也标志着南方青铜器风格走向独立发展的一个开始。

钩曲状

扉棱(Hook Flange

)

可以说

是公元前12-11世纪长江流域青铜器的一个主要风格之一

。

在公元前12世纪初期,湖南已经扎实地发展起蓬勃的地方青铜文化,兴盛长达两百年,有大量出土品为证。从出土的大量青铜器推测,这种传统在之后的200年里继续蓬勃发展,促使湖南成为长江流域青铜文化最丰富的地区。(超过400件的相应时期出土器物)

截至目前的考古发现显示湖南地域大量使用青铜器的现象

仿佛是一夜之间出现的

。虽然这类青铜器使用的传统机制,以及如何从无到有发展过程到现在都无从得知:

其因素应当包括外地上层社会人员和铜器专家的移民迁入,也应当包括本地贵族的参与, 因为湖南青铜器既有与外地同时代器物一致的方面,又有本地独有的特色。(这里「本地」也包括湖北南部,为同一文化区)。

公元

前12-11世纪的湖南地区青铜器

从特征上可以被清晰的划分为三个种类:

「

中原型

」、「

本地

型

」和「

综合

型

」

。

▲ 戈卣,商代晚期,1970年宁乡出土 / 亚址卣,商代晚期,1990年安阳安阳郭家庄西160号墓出土;Ge you

(left

)

with Bird Motifs Late Shang period, 12th–11th century BCE Unearthed 1970 at Ningxiang , Hunan Bronze; H. 37.7 cm / Yazhi you(right)with Bird Motifs Late Shang period, 12th–11th century BCE Excavated 1990 at Anyang, Henan Bronze; H. 35.8cm

1 -

中原型

:左图宁乡青铜卣呈深祖母绿色(dark emerald)皮壳,或者中国传统说的

水绿,是典型的湖南皮壳

,这

与湖南本地的土壤成分有关

。这样的青铜要不就是从中原引进到南方,要不就是在湖南本地由来自北方的新移民工匠生产。

▲

亚

址

卣,商代晚期,1

990年安阳

安阳郭家庄西160号墓出土

上图所示的两件青铜卣,

左图是湖南

宁乡

发现的公元前12-11世纪的青铜卣,典型的中原风格与安阳地区发现的青铜器相似;

右图是

安阳

发现的

公元前12-11世纪的青铜卣:

除了器物皮壳的颜色不同之外,其他风格几乎一致

。这种卣可能从中原传入湖南,也可能在湖南本地由从北方移民来的工匠制作。

2 -

本地型

:

本地型的最佳代表是体量巨大,纹样粗犷的铜铙,是打击发声的器物

。在实际使用时,大铙是柄部朝下口部朝上安置。每件铙可发两个音:一个在铙口沿正中打击发出,另一个在口沿两角任何一角打击发出。形成一铙两音的原因是铙体呈尖角椭圆形,在不同部位击打会产生不同震荡频率。

湖南迄今已出土四十多个铜铙

,其中有十个左右

每个体重都超过 100 公斤

。这种铙在湖南以外很少见。在所有的湖南铜器种类中,大铙最能体现本地独立的青铜业。

▲ 虎纹铜铙,商代晚期,1959年宁乡县老粮仓师古寨出土。

湖南地区出土铜铙数量较多,多为单个出土

,但与此铙同出的却还有4件,后来在距离不远的同一山坡上又一窖出土10件,

可见铜铙也不全是单个出土

。对于成组出土的铜铙,是否就是成编的,是值得探讨的事情。在10件铜铙中,有的认为其中9件是编铙。但在9件铜铙中存在着型制大小和纹饰方面的差异。无论是否存在编铙,但从一窖出土5件和一窖出土10件来看,

当时拥有者应当是同一主人

,也就不能排除当时多件铜铙同时使用的可能。此铙形体厚重,击之声音宏大,是我国南方商时期铸制的大铜铙中的代表性作品。

这件铙上的主题纹饰是粗条状的变形饕餮纹,两眼突出,口沿两侧饰有虎纹。

1959年发现于湖南宁乡师古寨,高达70cm,十分巨大。

这种青铜铙通常尺寸较大,重量有时可达200磅,以大胆高浮雕纹饰著称

。

这件铙的主题纹饰设计十分典型

,以一种较为松散、抽象的表达方式呈现出传统饕餮的形态,以饕餮双眼为显著的特征,可以大概推测鼻子、双颚和两个角的位置关系。

假如没见过传统的饕餮纹饰,可能很难在这个图案上分辨出饕餮的纹样来

。在这里,一对饕餮的眼睛扮演着一个帮助后人重建饕餮形象的重要线索。 这件青铜铙还装饰有一对老虎的纹样,分别位于铙的两侧。

虽然并不是十分写实,但从其弧度优美的尾巴可以推测这是老虎的形象

。

两虎中间,又是一个饕餮的形象,但更为简约抽象。也是另一种不同的饕餮形象的诠释: