然而白蕉最为人称誉的,还是他那一手萧散秀逸的行书。他的行书以“二王”为宗,且专情如一,终生以“二王”帖学为自己研习的目标。尤其钟爱“大王”(王羲之),认为王羲之的书法“英毅卓荦、恬和典雅”,因而推崇备至 。

白蕉自己曾回忆说:“我初学王羲之书,久久徘徊于门外,后得《丧乱》、《二谢》等唐摹本照片习之,稍得其意,又选《阁帖》上的王字放大至盈尺,朝夕观摹,遂能得其神趣。”他对自己的严格几近苛刻,常常把写好的字贴在墙上,近看三日,远观又三日,反复审视推敲,或征求同道意见,作品往往十纸撕其九,又弃其一;一切着意在“纯出于人之气度涵养”的晋人风韵。心追手摹,使得白蕉不仅对晋韵的理解十分准确,而且基于早年师法欧、虞两家的经验,也将晋韵唐法做到了很好的结合。晋人妙处在乎用笔使转,于笔画的流走中产生运动之美;而唐人贵在起止、转折处的用心,笔画厚实、结构严谨,得端庄之态。

《草书·己亥杂诗》白蕉 约上世纪50年代 上海中国画院藏

因此,白蕉的行书并非一味再现“二王”的面貌,而是更追求用笔的起落无痕、结字求简,把“二王”的艺术语言化为自家血肉,融晋韵、唐法、宋意、元明之态于一炉,甚至兼用了一些现代笔墨的技巧。虽书出于“二王”,竟大有独造之妙,所书作品纵横有气,隽逸潇洒,随意为之而法度自在,确有晋人遗风。

沙孟海先生对白蕉的书法评价极高,他在题《白蕉兰题杂存卷》中写道:“……行草相间,寝馈山阴,深见功夫。造次颠沛,驰不失范。三百年来能为此者寥寥数人。”赖少其先生亦在白蕉的书画册页上跋云:“余观复翁之书出入魏晋,取法隋唐,挥毫为天马行空,飞腾奋发;其利如刀,激流能杀;满如悬弓,弯则箭发,不争一卒之短长,而求阵容之壮阔,潇洒淋漓,可与古人争座位矣。”章草大家王蘧常先生有诗赞曰:“三十书名动海陬,钟王各欲擅千秋。如何百炼功成后,傲骨难为绕指柔。”讲的便是白蕉书法成名甚早,上世纪三、四十年代,已蜚声书坛,多次在上海举办个人书画展,名动一时。

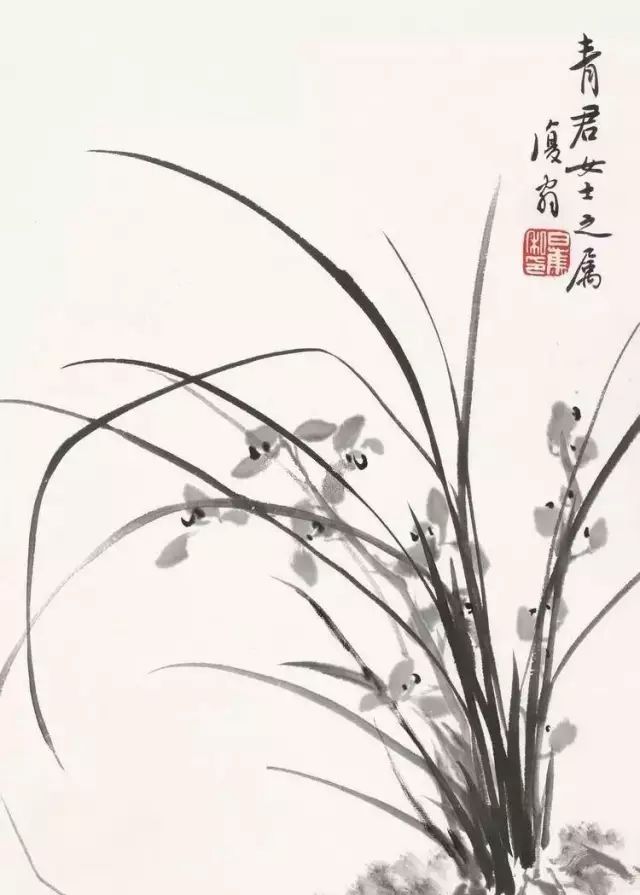

白蕉作品

白蕉作品