“维米尔有一种使外部世界消失的天赋。我的读者都没有想过在他的画作中寻找17世纪世界如何改变的标志——而这种改变很大程度上是因为中国。”——卜正民

小小的毡帽背后居然连接了中国和北美土著,代尔夫特产的青花瓷盘上绘有吸烟的中国神仙,荷兰人在朝鲜居住40余年,中国人早早就远赴非洲莫桑比克海岸。

在《维米尔的帽子》中,卜正民带领我们如解谜一般,从7幅油画和1件青花瓷中寻找17世纪世界乃至中国的蛛丝马迹,通过一个个令人惊叹的小故事,生动描绘出四百年前业已相连的世界。

维米尔的帽子(节选)

文:[加] 卜正民

译:黄中宪

1.

维米尔与毡帽

维米尔想必有几顶帽子。虽然没有文献提及,但是维米尔那一代有他那种身份地位的荷兰人出现在公开场合,绝不会光着头。看看《代尔夫特一景》前景处的人,不管是男是女,人人都戴着帽子或包着头巾。穷汉凑合着戴的宽边帽名叫连帽(klapmuts),较有钱的男子为了向人炫耀,戴上《军官与面带笑容的女子》中的那种帽子。看到那位军官在屋里还戴着他那顶时髦的大帽子,根本不必大惊小怪。

维米尔笔下只有正在工作的男子没戴帽子:音乐老师或科学家。追求女性的男人,绝对戴着帽子上场。男人进屋或向女人致意时要脱帽的习俗(今日已少有人记得的习俗),在当时还没有。只有在君王面前,温文有礼的欧洲男子才会脱下帽子,然而荷兰人自豪自己无须向任何君王鞠躬致意,鄙视那些奉行这一规矩的人,因此荷兰人时时戴着帽子。

维米尔在两幅画中将自己画进画里,而那两幅画里,他都戴着帽子。在《老鸨》中,他屈居乐师这个小角色,戴着几乎垂到一边肩膀的华丽贝雷帽。十年后,在《绘画的艺术》中,他戴了更小的黑色贝雷帽,而即使在那时候,那都是这位艺术家有别于他人的独特标记。

他是否曾拥有那样的帽子,我们不得而知。死后财产清单里没有那顶帽子的蛛丝马迹,但那种帽子很值钱,而卡塔莉娜又急缺钱用,因此在维米尔死后到她提出破产保护这两个半月间,卡塔莉娜很有可能已将它卖掉。

我们能确知的是他家族里有位制帽匠。维米尔的伯父迪尔克·范·德·敏内是个毛毡制造商兼制帽匠,1657年去世时有一个儿子、两个外孙在东印度公司。或许迪尔克做了几顶帽子给侄子维米尔,而《军官与面带笑容的女子》中的那顶帽子没准就是其中之一。

约翰内斯·维米尔,《代尔夫特一景》(海牙,莫瑞泰斯皇家美术馆)。维米尔的两幅户外景观画之一,描绘从代尔夫特河港科尔克对面的该城东南角所见到的代尔夫特天际线。绘于1660或1661年。

15世纪之前,欧洲制帽匠用欧洲的海狸毛皮,作为制造帽子所需的毛毡材料,但因为过度捕捉,海狸数量减少了十之八九,而北欧开垦荒地又摧毁了它们天然栖息地。然后毛皮贸易转移到北方的斯堪的纳维亚,但过度捕捉又使斯堪的纳维亚的海狸灭绝,海狸毛皮帽的生产随之断绝。

16世纪末,出现海狸毛皮的两个新来源。第一个是西伯利亚。俄罗斯设陷阱捕兽的猎人进入西伯利亚,寻找更理想的猎捕地点。陆路运送遥远,而荷兰人虽试图掌控波罗的海贸易,确保毛皮稳定输入欧洲,但俄罗斯货源不稳定。

另一个新辟的来源是加拿大,开辟的时间约略相同。在圣劳伦斯河注入大西洋处的北美东海岸捕鱼的欧洲人,发现东部林地里海狸众多,且人设陷阱捕兽的土著猎人乐于高价卖出海狸毛皮。

加拿大的海狸毛皮于1580年代开始小量出现在欧洲市场,随后需求暴增。海狸帽重新大为流行。这个时尚首先在商人圈流行,但又过了几十年,就扩延到宫廷、军方的上层人士。不久,凡是讲究派头的人,必然有顶海狸帽。

1610年代,海狸帽的价格涨到羊毛毡帽的十倍之高,使帽子市场一分为二:一种是买得起海狸帽的人,另一种是买不起的人。价格分割的结果之一,是出现繁荣的二手市场,供应那些买不起新海狸帽而又不想将就羊毛帽的顾客需求。欧洲诸国政府担心通过虱子传染的疾病散播,严格规范二手帽的市场。

约翰内斯·维米尔,《军官与面带笑容的女子》(纽约,佛利克收藏馆)。轻度的透视扭曲,使这幅原本是静态交谈的场景透出动感。墙上的荷兰—西弗里斯兰地图,是代尔夫特地图制造商巴尔塔萨尔·范·伯肯罗德所印制,绘图者是威廉·布劳。据推断,此画绘于1658年左右。

加拿大供应的海狸毛皮刺激了帽子的需求,进而推高帽子价格和毛毡贩子的利润。对当时正欲在圣劳伦斯河谷建立第一批小殖民地的法国人而言,价格、利润的飙升是一大利好,因为这给了他们意想不到的收入来源,可借以支持勘察、殖民的开销。

在巴黎值一里弗(Livre)的商品,运到北美洲换海狸毛皮,再运回巴黎,价值升为两百里弗。这一买卖也使土著人和欧洲人的关系更为紧密。

早年,土著人认为他们在占贸易伙伴的便宜。“拿海狸来做什么都很好用,”某位蒙塔涅族设阱捕兽者暗笑着对一位法国传教士说,“它可以用来制茶壶、轻便斧、剑、小刀、面包;简而言之,做什么都可以。”他认为买他毛皮的欧洲人,特别是新英格兰地区的英格兰人很好骗。“英格兰人没脑筋,拿二十把这样的小刀跟我们换一张海狸毛皮。”法国人付的价码稍低于英格兰人。

在土著人的经济里,海狸皮的价值远没有欧洲人所付的那么高。双方都认为对方吃了亏,而在某个方面来看,双方的看法也都没错,这桩买卖因此得以如此兴旺。

对尚普兰而言,1609年是毛皮贸易关键的一年。按照规定,他的商业集团所享有的十年垄断期在前一年就要到期,而巴黎的制帽公司极力主张结束垄断,好让价格下降。尚普兰极力反对,担心没有垄断权之后,他的计划将因资金短缺而无以为继。

垄断期满之前,他恳请国王亨利延长期限。请求得到获准,但只延长一年。因此,1609年时,海狸毛皮市场全面开放。竞争对手立即抢进,使海狸毛皮价格下滑了六成。

尚普兰唯一的希望,就是利用个人与土著人的友好关系,在没有竞争对手涉足的更上游处做买卖。为了不让休伦市场落入对手之手,尚普兰拿义子(他晚婚,膝下无子)交换给奥查斯特奎恩,以示双方友好,永无异心。因此,失去国王给的垄断权,反倒促使尚普兰往北美大陆更深处探索。

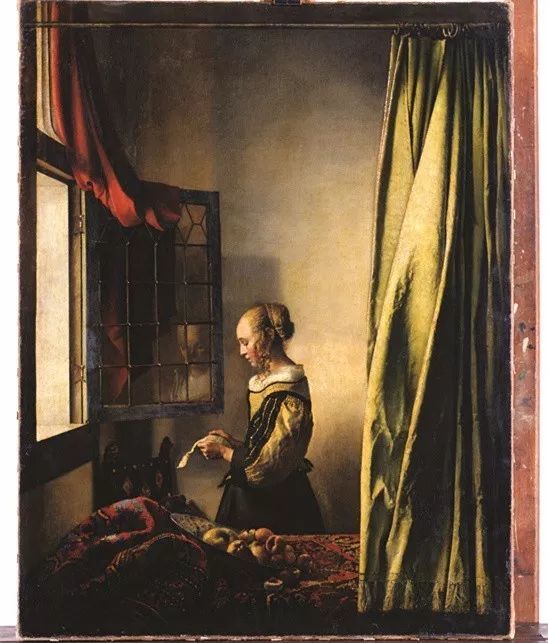

约翰内斯·维米尔,《在敞开的窗边读信的年轻女子》(德勒斯登,古典大师画廊)。维米尔在楼上画室的窗边画了多幅作品,这可能是其中最早的一幅。前景处的地毯和水果,显示他首次运用点描画法。约绘于1657年。

2.

中国

尚普兰往西推进,除了寻找毛皮,还为了找别的东西:中国。他向亨利解释为何需要继续拥有垄断权时指出,他不只想造福他的生意伙伴。他买下毛皮,乃是为了支付更重要活动所需的开销,而那个更重要的活动就是“找出不受北方冰山干扰或酷热区热气折磨的通往中国的通道。目前,我们的海员前往中国时要经过那酷热区两次,回程又要经过两次,艰苦、危险难以置信”。

对尚普兰而言,毛皮在巴黎维持高价,才能从中赚取高额利润,支付寻找前往中国道路的开销。那并非是这时才有的想法。

1603年,他一开始接下亨利交付的任务时,合约中就已言明这点:他应“以沿着海岸和取道大陆的方式,努力找出可轻易穿越这国度,抵达中国、东印度诸国或尽可能遥远之其他地方的路径”。因此,他原来的任务就是寻找“一条有助于和东方人通商的通道”。那个念头一直在鼓舞他往西深入北美大陆。

在尚普兰之前,雅克·卡蒂埃已经勘察过圣劳伦斯河口,让·阿方斯·德·圣通日则已在1540年代航行过拉布拉多半岛沿岸,但都未能找到通往中国的路径。那成为他们和他们之后的其他人探索那些海域的动机。

尚普兰第一次来到美洲期间,英格兰人乔治·韦茅斯航入北极区,当时他带了一封伊丽莎白一世写给中国皇帝的信,并附上拉丁语、西班牙语、意大利语的译文,以备中国境内的耶稣会传教士万一不懂英文,也可透过其中一种译文转译成中文。

韦茅斯未能抵达目的地,未能将伊丽莎白女王的亲笔信交给中国皇帝,但那是他此行所欲达成的目标。尚普兰同样受到这目标的激励,但他认定通往中国之路不在绕经大陆,而在贯穿大陆。他希望溯圣劳伦斯河而上,最终可抵达中国。

1603年尚普兰来到圣劳伦斯河源头附近的索圣路易急流群而不得不折返时,那梦想仍在脑海里徘徊不去。十五年后,尚普兰提议,一旦打通通往中国之路,就在那里设立河畔海关,课征行经此地的货物税。那地方如今叫拉辛纳(Lachine),意即“中国”。

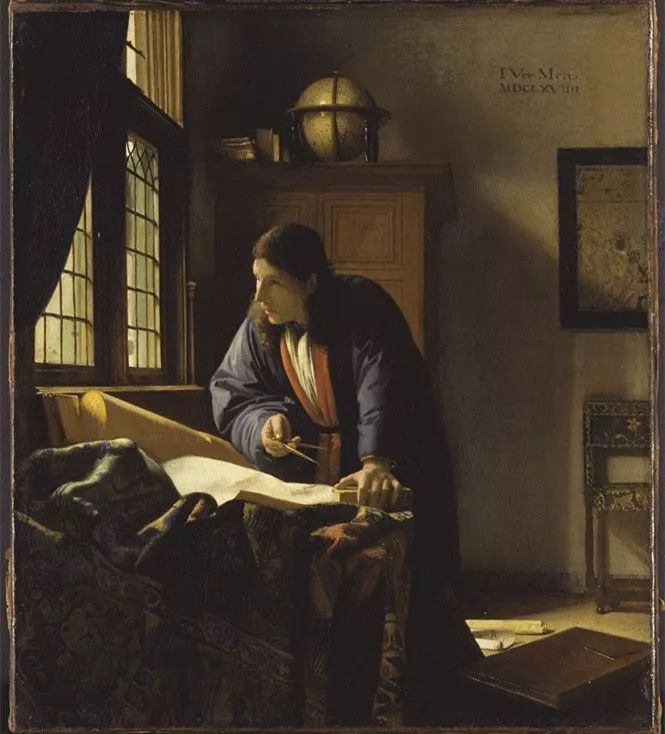

约翰内斯·维米尔,《地理学家》(法兰克福,施塔德尔美术馆)。《天文学家》的姊妹作,很可能是受托绘制,描绘一名有学问之人,而那人可能是安东尼·范·列文虎克。墙上维米尔签名底下,注明1669年,这虽是后来加上,却有可能就是此画的绘制年代。

在近代欧洲努力摆脱孤立、进入更广阔的世界的时期,憧憬抵达中国,乃是贯穿这段时期的一个富有想象的主题。

这一主题始于14世纪末,,一名游历过中国的威尼斯商人返回家乡之时。他就是马可·波罗,威尼斯人叫他Il Milione,意为“百万趣闻先生”。

马可波罗眼中的蒙古人忽必烈汗治下的中国叫人着迷,纯粹是因为在14世纪的欧洲,没有哪个国家有那么气派的宫廷、那么辽阔的土地、那么庞大的经济、那么壮观的城市。那个被称作中国的地方,乃是无法抵达的欧亚世界另一端财富与权势的象征。

因此,尚普兰才会溯圣劳伦斯河而上:他要找出横越大陆抵达中国的水路。这是当时人已然深信的想法,因为安特卫普的制图大师亚拉伯罕·奥特里斯,在印制于1570年的一张地图中,以红色标出这样一条水道。

甚至在尚普兰之后,这看法仍存在于1634年《环宇水道测量图》中的北美地图上。这张地图是法国的地图绘制员让·盖拉尔所绘,他在五大湖西边的空白处加注指出,“据信从这里可通到日本”。

十六年后,尚普兰出版他最后一张描绘新法兰西的地图。这张地图更完整描绘了五大湖区,但伊利湖、密歇根湖仍然未出现。这时候,尚普兰已知甜水海并未往西一直延伸到太平洋,而是有尽头的(不久之后,甜水海这名称就会式微,为休伦湖一名所取代)。

但在这淡水湖的尽头之后,还有一大片水域,大小、面积都不详的大湖(今天的苏必略湖),靠一连串急流与其相接:有朝一日,这个位于系列湖泊中的另一座湖,说不定就被证明是通往中国的路径。

尚普兰从未踏足苏必略湖,但让·尼克雷却曾经去过。尚普兰旗下有好几名负责深入林区搜集皮货的皮货商,让·尼克雷就是其中之一。

尚普兰出版1633年地图的一两年前,尼克雷碰到一个欧洲人从没碰过的部族,他或其他人就将那部族称作皮安人,意为“发恶臭的人”。在最后一张地图上,尚普兰标出那个部族,指出有个“皮安族”,即“臭人族”,住在最终注入甜水海的湖泊边。

法语的“臭人”一词乃是对阿尔贡昆语“脏水”一词的讹译,而阿尔贡昆族用“脏水”形容微咸的水,也就是尝起来带咸味的水。这个部族不自称皮安人。他们是威尼皮古人,也就是今日所称的温尼贝戈人。

但是因为一番曲折复杂的推理,欧洲人始终坚称地平线另一头的下一个水域必定是咸的,必定是“臭的”——必定是太平洋——的推理,于是,这个名称就冠在他们头上。

代尔夫特兰贝特·范·梅尔滕博物馆收藏的盘子(代尔夫特市立博物馆)。大概于17世纪结束前后制作于代尔夫特。仿中国式的装饰里,前景处呈现五名位于云中的神仙,后面的中式庭园里则有姿态各异的男女人物。

温尼贝戈族酋长邀让·尼克雷前来做客。尼克雷知道绝不能失礼,因此出席这场为他而办的盛宴,出现在数千名远道而来的宾客面前时,他穿上他行李里最体面的衣服:绣了花鸟的中国袍服。

像尼克雷这种活跃于内陆的代理商,不可能自己弄到这件衣服。他不可能有机会接触这种东西,更别提有钱买。那件袍服想必是尚普兰的。

但尚普兰如何弄到那东西?这种稀奇古怪的东西,直到17世纪初才从中国流入欧洲北部。这件衣服今已不复存在,我们无从追查它的来处。它很可能来自中国的某个耶稣会传教士,那传教士把它带回或寄回欧洲,以证明他是为那个有教养的文明国家奉献一生。

英格兰旅行家约翰·伊弗林(John Evelyn)在巴黎见到一批中国袍服,大为惊艳。它们是“非常漂亮的长袍,缝制、绣制在金布上,但色彩非常鲜艳,那种光彩、艳丽是我们欧洲人做不出来的”。

尚普兰待在加拿大的头几年,在巴黎不可能弄到像尼克雷所穿袍服那样的东西,因此他想必是在1624至1626年这两年赋闲时,以高于行情的价钱买来,因为他深信这东西对他在加拿大的冒险事业很有用。

他知道耶稣会士上朝时一身中国官服打扮,而如果他本人没有机会穿那件中国袍,他的使者可能会有。毕竟要上朝,穿着就要得体。结果,得以见到这华服的不是中国人,而是温尼贝戈人。

尼克雷的袍服只是说明尚普兰梦想抵达中国的另一个象征而已。从一开始赴北美洲冒险,那梦想就在他脑海中盘旋。

他有个朋友是诗人,曾为他1603年的第一部自传写诗题献,在那首诗中,那位诗人称尚普兰矢志于“走得更远,传教,发现东方,不管是经由北方或南方,以抵达中国”。他的所有探险、结盟、战斗,全都是为了这个目的。

在尚普兰湖岸,尚普兰冒生命危险射杀三名莫霍克族队长,就因为他想抵达中国。他要控制供应欧洲毛毡制造商所需毛皮的贸易,但更重要的是,他得找出通往中国的路线。尼克雷的袍服是实现那梦想的工具,维米尔的帽子则是那追寻的副产品。

约翰内斯·维米尔,《持秤的女人》(华盛顿特区国家艺廊怀德纳收藏馆)。维米尔于约1664年绘成此画。画中人大概是以他妻子卡塔莉娜·博尔涅斯为模特儿绘成。这是维米尔创造力的巅峰之作。

3.

印第安人

尚普兰的伟大冒险当然没有成功。法国人从未能以搭独木舟横越加拿大的方式抵达中国。不管是成是败,他们的作为让东部林地的土著人死亡惨重。休伦人受害尤深。

1630年代,一波波传染病通过欧洲人传入休伦联盟,1640年最为严重,恶性天花传播,使该联盟原有的两万五千人口骤减了三分之二。

有些休伦人亟于保住自己部落免于灭绝,转而求助于1620年代就已开始进入休伦尼亚的法国耶稣会传教士的教义。有些休伦人或许从耶稣会的基督教谦恭教义中得到慰藉,但那慰藉对于抵消另一个更具体的伤害没什么帮助—他们无力抵抗易洛魁人。

1641年,法国人决定撤销禁卖火器给休伦人的规定——只同意卖给皈依基督教的休伦人——让这个部族能武装御敌,但为时已晚。

1649年夏、秋,几千名休伦人退到甜水海东南角的嗄霍恩朵岛(Gahoendoe)避难。约有四十八名法国传教士、工匠、军人加入他们。休伦人想在岛上某个内陆湖边缘扎营,法国人则决定在甜水海岸边建造远远就可见到的木栅,准备最后一次抵抗易洛魁人。

为了纪念这最后的抵抗,嗄霍恩朵岛改成今日所知的名字——基督徒岛(Christian Island)。

结果,最后抵抗的对象不是易洛魁战士,而是饥饿。这个岛面积太小,猎物不足以喂饱那么多难民,而且他们所种的玉米成熟得太晚。随着冬天渐渐降临,他们所能捕到的鱼和从更北方的部族所买到的六百蒲式耳橡实,已经不足以喂饱所有的人,饥荒随之降临。

受害最大的是孩童。有个走访难民村的耶稣会传教士,说到有个乳房松垂的母亲,看着自己小孩“一个接一个死在自己怀里,连把他们丢入墓穴的力气都没有”。他那赚人热泪的描述点出那年冬天苦难的深重,但所言并不尽属实。

大约三十年前,有一组考古学家和土著人助理挖掘了那个遗址,在村子旁边的沙质土壤里挖出几具死于营养不良的人的骨骸,而那些遗骸都经过细心埋葬。挖掘完毕之后,他们将遗骨同样细心地放回原处,让幼小的落叶树林收回那一地方,以后将无人知道那些墓的所在位置,没有人会再来打扰他们。

亨德里克·范·德·布赫,《玩牌人》(底特律艺术馆,约翰·纽贝里夫妇所赠)。同样是军官与年轻女子对坐交谈的场景,范·德·布赫的处理手法和维米尔的《军官与面带笑容的女子》不同。此画据推断绘于1660年左右,当时范·德·布赫若不在莱顿,就在阿姆斯特丹,因为他在1655年离开代尔夫特。

那年冬天快结束时,数百名休伦人决定冒险越过结冰的湖面,向在大陆地区巡逻的易洛魁人投降,但湖面的冰禁不住他们的重量而塌陷,许多人溺死。其他人等待冰雪融化,然后分路逃命。一组人消失于北方内陆,另一组人护送法国人回到魁北克。他们的后裔温达特人如今仍居住于该地。

如今,高大的山毛榉、桦树林,已盖住基督徒岛上最后一个休伦人村落的遗址。除非你碰巧知道村落的所在,否则是绝对找不到的。

如今,基督徒岛已辟为奥吉布韦人(Ojibwe)保留区。我在岛上待了几个夏天,每次走在那曲折绕过孩童埋骨处而树影斑驳的小径上,总会回想起1649、1650年之交那个饥饿的冬天,惊叹于历史的大网将那个不为人知的地方与17世纪出现的全球贸易、征服网络绑在一起。

那些孩子是那段历史里失落的环节,是拼命寻找通往中国之路、为支持这寻找活动而寻找财源的欧洲人雄心之下遭人遗忘的受害者,是将维米尔的帽子放在那位军官头上那出历史剧里渺小的演员。

莱昂纳特·布拉默,《东方三博士来伯利恒之旅》(纽约历史学会)。画面中东方三博士在天使的引导下朝伯利恒走去。嘉士柏、梅尔基奥尔徒步,位于明亮处;巴尔撒泽骑在骆驼上,位于阴影处。此画绘于1638—1640年之间。

|

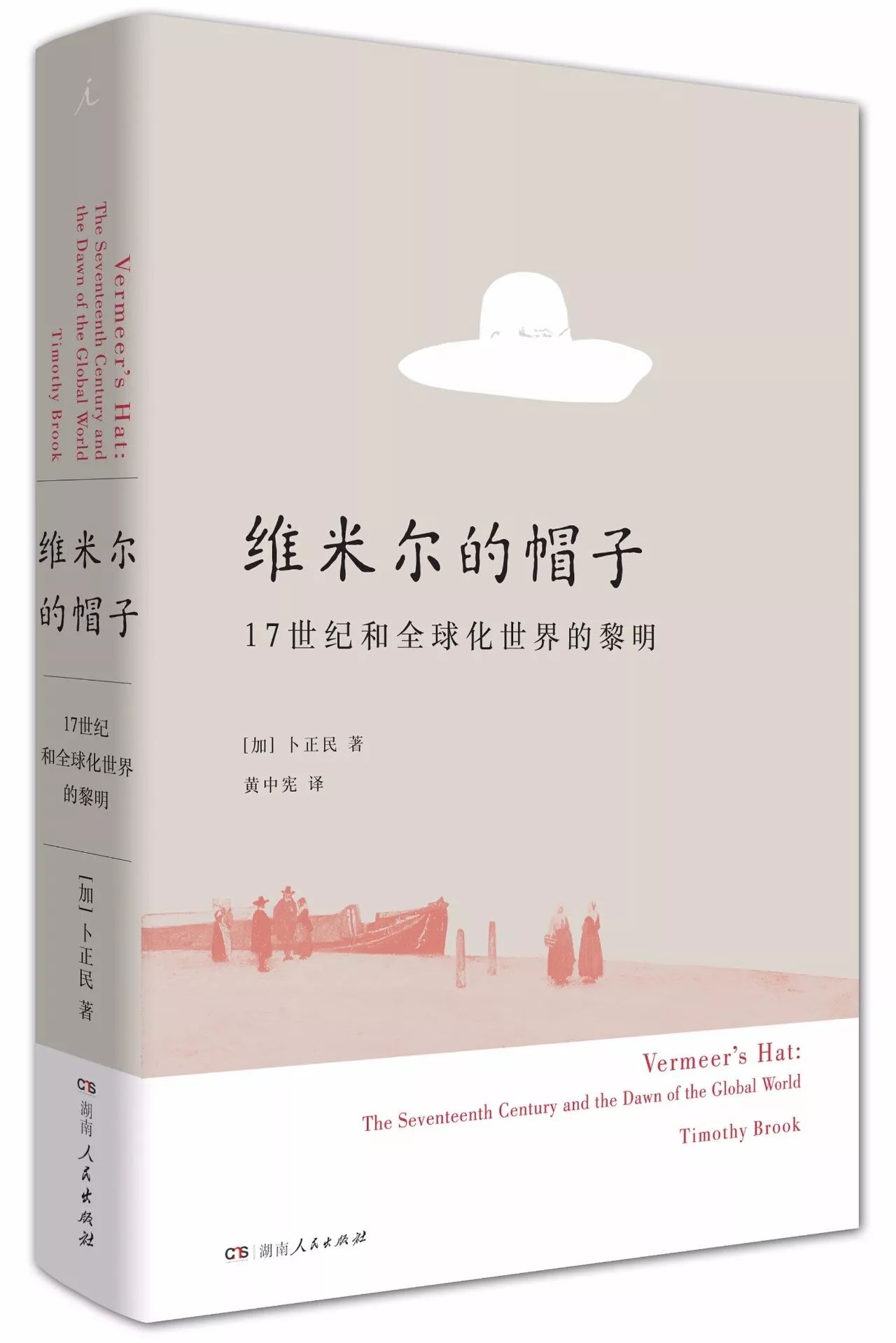

《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》

著者:[加] 卜正民

译者:黄中宪

理想国 2017年9月

(点击阅读原文可购买)

|

著名汉学家卜正民的代表作,油画中隐藏的四百年前的历史。

《维米尔的帽子》是著名汉学家卜正民的代表作。作者通过七幅油画、一件荷兰产的青花瓷盘上的细微之处,探寻其背后的世界。于是,我们可以在看似无关的普通器物中,看到荷属东印度公司兴盛的跨洋贸易,看到军官的毡帽里隐藏有寻找中国之路的热情,看到一条由欧美和日本流入中国的白银之河、烟叶数十年间便风靡世界各地。

17世纪的人们,依托航海技术的发展,跳脱出囚困自己的周遭,想象并追寻万里之外的异域。他们赌上故乡,奔赴各地,将世界连为一体。一些普通人也被贸易旋风吹起,撒落到异国他乡。世界曾经孤立的的地区被连接成一个全球交流网络,这个变革没有人预测得到,也无人能够扭转。四个世纪以后的我们,对此恍若相识。

“《纵乐的困惑》是比较全面地看待明朝的社会史,《维米尔的帽子》比较窄,比较有Focus,可是一般读者他们不知道在哪里可以进去,所以我用了大家都比较熟悉的——维米尔的画,就好像给了一个门,你知道怎样打开那个门,进去以后,我就把你拉到明朝的历史。”——卜正民