❶

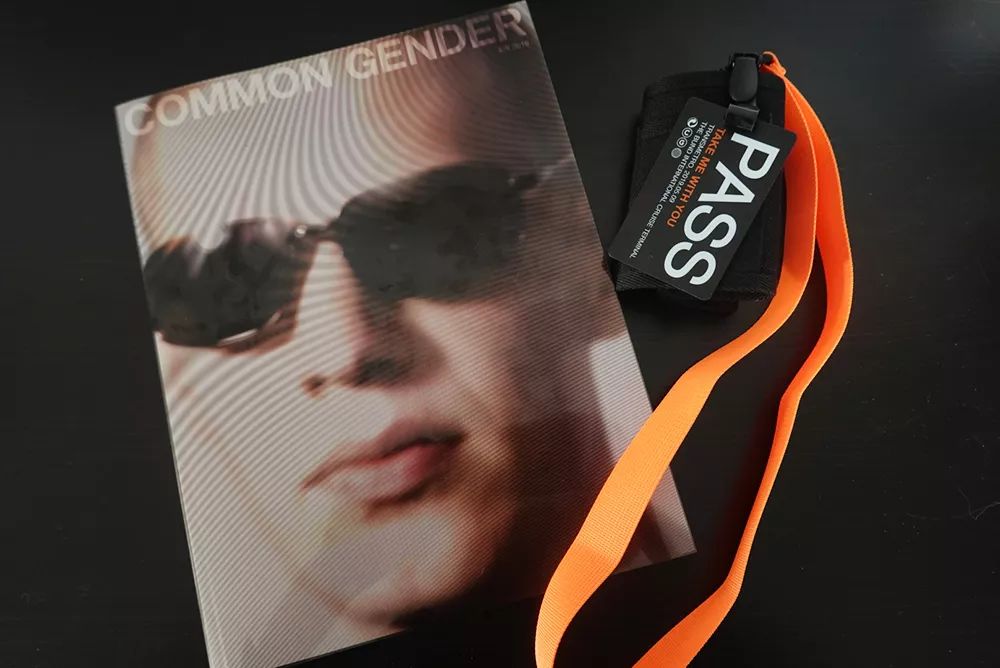

几天之前,我收到一份特别的邀请函,一个钥匙包,和一本杂志。

这份邀请函来自时装品牌COMMON GENDER。钥匙包里的卡片,是其2019 秋冬大秀的通行证。

至于那本杂志,我翻了翻,除了理所当然地有新一季服装look之外,其中还有个特别栏目。COMMON GENDER这一季的概念是TRANSMETRO,一个有关移动和迁徙的词汇,而这个特别栏目,就叫《迁徙档案》,找了几位不同行业的人,来聊关于可移动生活的话题。

这些对话颇有启发,特别是作家郑辰的那个部分。他出过几本有关旅行的小说,但不以旅行者自居,他对标签并不在乎,也不执着于各种主义。

这让我想起此前纠结的一段经历。

❷

不知各位记不记得?我有次曾问大家,我是个什么博主?

回答五花八门。

有说“生活方式博主”的,有说“喝酒博主”的,还有“兢兢业业不务正业”、“话痨博主”、“跟阿富汗和奸细都没关系的”……等等。

表面上,那次问大家的契机是因为我在认证微博,系统将我归在了音乐类,但我觉得自己既不是乐评人,又不从事音乐,充其量是个爱好者,所以叫“音乐博主“并不合适。此外,有合作方也要我给出一个称谓……

总之,一件不大不小的事。

但细想一下,这其实又是我以往一直纠结的问题,社会身份和称谓的焦虑。

人对自身价值的判断存在不确定性,除了自我认识之外,往往也要通过外界坐标来调整,比如别人的看法和评价。

在过去,社会流动性不大,人们安分守己,而如今,生活的可能性呈指数级增加。

有时候即便有自身的努力,结果也无法控制,人就

很容易在这种身份确认的过程中产生焦虑。

这种焦虑我经历过两个阶段。

起初是因为容易厌倦而沮丧,觉得自己是一个不善坚持的人。但后来发现,自己喜欢的那些人,似乎也都有这种性格。他们往往是些从事过很多职业的人,比如寺山修司,既写诗,又导剧,还拍电影;大卫·林奇,电影大师,在绘画和音乐方面也有两把刷子。

前阵子去神户的横尾忠则美术馆——一直知道他被誉为”日本的安迪·沃霍尔“,是个设计大师——了解生平才得知他也当过演员,主演过《新宿小偷日记》,写过小说和散文,也是个多面能人。

横尾忠则说,厌倦是保护自己和得到自由两者都必须具备的性格。

这段话于我是莫大安慰。

我回想了一下自己的经历。在过去的这些年,我的确从事过不同职业。做过设计和创意,担当过品牌的营销,如今在做自媒体。

我再次的焦虑就在做自媒体的过程中。有时别人问起我在从事什么工作时,我的回答并不一致,博主、做自媒体的、写东西的、做广告的,等等。我想我是掉进了一个悖论陷阱,可以清楚地说我不是什么,但却无法说清楚我是什么,以及我要做什么。

问大家“我是个什么博主”那次,是一个缩影。

但问题是,我内心其实并不想将自己固定在某个领域。

后来的结果,我把微博认证成了“人文艺术博主”,一个依然不准确的称谓,但似乎并不紧要,不管是我自身的观察,还是读者的反应。

我就这么完成了一次小小的迁徙。

现在回想起来,只是一个称谓,我本就不该多虑。

❸

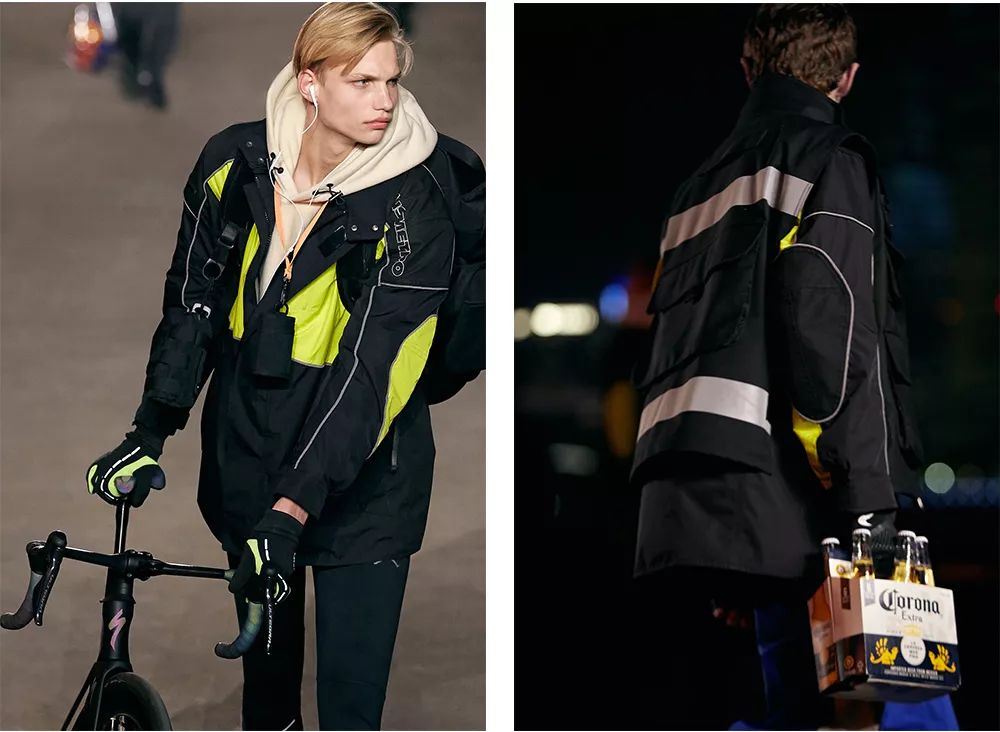

我后来去了COMMON GENDER的大秀现场。果然为了贴合

TRANSMETRO的概念,整场秀的呈现形式和普通走秀不太一样。

秀场地点在上海外滩的国际邮轮码头,开阔的场所制造了一个城市空间,一江之隔,是浦东的璀璨夜色。

通常的走秀模特会一个个单独走上T台,同个模特还会更换多套衣服,但COMMON GENDER的这场秀,却是让多个模特成批走出,并且同个模特只穿同一套服装,多次重复地在秀场中走动。

这个编排挺有心思,用人流复制了通勤中的忙碌和混乱。

这些COMMON GENDER的男孩们有着不同身份,或者是同一个男孩的身份切换。他们是城市穿越者、地域迁徙者、文化移居者、电子游民,生活方式的创造者与探索者,时刻准备在不同的领域迁徙。

实用性是优先考量,

COMMON GENDER针对不同气候与多场合的着装需求,为减轻出行负担考虑。

经典皮革、仿羊羔毛、防风防水面料……这些经典日常的面料被重新激活,造就兼顾实穿性和时髦度的服装。

舒适的穿着体验则被贯穿在了COMMON GENDER的面料提升中。采用符合瑞士 BCI 协会认证标准的天然棉、再生纤维打造的衣着单品,则被赋予了更强的耐用度以及更好的易穿性。

轻装上阵,始终贯穿在了COMMON GENDER这一季的设计之中。这是一种生活态度,也是对身份切换所衍生问题——比如身份焦虑的回应。关键不在于穷尽办法如何摆脱,而在于排除杂念,对新身份的笃定。