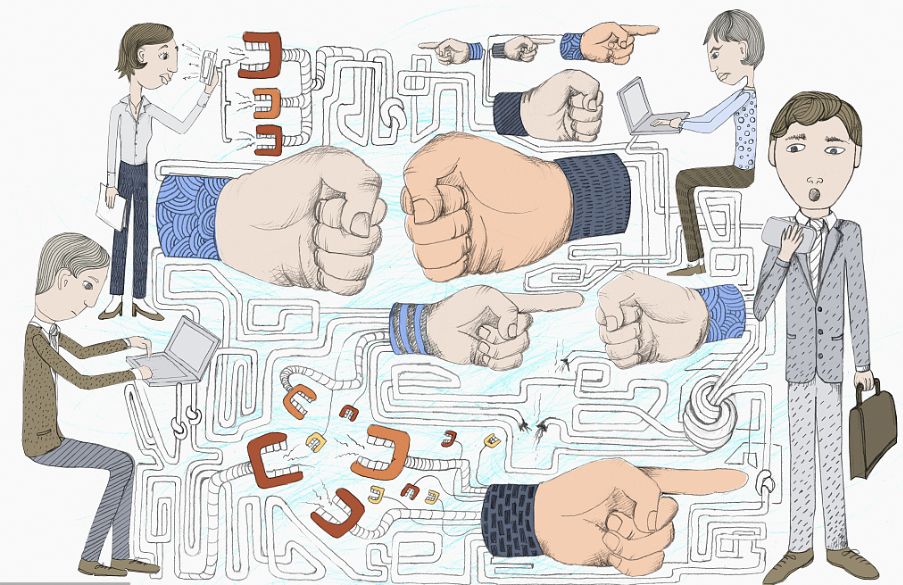

最近几天,北京一小区商品房和保障房业主打了起来,起因是一道铁栅栏。看现场视频,保障房业主用石头和玻璃渣投掷,用绳索石锤破坏栅栏,商品房业主则奋起反击。21世纪的北京居民小区,竟出现街垒巷战的场面,让人叹为观止。

事情起因很简单:保障房业主想拆掉小区里的“墙”,而商品房业主坚决反对。

根据政策,当年开发商建设商品房,需配套保障房。商品房的物业条件好,地面人车分流,有花园喷泉,绿化率高。相应的,商品房价格高,物业费也不便宜。保障房的房价就低得多,据说这次打起来的保障房小区,购房价格是2.2万/平米,相邻商品房价格已达10万。保障房的物业费也便宜,不到商品房的一半。当然,保障房小区的环境和物业要差得多,和商品房没得比。

保障房业主想推倒栅栏,共享花园物业,被视为“强盗”之举。他们本身是低价得房,享受福利,还要涌入商品房区域,影响其环境,拉低其房价,受到抵制就不难理解。不过他们理直气壮,低价买房符合政策安排,凭什么歧视?一墙之隔,凭什么物业差那么多?他们自称,这是争取法定绿化、容积率、路权和消防安全,等等。说来说去,是开发商对不起他们。

开发商为什么苛待保障房?很简单,保障房从一开始就是政府摊派,本身就不赚钱。开发商从政府拿地,往往楼面价3万元,保障房限价2万元。亏损的钱从哪里补?当然是从商品房出。

为控制成本,确保商品房卖得上价,开发商的厚此薄彼就好理解。开发商拿地,政府通常只就限高限低、容积率、绿化率、保障楼数量做大致规定。至于其中细节,通常未做提前规定。

开发商把保障房聚在一起,给予“最低标准待遇”,车位没有,绿地有限,花园就不用想了。政府验收时,整个小区综合指标都合格。一待工程验收,两边开卖,铁栅栏才悄然立起来。

很多人谴责开发商欺上瞒下,弄虚作假。对此我不同意。如果保障房和商品房的建设标准一致,没有隔离,开发商成本会上升很多,收益也将减少。开发商预期降低,土地就卖不上价,这是政府所不愿见的。

因此,配套建设保障房那天起,政府就没有明文禁止小区隔离。这种操作在房地产界属于灰色地带,也是公开的秘密。保障房建设已有多年,“内部隔离”是普遍的状态。有些隔离,差不多就是两个小区,很少人觉得不正常。

很多保障房业主明白:能低价买保障房,已经很难得,还要啥自行车?况且他们很多人采用弄虚作假的手段摇号,如果把商品房业主逼急了,举报资质违规,他们也很麻烦。因此,多年来各方一直保持着默契。

保障房是一项政府福利,初衷是保障低收入者买得起房。和所有福利享受者相似,很多人一开始是小心翼翼,感恩戴德。他们明白,之所以能低价买到房子,完全是因为政策,或者干脆钻空子得来。时间流驶,这种心态逐渐消逝,获得福利变得理所当然,心安理得。他们会寻求“平等”,希望政府给予更多。享受福利者滋生寄生心态,这是不可避免的。

从当下法律条文看,保障房业主要求拆掉栅栏,也许能获得支持。从经济伦理来看,保障房业主对“公平”的呼吁,却很难得到响应。一种朴素观念依然深入人心:通过特权获得利益,道德上低人一等。

市场经济中,通过交易获得物品的产权,正当性不受怀疑。在权力帮助下,通过规则筛选,少数人有机会低价获利,它的正当性总是受到置疑。再加上,中国的保障房政策从出台到现在,充斥着贪腐和不公正。

保障房的一大弊端是推高商品房价格。城市住宅用地由政府供给,每年都有计划,保障房增加,商品房用地就减少。表面上住房供应不会减少,实际上买房者面对的房源大大减少,房价自然就会上涨。

保障房没有利润趋动,建设周期比商品房慢得多,只要保障房还在建,就会占用住宅用地额度,延缓供地的节奏。

想想看,如果一个城市保障房占95%以上,会出现什么局面?商品房将成为绝版奢侈品,成为富人竞逐的对象,价格飙到天上去。绝大多数民众,只能在政府部门那里,排队登记领名额——没错,保障房意味着倒退,100%保障房意味着全面分房。那是中国人住房的黑暗时代。

保障房加剧贪腐,助长社会不公。保障房要分发,就需要规则。通常是本地户籍优先,再加一些贫困条件。北京这样的城市,本地人都有房子(哪怕是旧房),资产总额动辄上千万。他们是穷人吗?显然不算。哪怕一个家庭有几套老房,只要通过一些操作手段(分家、离婚),本地人也能轻松获得摇号资格。说保障房是劫贫济富,并不为过。

保障房制度下,户口隐含着巨大的福利,这也是中国户籍改革在大城市举步维艰的原因。买保障房的不一定是穷人,往往是巨富家庭,“保障房下的豪车”,

已经不算是秘密。

2007年相声演员马季去世,他所住的房子就是经济适用房。一位名满天下的相声大师,儿女都已发达,何至于穷困到申请经适房,并且如何通过审查?我想,当事人才说得明白吧。

保障房的一大恶果是毒化社会空气。很多民众想改善住房,不再寄望于奋斗买房,而是期待摇号分房。一旦便宜到手,就以为理所当然,期待扩大福利。去年暑假,有市民向重庆政府提要求,为什么不在公租房小区建设游泳池呢?公务员语带讥讽:建议自行购买带有游泳池的高档小区住房。这个回复多正确啊,想不到,后来政府部门却忙不迭地道歉。

在“民生”“平等”等口号的笼罩下,保障房的本质已被淡忘,很多人习惯了向政府伸手,更多人则习惯了这种恶劣风气。真要往回走吗?往事一点也不美好。

更多阅读

法国都开始经济改革了

比特币大势已成