第一天2.6亿,第二天1100万,第三天180万……

1月3日截止中午12点,只有可怜的54万。《地球最后的夜晚》(以下简称“《地球》”)交出了一份吊诡的成绩单。

在2018年的最后一个夜晚,《地球最后的夜晚》翩然而至,举着“一吻跨年”的大旗,完成了预售破1.5亿的小奇迹。

然而,当许多观众怀着看一部爱情片,亦或是科幻片的想法走进电影院,当他们看到了一场预期之外的电影。“一吻跨年”也瞬间变了“一眠跨年”。

随着口碑的发酵,从2019年1月1日开始,《地球最后的夜晚》的票房猛跌到了1100万。到了1月2日,票房甚至只有180万,不足第一天的0.7%!

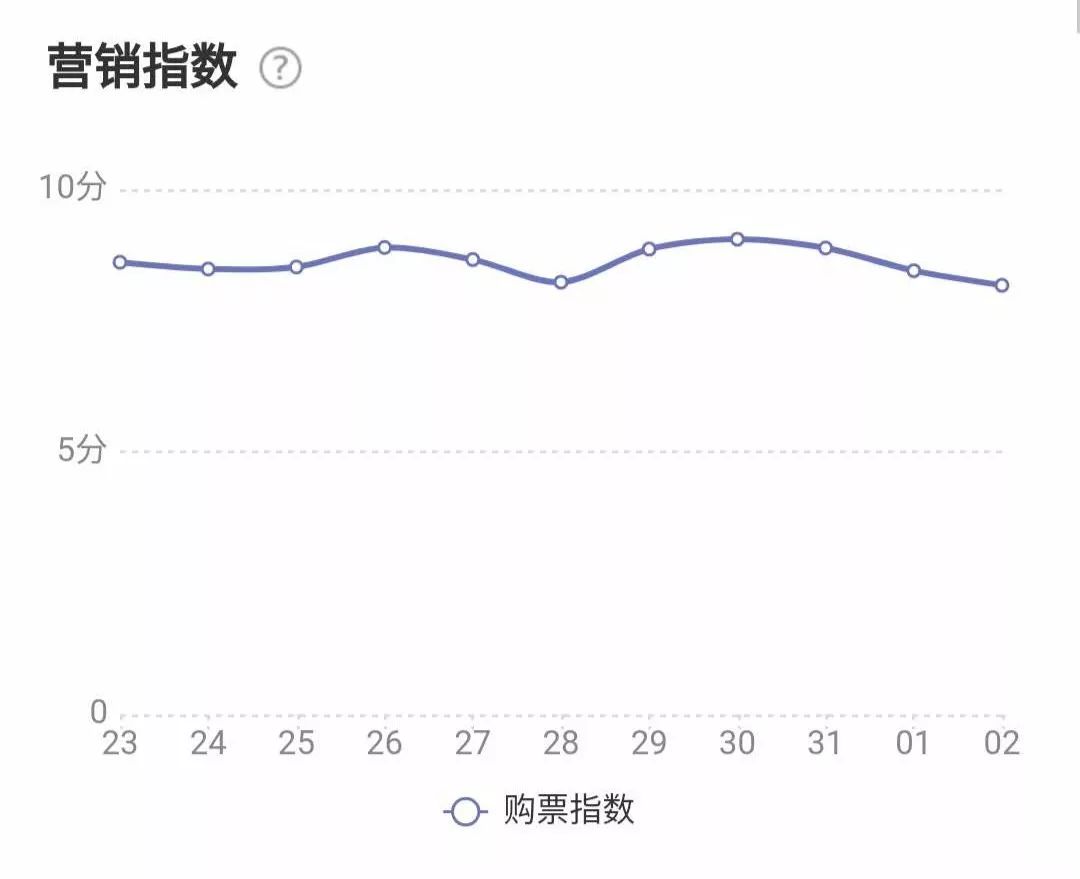

与此同时,《地球》的排片率和上座率也开始暴跌。艺恩数据显示,2018年12月31日,《地球》排片率36.6%,上座率42.3%;而到了1月1日《地球》在拿到14.2%排片(排在当日第三位)的情况下,却只有5.0%的上座率;这也直接导致1月2日《地球》排片率下挫到7.1%,但这依然没有拯救上座率——1月2日《地球》上座率只有1.8%.艺恩购票指数也在12月31日上映之后就一路走低。

上映后的这72小时,《地球》究竟遭遇了什么呢?

文青的狂欢和营销的“成功”

关于《地球》,网络上讨论最多的话题有两个。其一,这部电影是不是好电影。其二,这部电影的营销是否得当。

对于第一个问题,网络上有两拨人互怼,并且迅速从讨论电影好坏演化成了人身攻击,乃至阶层攻击。

但实际上一部电影好坏是一个主观题。仁者见仁,智者见智,在电影已经愈发多元化的时代,一部电影的好坏已经越来越难评定。我们当然不鼓励观众对骂,但从中我们也不难看出这部电影的争议性。从评分来看,《地球》的豆瓣评分从开始的7.5到现在的6.9,某票务平台上更是给出了不到3分的低分,但另一方面烂番茄的新鲜度却接近90%,更不要说这部电影在去年还亮相了戛纳电影节。

从艺恩口碑指数上看,《地球》也经历了先降后升,从12月31日的7.3到1月1日的7.15,再到1月2日的7.25。这也从侧面看出了观众们对于这部电影有多纠结,观众分野有多严重。

而对于第二个问题,网络上的评价却大致相同。营销方借助“一吻跨年”这个噱头,甚至搞出了“买12月31日21:40场,可以在新年来临时刚好看完电影,一吻跨年。”加上之前在抖音等媒体上的推广,这个营销确实让电影获得了巨大人气,预售一举超过1.5亿。

虽然最终这次的超高预售并没有发生太多“锁场”,或者大规模退票的情况。可不得不说,虽然这些票房已经被出品方们落袋为安,但这样的营销也确实有透支整部电影的嫌疑。要知道,现在的电影营销非常讲究观众预期管理,也就是不要让观众对电影产生过高且不切实际的预期,这样才能带给观众惊喜。

然而当许多年轻情侣准备在电影院里“共度良宵”的时候,却发现《地球》并不是一部能够“助兴”的电影。当现实碰到预期,之后电影票房断崖式的下降也就可以理解了。

也就是说,《地球》的营销就是一个营销方为了扩大观众基数,将一部小众文艺片包装成大众商业片,最终吸引进来众多非《地球》受众,反而导致电影口碑下降(甚至会有人投诉电影是虚假宣传),最终直接导致票房滑落的故事。

从电影本身的经济效益角度来看,这样的营销自然无可厚非。但对于毕赣导演,乃至文艺片来说,这个结果却可能是一次对未来收益,甚至未来信用度的透支。这自然也就更谈不上是文艺片的春天了。

当然,我们在这里并不是在说“文艺片不能有营销”。但同样,任何商品的营销都应该是以商品本身的属性为出发点的,否则即使不会被认定为虚假宣传,也会被观众在心中划上一个大大的叉。

最后要说的就是,即便有着这些插曲,《地球最后的夜晚》的口碑也并不差。上映三天来,艺恩口碑指数7.23,在元旦档电影中排在第一位,文艺青年们可以放心食用。