【活动详情点击了解】

原题为《反全球化:美国失衡与中国机会》

特朗普意外当选美国总统,以及早前的英国脱欧,反映出世界似乎正在步入“反全球化”的阶段,这背后的原因是什么?中国又将何以自处?

当地时间11月9日,美国总统大选结果揭晓,口无遮拦的地产大佬、共和党总统候选人唐纳德·特朗普,最终战胜民主党候选人、前美国第一夫人、前国务卿希拉里·克林顿,将成为美国新一届总统。在特朗普“带领”下,共和党还同时拿下了参议院和众议院的多数席位。

完全出乎预料。全球股市应声暴跌。美国纽约、芝加哥、波士顿、华盛顿、旧金山、洛杉矶在内的数十个地区爆发示威游行,抗议特朗普胜选。部分加利福尼亚州人士甚至掀起了独立运动(Calexit)。

竞选过程中,特朗普曾发表一系列“惊悚”言论:他要撕毁伊核协定,放弃北约和亚洲盟友;废弃TPP,重新谈判《北美自由贸易协定》,对中国商品征收45%的关税;在美墨边境修一条隔离墙,并且迫使墨西哥出资;拒绝履行巴黎应对气候变化协定,因为气候变化是捏造的...... 不过,《凤凰周刊》采访的多位专家对特朗普当选并不惊讶,认为这是美国经济社会长期变迁的必然结果。

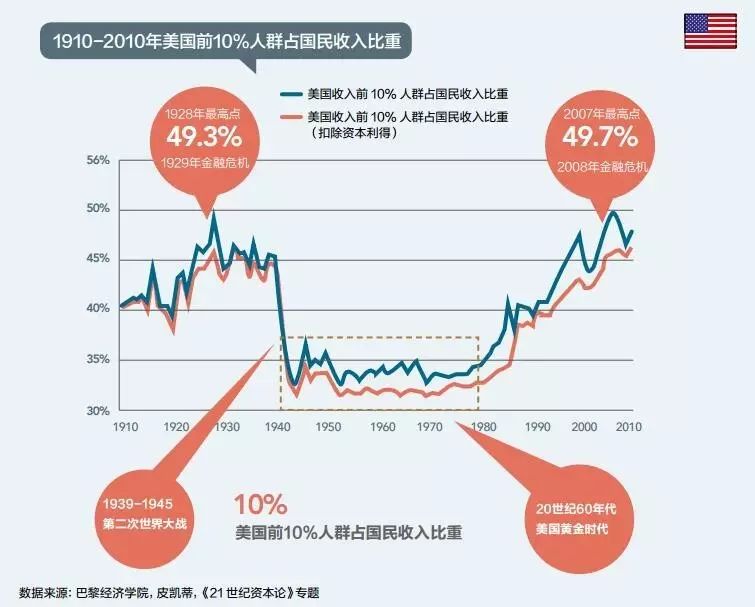

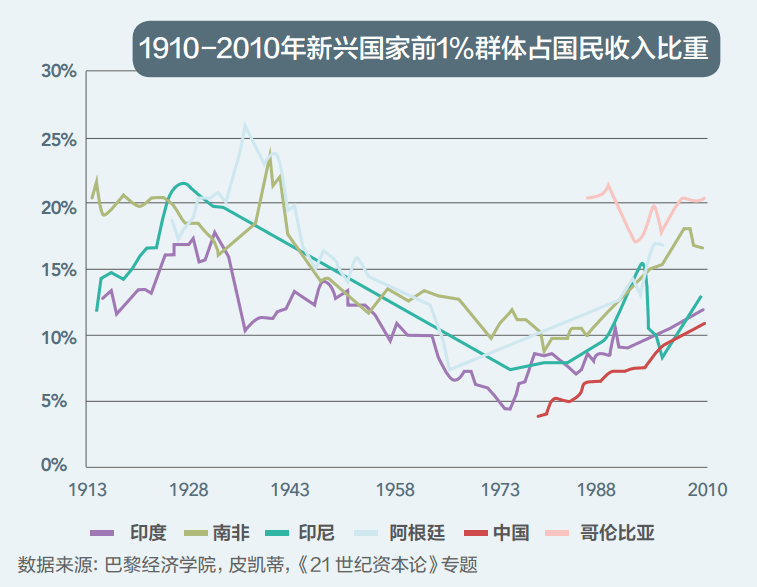

过去30多年,经济全球化与科技革命等使得美国贫富差距急剧扩大,普通民众的就业、收入陷入停滞,中产阶级萎缩。次贷危机8年来,民众生活继续恶化;造成危机的华尔街却因宽松货币政策等继续大赚特赚。

经过长期隐忍和等待后,美国民众渴望变革。

“长期以来,在就业方面,在战争前线,政客们一直让人民感到失望。这场战争我们打了15年,在中东花了6万亿美元,这笔钱足够我国重建两遍。可你看看我们的道路、桥梁和隧道,还有机场,都过时了。”“如果说我代表着某种否定,那就是对长期以来美国政治状况的否定。我赢得很轻松,这很能说明问题。”特朗普在胜选后对媒体表示。

2016年10月22日,美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普在美国宾夕法尼亚州葛底斯堡发表演讲,阐述自己一旦当选总统后的“百日新政”计划。宾夕法尼亚州是美国总统大选的“关键摇摆州”。1863年11月,美国前总统亚伯拉罕·林肯正是在此发表了著名的葛底斯堡演说。

特朗普被媒体和精英们视作“疯子”。

他大骂“墨西哥人都是强奸犯”,说他们“把毒品和犯罪带到美国”,宣称如果他当选,将要在美国墨西哥边境修一道1300英里的隔离墙。他宣称,与恐怖主义有关的国家,要停止他们的移民。他要将苹果公司设在中国的iPhone、iPad等生产线,全部搬回到美国。

“北美自由贸易协定就是美国的一次灾难,该协定掏空了美国的制造业和工作机会。但历史永不会重演。”特朗普似乎反对一切主流和政治正确,全球化、自由贸易、移民、气候变化都成为其质疑或反对的对象。

这恰恰符合很多美国民众的认知——过去几十年,就是这些所谓的政治正确使他们失去安全、工作、福利、收入……

1980年代后,美、苏力量对比发生变化,美国转入战略攻势,新一轮全球化开启。尤其冷战结束后,美国等发达国家的产业资本加速向中国等发展中国家转移。

美国的产业转移后,大量产业工人失业;进入21世纪后,美国工人失业进一步增加。美国经济开始“脱实向虚”,产业资本转变为金融资本,从事股票、债券、衍生品等业务。

“摩根大通、摩根斯坦利等原本都是为实体服务,后来变成投行了,玩虚拟了。制造业企业也一样,在2007年全球金融危机前,通用汽车的金融公司只占通用全部资本的3%,但利润却几乎是整个通用的全部。”中国发改委宏观经济学会秘书长王建告诉《凤凰周刊》。

1994年,道琼斯指数不到4000点,到2007年危机爆发前达到14000点。美国产业资本的利润至多5%,金融资本利润则至少15%。于是,产业资本或继续“脱实向虚”,或继续向海外转移。美国进入虚拟经济时代,出现产业资本、产业工人和金融资本的矛盾。

在冷战刚结束时,中国与美日欧的人均收入差距高达40倍,新千年之初也高达30倍,但到2015年已经缩小到4-7倍。中国新千年以来地价、物价等要素成本迅猛上涨,不断减弱新全球化的动能。

“经济全球化表现在市场、生产、技术标准、金融和经贸规则的全球化。这五大支柱的发展在次贷危机前都遇到了困难。”中国服务外包研究中心副主任邢厚媛告诉《凤凰周刊》。

关键在于发达国家发生利益分歧,这导致世贸组织多哈回合谈判的失败。比如,欧盟希望美国放弃对农业的补贴,美国不同意。美国希望欧盟开放服务贸易市场,欧盟也不同意。

“发达国家和发展中国家也出现裂痕。不是所有落后国家都抓住了上一轮全球化的机会,一些国家在全球化中更加边缘化、贫困化。”邢厚媛说。

2008年,全球经济运行的链条在其最疯狂的环节美国金融部门断裂。

“次贷危机是美国虚拟经济过度膨胀、实体经济严重萎缩、两者彻底失衡的结果。金融资本异化,少数人通过疯狂的投机炒作赚取高额利润,这是财富转移过程。最终实体经济无法支撑。”

王建表示,至今美国实体经济也没恢复到危机前水平,虚拟经济反而更加膨胀,道琼斯指数达到18000点,比危机前上涨了30%左右。“这样的经济结构已经引发了上一场危机,如果不赶紧解决,必然引发下一场危机。”

“历史上每次大的经济危机后,都伴随民粹主义、民族主义、保护主义、反全球化的抬头。每次全球化扩张后都有一次收缩。19世纪末一次,1930年代一次,这次也是。新全球化的红利已经耗尽,多赢变成了你多我少的格局,所以贸易投资冲突加剧,国家内部也分化,出现孤立主义。”中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春告诉《凤凰周刊》。

不过,中国社科院欧洲研究所副所长江时学在接受本刊采访时认为,逆全球化、反全球化、非全球化是不同概念。全球化是生产要素跨国界流动速度加快。英国脱欧、特朗普上台,会否让这种速度放慢,至少现在不能说,未来也是未知数。

“另一方面,也有很多甚至更多因素会加快全球化,从G20杭州公报可以看到,全球化不是放慢而是加快。”江时学说。

可以预料,中短期内,忙于内部矛盾的美国可能转向适度战略收缩;俄罗斯与中国可能适度战略扩展。在此背景下,经济全球化将进入一个新的调整期。

邢厚媛认为,面对国际政经格局的变化,中国应继续高举多边的旗帜,借助WTO、G20等平台推动多边发展;自主扩大开放,比如中国在G20杭州峰会提出增加7个内陆自贸区。“现在全球化与国际产业合作的发动机轮到中国了。”

在11月举行的北京论坛上,亚洲基础设施投资银行行长金立群半开玩笑:如果现在进行一次全球公投,我们说不定会看到像英国脱欧这样的结果。

“现在很多人觉得全球化是一种威胁。从国家层面一直到个人层面,我们都要做出一些抉择。”

金立群指出,有些国家、有些人不能共享发展成果,这可能是因为互联互通做得还不够,因为一体化还不够,而不是过度的一体化。

“亚投行就是要把那些边缘化的国家包含进来,将为成员国带来更广泛的、更包容的经济社会发展,不会让一个人落在后面。”

另一方面,洪俊杰认为,中国也要顺应形势,多在双边和区域着力。“区域一体化机制设计好的话,与全球化不冲突,还会促进全球化,相当于从区域做起,再推到全球。”

刘元春则提醒,中国的区域战略应即时做出调整。“‘一带一路’原来有应对TPP的意味,战略战术上推进都很快,现在节奏可以微调。美、俄的全球战略变动也可能影响‘一带一路’的机会。亚太自贸区的空间变大,中国要立刻抓住时机。”

曾在1980年代为中国政府提出国际大循环经济发展战略的王建预测,未来会出现全球化转向区域化的新格局,形成欧洲、北美、东亚三大经济圈。伴随欧洲、北美经济圈的闭合,中国大陆、日本、韩国以及港台地区必须加快整合,转向内需驱动。“三大区域是更高层次的竞争,是全球化的深化。” 王建认为,中国未来只能依靠内需,内需的出路是城市化。2015年,中国农村人均收入按不变价格计算,相当于1000美元,这正是2000年中国城市人均收入水平,在此水平上,中国由城市人口的住房与汽车需求带动,进入长达十年的高速增长期。

“但那只是4亿-5亿人口的城市化,农村9亿人口的城市化还没解决。把这个潜力发挥出来,中国继续10年以上9%的增速,一点问题都没有。以中国庞大的内需市场,拉动整个东亚,整合韩国和日本经济,这是再好不过的机会。”

在采访最后,左小蕾提醒,中国应注意吸取美国的教训:第一,房价不能暴涨,否则产业空心化;第二,防范两极分化,扩大中产阶层;第三,给年轻人创造就业。

如果中国不能跳过此类陷阱,就将在下一轮全球化中被边缘化。

记者/赵福帅

编辑/王毕强 制图 美编/虎妹

本文节选自《反全球化:美国失衡与中国机会》,原文刊载于《凤凰周刊》2016年第34期,总第599期。

《渔人的葬礼:十五年前的灾难记忆》

点击“阅读原文” 获得凤凰周刊精美礼物!