互联网巨头资本开支强劲,有望在2019或2020年全面超越电信运营商。

通过对比全球前5大互联网巨头和前5大电信运营商发现:

近3年互联网巨头的复合收入增速为21%(中国互联网巨头为45%),电信运营商仅为2.4%,乏力的收入增长严重制约电信运营商的投资能力。

我们判断,虽然2015年电信运营商的资本开支是互联网厂商的3倍,但是2019年或2020年互联网厂商的资本开支将最终超越电信运营商。

互联网巨头收入增长的核心驱动力是云计算,而资本开支的重点是云计算数据中心。

2018年IDC进入需求扩张期。

作为云计算的IT资源的载体,数据中心顺应行业发展趋势不断云化、规模化与边缘化。IDC行业具备巨大的成长空间:①经过前几年的市场引导,国内政府和企业对云计算认知加深,积极拥抱云计算,带动行业进入高速发展期,大举布局IDC;

②因摩尔定律的渐进失效,导致数据算力需求/存储需求与IDC扩张渐趋线性关系,而数据本身的增长呈现指数特性;

③云计算工作负载将继续从传统数据中心向云计算数据中心迁移(预计2021年将有92%由云计算数据中心承载)。

看好第三方专业IDC服务商,守护云生态健康发展。

相较于电信运营商IDC服务与云计算巨头自建IDC,第三方专业IDC服务商的优势在于:①顶级数据中心建设与运营经验可以有效保障终端用户的关键业务运营稳定性;②机柜利用率高,总拥有成本(TCO)低;③准确预判行业趋势,实现技术快速迭代;④中立性与多样化服务为客户提供灵活选择,进而保障客户云生态健康发展。因此,我们看好第三方专业IDC服务商的发展前景。

以美为鉴:中国专业IDC服务商空间巨大。

在美国市场,专业IDC服务商具备更强的规模、技术、成本优势,占据行业主导地位。而在我国,由于三大运营商占据网络优势,且发展较早,在IDC行业市场份额超70%,专业IDC服务商整体格局分散。借鉴美国发展历程,结合我国国情,我们判断:中国专业IDC服务商有望在存量市场借助资本力量横向并购,实现行业集中度提升;凭借技术、服务与品牌,在增量市场实现规模扩张,扩大市场份额。

甄选专业服务商好赛道上的好赛马。

领跑赛道的专业IDC服务商需要具备如下特点:在一线城市有充足的基础资源储备,深度云化提供增值服务,存量市场具有良好客户口碑。

推荐:A股上市光环新网(300383.SZ)

,关注科华恒盛(002335.SZ)、数据港(603881.SH)、宝信软件(600845.SH),以及在美国上市的世纪互联(VNET)与万国数据(GDS)。

好赛马估值怎么看:商业地产?不是商业地产?

我们认为中国专业IDC服务商不能以商业地产估值:①美国数字REITs有技术溢价,估值高于商业地产;②业务结构溢价,美国数字REITs主营业务要求租赁收入占比75%以上,增值服务为我国专业IDC服务商提供更大的想象空间;③市场空间溢价:美国超大规模数据中心占到全球40%以上份额,中国仅占8%,我国专业IDC服务商具有更大成长空间;④规模与集中度提升溢价:我国专业IDC服务市场较为分散,目前规模排名前列,市场口碑良好服务商有望受益市场集中度提升红利。

风险提示:

1、专业IDC服务商机柜上架率低于预期;2、专业IDC服务商增值服务业务拓展不及预期;3、云计算市场规模增长不及预期;4、云计算牌照化管理政策变化风险。

1

、巨

头军备竞赛,数据中心进入需求扩张期

1.1、数据中心:云计算时代的IT资源载体

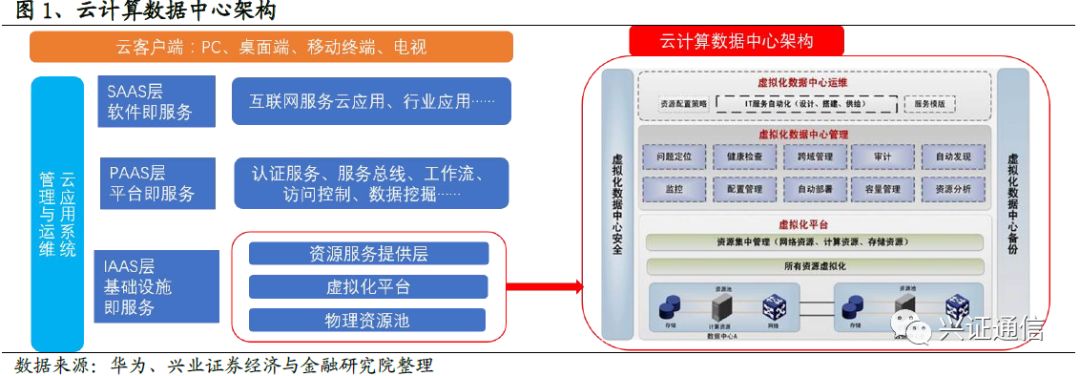

云计算带来了软件开发部署模式的革新,并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,促进了资源配置优化,加速信息技术与各行业的交叉融合,催生了新业态、新模式,为“双创”提供重要平台,是经济发展新动能的助燃剂。

作为云计算的IT资源的载体,数据中心(Internet Data Center,IDC)顺应行业发展趋势不断云化、规模化与边缘化。

从成本中心到生产力,计算资源云化大势所趋

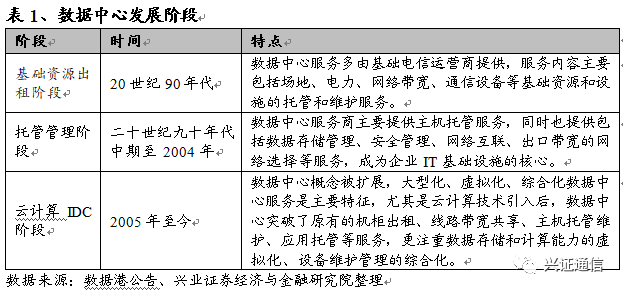

随着各个阶段客户需求和技术的发展,数据中心服务市场的业务发展大致可划分:基础资源出租阶段、托管管理阶段、云计算

IDC

阶段三个阶段。

云计算IDC是一种基于云计算架构的计算、存储及网络资源松耦合,完全虚拟化各种IT设备、模块化程度较高、自动化程度较高、具备较高绿色节能度,可以实现资源按需获取与空闲资源的快速释放。从自购服务器到按需调用,IT资源

从成本中心转变为生产力,越来越多企业将业务部署在云上。全球云计算工作负载将继续从传统数据中心向云计算数据中心迁移,根据思科预计,到

2021

年

94%

的工作负载将由云计算数据中心处理。

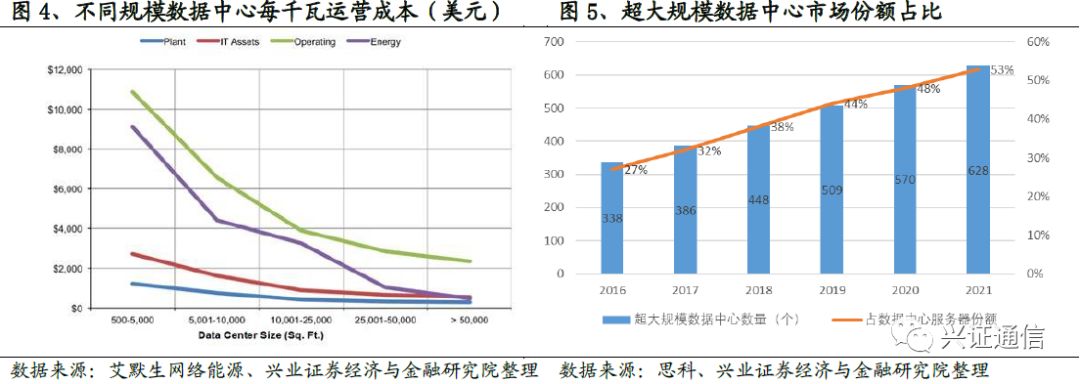

核心+边缘:超大规模与边缘数据中心两级并举

超大规模数据中心建设可以满足用户对于云计算资源日益增长的需求,同时也可以降低数据中心运营商的成本压力(根据艾默生能源的计算分析数据中心每千瓦的成本随着规模的增加而降低,相比最为显著是电力成本,最大的数据中心与最小的数据中心的能源成本之间的差异达到

180%

)。预计到

2021

年,全球超大规模数据中心数量将从

2016

年底的

338

个增长至

628

个;此类数据中心将占全部数据中心服务器安装量的

53%

。

边缘数据中心介于核心数据中心和用户之间,它处于最接近用户的地方,通过广域网保持实时的数据更新,直接为用户提供良好的服务。不仅可以避免传递重复的数据,也使得当地用户获得与访问核心数据中心无差异的服务,获取更好的用户体验。

超大规模数据中心与执行关键任务的边缘数据中心无缝结合有望实现成本与体验有效平衡。

1.2、

IDC资源供需失衡持续扩大

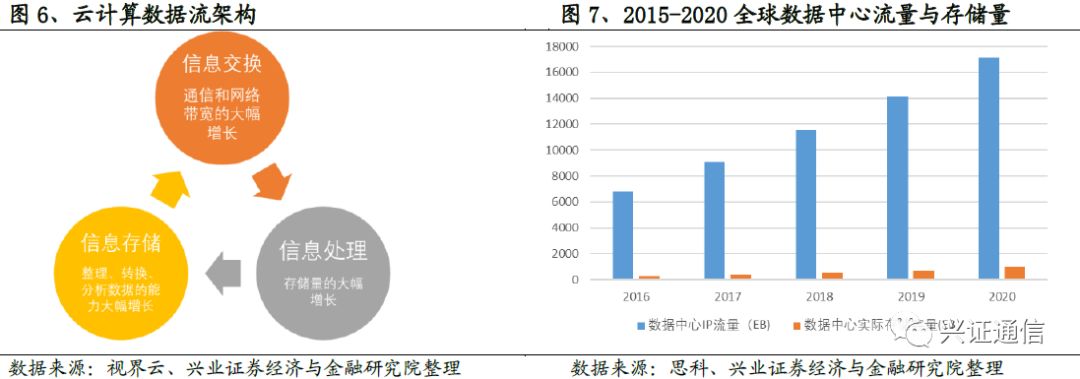

云端数据存储、传输与计算需求指

数性增长

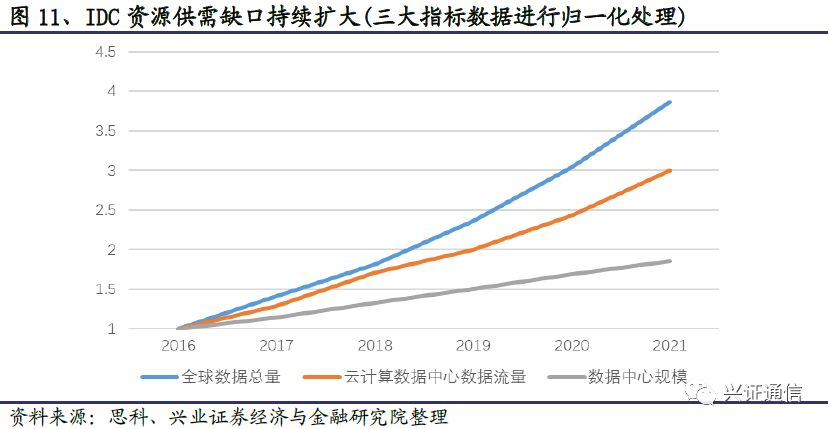

随着智能终端、可穿戴设备、智能家居、物联网设备以及基因测序的快速普及,每用户每天数据量需求量持续上升,这将带动数据存储、传输、计算的需求呈现爆发性增长。

①

数据中心流量

:

2016年的全球数据中心流量6.8 ZB,并且预计到 2020 年还将增长3.3倍至每年20.6ZB,CAGR为27%。

②

数据中心数据存储量:

从全球范围看,到2021年数据中心内存储的数据将从2016年的286EB增长4.7倍到1327EB,CAGR 为37%(存量增长率)。

技术瓶颈与扩张模式使得数据中心资源只能线性供给

数据中心底层技术遭遇技术瓶颈,资源访问延迟、容量、带宽、能耗、性价比等核心指标提升与数据指数增长不再匹配。

①

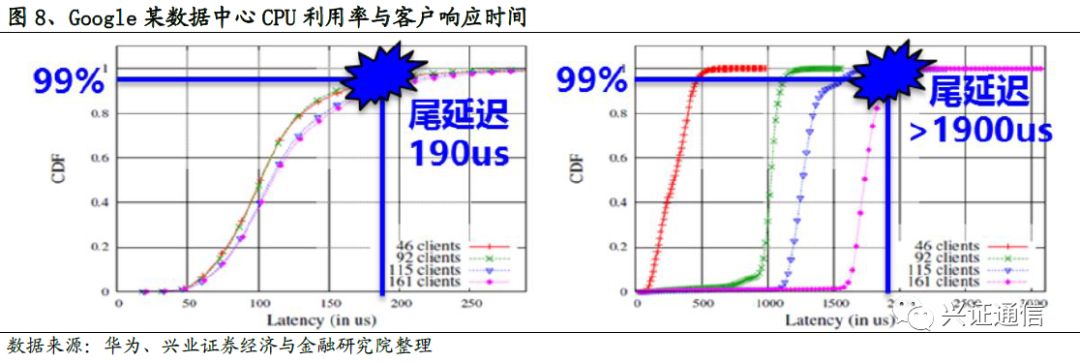

资源利用率与用户体验不匹配:

当前IDC正面临资源利用率与应用服务质量之间的矛盾:一方面,服务器上同时运行多个应用能有效提高资源利用率,节省成本;另一方面,多个应用共享资源相互干扰,影响应用的服务质量,降低营收。为了保障用户体验,特别是面向在线应用,IDC资源利用率只能有限提升。

②

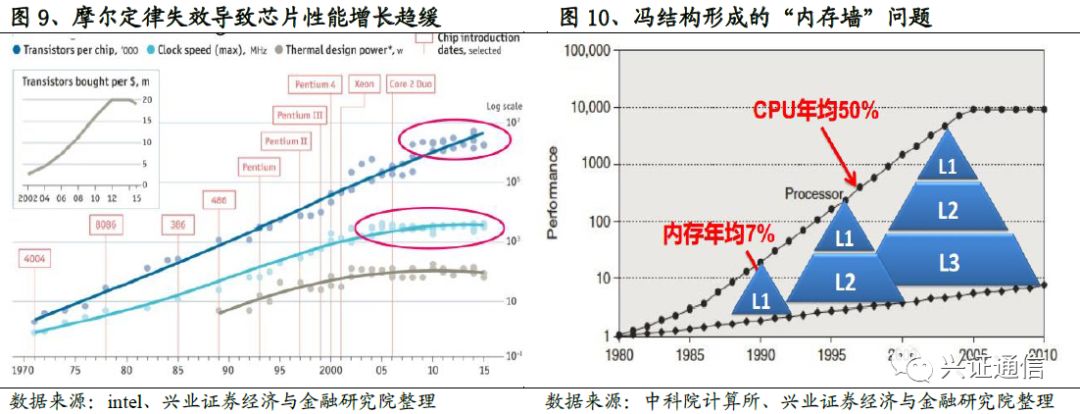

摩尔定理失效导致CPU与存储器性能提升趋缓。

摩尔定律假定,微处理器的晶体管将每两年翻一倍,对应的计算性能也随之翻倍。因为要使摩尔定律继续有效要求复杂的制造工艺,该工艺高昂的成本超过了由此带来的成本节约,在更高的速度、更低的能耗和更低的成本三个因素中,芯片厂商只可选择其二。虽然制造工艺未来还有提升空间,但也将达到极限。

③

冯结构数据中心面临瓶颈:

当前数据中心普遍采用冯诺依曼计算架构,冯结构的计算模块和存储单元是分离的,处理器操作数据的速度与从传统内存获取所需数据的速度之间的差距却日益增大,不断增加CPU内的高速缓存层次虽然可以缓解读取瓶颈,但是缓存共享会导致性能下降。

技术瓶颈使得当前阶段IDC主要依赖规模扩张实现性能扩张,

同时IDC建设周期一般 2-3年,并且受传统因素制约,比如:地皮审批、机房规划建设、电力和网络接入的配臵、服务器和软件的采购和上架等等。上述因素都导致了IDC供给呈线性增长。

数据量指数性增长与数据中心线性供给使得IDC资源供需缺口扩大,IDC价值不断增加。

1.3、

云计算巨头军备竞赛,行业进入需求扩张新周期

1.3.1、公有云增长超预期,巨头展开IDC资源军备竞赛

云计算凭借自身在敏捷性、可扩展性、成本等方面的优势,正在成为企业进行

IT

转型的优先选择,云计算供应商纷纷全力杀入云计算市场,意图抓住云计算市场发展的红利。

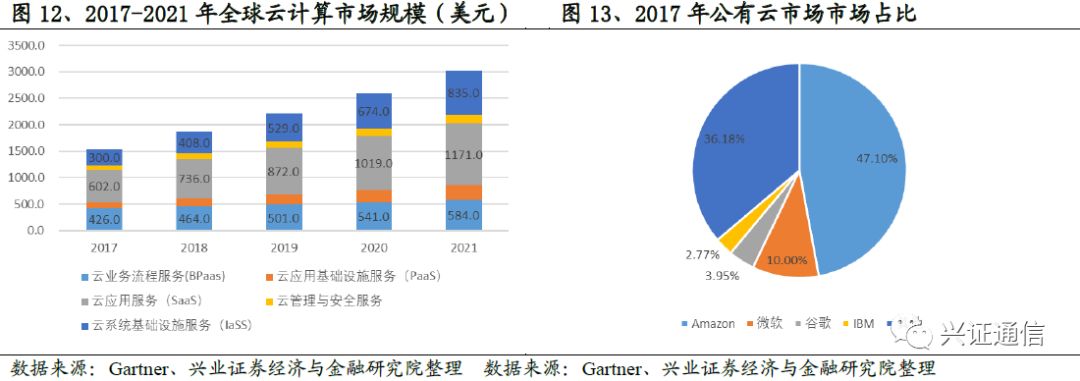

据 Gartner 研究报告显示,全球公有云市场从 2017 年的1535 亿美元增长至2021年的3025亿美元,CAGR达18.5%。其中,IaaS服务市场规模增速最快,将从2017年300亿美元增长至2021年835亿美元,CAGR达29.1%。

IaaS市场竞争格局呈现出典型马太效应,亚马逊AWS在公有云IaaS市场占比从2014年的28%提升至2017年的47.1%。

公有云进入快速发展通道,其投资价值也越来越为各大厂商所重视,特别是

IaaS

公有云服务未来仍将是巨头们的战略必争之地。

①

IaaS

商业模式清晰。

IaaS

服务包含云

IT

资源的基本构建块,通常提供对联网功能、计算机(虚拟或专用硬件)以及数据存储空间的访问,其机制与现今众多

IT

部门和开发人员所熟悉的现有

IT

资源最为接近,可以低成本实现客户转换。

②

IaaS

服务行业增速高。

IaaS

服务可以为巨头打造新的营收增长点。

③

IaaS

服务不仅是新技术的竞技场,而且可以为巨头现有业务提供支撑。

④

IaaS

服务是技术、资本和信用密集型行业,而且回报周期长,这也意味这个市场必然向高度集成化与规模化方向发展。

虽然亚马逊AWS、微软Azure拥有较强先发优势,未来的公有云IaaS市场依旧充满变数:

1、先发企业依旧大力投入巩固自身优势(亚马逊扣除内部用软件后设备类资产净增2014到2017年分别为47/41/76/127亿美元);

2、后发企业Google等也在大幅增加开支追赶(谷歌信息技术类资产净增2014-2017年分别为2014~2017年分别为18\27\24\53亿,其中2017年该类资产净增翻倍增长)。

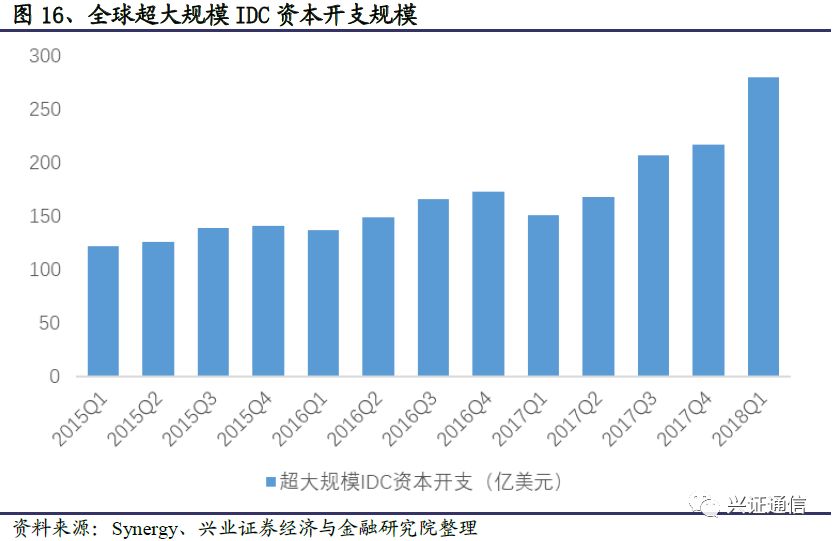

巨头们通过自建或共建IDC方式在公有云领域大幅投入,带动了全球超大规模IDC扩张加速。

1.3.2、

我国云计算巨头迅速跟进,IDC行业进入新一轮需求扩张期

国内云计算快速增长,巨头持续加码

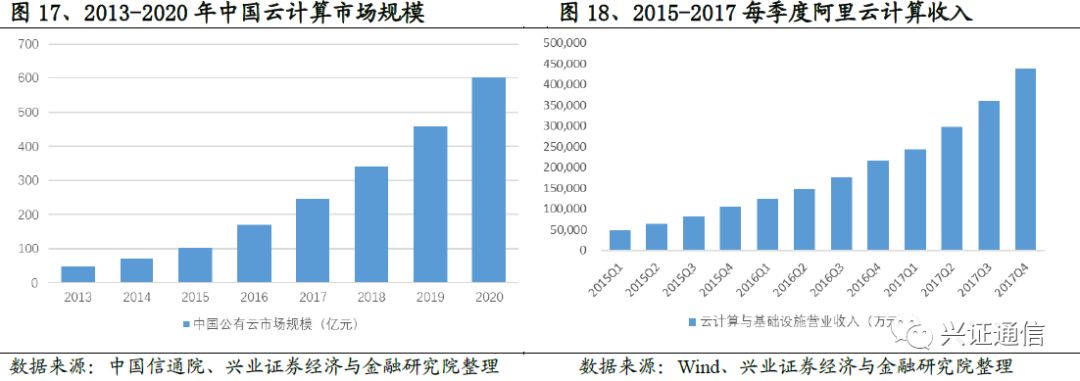

2016年我国云计算整体市场规模达 514.9亿元,整体增速 35.9%,高于全球平均水平。其中,2016 年我国公有云服务市场整体规模约 170.1亿元人民币,比2015年增长66.0%。

预计2017-2020年中国公有云市场仍将保持高速增长态势,到2020年市场规模将达到 603.6亿元。

受益于行业快速增长以及国内云计算行业特许经营(AWS和微软需要与国内公司合作为中国用户提供相关服务),

阿里云每个季度以三位数左右的增速在不断扩大自己的市场领先优势,2018财年第四季度(2018年1月到3月底)阿里云营收规模为43.85亿元,比去年同期增长103%,连续第12个季度保持营收规模翻番。

财年营收规模来看,阿里云在过去的12个月中(2018财年为2017年4月到

2018

年

3

月底),阿里云营收规模达到了

133.9

亿元,同比增长

101%

。在中国公有云

IaaS

市场占比高达

47.6%

。

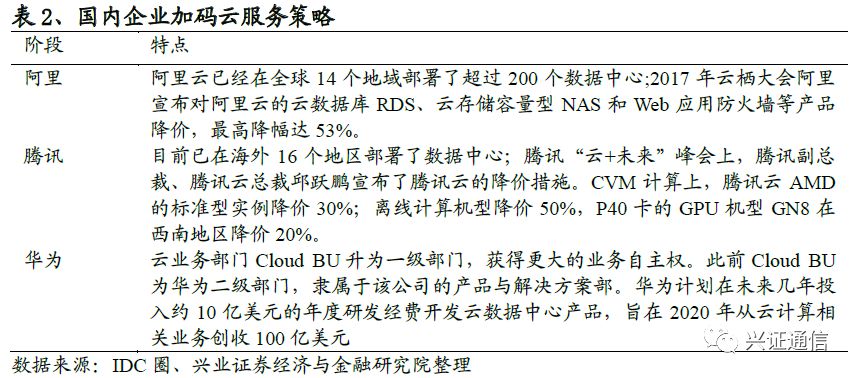

除阿里之外,腾讯、华为、百度也在全力加码公有云服务:①通过自建、共建与租赁方式加速部署数据中心,满足市场增量需求;②大幅降价扩大云计算规模效应、争抢更多市场份额。

IDC

行业进入需求扩张期

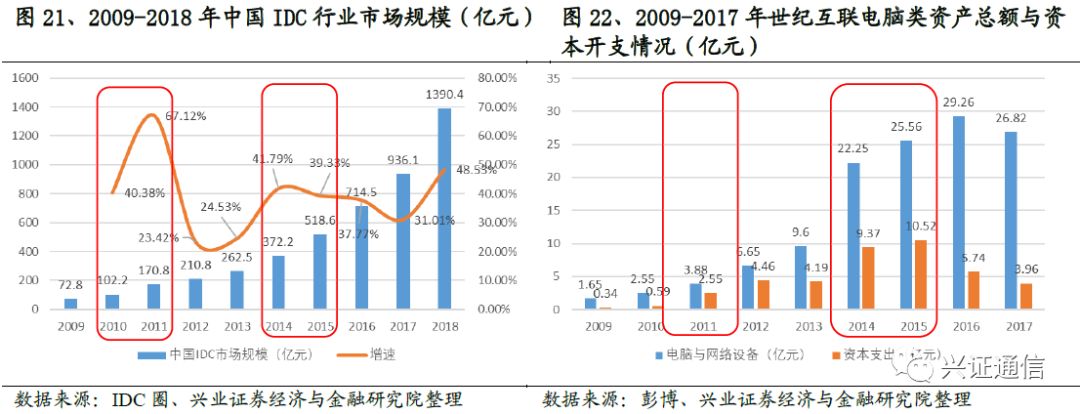

我们通过分析2009-2017年IDC市场规模增长与世纪互联电脑类资产与资本开支变化情况,回溯了这一期间IDC行业发展历程。2009年至今,我国IDC行业在持续增长大周期下出现了两轮需求扩张小周期。

第一轮需求扩张周期(2010-2011年):随着互联网业务的高速发展,IDC需求进入快速增长期,由于经济运行低迷,2012-2013年IDC市场规模增速明显下滑。世纪互联2013年资本开支相较于2012年出现下滑。

第二轮需求扩张周期(2014-2015年):2014年政府加强政策引导,开放IDC牌照,云计算概念进入泡沫化炒作阶段,大量企业杀入IDC行业;

2015年后行业供需结构性失衡,三四线城市IDC项目上架率较低,行业增速再次放缓。世纪互联网2016-2017年资本开支相较于2015年持续下滑。

我们判断2018年中国IDC行业将进入第三轮需求扩张期:

①数据量(指数增长)与供给(线性)之间缺口进一步被拉大;

②云计算商业模式清晰后,行业逐步进入高速发展期,国内提供商迅速跟进大举布局基础数据中心资源;

③本次周期将呈现以大规模核心机房与热点地区边缘服务器为主流的结构型需求扩张。

2、

以美为鉴:专业

IDC

服务商成长空间巨大

2.1、

行业分工下专业IDC服务商优势凸显

2.1.1、IDC

服务商可分为电信运营商、专业

IDC

服务商与云服务商

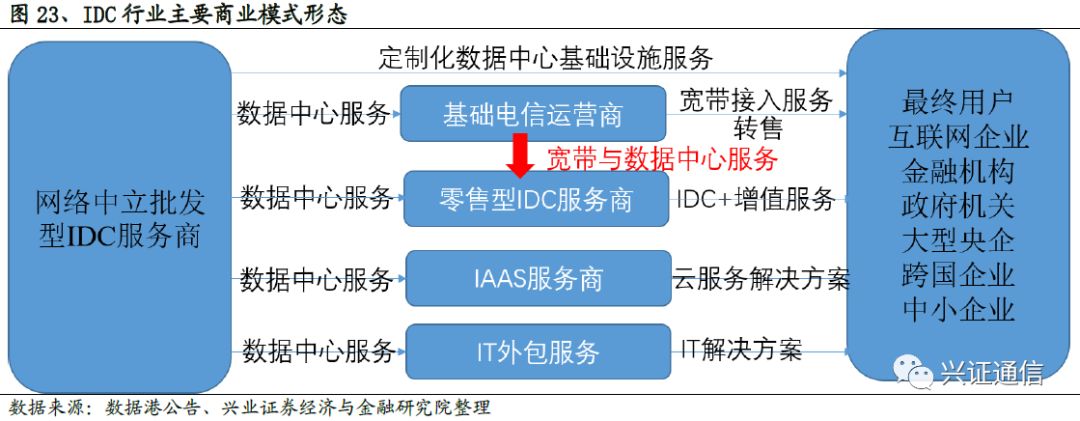

IDC服务商根据资源不同和运营模式不同可以分为基础电信运营商、专业IDC 服务商和云服务商。

基础电信运营商:

包括中国电信、联通和移动等,拥有大量的基础设施资源,在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势。基础电信运营商向专业IDC 服务商、云服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房资源。

网络中立的专业IDC 服务商:

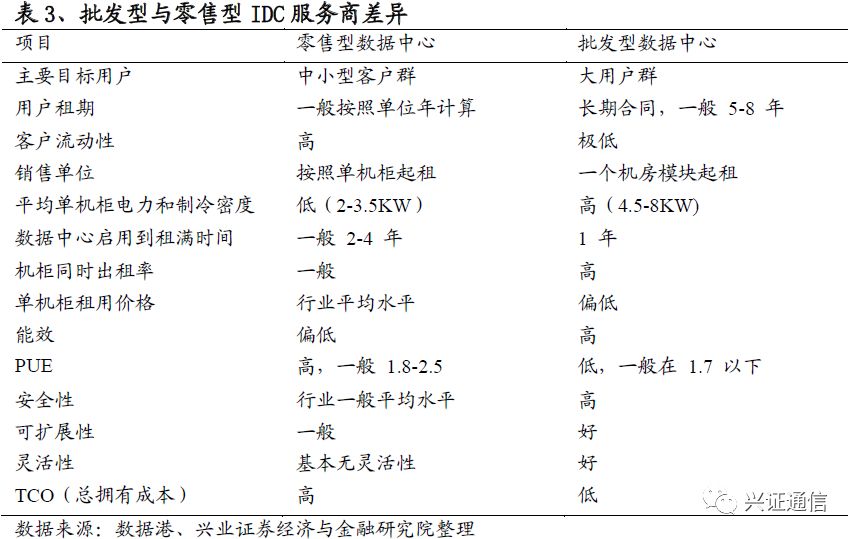

为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等服务。按商业属性可划分为

批发型IDC

(大型互联网公司或电信运营商对数据中心规划设计,服务商按照要求投资建设数据中心,与客户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行技术运行运维管理)与

零售型IDC

(服务商投资建设数据中心基础设施并可选择接入多家基础电信运营商的网络宽带,与终端用户签订数据中心服务合同,约定基础电信运营商、带宽、机柜需求量、服务期限及服务费用等条款,提供数据中心“一站式”服务)。

云服务商:

要通过自建或者采购专业IDC服务商资源向最终用户提供云服务,主要企业相关包括阿里云、 UCloud、华为云和腾讯云等,以公有云IaaS服务为主;部分云服务商在垂直细分行业占有优势,可以为客户提供云主机、云存储和特定行业解决方案等服务;部分云服务商也提供主机托管等传统 IDC 业务。

2.1.2、

专业IDC服务商守护云生态健康发展

相较于运营商IDC服务与自建IDC服务,专业IDC服务可以为客户实现:①系统稳定性;②成本可控;③多样化服与快速技术迭代;⑤中立性,进而保障云计算产业健康发展。

稳定性:

头部用户稳定要求压倒一切

系统故障、人为错误和自然灾害引起数据中心的宕机事故造成用户巨大损失,特别是IDC的头部用户(互联网企业/金融/政府)在宕机中不仅要蒙受较大直接损,而且由于事故带来间接损失(额外资源支出)与机会成本(商业机会损失与声誉损失)更为严重。随着对于数据安全关注,越来越多的头部用户将稳定性作为第一要素考虑。

根据波洛蒙研究所发布的“数据中心成本中断”报告显示,在过去六年中,数据中心

宕机

总成本在持续上升。自2010年以来,停机时间的平均成本上升了38%,平均每起事件成本为740357美元,相当于每分钟损失成本近9000美元(其损失从每分钟926美元到17244美元不等)。

具备顶级数据中心建设与运营经验的专业IDC服务商可以有效保障终端用户的关键业务应用得到持续可靠的运营:①从数据中心规划、设计、系统集成及运营管理等数据中心全生命周期服务,尽量规避偶发设备风险因素;②专业运维团队与完善管理体系减少人为风险;③合理数据中心选址降低自然灾害发生概率。

具备顶级数据中心建设与运营经验的专业IDC服务商可以有效保障终端用户的关键业务应用得到持续可靠的运营:①从数据中心规划、设计、系统集成及运营管理等数据中心全生命周期服务,尽量规避偶发设备风险因素;②专业运维团队与完善管理体系减少人为风险;③合理数据中心选址降低自然灾害发生概率。

成本可控:降低客户自建成本风险

数据中心整体拥有成本(TCO)分为固定资产支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)两部分,其中CAPEX占到TCO的20%-30%;OPEX主要组成部分是电费,大约占公司营业成本的 60%左右,主要取决于数据中心的 PUE 水平。

相较于自建数据中心,租赁方式使得企业对于成本控制能力更强:

相较于自建数据中心,租赁方式使得企业对于成本控制能力更强:

①企业长期大额资本开支资本回报不确定较高。企业自建数据中心通常会过度建造或超额支付费用,同时数据中心建设周期长(2-3年),大额资本开支回报周期较难测算,一定程度也会影响公司现金流状况,采用租赁模式比较容易进行投资回报测算。

②企业对于CAPEX与OPEX测算不准确造成浪费。数据中心全生命周期OPEX远高于CAPEX,企业对于CAPEX更敏感,设备配置下降或者冗余都会对OPEX造成较大影响(不同运行效率下数据中心OPEX差异巨大,如图14所示,超过10年的UPS的OPEX成本,能源效率从93%提升至94%,带来了140万美元的运营成本节约),专业企业可以做出更为均衡机房规划与设计。

③数据中心利用率测算不准确。企业根据现状对于自建数据中心规模进行规划,运营过程数据中心利用率偏离较大,采用租赁方式不仅有效降低运营成本,而且可以实现快捷扩容。

④ 聚焦业务流程,降低人员费用。租用数据中心更好地支持企业业务流程,降低额外的人员支出。

准确预判行业趋势,实现技术快速迭代

数据中心服务是一个复杂的系统,其核心技术以及配套服务、增值服务软件的开发都需要服务商具备较强的研发能力与技术积累。行业发展迅速,技术和服务更新换代快,专业IDC服务商能够依据市场需求对于行业技术发展趋势和前沿领域保持准确预判。未来数据中心技术将呈现云计算化、模块化(MDC)和数据中心基础设施管理(DCIM)以及绿色化四种趋势,专业IDC服务商在这四个方向都具备较强先发优势。

中立性与多样化服务为客户提供灵活选择

中立的数据中心允许企业客户选择最适合其需求的服务商,这样能够提供更好的给用户提供可靠性,安全性,冗余和灵活性,以及较低TCO的数据中心服务。

2.2、

从Equinix看美国专业IDC服务商发展历程

Equinix 成立于1998 年,2003 年在纳斯达克上市,是全球规模最大的数据中心服务商,提供

数据中心主机托管、互联服务以及基础设施管理服务。公司运营190 个数据中心,为全球2500 多个云以及600 多个IT 服务提供商服务,客户包括:亚马逊网络服务、微软Azure、Salesforce.com、eBay、领英、奈飞、通用电气、雪佛龙、彭博社、纳斯达克、AT&T、T-Mobile等众多知名公司。

公司营业收入从2013年20.5亿美元增长至2017年40.2亿美元,年复合增速接近20%。公司聚焦于第三方零售IDC业务,主机托管业务与网间结算业务收入占比超过90%。