导读:中美央行接连加息,债市的反应却像是“降息”。过分关注“利空出尽”,背后是“人心思涨”的情绪涌动。客观上讲,交易盘的热情才刚刚点燃,而且缺乏做空的筹码,追涨的“胜率”看起来不低。不过,追涨的“赔率”却没什么吸引力,投资者还是宜保持冷静。

加息加出了“降息”的效果。

上周债券市场颇不平静,最重要的边际变化来自于中美两大经济体货币政策的接连调整。起先是美联储第三次加息,上调联邦基金目标

25bp

至

0.75%-1%

(前两次分别是在

2015

年

12

月以及

2016

年

12

月);随后是中国央行在货币市场“给量加价”,再次上调

OMO

、

MLF

及

SLF

利率。美联储加息姑且称得上是预期之内,但中国央行如此迅速地“回应”,至少在时间点上是在意料之外了。

不过就算猜中了开头,恐怕也猜不中结局。

明明是加息,市场的反应却像是“降息”,央行上调操作利率的消息发布后,国债期货仅仅是短暂下挫,随后继续高歌猛进。上周

T1706

、

TF1706

分别大涨

1.71%

和

0.73%

,基本收复了前两周的跌幅;现券收益率表现虽然不像期货那般犀利,但

10Y

国债、国开债收益率也有

10bp

以上的回落。

低赔率+高胜率=要冷静。

聪明的投资好比精明的购物,考虑的是“性价比”,不仅要观察“胜率”,还要结合“赔率”。在目前的情况下,究竟要不要追涨,说白了是权衡两个问题:①赌反弹继续的概率有多高?②如果赌对了,潜在的收益有多大?

追涨的“胜率”看起来不低。

“利空不跌”的背后是“人心思涨”。为何“思涨”?很大程度上是对“踏空”的懊恼。从

2

月份的债市反弹过程中国开和国债的利差持续走扩不难看出,上涨主要是由配置户所带动,而交易户多数均处于低仓位、低久期的状态,并未享受到反弹的好处。债市经过过去两周的调整,看起来又有了一次“上车机会”;叠加一系列“利空出尽”(经济数据公布、美联储加息、一季末时点在即),短期恐怕很难再有比“上调操作利率”更坏的消息出现了,于是乎做多热情集中爆发。客观上讲,交易盘的热情才刚刚点燃,而且缺乏做空的筹码,因此除非出现始料未及的“黑天鹅”,反弹短期仍可能有一定的延续性,追涨的“胜率”看起来不低。

但“赔率”实在没什么吸引力。

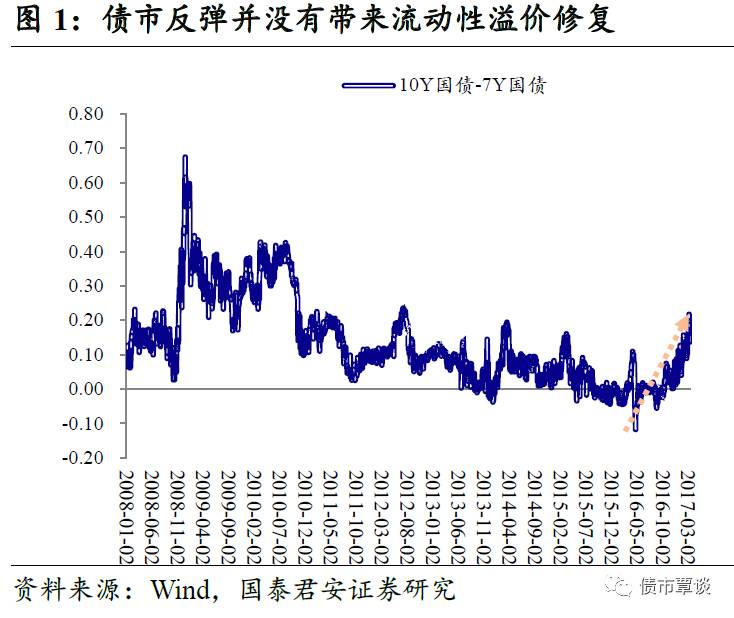

不过,从“赔率”角度看,恐怕就是另一番景象了。在“牛市”中一度被压至负值的“

10Y- 7Y

国债利差(流动性溢价)”即使是在

2

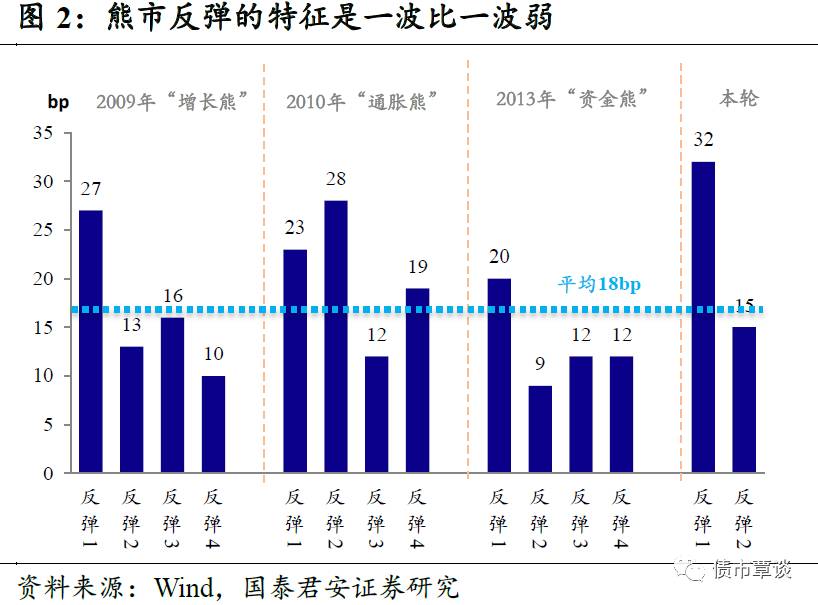

月的反弹中,也不断创出新高,说明配置户入场更多是“季节性”的现象,并没有隐含“牛熊切换”的预期。熊市反弹的特征是一波比一波弱。例如,去年

12

月的“反抽”,

10Y

国债收益率可以在一周之内下行超过

30bp

;今年

2

月份的反弹虽然持续时间不短,但是累计幅度只有不到

20bp

。从这个角度看,即使债市能再走出一波反弹(当然从时间上看,与前一波反弹距离有些“太近”了),剩下的幅度也只有不到

10bp

了。

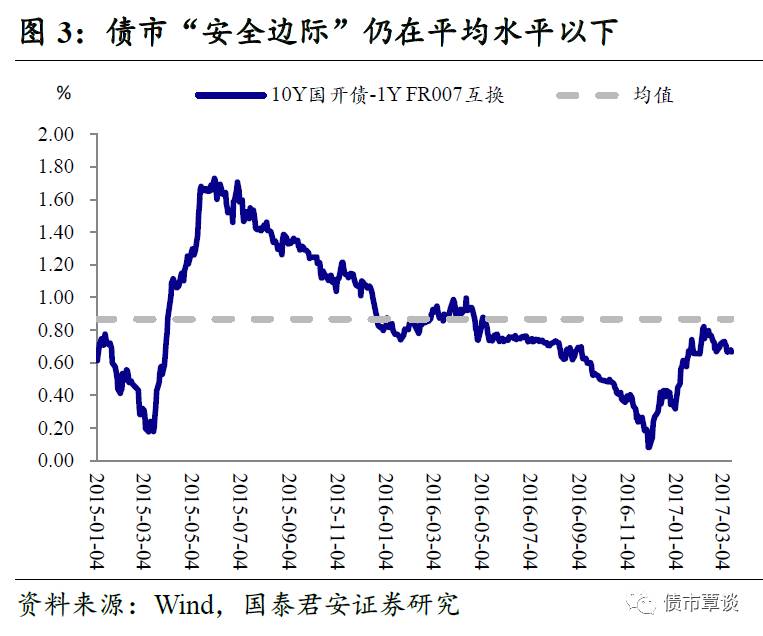

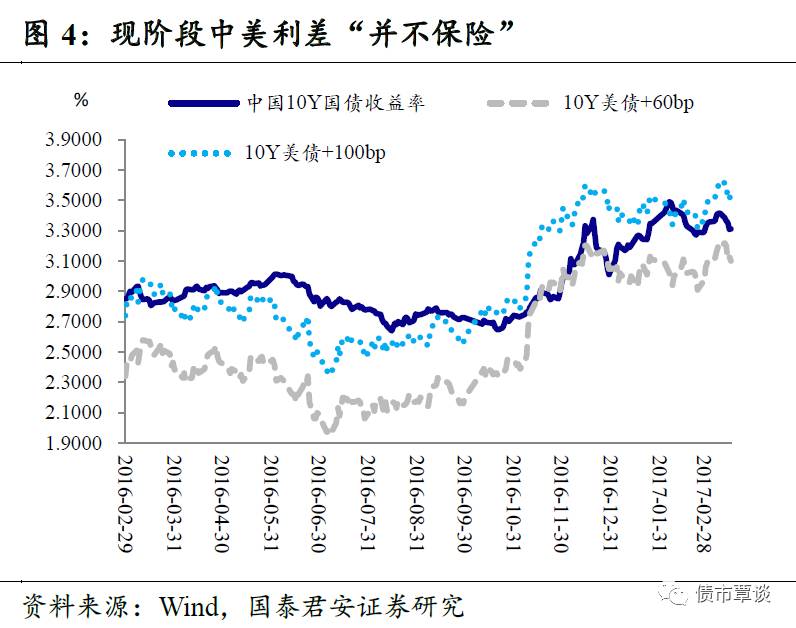

换一个角度看,债市收益率下行其实至少要面临“两个底”,一是资金成本;二是美债收益率加成。

从国开债与

IRS

互换利率的“利差保护”看,目前仍在近年平均水平以下,“安全边际”算不得高。从中美利差看,人民币转向贬值后,利差最窄也要

60bp

,中枢值在

100bp

左右,按

10Y

美债

2.5%

的水平算,中国国债的下行空间也十分有限了。

概括起来讲,目前“追涨”看起来有些把握,但其实真正的收益空间并不充裕。

国债期货的贴水已经基本消失,“利空出尽”就算可以支持“估值修复”,但是真的能够支持进一步上涨吗?我们并建议投资者保持冷静,熊市里的“冒险”并不合算。最后需要提示的是,看起来“利空”已经出尽了,但“利空”从来都不是静态的,如果所有的利空都能被“预测”,也就不存在“利空”了。新手死于追高,高手死于抄底,恐怕不是说说而已。

在接下来的篇幅中,我们回归“加息”这一主题,谈谈政策可能的变化路径以及影响。

1.1. 逃不开的“加息周期”

就算人心如故,但客观政策已紧。

不管市场如何对加息做出反应,客观发生的事实是:①美联储已经加息

3

次,基准利率累计上行

75bp

;②加息频率已经加快,从

1

年

1

次缩减为

1

个季度一次;③短端美元

Libor

利率几乎没有调整,一直处于快速上行通道中,上行幅度超过

100bp

。

加息一旦提速,不会再回头。

我们认为,美联储维持

1

季度

/

次的加息频率可能性较高。原因在于:①我们在此前的报告中曾经提示,

3

月加息有“市场实验”的意味,既然市场承受能力良好,说明“实验成功”,政策的“风险偏好”将进一步提升。②从历史经验看,美联储加息一旦“提速”,的确很少再走回头路。③通胀“事后压制”比“提前管理”要难太多,美联储货币政策至少要转向具备一定程度的“前瞻性”。也就是说,

3

月加息之后,

2017

年全年加息

3

次基本确认可以实现,而且加息

4

次也不是没有可能。

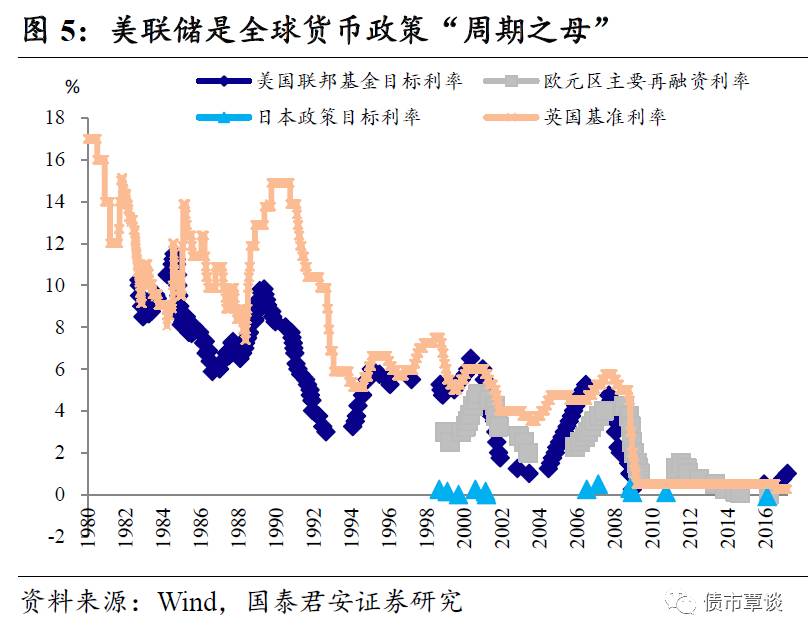

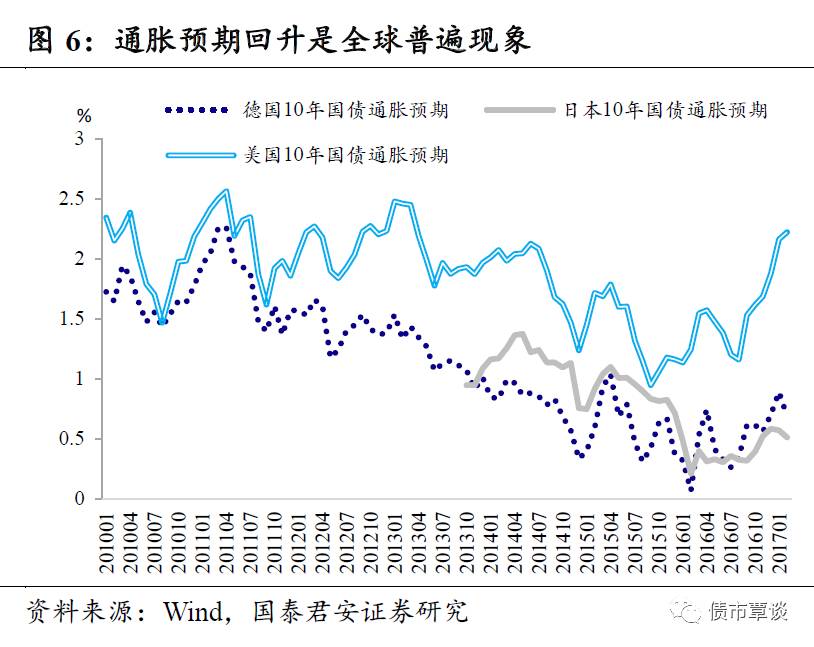

Fed是全球政策“周期之母”。

相比于其他生产要素,资金的“流动性”可谓最强,所谓“独立货币政策”只不过是短周期的现象。过去几年我们可能还在探讨美国政策与欧日政策的分化角力,但现在的情况是,美联储这一“源头”已经逆流,那么其他经济体只有跟随。特别是在全球通胀预期普遍回升,而主要经济体政策均标榜“通胀目标制”的背景下,这种“跟随”更显得具有合理性。我们认为,不能孤立地看待这次“美联储加息”,首先是英国,其次是欧元区,最后是日本都有可能带来“第二波”政策冲击(当然在本月的议息会议上还未有所行动)。

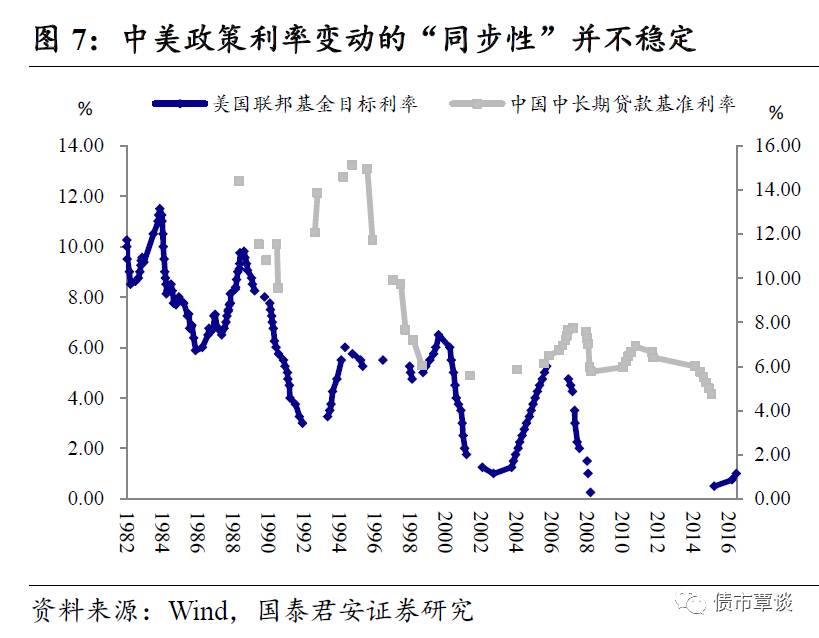

中国央行“跟随加息”的逻辑。

对中国来说,由于资本管制的存在,事实上并未完全融入全球的资金流动体系中去,因此如果对比中美传统意义上的“基准利率”(中国是存贷款基准利率),关系其实并不稳定。例如,在美国“零利率”政策期间,中国先后出现了与之背离的“加息”和“降息”周期。如果基于传统的工具,美联储加息背景下央行要如何平衡“稳经济”和“稳汇率”的矛盾,的确是个难题。不过,随着货币供给从外汇占款转向“再贷款”投放,央行其实找到了一个“完美”的折衷办法——以上调货币市场“操作利率”应对美联储加息。

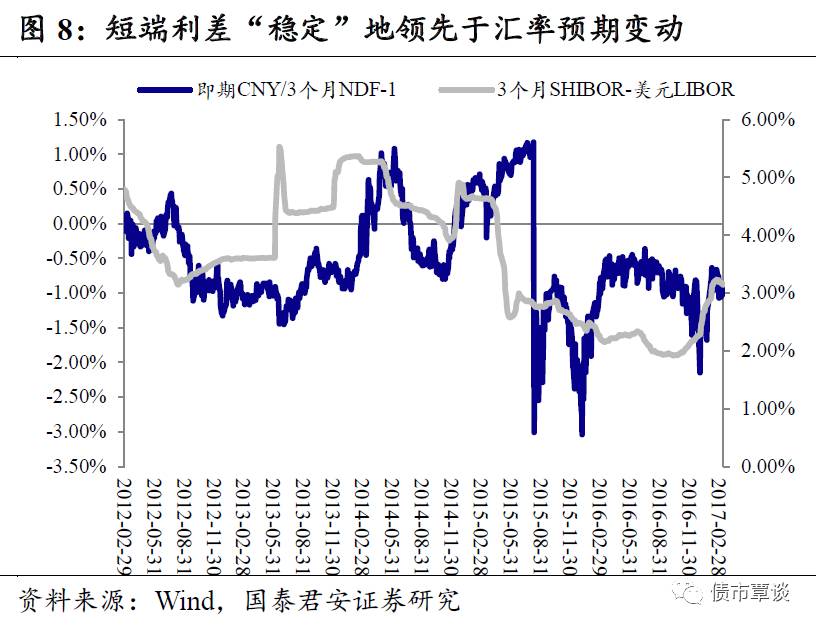

背后逻辑在于

:①经济对于货币利率是“钝化”的,

由于信贷仍是主要的融资方式,货币市场利率对宏观融资成本的传导需要经过债券市场融资需求向信贷市场的挤出,因此是非常缓慢的。

②汇率对于货币利率是“敏感”的,

我们看到短端利差的确会领先于升贬值预期变动。例如,

2015

年

8

月的“汇灾”其实和当年

SHIBOR

利率的大幅下降有密不可分的关系;年初

SHIBOR-LIBOR

利差的上行也有助于解释为何贬值压力远远低于预期。因此,通过货币市场“跟随加息”消化汇率压力看起来是个不错的办法。我们预计,这种“跟随加息”可能会“模式化”,也就是说,如果美联储的加息才刚刚启动,那么中国货币市场加息也才只是序曲。

1.2. “此加息”之后会不会有“彼加息”?

紧缩预期“拨乱反正”。

2

月初央行“变相加息”后,市场对于货币政策预期一度比较清晰,但随后出于维稳需求央行并未释放进一步收紧信号,甚至在

3

月份

MPA

考核临近前同业监管政策迟迟不能出台,部分投资者对于央行紧缩政策又开始出现边际“放松”的预期,部分投机资金有较强动力对赌央行不敢“用力过猛”,政策预期逐渐趋于混乱。此番上调操作利率,应当说至少在政策收紧的方向上“拨乱反正”了,确认了中性偏紧缩仍是未来的主基调。

加息“性质”之争。

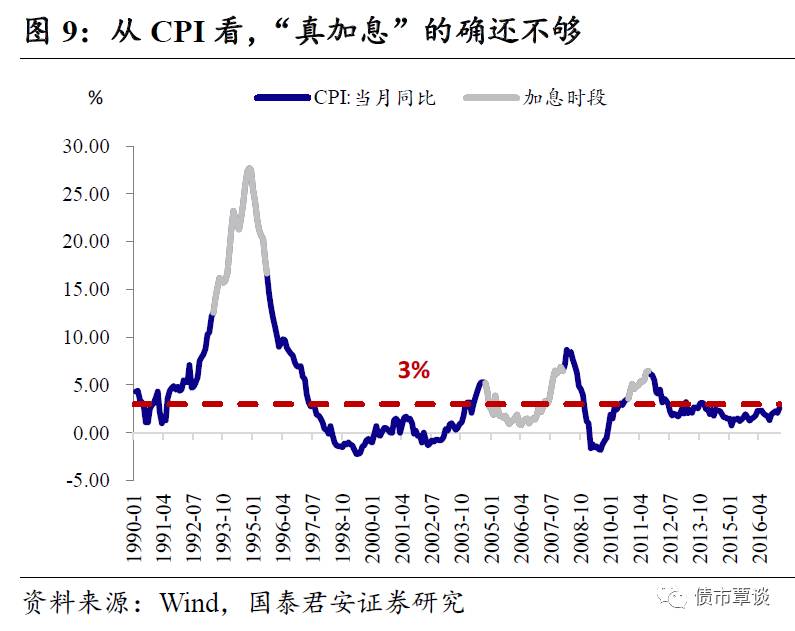

不过,市场在“此加息”与“彼加息”,或者说收紧力度的问题上又开始有争议,上调货币市场利率之后会不会有传统意义上的“存贷款加息”?至少主流观点是不认可的。否定“真加息”的心理支撑在于:①回顾历史上的几次加息,的确都出现在通胀突破

3%

以后,

2

月

CPI

意外环比下滑

0.2%

,静态地看,全年通胀破“

3

”的概率并不大。②官方解读仍强调货币市场“加息”是随行就市的结果,而刻意淡化“主观意图”,态度仍显得“扭捏”,甚至有预期对冲的意味。

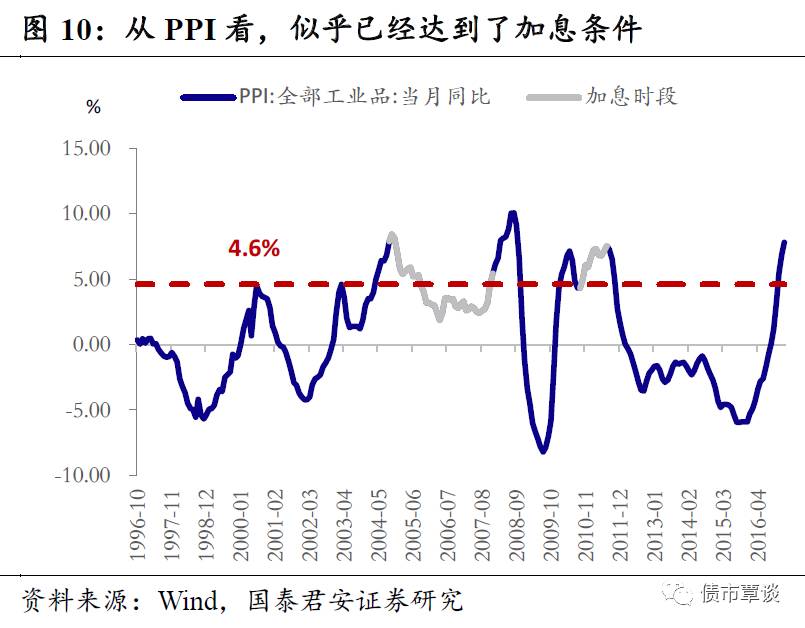

或许是时候担心“真加息”风险了。

我们倾向于认为,市场有些低估了“真加息”的可能。①从

CPI

看,按照“历史经验”的确够不上“真加息”的条件;但从

PPI

看,和过去的加息周期(平均

PPI

在

4.6%

)比已经“绰绰有余”了,从近期商品价格的走势看,

PPI

高位盘整的时间可能比想象中强。②对企业来说,负担的“实际利率”显然不宜直接用

CPI

调整,如果以

CPI

和

PPI

平均值看,距离历史上

5%

左右的“加息线”其实已经不远了。③我国的货币政策并不是“通胀盯住制”而是“多目标制”的,年初以来房价又现“疯涨”,与政策调控基调严重背道而驰,尽管近期又开始密集出台限购政策,但从过去的经验看,结果大概率是“越调控越涨”。政策调控从“结构”转向“总量”,并不是不可想象。总的说来,下半年如果经济能够继续保持平稳,市场“真加息”预期可能会“从无到有”,形成增量的冲击。

1.3. 走老路的地产调控,小心货币政策的配合

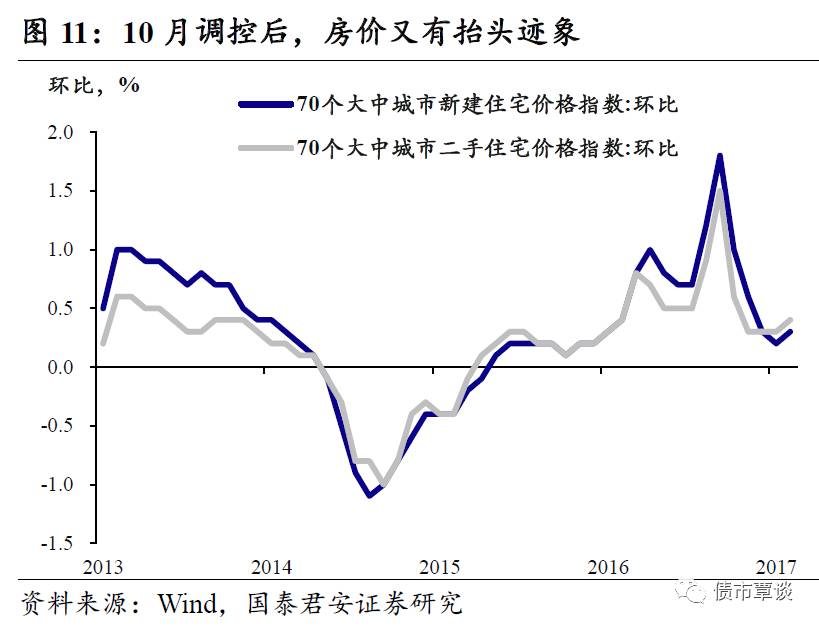

地产调控再次来袭。

上周部分城市出台了新的地产调控政策,以北京、广州等城市为代表,出台措施以“认房、认贷、限贷”为主要措施,我们认为,此次调控意在为部分热点城市的地产市场降温,同时引导需求向三四线城市外溢。整体上看,我们认为此次地产调控认房认贷限贷的方式并无新意,仍是走需求侧调控老路。

前期调控效果衰减,地产行业超预期。

总结近期地产相关数据我们认为地产行业整体超出预期。①调控之后,销售不弱。去年调控之后地产销售震荡下滑,但整体上并不算弱。最新的统计数据显示,1-2月份销售提速,同时与高频数据的背离现实3-4线城市的销售可能超预期上升。②投资不弱,实体经济数据显示2017年开年地产投资增速高于去年全年水平。③房价蠢蠢欲动。从70大中城市房价指数环比来看,进入2017年以来房价又抬头趋势,而从新闻报道和草根调查来看,北京等热点城市房价上升较快。④此次调控以来,供地水平一直较为稳定,对未来地产投资有支撑。总的来看,此次调控的效果逐渐衰减,地产行业整体表现优于预期,今年地产投资无需过度悲观。

走需求侧调控的老路,治标并未治本。

①此次调控和此前的调控的思路仍然一脉相承,仍然是在需求面做文章,哪里的需求火热,就出台措施抑制需求。②决策层合意的地产市场发展模式是量涨价稳,这样经济增长、去库存、房价泡沫和舆论压力几个问题可以兼顾,然而经济学的原理告诉我们,量涨价稳的情况必须通过供给扩张,供给曲线的外移来完成,需求侧调控并不对症。③热点城市特别是一线城市,其需求是有真实的基础的,既有中国自身经济文化背景,也符合世界城市化的历史经验。而需求侧限制,只会滞后、推迟,而不能完全消灭这些需求。④此次调控升级对于部分热点城市的房价影响并不确定,通过认房认贷限贷的组合,显著加大了改善性需求置换的“摩擦成本”,对于北上深这样以二手房交易为主的市场,置换需求的压抑意味着“刚需房”入市的减少。

综上我们判断,此次限购最理想情况下能够抑制热点城市的成交和房价上涨幅度,将一部分需求挤出到三四线城市,但是热点城市的需求仍在,未来仍有上涨动力,而如果地产调控走向限制地产融资、收紧土地供应,则会酝酿更大的上涨压力。

地产惯性不小,小心货币政策配合。

此前,市场的一条多头逻辑在于,政治大年维稳,经济动能尚弱,央行不敢在货币政策上用力过猛。然而,开年以来经济向好超出预期,央行也在两会闭幕之后全面上调政策利率,显示货币政策中性偏紧的取向不变。除此之外,房价上涨也越来也成为货币政策收紧的潜在原因。首先,从历史上看,由于地产周期本身有比较强的惯性,每一次地产的调控都有收紧货币政策作为配合。其次,上周五央行有关负责人答记者问的文件中也明确表达了对部分城市房价上涨过快的关注。最后,如前分析此次调控对于房价影响也存在不确定性,因此我们认为货币政策配合地产调控的可能性在上升,未来一段时间,如果出现经济向好持续,而地产泡沫化倾向加剧的情形,应小心货币政策对于地产调控的响应。

1.4.市场到底Price-in了几次加息?

市场到底预期了几次加息?

最后我们探讨一个问题,目前的市场价格到底隐含了几次加息?如果已经完全反映了美联储加息

3

次以及中国跟随

3

次的预期,那么只要不出现美联储加息

4

次或者中国“真加息”的情况,货币政策的冲击将越来越弱。

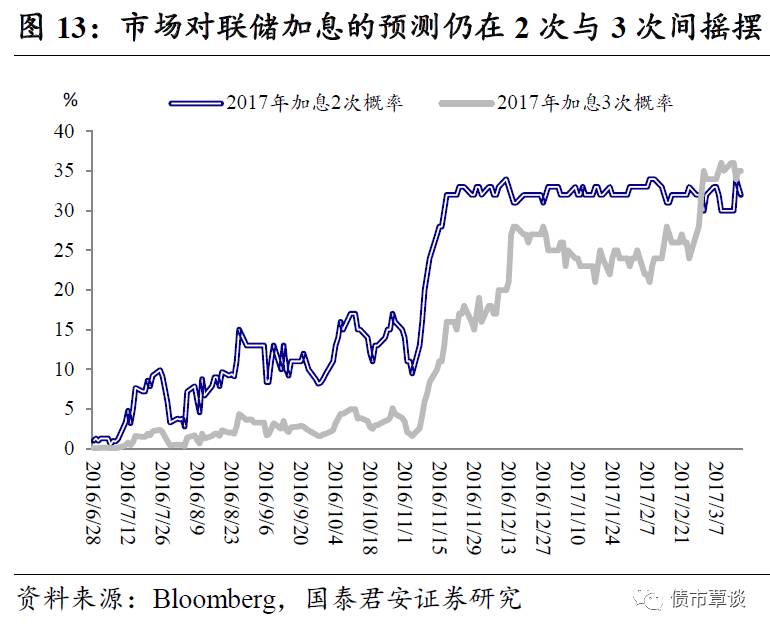

连续加息预期可能并没有完全被price-in:

①虽然投资者在主观上已经基本认同美联储全年加息

3

次,但在交易行为上并没有“知行合一”,

FFR

期货当前隐含的

2017

年末加息概率显示,加息

2

次与加息

3

次的可能仍在伯仲之间。也就是说,即使美联储只加息

3

次(事实上我们认为可能会更多),其影响也未完全被

Price-in

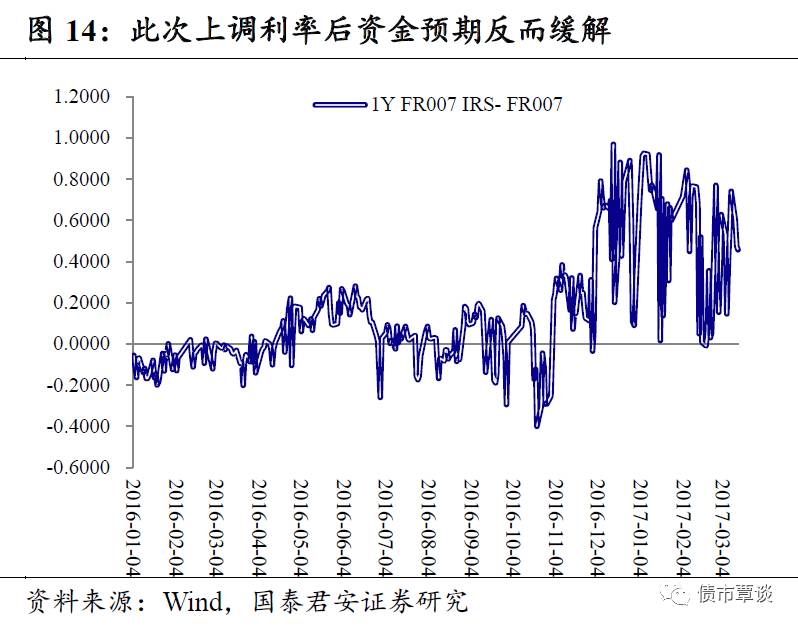

。②央行上调操作利率一般会将资金利率预期推高至一个更高的水平,但从这次操作后的情况看,互换利率与回购定盘利率之间的利差反而收窄,说明市场仍将这一次操作看作“利空出尽”,未必预期到了“跟随加息”可能“模式化”。

2.1. 宏观经济基本面:实体数据公布,经济向好确认

2.1.1.重要数据更新

基建爆发带动固定资产投资向上,资金来源不足是隐患。

1-2月数据显示固定资产投资整体向上,其中制造业和房地产1-2月累计增速向上,但当月投资增速向下,基建投资增速显著上升。制造业1-2月累计同比4.3%,去年全年4.2%。地产1-2月同比增速8.9%,比去年全年上升2个百分点。基建投资(三大项合成)1-2月同比21.7%,去年全年15.8%。固定资产投资以及三大主要分项增速均向上,与工程机械、原材料价格和进口数据相吻合,显示内需转好。但受资金匹配、前期工作准备等因素影响,1-2月份固定资产投资到位资金同比下降8.0%,到位资金不足如果持续,对于投资将形成拖累,应密切关注该数据的后续走势。

生产面向上,但部分行业弹性仍然有限。

工业增加值数据显示,无论从单月还是累计同比的角度,增速均在提升,这与PMI、发电耗煤和开工率等指标相吻合,显示在投资需求带动下,生产面向上。从分项来看,虽然上游价格上涨较快,但采矿业工业增加值仍持续负增长,且跌幅扩大,显示供给侧改革下上游产出弹性有限;制造业的工业增加值基本平稳,累计增速从去年6月以来保持在6.9%左右的水平。

社会零售不及预期。

1-2月社会零售综合同比增长9.5%,增速较去年全年下降0.6个百分点,较去年12月下降1.4个百分点,不及市场预期。09年以来,每年年初社零增速均会较前一年“下台阶”,其中有消费增速趋势向下的影响,但也不排除统计方面的因素,不应过分解读。从分项来看,家电和汽车消费是主要拖累因素。

2.1.2.