本文作者:温哥华的鱼

原文出处:温哥华的鱼(van--yu)

这绝对是最近最最热门的话题了,各种媒体,军事的、非军事的都在谈TVC(Thrust Vector Control - 矢量控制喷管),从历史沿革、美苏发展的不同路线到航展作出的各种动作、对中国的军事意义,可谓是360度全方位地剖析了一遍。

很多网友在珠海航展开始后和我留言,让我也写一写歼-10B的TVC(还是赶紧的

![]() )。我一直在推托,一方面网上写文章的人大多在珠海亲眼见到了歼-10B表演的实况,我躲在温哥华的乡野山坞看看视频似乎没有什么发言权;另一方面各路军事大神、航空专家都已经分析得这么透彻了,我还有啥好解(xian)读(chou)的呢?

)。我一直在推托,一方面网上写文章的人大多在珠海亲眼见到了歼-10B表演的实况,我躲在温哥华的乡野山坞看看视频似乎没有什么发言权;另一方面各路军事大神、航空专家都已经分析得这么透彻了,我还有啥好解(xian)读(chou)的呢?

前两天终于写完了俄罗斯造船工业的文章,回过头来想这TVC我到底还有啥好说的呢,于是又看了看视频(不多,也就二十几遍吧)、各路分析文章和网上能搜集到的照片(不多,也就一百多张吧),发现有两个我感兴趣的地方,而大家似乎都有意无意地忽略了:一个是这个矢量喷口如何偏转;一个是除了矢量喷口,歼-10B的其它部件如何参与工作的。今天就来聊聊这两个问题。

所有资料及图片均来自公开网络,所有分析均为个人观点,不存在泄密问题。

歼-10B的发动机

歼-10B是架什么样的飞机,和歼-10A、歼-10C有什么区别,网上的文章很多不再累述了。因为歼-10C的迅速推出,2008年首飞的歼-10B只生产了5架原型机和50余架量产型就停产了。在这50几架歼-10B中,既有安装俄制AL-31FN发动机的,也有装国产“太行”的。

作战部队的歼-10B主要装备AL-31FN发动机,不过也见到过少数装“太行”的:

67227号机,装AL-31FN,挂载鹰击-91反辐射导弹和PL-8训练弹

被打码了的黄色5位数机号,也是作战部队,装“太行”

1031-1035号这5架原型机目前装“太行”,但早期也装过AL-31FN:

2016年8月的1031号机,装AL-31FN,携带2枚PL-8和2枚激光制导炸弹,进气道下方挂着激光目标指示吊舱,试飞对地攻击构型

1035号装“太行”,挂两枚PL-8

这次珠海航展上大出风头的1034号机,据报道在去年12月25日进行了改装WS-10B“太行改”和矢量喷管后的首次试飞。

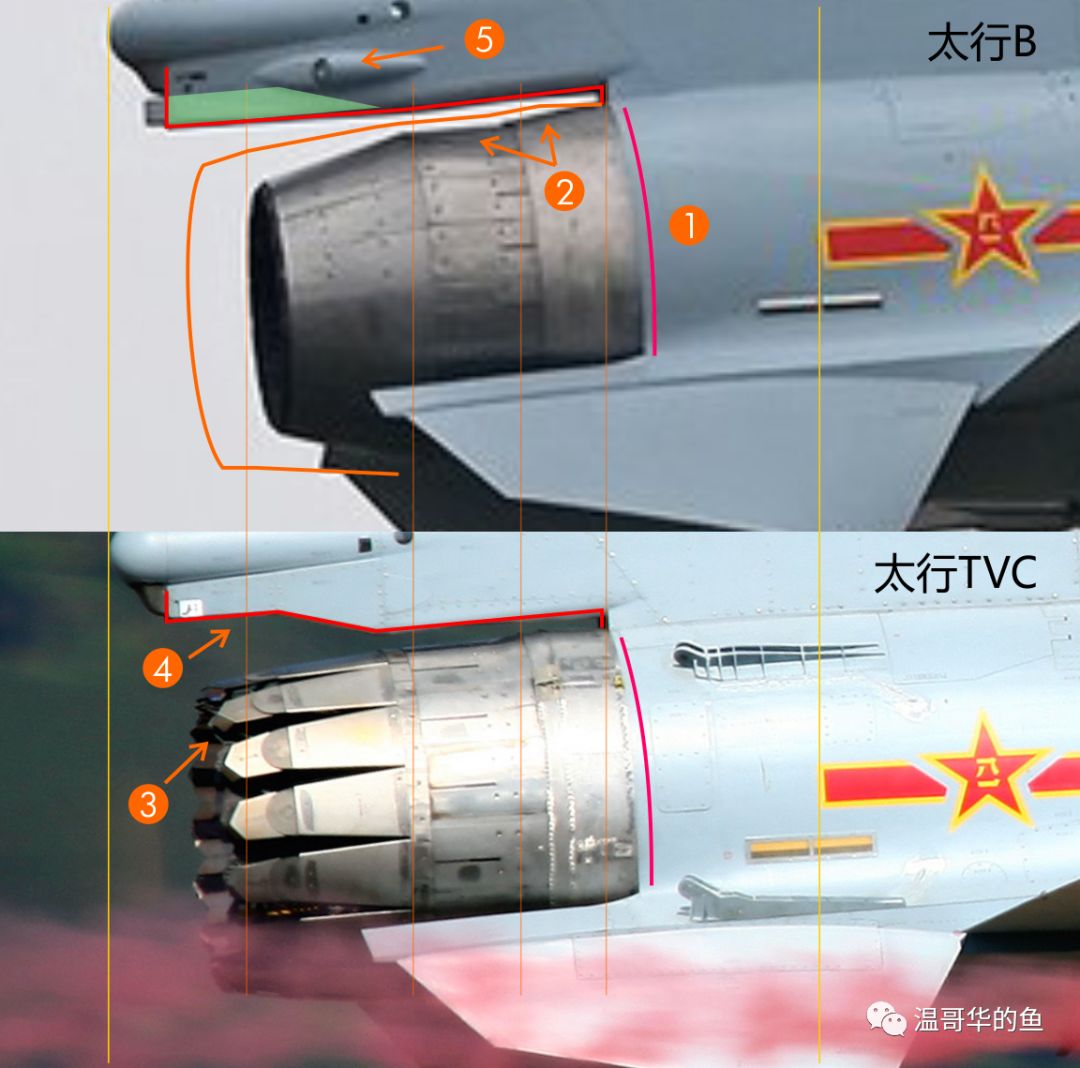

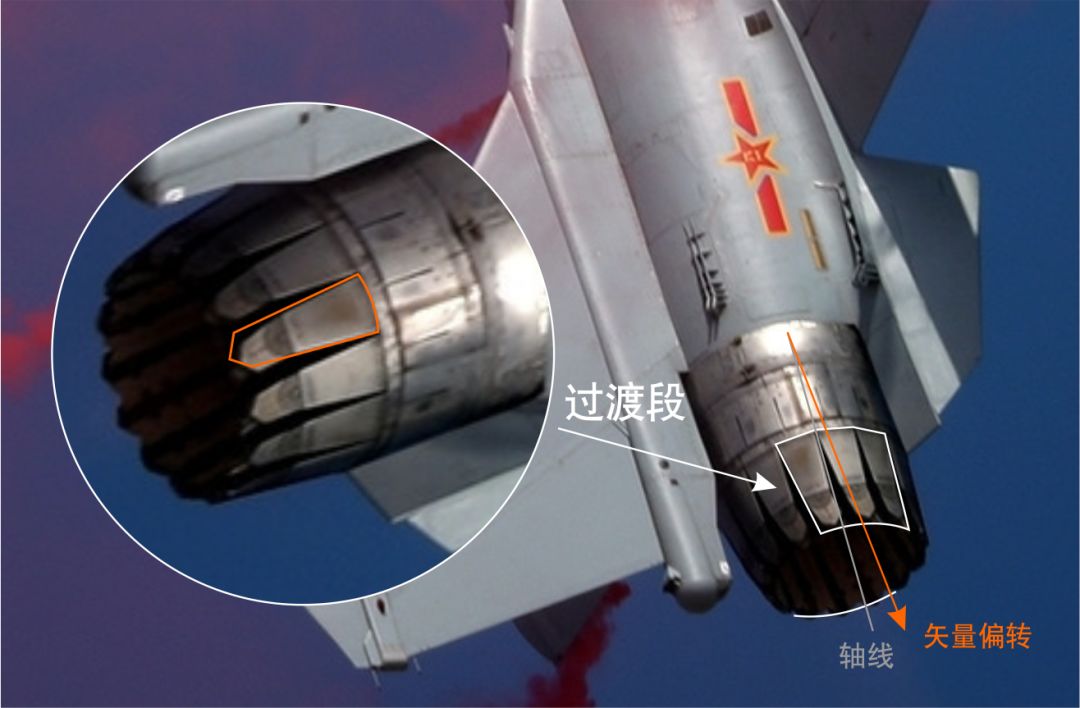

对比一下原装的“太行”尾喷管和矢量喷管的区别:

-

后机身的外观和包覆在机体内部的机匣直径没有变化(照片角度和放大比例关系可能有些许误差),1034号机尾部还保留了反尾旋伞的支架

-

尾喷管的第一节本来是向后倾斜缩小的,现在隆起了一些;相应的第二、第三节的直径也比原来大一点

-

第三节的长度加长了一些,增长的部分为可转动的齿状尖端

-

尾椎切削掉了一小块,以增加和喷管的间隔距离

-

取消了后向的紫外告警探头

由此可见新发动机只是尾喷管不同,对飞机的气动外型几乎没有影响。从另一个方面说,歼-10B乃至整个歼-10系列的动力系统兼容性设计得非常出色,中俄两个系列发动机可以混装、互换,这对战时的后勤保障是很有利的。

歼-10B(前)和歼-10C(后)双机起飞,安装的都是AL-31FN

歼-10B的TVC如何偏转

歼-10B这款矢量喷管的构造是世界上所有TVC里独一无二的,因为它不止整个喷管组件可以360度全向偏转,每一片收敛/扩张叶片的端部还可以左右旋转,具有非常复杂的运动形式;而其它类型的TVC最后一段收敛/扩张叶片都是不可动的。

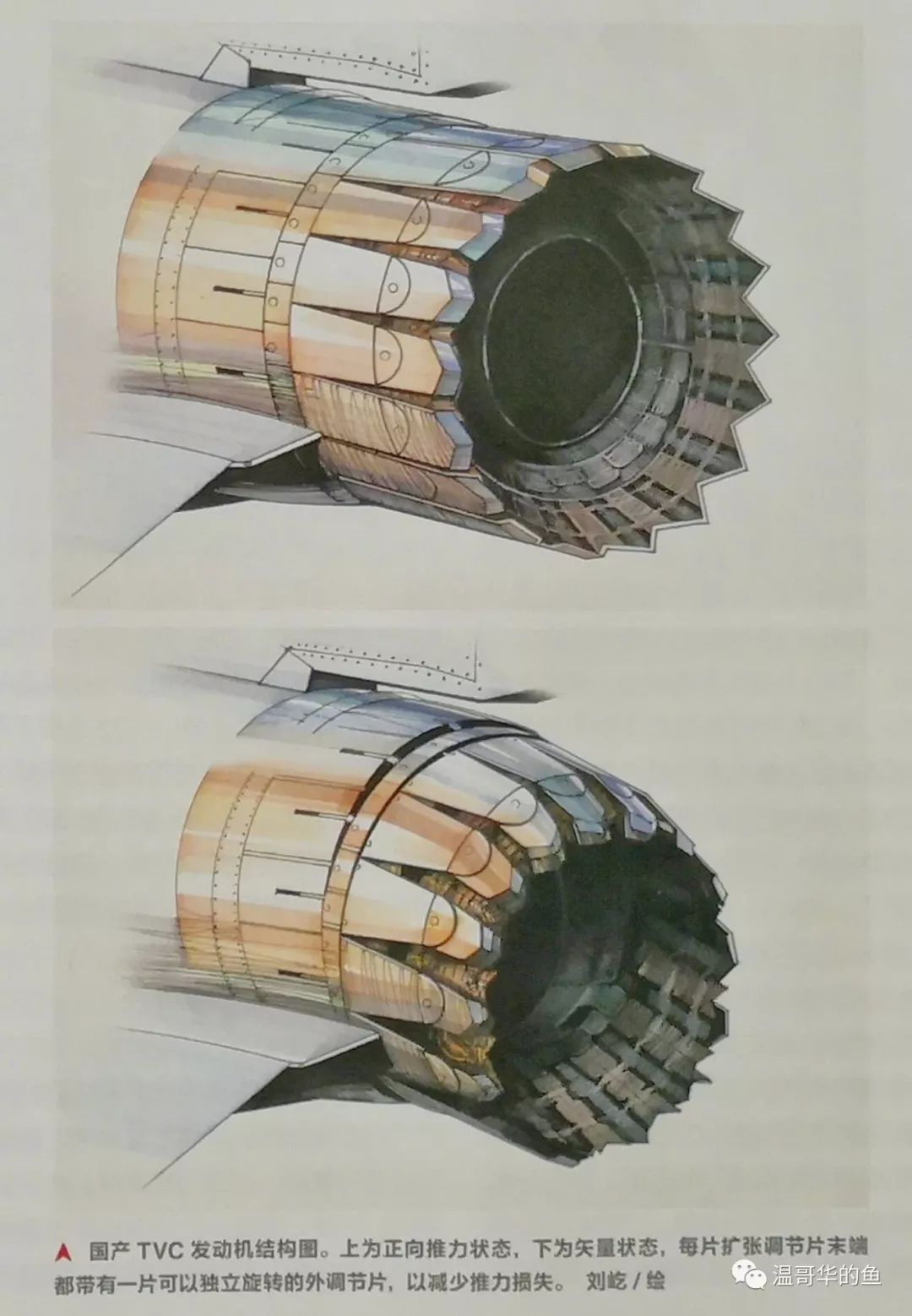

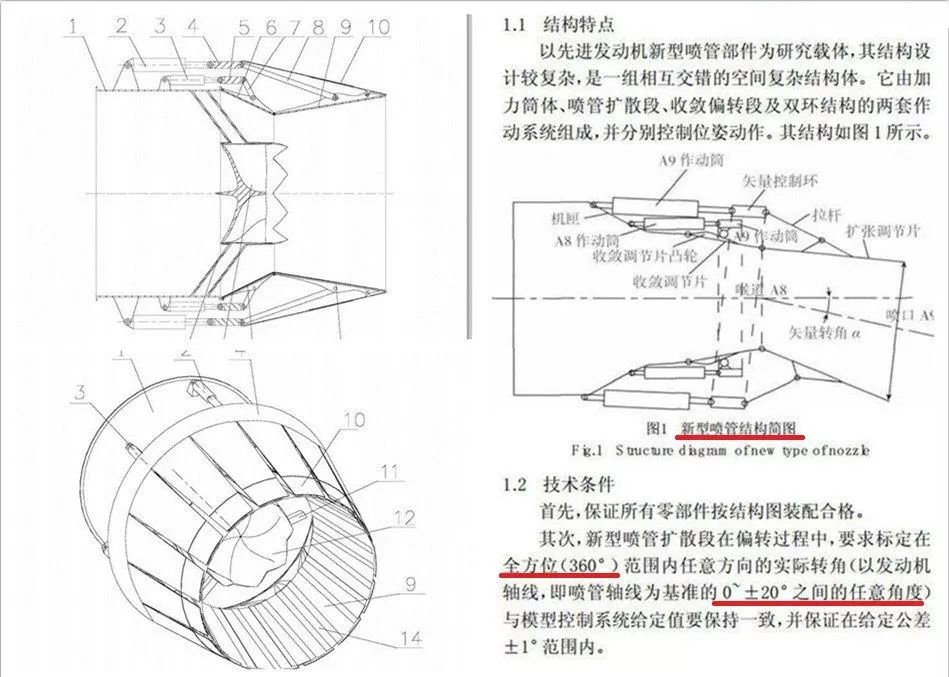

第一次在网上见到这个矢量喷管,我就很好奇它的结构是怎么样的,如何工作。有人会说航空知识不是都已经刊登了示意图吗?就是下面这张,几乎所有网上的文章都引用这张图来说明国产TVC的偏转动作:

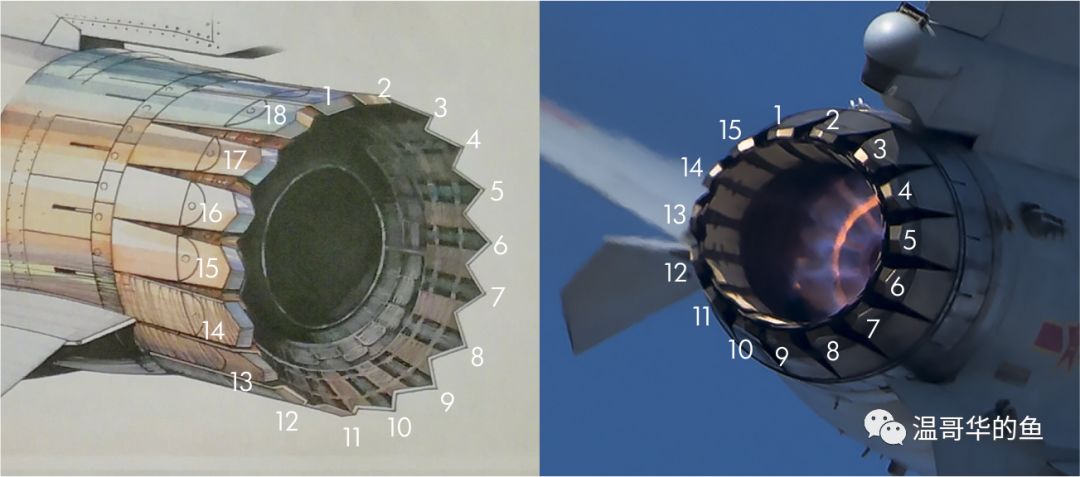

但是不知道大家有没有注意到,这张手绘图和实机的喷管是不同的,手绘图上有16-18片收敛/扩张叶片,而实机只有15片。

这幅手绘图的作者刘屹,是清华美院硕士毕业的副教授,长期从事高校艺

术设计工作,同时还是一位航空史作家和航空科普画家。刘老师的绘画水平毋庸置疑,上面这幅插画在《航空知识》上发表,显然也参考过相当专业的资料,但这毕竟属于民间作品,只能看作是概念性的示意图,并不能保证其准确性,很多细节地方也一笔带过。

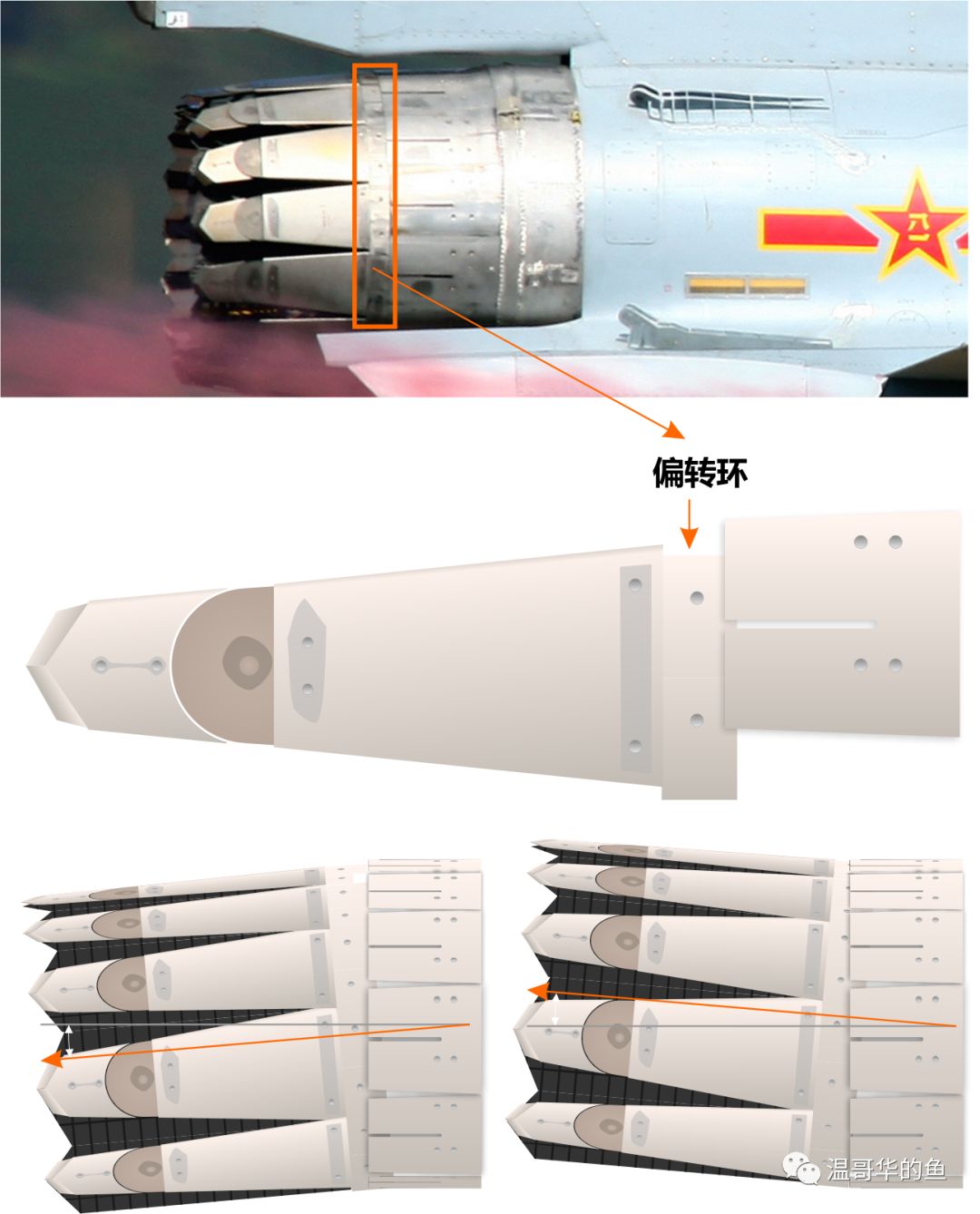

还是自力更生,把它的部件分解开,来探寻一下矢量偏转的奥秘吧。(以下示意图纯属自行脑补,仅供参考)

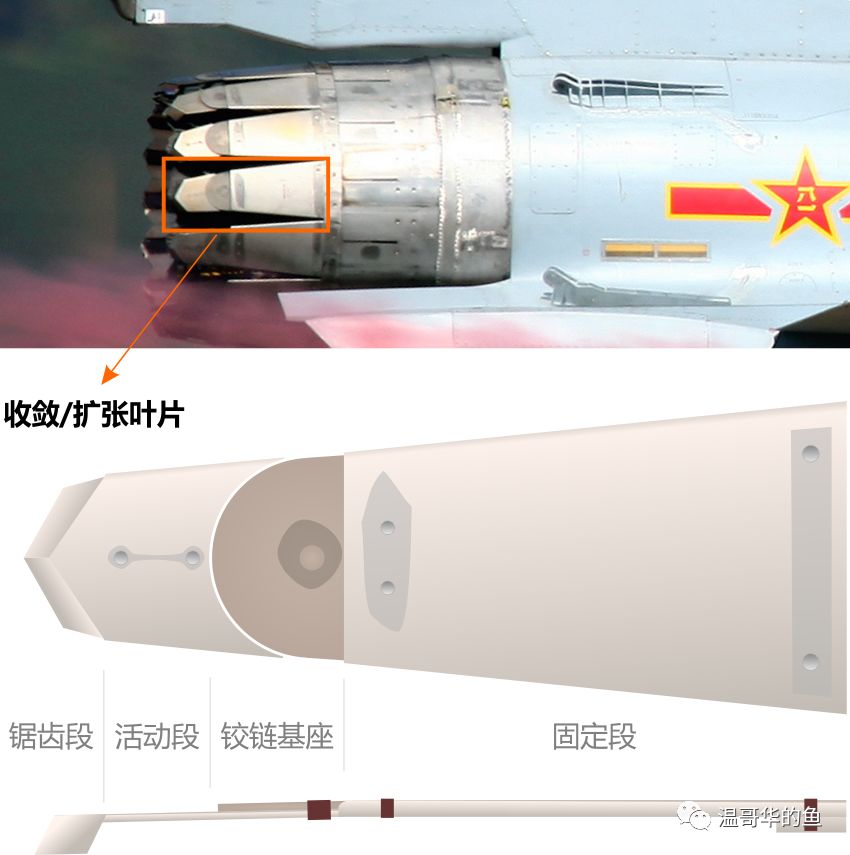

1. 收敛/扩张叶片

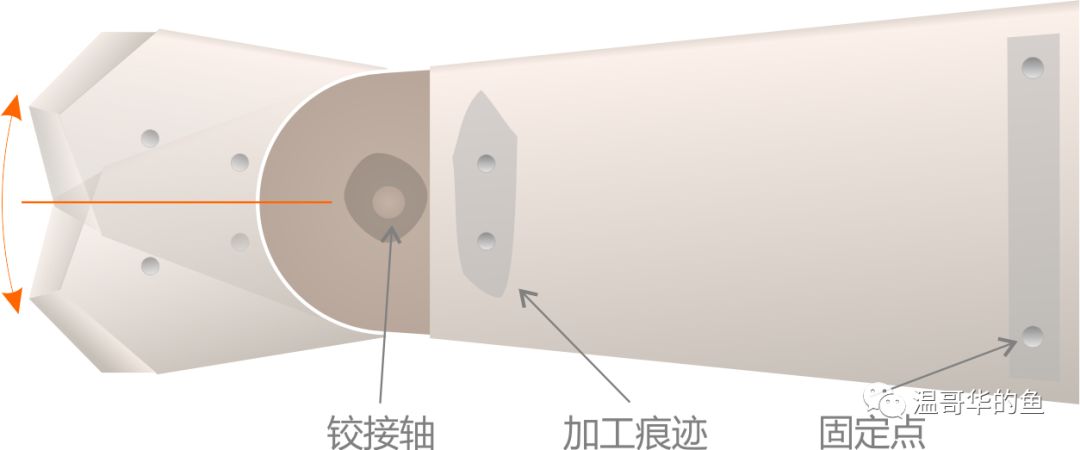

梯形的叶片固定段前端有一个半圆型的基座,基座上铰接了一片活页,它可以围绕转轴左右转动一定的角度(目测不超过15度)。活页的尖端呈钝角锯齿状,并向下翻折,但锯齿段并不是整个叶片的厚度,它里面是空的,用于包覆下面一层密封叶片。

另外和上面手绘图的矢量状态不同,活页部分是不能再向下偏折的,始终和后面的固定段保持水平。

在上图中我把几个固定点也画了出来,几个接点的四周都有一块颜色比较深的不规则痕迹,在锃亮的叶片表面十分醒目,我猜测是采用特殊加工工艺接合的时候留下的,因为在尾喷管的外表面不应该再有其它物体和它经常性地摩擦了。

如此薄的结构,是铆接、螺栓连接还是激光焊接?不是航空制造专业的只能猜测一下。网上有一张早期试验的照片,说明叶片采用的是碳纤维增强树脂基复合材料,那就不会是焊接而很可能是铆接了。这张照片上的叶片还没采用锯齿结构。

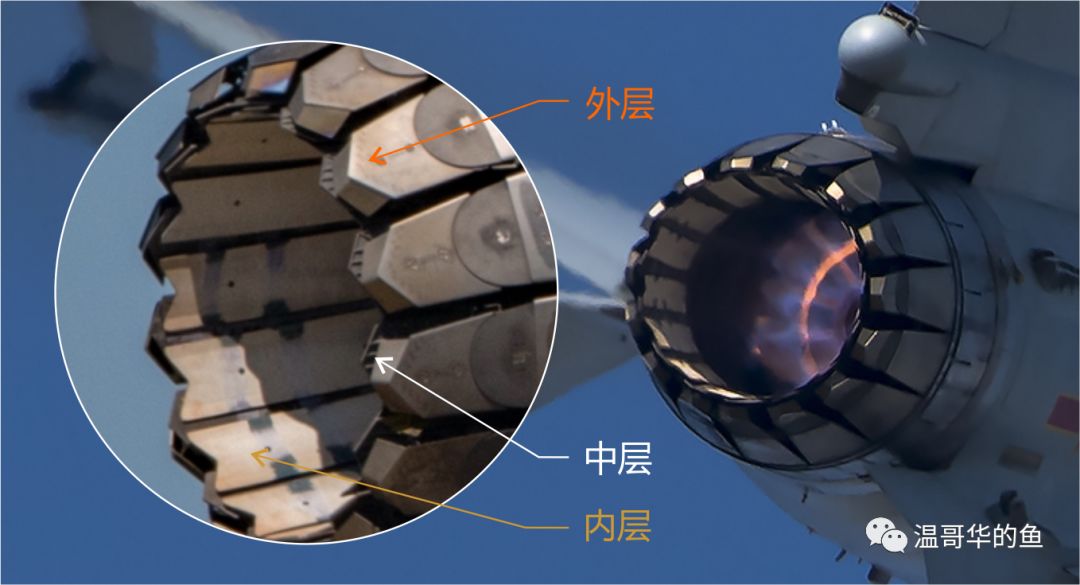

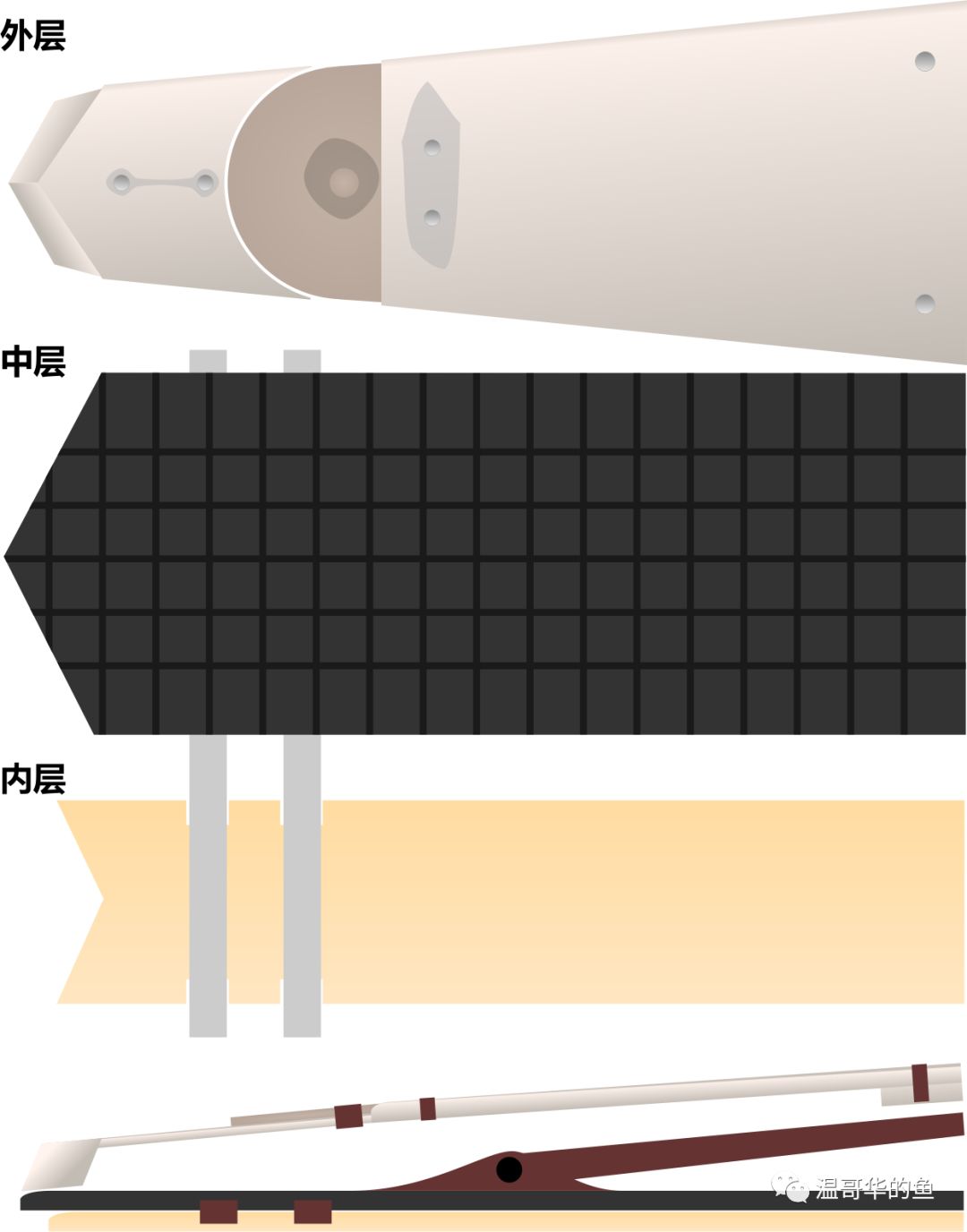

2. 三层结构叶片组

实际上我们看到的可偏转叶片只是最外面一层非常薄的轻质外壳,它底下还有两层。其貌不扬的黑色中层才是最主要的密封片,厚度最大并且带有井字型加强筋,位于外层的正下方,和外层是一一对应的关系,顶端也带有锯齿。内层则是米色的密封层,和中层交错排列,正好封闭外层和中层的接缝,顶端内凹,和锯齿平行。中层和内层之间有两道滑轨,供内层滑动聚拢。

从后视图可以看出中层和内层是贴合在一起的,外层和中层的间隔则很大,其中布置了收放动作筒拉杆等机械装置,而且外层之间的开缝和中空结构可以让外部冷气流冷却叶片和喷口,降低红外辐射。

这样的设计是相当主流的。除了前段可以转动之外,“太行”TVC的外层轻质盖板和F-35的普惠F135发动机尾喷管如出一辙。F135也是15片,前端的锯齿可以改变向下倾斜的角度,以尽量封闭外层和中层、内层之间的空腔缝隙,降低雷达反射强度。

F135的外层盖板厚度比“太行”TVC的要薄很多,说明内部的驱动机构体积很小,而且在右侧伸出一块挡板,收敛时可以伸入相邻右侧叶片的下方完全封闭这条缝隙,隐身性能更好。

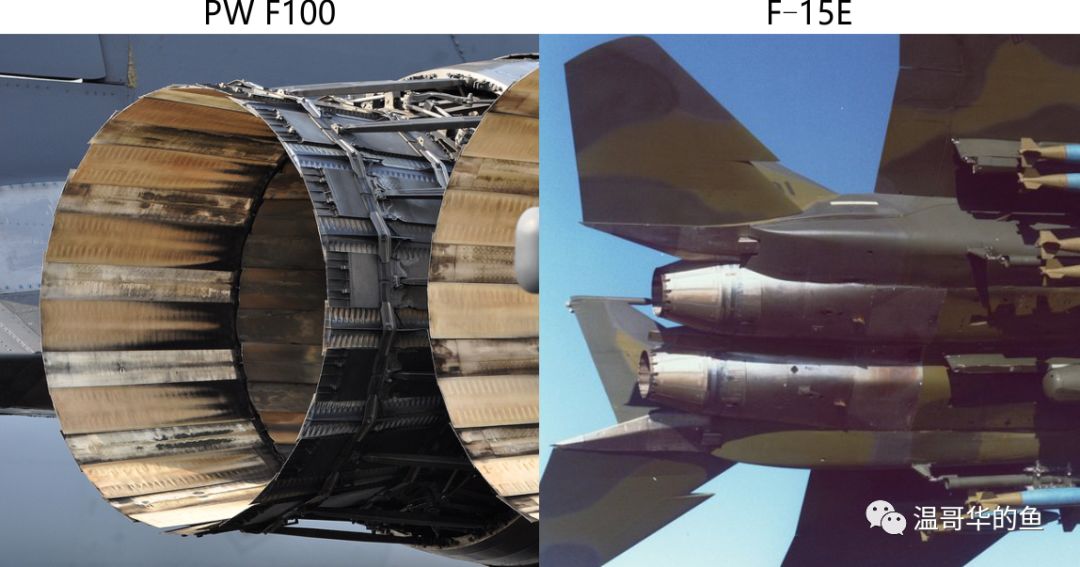

而盖板下的中层和内层结构,“太行”TVC和F100为代表的主流发动机形式相同,也是两层交错排列的鱼鳞片构成密闭的圆环。但“太行”TVC的中层明显比内层厚实,F100两层厚度一致,F135也是如此。

实际上原装的F100发动机也是有外层盖板的,但早期在F-15上试用时这个盖板容易脱落,而且美国人发现没有盖板对飞机的气动并没有影响,还能减轻重量、方便维护,于是服役的F-15都不再装盖板了。

3. 收敛/扩张喷口段

15片收敛/扩张叶片围成一个圆圈组成喷口外段,它具有三种状态:扩张、收敛和偏转,前两个状态所有带加力喷气发动机的尾喷管都具备,偏转则是TVC尾喷管特有的功能。

现代高性能战斗机普遍配备收敛/扩张尾喷管,其作用就在于通过改变喷口截面积,令燃气充分膨胀,避免喘振,使得发动机在各种速度下都处于最佳工作状态:

发动机点火到怠速状态:喷口完全扩张,排气速度最低

油门处于慢车到军推状态:喷口随着速度提高逐渐收敛,以输出更大的推力

打开加力进入超音速飞行:和亚音速时相反,速度越高喷口扩张得越大

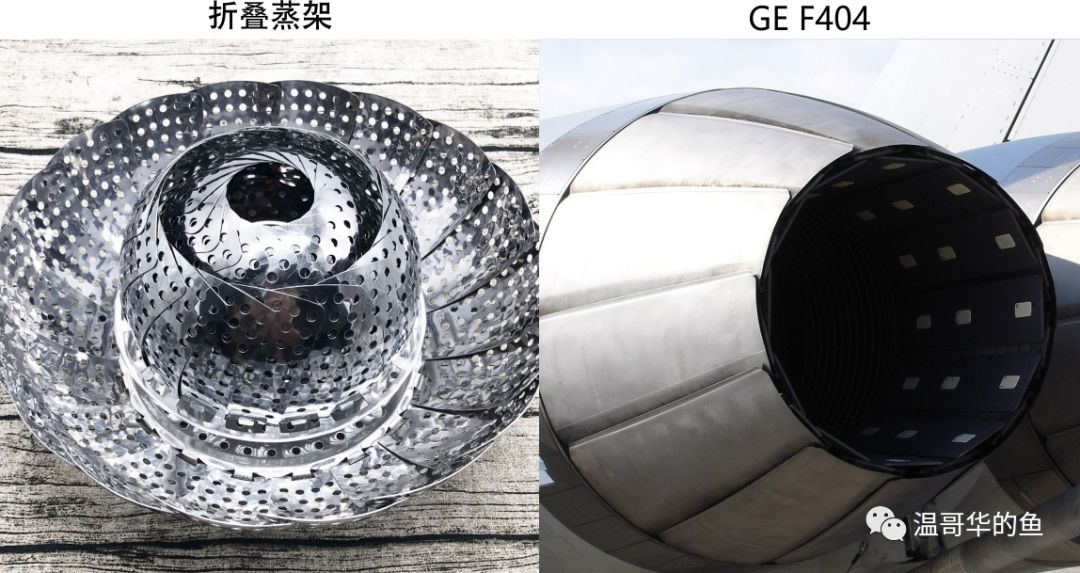

扩张-收敛的动作看似复杂,其实我们日常生活中就经常遇到,最直观的例子就是下面这个厨房神器:

当然折叠蒸架采用的是F404发动机那种依次交叠的方式,但扩张-收敛的原理是一样的。

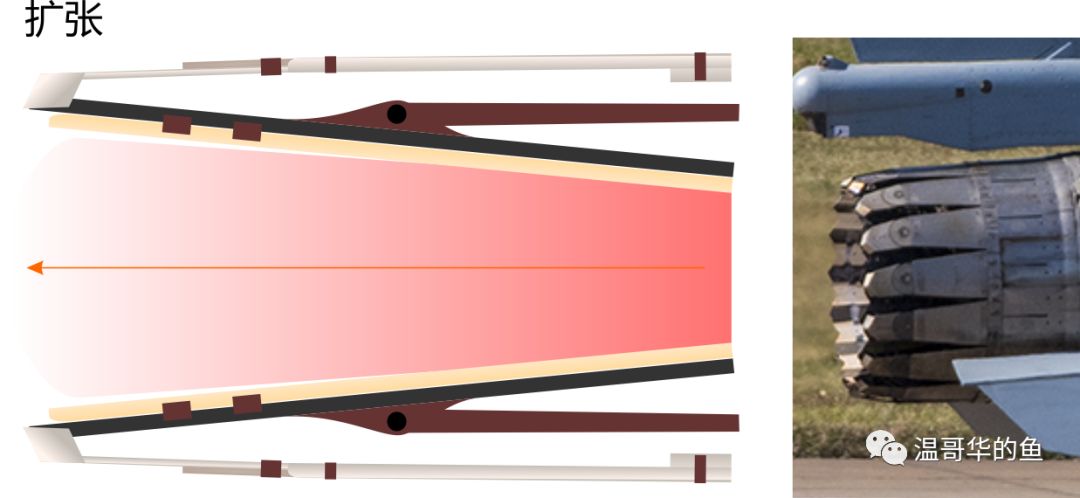

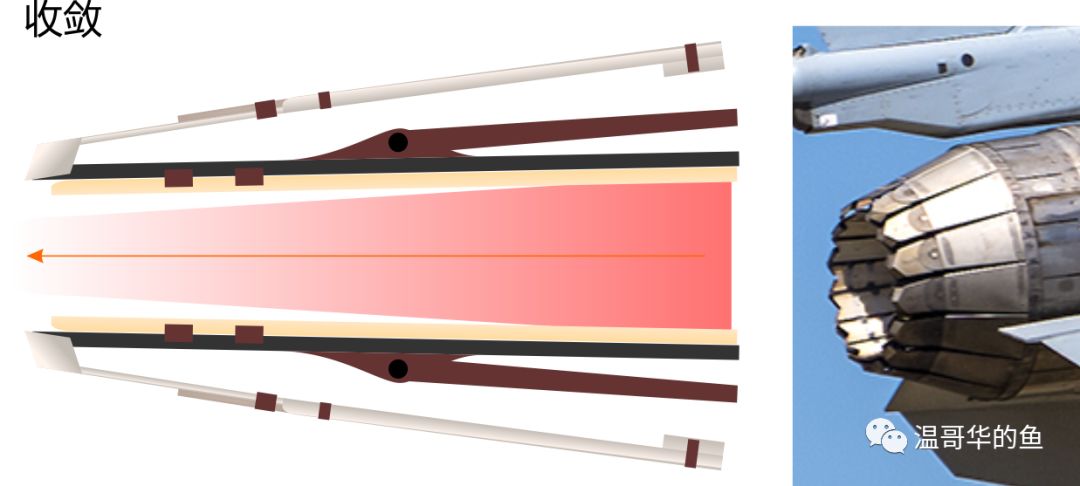

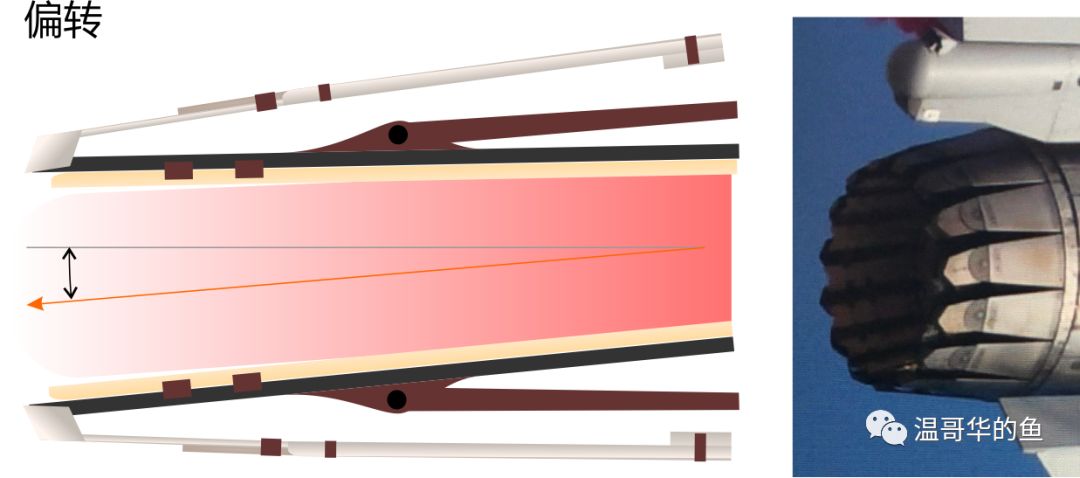

具体看一下“太行”TVC的三种状态(篇幅原因,上下叶片之间的距离不是等比例的):

尾喷口扩张时,外层盖板抬起和机匣处于一个水平面上,叶片间的缝隙最大,中层和内层向外抬起,尾喷口直径最大。

尾喷口收敛时,外层盖板向内放下,相互聚拢,叶片间的缝隙几乎消失,中层和内层基本处于水平状态,尾喷口直径最小。

“太行”TVC最特殊的是第三种状态 - 偏转。这实际上是前两种状态的结合体,以下偏为例,下半部分的叶片保持扩张状态,外盖板与机匣水平,中层/内层向下倾斜;上半部的叶片呈收敛状态,外盖板放下,中层/内层水平。因为整个喷口为圆环结构,所以实际上不存在上下问题,任意方向都可以实现,即360度全向偏转。

观察了多张尾喷管偏转的照片,外盖板都没有伸出机匣范围以外,偏转的角度不大,目测在10度左右。

仔细察看会发现即使是非偏转状态下,也有部分叶片会转动,角度各不相同。我猜测各叶片前端可转动部分之间有机械连杆相互联系,叶尖部位的那两个固定点就是固定连杆用的,所有活页是联动的。

当尾喷管处于直径最小的收敛状态,也就是非加力的高亚音速时,叶片已经完全聚拢在一起,将无法偏转。

实际上中层和内层都是单片固定式的,偏转时只会整体平行倾斜。外层盖板采用这么一个独一无二的转动设计并不影响内部的偏转,而似乎是为了让两侧从收敛到扩张过渡段的外层叶片相互之间不打架。

像F100发动机一样,即使去除外层盖板也不会影响发动机的矢量动作,我猜想外层盖板的主要作用还是整流、保护内部机构和降低雷达信号。

4. 偏转环

如果觉得矢量喷口的偏转角度只有10度不够大(苏-35的AL31FP能偏转15度)别着急,还有大招。

在

收敛/扩张叶片之后,第二段尾喷管之前,“太行”TVC比普通版的“太行”发动机多了一小节圆环,这是一个偏转环,可以带动后面的收敛/扩张喷管组件整体偏转一定的角度,目测在5度左右。之后的第二段尾喷管每一节都向后开有一道窄缝(普通版“太行”是向前开的),当喷管偏转时这个薄片状的盖板可以有一定的起伏,始终包覆住偏转环。

虽然偏转环能转动的角度相当小,但用肉眼足够分辨得出来,和收敛/扩张叶片的偏转相叠加,至少也可以达到15度的偏转角,对大推力涡扇发动机来说这样的喷流角度改变已经足够产生很大的矢量力矩了。

这张歼-10B停在地面的照片展示了尾喷管能偏转的最大角度(目测不超过15度),此时处于停车状态,全机已关闭电源,用燃油作为工质的尾喷管驱动系统失去能源和压力,整个尾喷管组件在重力作用下下垂,偏转环也被下压到最大角度。

至于这整套复杂的矢量偏转系统内部是怎样的驱动结构,因为无图无真相,我也就不乱猜了。我也不确定是否收敛/扩张叶片的偏转状态是由偏转环驱动的,还是两套独立运作的系统。我倾向于是两套系统,也就是两段式偏转,而不是靠一个偏转环就能实现这么复杂的操作。

有些文章分析采用的是A8/A9动作环共同转动的形式,有三套或者五套动作筒。

但是在普通版“太行”上,每一片收敛/扩张叶片都有自己独立的驱动系统,所以“太行”TVC用什么驱动结构还很难说。

不管原理如何,从实际安装上机的效果看,“太行”TVC对尾喷管的改动最小,可以直接利用原有的收敛/扩张动作筒,只不过把同时收敛、扩张改为一侧收敛一侧扩张,结构简单、长度、体积和重量增加都很小。

四月份的时候曾经看到有媒体分析歼10B换矢量发动机或许是谣言。

他们分析的原因就是尾椎切掉的部分太小,无法满足矢量偏转的需要,最大角度不超过5度,没有实际意义。

如今看起来这真可谓是教科书般的反例,中国军工(研究主体是606所)就是螺蛳壳里做道场,用最小的代价,矢量喷管外壁仅仅偏转5度的幅度就实现了整体喷流轴线超过15度的效果。矢量喷管本身越轻越短,它的回转惯性就越小,响应速度快,对整机的配平和气动影响小。“太行”TVC的水平如何,看看珠海航展那几个弹眼落睛的过失速机动就知道了。

和苏-35上又长又重、还只能在一个水平面上整体偏转的AL31FP矢量发动机比,“太行”TVC完全不在一个次元里。

即使是F-22的二元矢量喷管,在增重(200公斤)、偏转角度(仅垂直方向)、推力损失(3-5%)等方面也是远远不及的。

与“太行”TVC类似的F-16 MATV以及台风战斗机的全向矢量喷管则没有投入实用,仅进行了飞行测试。

歼-10B作为全球第一架在航展上公开表演飞行的单座矢量推力战斗机,证明了“太行”TVC的矢量控制能力和高可靠性,完全达到了投入实用的状态,为全世界现有矢量推力系统的最高水平。

当歼-10B在做眼镜蛇和落叶飘的超机动动作时,大家的目光都紧紧锁定在矢量喷管上。但实际上光靠TVC是达不到这么大矢量控制效果的,大家往往忽略了战斗机上其它部件的参与配合,下一篇我们就来看一看几个过失速动作的飞行轨迹以及TVC、鸭翼和前后沿襟翼都做了些什么动作。

上一篇介绍了歼-10B 1034号机搭载的TVC,以及它各个组件是怎样转动的。这一篇我们来看看在实际飞行中,歼-10B做出过失速机动动作时,TVC与全机其它部件如何配合工作。

没有机会去珠海,只好拿网上众多航空摄影高手的图片借花献佛了。所有资料及图片均来自公开网络,所有分析均为个人观点,不存在泄密问题。

详解“眼镜蛇”机动

珠海航展上,歼-10B做出了“眼镜蛇”、“落叶飘”、“J-Turn”等惊世骇俗的特技动作,这是世界上首架进行过失速机动公开表演的现役单发战斗机,一时风头盖过歼-20。

所有的长枪短炮、媒体大V都聚焦在歼-10B搭载的TVC上,也几乎把所有的赞誉都送给了它,似乎装备了TVC就可以让一架普通的战斗机变得无所不能。

但是,就像再伟大的球星也不可能一个人赢得足球比赛、再优秀的歌手也需要乐队伴奏一样,歼-10B能飞出这样超越空气动力极限的动作,除了TVC的加持,还需要各个常规气动面的积极配合。

这一点往往被人们所忽视,但也不能怪大家,因为和TVC的偏转相比,其它气动面的尺寸小,动作幅度也小,偏转速度快,仿佛是绝顶武林高手出招,电光火石之间已经奇招尽出,而普通人就算瞪大眼睛盯着上面的动图看上很多遍也未必能看出多少奥妙之处。

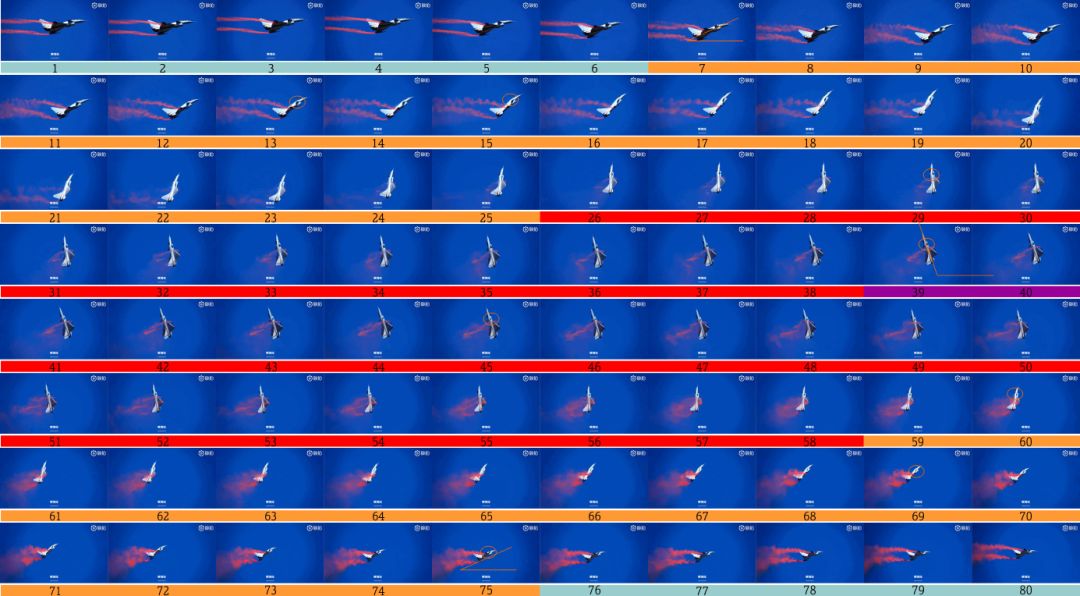

为了研究机身姿态和TVC、鸭翼、前缘机动襟翼、后缘襟翼之间的关系,我把视频转成gif动画,再分解成一帧帧静止画面,测量了每一帧的攻角(假设视频是以完全水平的状态拍摄的),整理出下面这张图表:

上表一共80格,每格0.1秒,展示了8秒钟内完成“眼镜蛇”机动的全过程。这是我自己对照不同版本的视频掐着秒表算的,不一定很准确,也不知道视频是否加速过。另外作为对比,人眼的平均眨眼速度是0.25秒!

蓝色

代表攻角小于24° - 据传歼-10A能够达到的最大可用攻角,也就是所有歼-10系列战斗机都能做出的大迎角姿态;

黄色

代表攻角大于24°,即歼-10B TVC超越常规构型歼-10所作出的超机动部分,持续时间6.9秒;

红色

代表攻角大于90°,持续时间3.3秒;

紫色

是全过程所达到的最大攻角:110°- 后仰20°机头在后机尾在前的状态,维持了0.2秒。

把它们连成一串就画出了下面的轨迹:

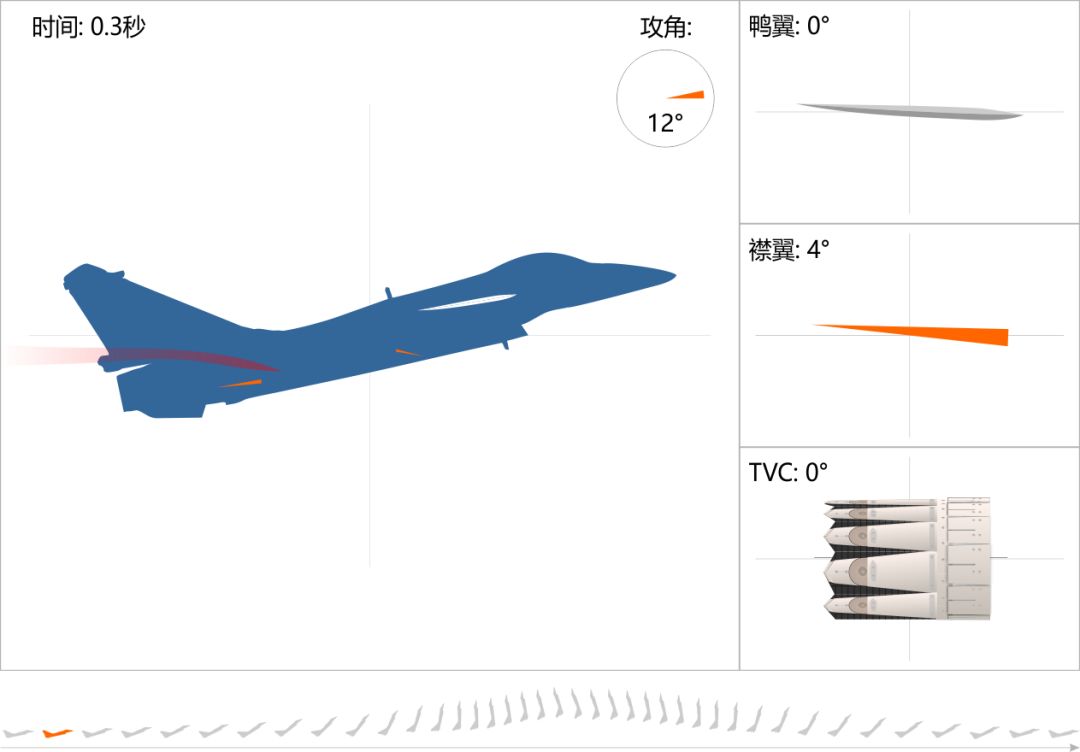

再选取其中十帧放大,结合高清的实景照片来看看飞机各个部件的运行姿态:

0.3秒

襟翼稍稍抬起开始拉起机头,鸭翼没动,TVC收敛也无法运动。前缘机动襟翼在整个过程中都被放到最大角度,以减小前缘与相对气流之间的角度,使气流能够平顺地沿上翼面流过;同时增大翼切面弯度,延缓气流分离。

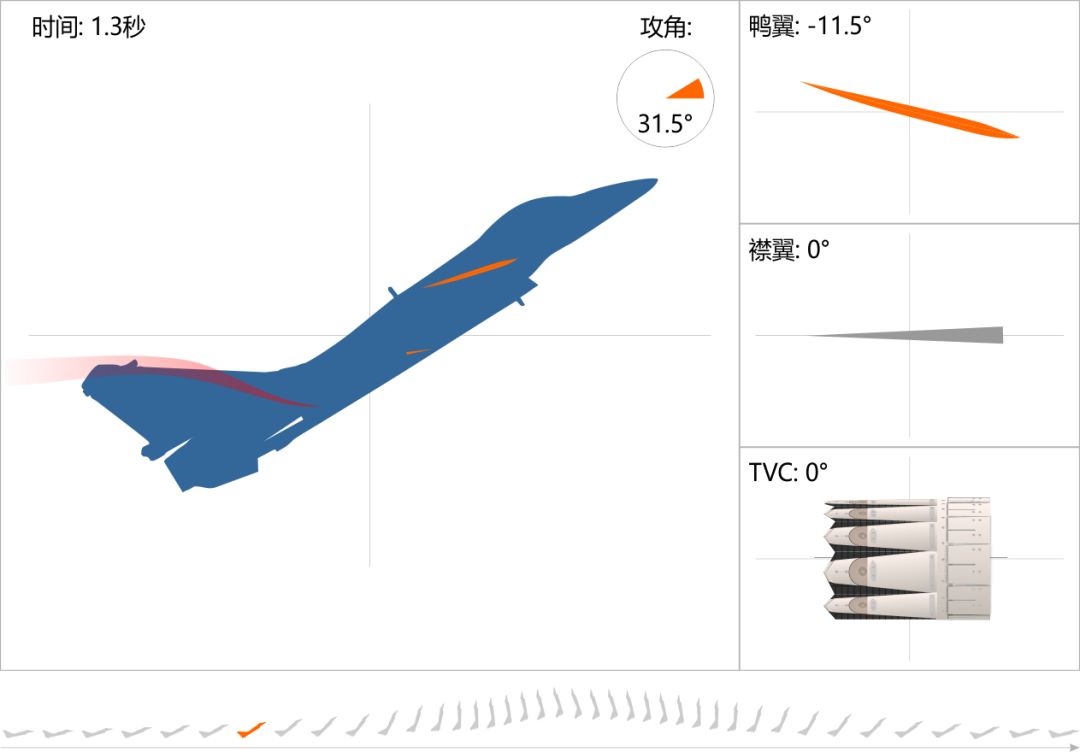

1.3秒:

攻角超过24度后,鸭翼短暂下压(调整、减轻抬头力矩?),襟翼收回到水平位置,TVC开始扩张。

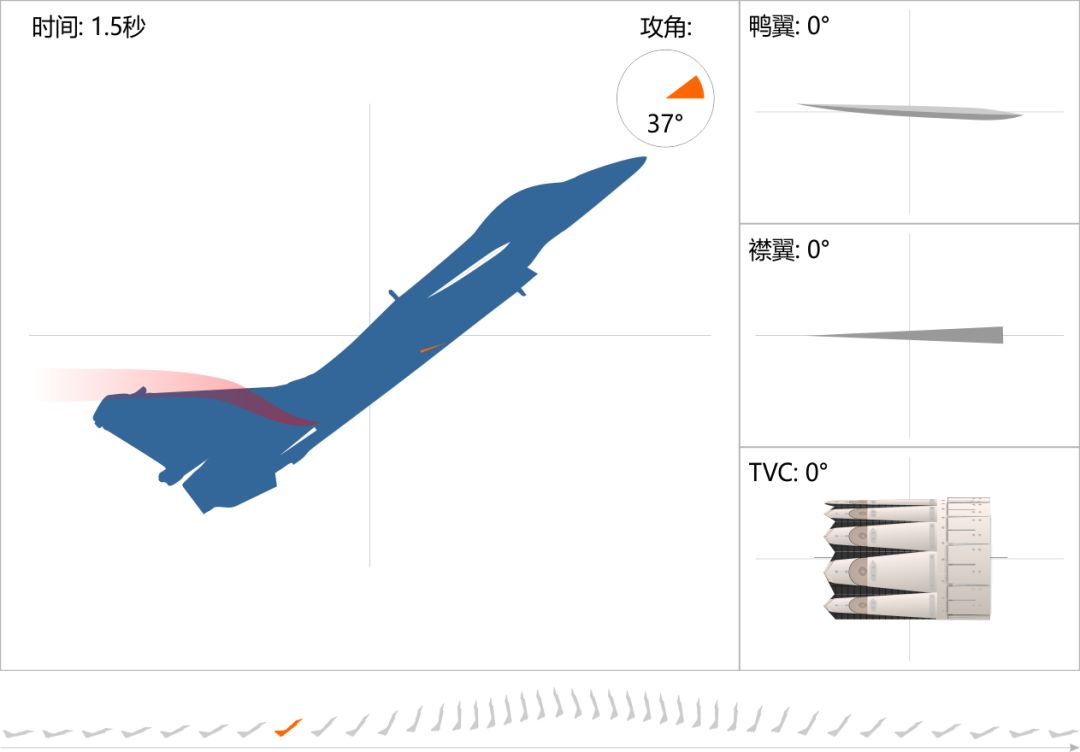

1.5秒:

攻角继续增大,鸭翼、襟翼收回到水平位置,TVC再次收敛。

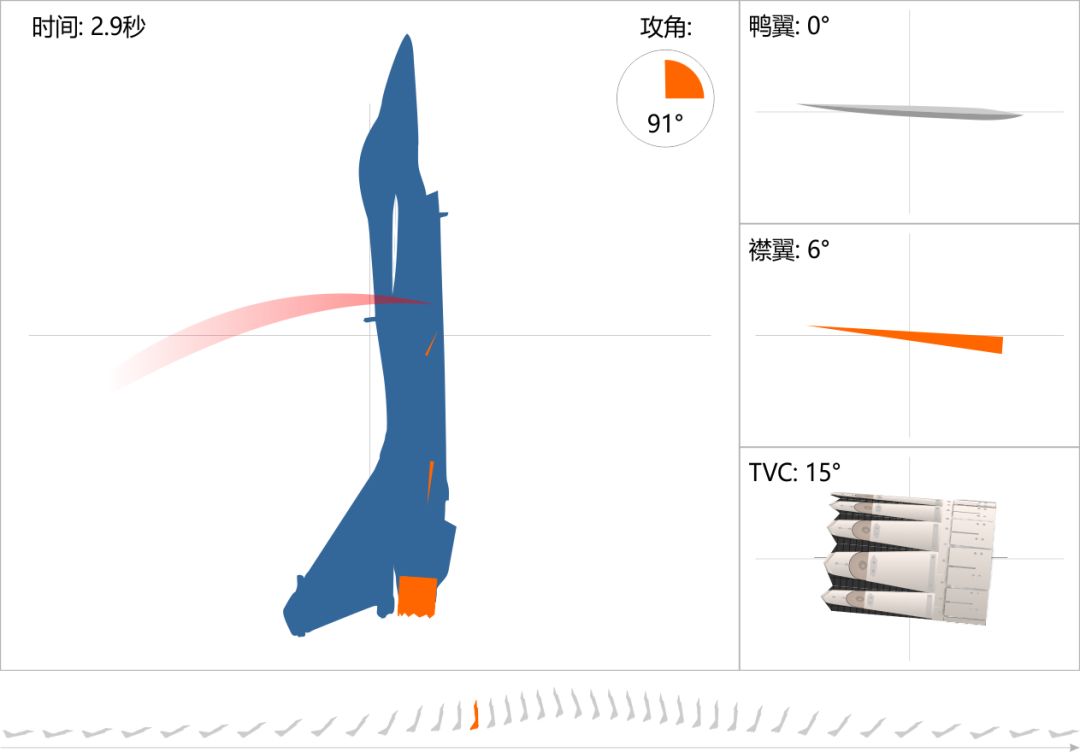

2.9秒:

当攻角超越90°后,TVC从收敛状态调整为向上偏转,鸭翼不动,襟翼略向上偏转。

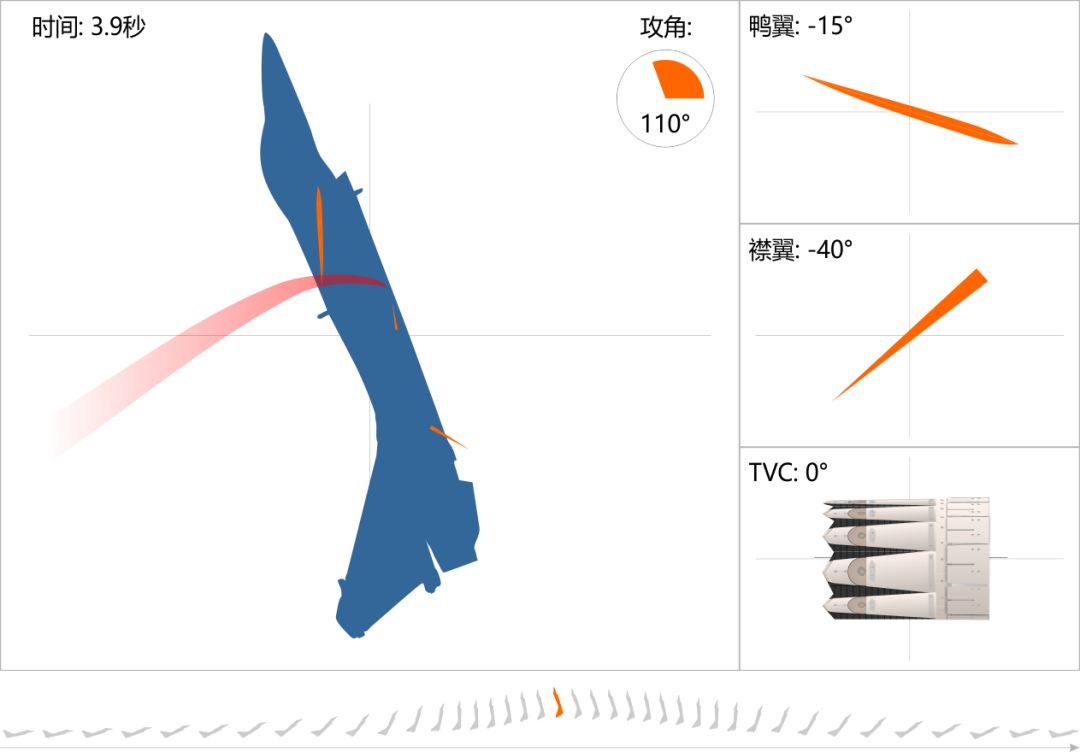

3.9秒:

达到110°的最大攻角,在此之前鸭翼已经开始下压,此时偏转角度达到最大值,襟翼也放下到最大角度,TVC转回水平位置。

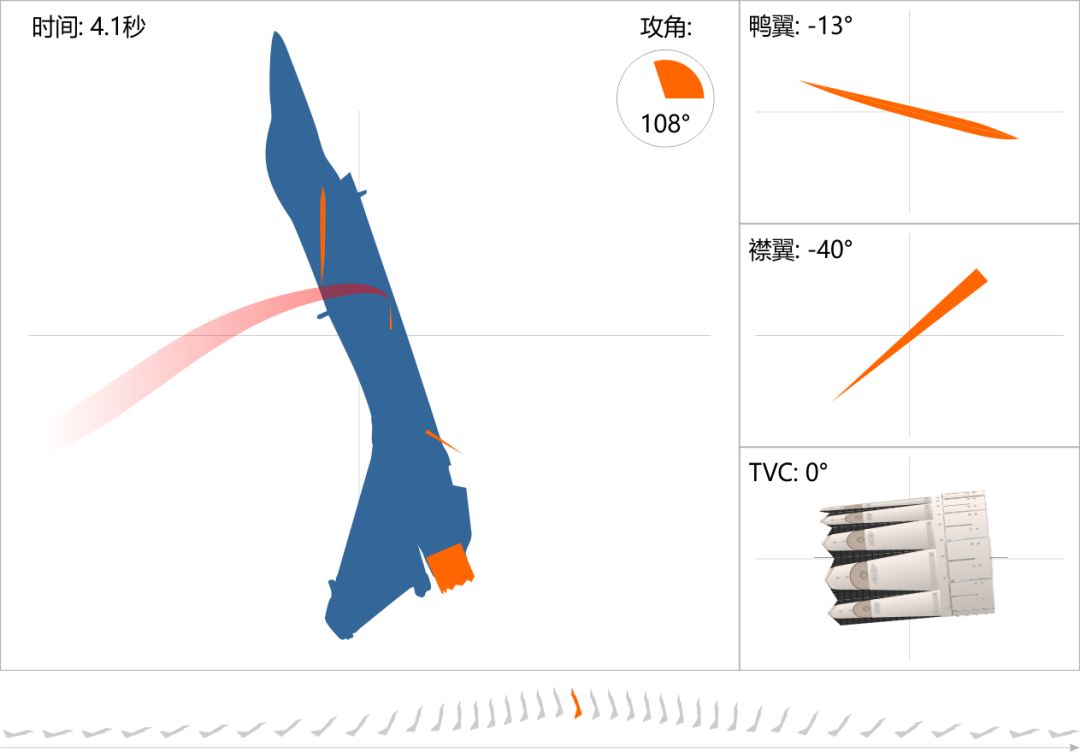

4.1秒:

在机头向前回摆的过程中,TVC迅速偏转向下方,鸭翼和襟翼仍然保持最大偏转角度,围绕气动中心提供最大的摆动力矩。

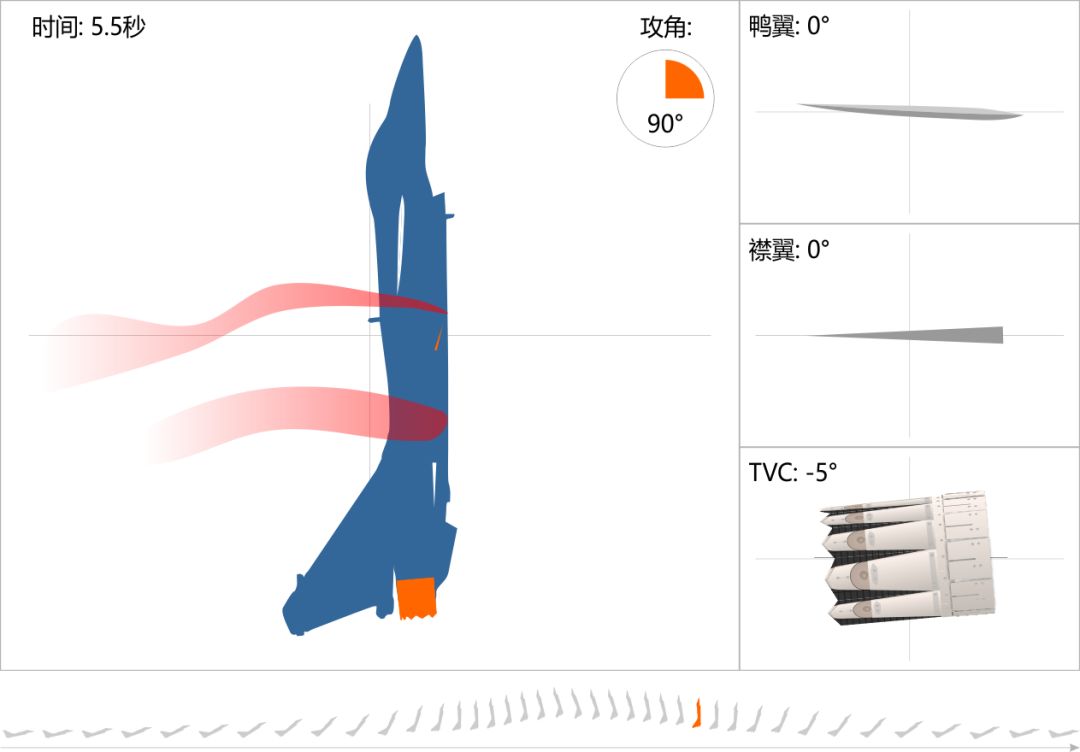

5.5秒:

回到9

0°垂直状态,鸭翼和襟翼收起,只有TVC仍然保持下偏提供矢量低头力矩。

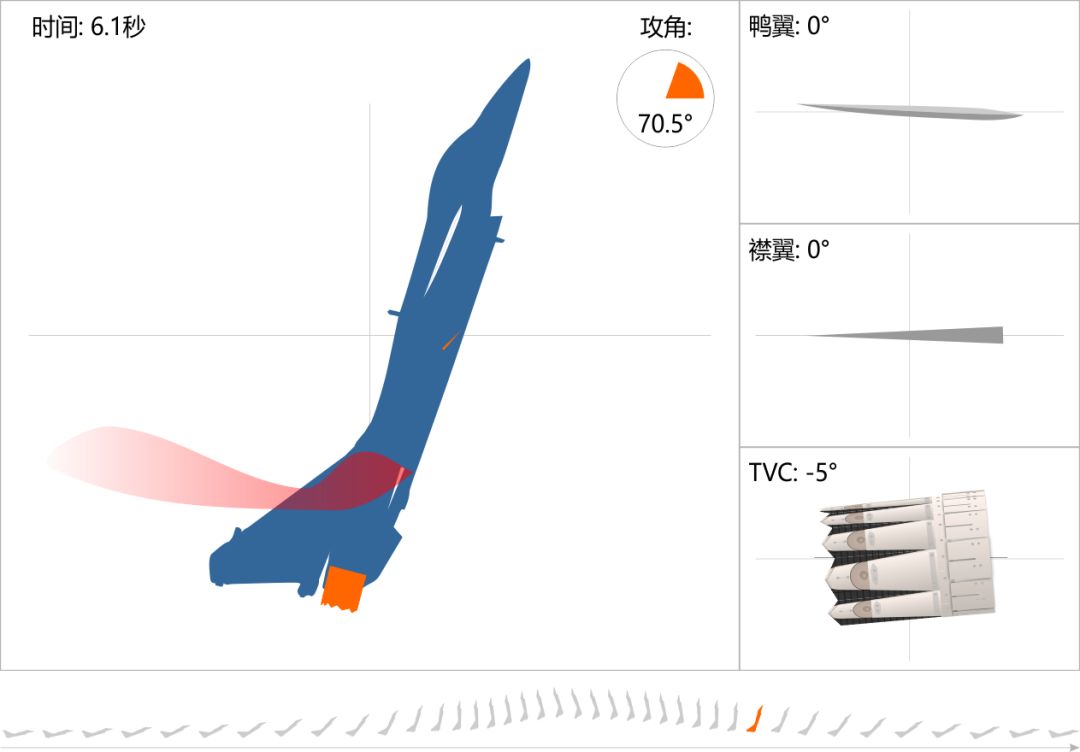

6.1秒:

机头越过90°后仍保持相同状态,只依靠TVC提供矢量低头力矩。

6.7秒:

机头下落阶段,襟翼和TVC都位于水平位置,鸭翼放下一定角度,减少抬头力矩,帮助迅速压低机头。

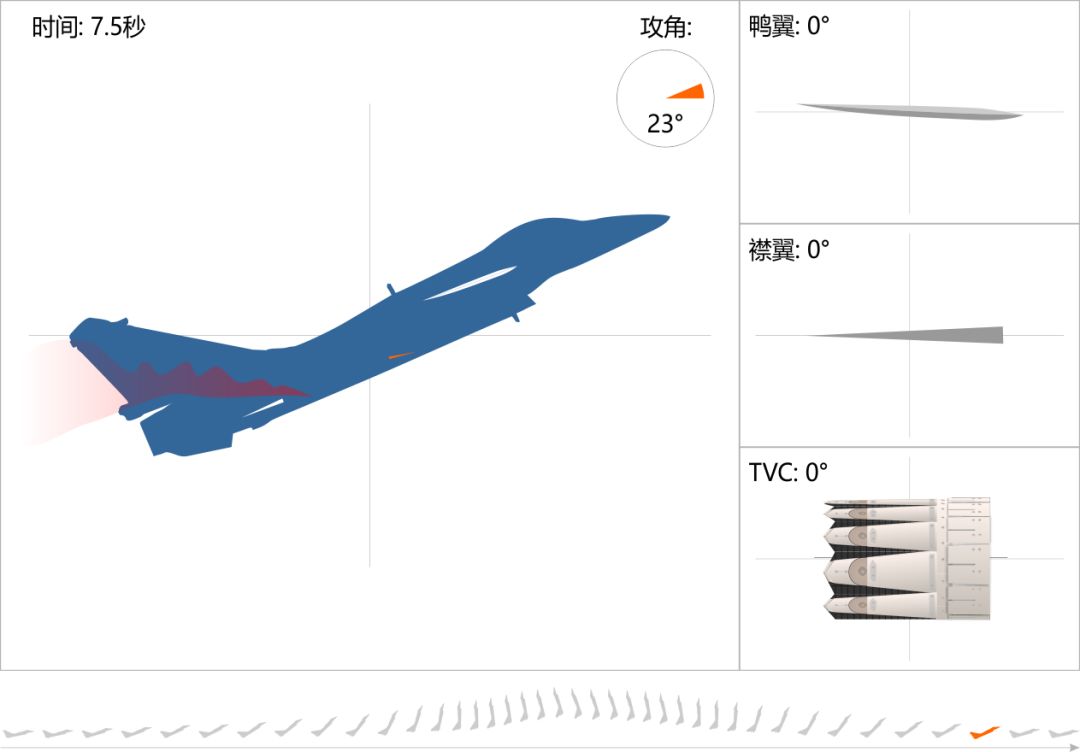

7.5秒:

回到正常攻角范围,鸭翼收回水平位置,TVC收敛增大推力,加速脱离。

短短八秒钟,TVC、鸭翼、后缘襟翼在不同阶段做出了相当多的动作,体现出以下几个特点:

-

TVC不是全程工作,仅在攻角超过90°后到回复至70°前的不到4秒钟里做出了矢量偏转,期间还调转过方向:达到110°最大值前是向上偏转,之后是向下偏转,可见TVC响应灵敏,转向迅捷,在气动面失效的情况下发挥出最大的作用。

换个角度来说,这架歼-10B即使没有TVC,其最大攻角也至少能达到90°,说明其飞控系统有了很大改进,打破了歼-10系列无顾虑操作仰角的限制。

换个角度来说,这架歼-10B即使没有TVC,其最大攻角也至少能达到90°,说明其飞控系统有了很大改进,打破了歼-10系列无顾虑操作仰角的限制。

-

鸭翼和襟翼积极参与了飞机姿态控制,在最需要的时间点作出最恰当的动作,往往只有零点几秒的持续时间,点到为止,恰到好处。因为鸭翼在气动中心之前,力臂长,与襟翼配合,在过失速情况下气动效率比常规构型的飞机要高出一截。

-

Bump进气道的表现非常出色。从飞机的拉烟可以看出整个“眼镜蛇”机动的过程中空气流场非常复杂,5.5秒时拉烟吊舱上下同时出烟,略向上飘,此时垂直的机身只有水平方向的低速移动,进气道的径向移动速度为负值,这样的极端条件下整个进气系统工作得非常稳定,进气量的适配性非常好,没有

喘

振、推力下降等情况发生。

-

在攻角达到110°最大值后,TVC、鸭翼、前缘机动襟翼、后缘襟翼的动作也呈现出最复杂的组合方式,各自转动到最大角度,方向各不相同。这样迅速、高效、精准的操作显然不是靠飞行员手动能够做到的,这架歼-10B所配备的飞-火-推一体化操作系统才是过失速机动的最大功臣。

TVC的实战意义

“眼镜蛇”是苏-27赖以成名的招牌过失速动作,但是欧美军界和媒体普遍认为它不具备实战意义,因为苏-27要飞出“眼镜蛇”机动是有非常严格的条件限制的:不能有外挂,进入高度1000-1200米,进入速度310-420公里/小时,进入攻角22-24度,剩余油量1220-4775公斤,发动机转速为53%-99%,保持直线飞行;还需要关闭迎角限制器和电传操纵系统的电门,解除飞控系统的限制,使飞机的操纵系统处于直接联接模式。全部满足上述条件才能完成“眼镜蛇”机动动作。

三翼面布局的马来西亚苏-30MKM

双座型飞“眼镜蛇”机动

而且苏-27在“眼镜蛇”机动中,从后仰到前冲这个过程飞机处于不可控状态,无法改变机头指向、高度和速度,完全凭借之前的运行轨迹和惯性恢复正常飞行姿态,具体而言就是因为苏-27具有出色的空气动力设计,机体重心后投影面积比前面大,能够像不倒翁那样自动产生低头力矩。

这就好比一个武林高手可以在跑动中做出后空翻的漂亮动作,但是他必须穿一双特定的鞋子,空手不拿任何东西,肚子只吃半饱,只用七成的力气,向前跑20步再踩3级台阶然后才能翻。如果哪天被人追,但他没穿那双鞋、没跑够20步、手上拿了东西、吃得太饱、力气用大或者用小了,缺了哪一条他都做不出这个动作来。

很多人从《壮志凌云》这样的电影中得到启发,认为飞一个“眼镜蛇”可以急刹车,让追击的敌机冲到前面去,然后发起反击。但这样的场景在实战中出现的可能性微乎其微,首先除了拍电影外格斗双方几乎不可能同向接近到如此距离,现代高性能格斗导弹在你手忙脚乱调整高度速度、保持直线以进入“眼镜蛇”窗口之前早就把你打掉了;其次,就算后机追近到你屁股后面还不打你,坐等你满足条件做出一个“眼镜蛇”急刹车,它也可以通过滚转、俯冲等方式进行摆脱,不会傻傻地冲到前面去让你来个回马枪。

如果“眼镜蛇”只是个航展上表演用的花架子,那歼-10B装TVC还有实战意义吗?

有,TVC至少可以带来以下益处:

-

起飞时TVC向下偏转,垂直方向的分力可以增大升力、减小起飞滑跑距离,对于战时前线机场尤为有利;

-

大攻角状态下

TVC的全向偏转,可以

迅速

、稳定、可控地改变机头指向,极大地增强格斗能力;

-

在飞行包线内提供无忧操作,即使飞机进入过失速状态也能顺利改出,增强飞行安全性,提高飞行员的信心和士气;

-

在超音速区间常规气动面性能受限的情况下,利用TVC的矢量推力控制提高超音速机动性,参见:

话说歼-20 - 1、气动布局 (上)

当然目前的这架歼-10B还只是TVC验证机,离批量装备部队还有一定距离,TVC的使用寿命、可靠性、可维护性、各种战术态势下飞-火-推一体化控制律的优化,都还需要经过大量实战化试飞、演习来验证完善。

除了经典的“眼镜蛇”特技机动,歼-10B还飞出了难度更高的“无半径下降转弯(落叶飘)、“榔头”机动和“赫伯斯特”机动(J-Turn)。

从落叶飘等机动中,可以看到TVC的横向偏转、襟翼差动、鸭翼转动到不可思议的角度:

写到这忽然联想到歼-20的鸭翼,

为什么歼-20的鸭翼要设计出这么大的转动角度,飞行时是否也能转这么多?如今看来歼-10 TVC的过失速机动给出了答案。

在我们通常认知的高速平飞状态,鸭翼偏转如此大的角度固然会导致阻力剧增,甚至可能破坏结构;但是在空速接近于0,大攻角甚至是倒扣的过失速状态下,大角度偏转的鸭翼配合TVC能起到四两拨千斤的作用。

和歼-10同样采用鸭式布局、气动控制面更多的歼-20能达到怎么样的机动性,大家发挥想象力吧。