已故的名导迈克·尼克尔斯(Mike Nichols)有一句著名的言论:“拍电影就像做爱。你难得有机会看别人怎么做。”

尼克尔斯用“做爱”打比方,一语道破了许多电影学习者的心声,他曾凭《毕业生》获得奥斯卡最佳导演奖

不管这句话是否属实,它确实说明了许多有抱负的导演在他们研习电影时都会有的感觉。

无论是循循善诱的教学书本,还是徒有其表的导演访谈,都不能真正记录下伟大导演的思绪和工作过程。

而大多数艺术家都倾向于隐藏自己的技巧,让作品自己说话。因此,他们留给后人的只有已完成的电影。其中的绝大部分都经过设计,隐藏起了电影制作过程中的辛勤劳动。

这种私密性导致的结果就是,很多人最后都觉得,一部精心执导的电影像是来自于神秘的炼金术。它们完全浑然天成于一个具有远见卓识的天才头脑。

如今,在《教父》(1972)上映45周年之际,我们终于有机会揭开这部位居影史最佳之一的电影的面纱,看它究竟是怎么制作完成的。

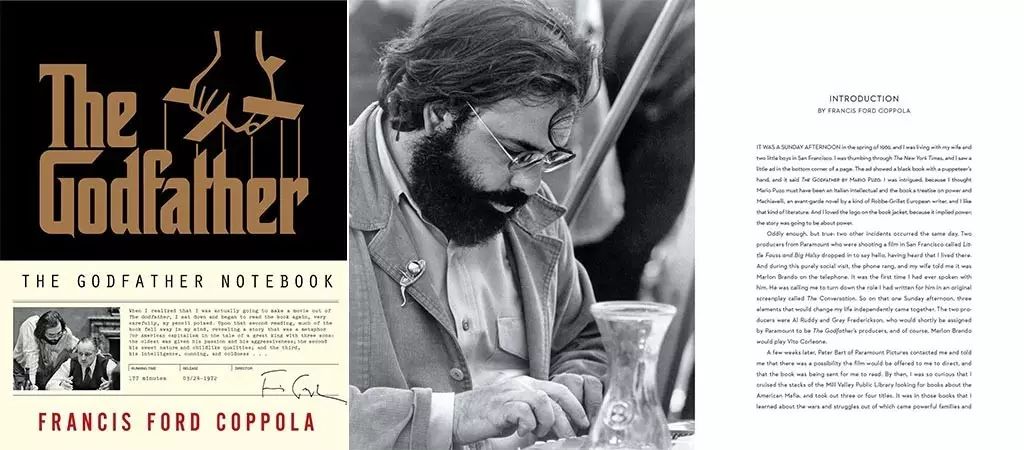

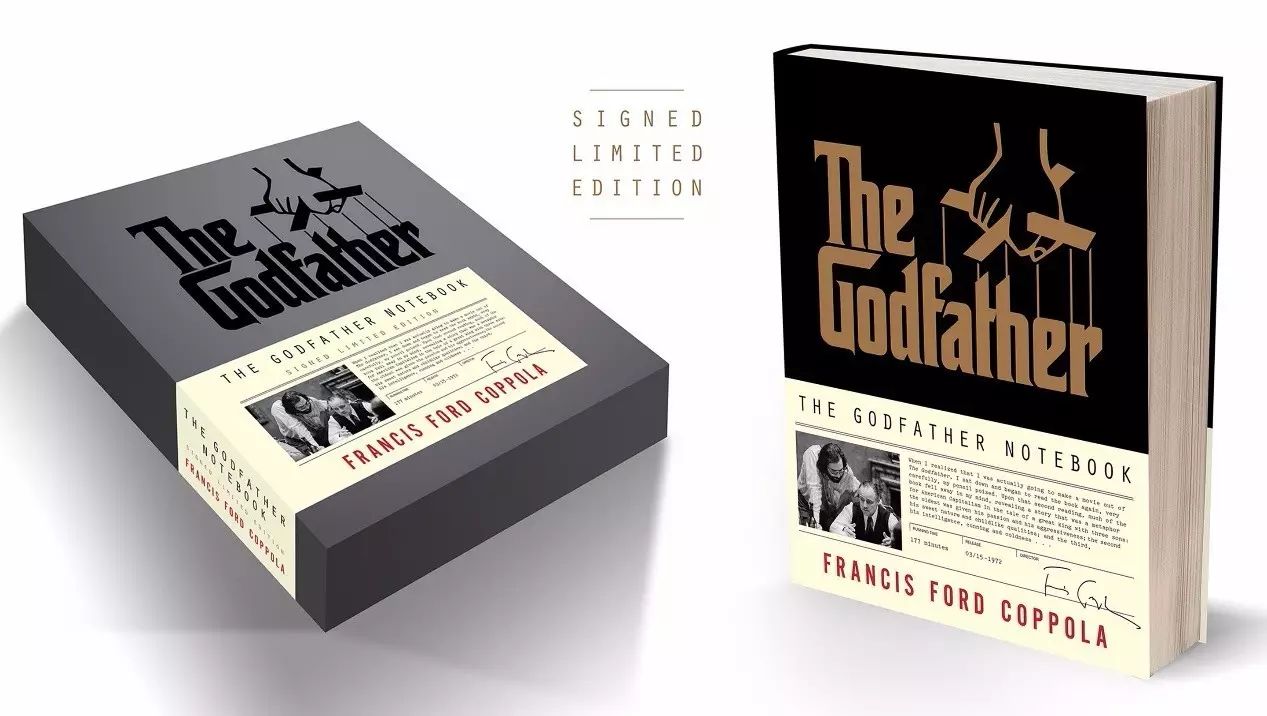

去年十二月,科波拉出版了《手记》。这是一本厚重的著作,其中包含了他在改编马里奥·普佐(Mario Puzo)的原版小说时,留下的详尽的手写注释,以及整部电影的分镜图。

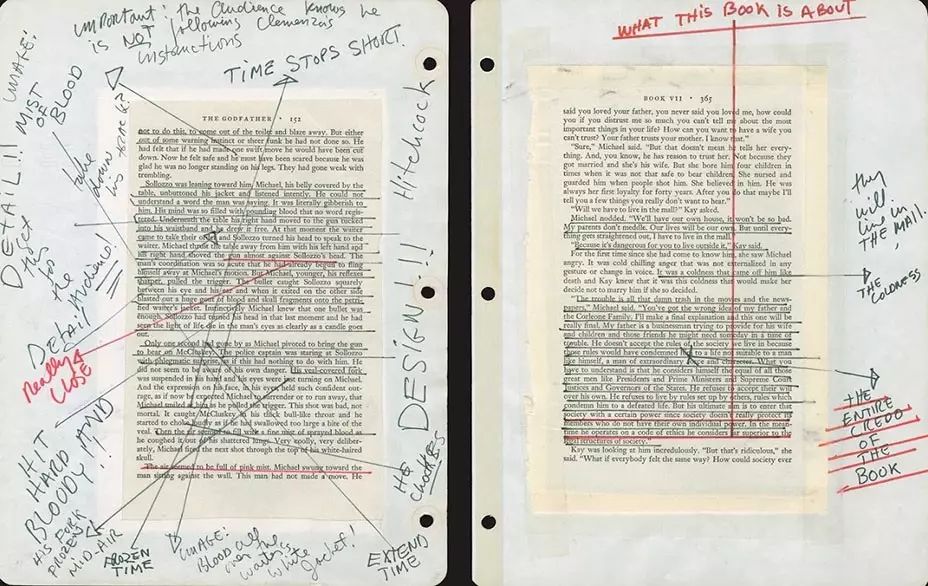

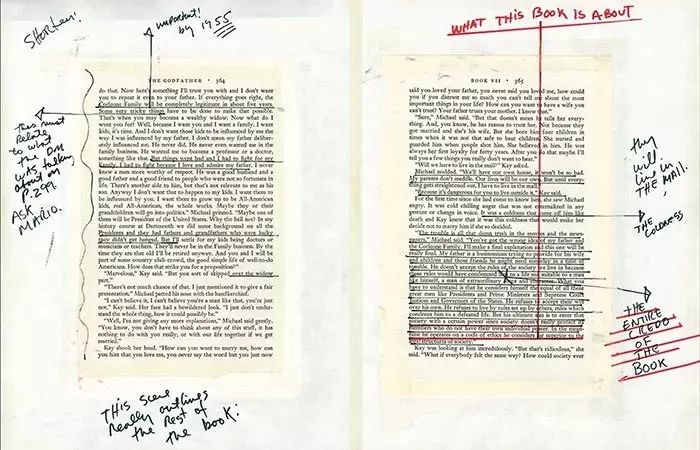

教父手记中的一页

科波拉说,这本手记的完成,花费了他数个月的时间。这也是他制作电影的“圣经”,是他在理解电影的痛苦过程中,唯一的停泊之所。

这真正是一份独一无二的文件。里面都是来自于科波拉导演天才的,未经过滤的,甚至尚未完全成型的表达。

在科波拉的大量笔记中,一个趋势显现在他试图记录下的思绪里:科波拉通篇都在寻找能够阐释他所关注的广阔主题的微小细节。

事实上,他改编普佐原著的整个过程,都是一种对原文叙述的提纯。他要抵达的是全书最核心的主题:传承。

科波拉第一次读完小说的时候,并不喜欢它。但他发现,在读了两遍之后,“传承”的主题开始凸显出来。而其余的所有都不再重要。正如他所写的,它们都会“消逝的”。

教父的原著小说篇幅不小,科波拉在普佐的基础上做出了精彩的改编

比如,有关桑尼·柯里昂(Sonny Corleone)与露西·曼奇尼(Lucy Mancini)性接触的描述,在小说中既冗长又可怕。这段文本被科波拉注上了一个轻蔑性的“好吧”。

但紧随其后,汤姆·哈根(Tom Hagen)召来桑尼见他爸爸的情节,却被导演划线强调。

科波拉一旦确定了他的主题,改编的过程就成了围绕这个杂乱无章的故事展开的,对主题的证明。

在手记中,我们能看到的大量的前期准备工作。在某种程度上,这显示了一位细心导演的尽职尽责。

但科波拉在简介中承认,他几乎是在“深深的恐惧”中创作出这部作品的。

那时,他正处于自己职业生涯的早期。而他的制作公司美国西洋镜电影公司正濒临破产。

科波拉在压倒性的焦虑感和自我怀疑中接下了《教父》的制作。更糟糕的是,派拉蒙拒绝了他的很多重要决定。这居然包括阿尔·帕西诺(Al Pacino)的出演——在整个拍摄过程中,派拉蒙始终威胁要将他换掉。

派拉蒙认为阿尔·帕西诺身高不够,因此反对由他出演迈克尔,还好科波拉没有坚持了自己的选择

可以说,这本手记,以及其中所有的深思熟虑,都是科波拉对拍摄过程中种种“消沉低落”的对抗。

他在书中写道,“我必须说,我从来没有不带恐惧感去着手拍摄一部作品。”

尽管这个过程中一定会有痛苦,但毫无疑问,在这样的恐惧驱使下,才有了充分的准备。这使得《教父》得以成为当今的经典佳作。

因此,科波拉成功的关键就在于,他选择将这种恐惧当作自己行动的推力,而不是任由它麻痹自己。

在互联网高速生产、内容产出不经思考的乱流中,我们很容易忘记,好的想法通常需要几周甚至几个月的时间去完成。

对科波拉来说,整理手记似乎是一件浪费大量时间的卑微工作。但他却把这视为酝酿创造性思维的重要过程。

激励他完成手记整理的,是剧院舞台监督使用的台本。想到这些台本,科波拉写道:

“制作台本的过程要花去几个小时,经历繁重的删减、加强、和组织过程。这些台本是通过很多时间冥想而成的。我要思考怎样才能让人用另一边的大脑,畅游在剧作家想表达的重要主题中。我整理手记,主要就是基于这种想法。”

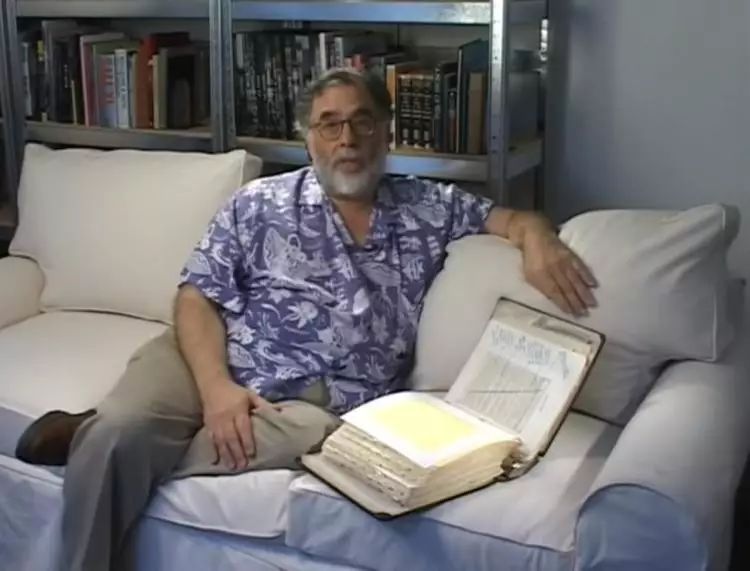

在已经出版的《教父手记》中,我们可以看到内页里一张科波拉认真整理笔记的照片

通过完成整理手记这项艰苦的任务,科波拉获得了沉浸感、专注力、以及他对创造性思考的见解。这都是孵化一部作品所必需的。

科波拉受到伊利亚·卡赞(Elia Kazan)一条建议的启发,试图将每个场景的情绪、剧情和主题的核心都提炼成一句或两句话。

这就像确定整部作品的主题一样,在找到每个场景核心的过程中,科波拉能专注于自己的决策,明确什么才是对电影制作真正重要的。

比如说,在开头的婚礼片段中,场景的核心就是“要介绍唐这个人物,以逐渐揭露他的权力范围,讲清他与迈克尔的关系,并确定家族和生意的联结。”

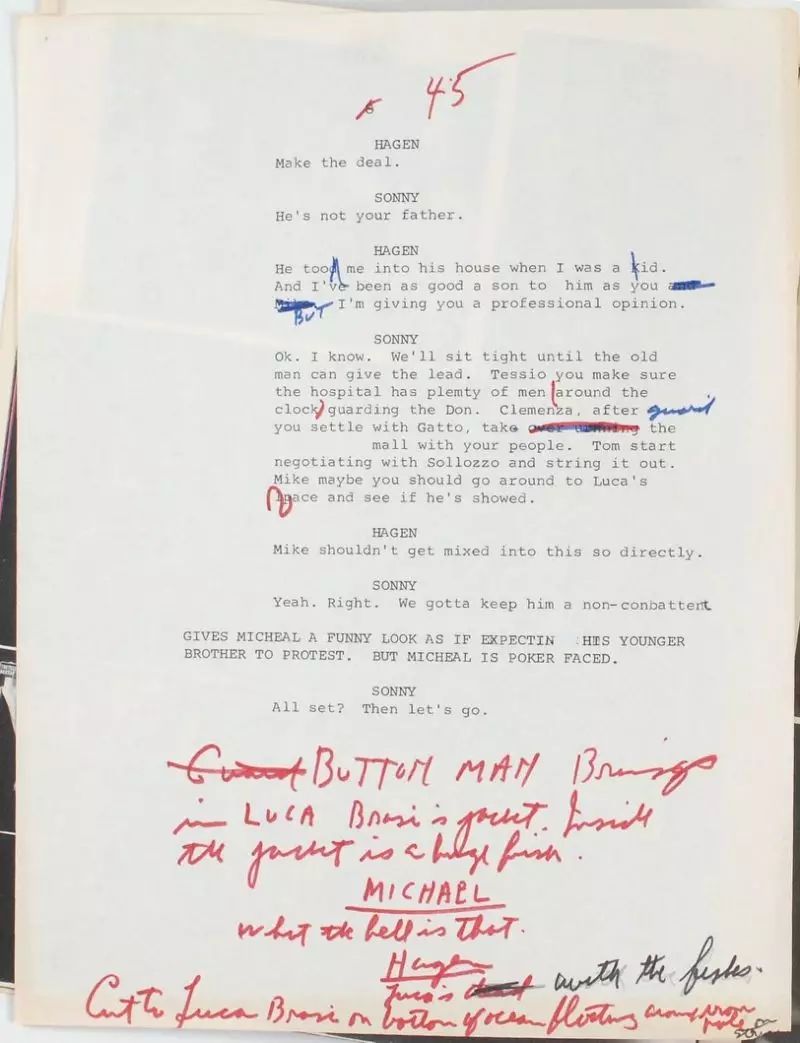

科波拉在这里大力强调了海根和桑尼讨论有关迈克问题一场戏

,

在看这部电影的过程中,上述目的是非常清晰的。这恰恰证明了科波拉在导演时的专注。

其实,这个片段很容易变成令人分心的场景或是空洞的开场白,但他通过把意图具象化,使其具有了一条高效率、有效果的故事线。

除了要确定每个场景的目的,科波拉还非常小心地预测出了各种事情出错的可能性。

在手记中,他在每一个场景里都看到了一系列潜在的问题。

科波拉写道,时间点是他容易搞砸的。“之后我就会叨叨电影里所有那些让我大叫出‘神啊,不要啊’的场景。”

科波拉对自己的这种警示,包含他对影片节奏的担忧(“太无聊了”、“太快了”),以及他对潜在的陈词滥调或成见(“像酱紫缩话的意大利人”),还有他对道德和美学的违背(“这些人物缺乏基本的‘人性’”)。

科波拉对自己的要求非常高,图为他坐在700多页的教父笔记手稿旁…

伟大的电影制作既要做出大胆的决定,也要避免犯下严重的错误。科波拉专注于影片可能出错的地方,这毫无疑问使《教父》避免走上与此前及此后的黑帮电影同样的失败道路。

有几个单词在科波拉的标注中反复出现,比如“力量”、“速度”。但是出现最多的还是“张力”,有时候还是大写的“张力”。

尽管《教父》节奏缓慢,但张力的确是这部电影的命脉。科波拉决心将所有张力无一遗漏地从原著小说中提取出来。

如果说电影是切除了无聊部分的人生,那科波拉的《教父》,就来自于切除了普佐原著中所有缺乏张力场景的剧本。

小说可以有冗长的阐述,可以放纵对人物精神生活的描写。但电影只能建立在当下的戏剧行为上。

而一位伟大导演的任务,就是在时间片段中巧妙地操纵张力。科波拉在剧本中敲下第一个字之前,已经过了深思熟虑。这在他最后的成品中得到了展现。

导演在第一次阅读材料的时候,总会小心翼翼地在手中握一支笔。毫无疑问,这是因为他对剧本或小说的第一印象,最接近观众们之后看到这个故事时的反应。

在漫长的前期、制作和后期过程中,导演会越发难以回想并保持住第一印象。因此,把它们记录下来就显得格外重要。

科波拉在阅读原著时用不同颜色的笔做注释,图中红色和绿色的笔记显然有不同的意义

尽管在手记的最后版本中,有科波拉用各种颜色的笔记下的好几层笔记。但我们还是可以看出,他非常小心地记下了自己对每个场景的第一印象。

他知道这些印象是他之后每一个创作决定的基础。

伟大的电影制作人暨导师,亚历山大·麦肯德里克(Alexander Mackendrick)曾经说过:“导演真正引导的,是观众的注意力。”

这句箴言成为了科波拉在手记中所采用方法的核心。

苏格兰导演亚历山大·麦肯德里克并不为人熟知,他拍摄了为数不多的几部黑色喜剧经典(《白衣人》、《老妇杀手》、《成功的滋味》),伊林电影厂倒闭后,他潜心于电影教育及学术工作

他在每个转折处,都突出了视觉以及情绪的细节。这些都是至关重要且有必要强调的点。同时,他也放弃了那些无关紧要的段落。

一个伟大的电影人在拍摄一个场景时做减法的依据,就是问自己——“什么才是真正重要的”。否则,电影就要用剧院舞台的广角镜头拍摄,使所有元素与镜头的距离都是相等的。

普佐小说中标志性的台词(“把枪留下,把煎饼带走”)被我们记住了,这在某种程度上是因为科波拉在初次阅读时就把它们挑出来划了重点。

同样地,对于大段的阐述——比如卢卡·布拉西(Luca Brasi)的背景故事,或是他与塔塔格里亚(Tattaglias)的家庭矛盾——导演都提炼出了其中的重要元素。

通读整本手记,我们发现科波拉早就下定决心要如何引导观众了。他要将观众的注意力集中在重要的事情上,使他们远离不重要的事情。

总之,整本《手记》是一笔财富。它为所有电影人的图书馆做出了重要的补充。

《手记》已于2016年12月20日在北美出版,也许有天我们也会看到它的中文译本