从人性的角度,分析如何推广产品的技巧。

内容真的很精彩,一定要细心看完。

来源 | 品牌圈圈

作者 | 小云子

在生活中,我们经常看到这样一种现象:一个人对相对陌生的人会表现出谦谦有礼的样子,但对自己最亲密的人(比如父母、妻子、丈夫等),却总喜欢发脾气。

就拿“

说教”

这件事来说。

虽然人人都不喜欢被人说教,但如果是你的远房亲戚对你说教,你可能不会觉得什么;而如果是你的父母跟你说教,你就更可能产生不耐烦的情绪。

然而,同样是你的远方亲戚和父母,如果问你更爱谁,或者谁对你来说更重要,你肯定会选自己的父母,你甚至会认为他们是全世界最好的父母。

那么,为什么有时候他们是“全世界最好的父母”,而有时候就变成了你“最不耐烦的对象”呢?

在回答这个问题之前,我想先抛出更多的问题:

为什么你总是买到比购物清单更多的东西?

为什么健身房总让你办年卡?

为什么强调“便捷”的广告在电梯里的投放效果很好?

为什么买彩票的人幻想自己“中奖”比“不中奖”更多?

而以上所有问题,都可以用一个原理来解释——

心理距离

。

所谓的“心理距离”,是一种客观存在的心理尺度,它包括:时间距离,空间距离,社会距离和概率大小等几个方面。

而心理距离会在很大程度上影响人们的认知。

对那些远距离的事物,人们更加「理性」地关注事物核心的、整体性特征, 着眼于事物的终极状态; 对那些近距离的事物, 则会更加「感性」地关注边缘的、细节化的局部特征,以及终极状态的具体实现过程。

如同感知一片山林,从远处看更多是整片植被; 从近处观察时则往往着眼于某棵树木,甚至某片树叶和小动物。

一、全世界最好的父母

虽然我们并没有“最好父母”的评价标准,但每个人都会认为自己的父母比别人的更好。就算有来生,相信也没人愿意把自己的父母换掉。

但这也暴露出一个问题:

如果全世界的人都把自己的父母评价为最好的,那这种评价就一定是不准确也不客观的。

那为什么所有人都坚信自己的父母一定最好呢?

这就是因为你和你父母的心理距离(社会距离)很近,因而触发了你的感性认知,你会更加注重他们的细节和局部特征

(比如每天早上六点起床为你准备早餐)。

而对于相对陌生的人来说,比如你的朋友,他们跟你的父母心理距离较远,会更加理性地关注他们的整体特征(比如人品不错,文化程度不高)。

所以,你的父母在别人的眼中就是平凡而普通的,但在你自己的眼中就是最好的。

这也是为什么一旦把一个普通人搬到电影屏幕上之后,大家就会对这个人产生更多好感,甚至还会为他落泪。(当然,前提是他得是主要角色)

因为电影拉近了你和这个人的心理距离,能让你看到他更多的细节。

二、“最好的”也是“最烦的”

正如上文提到的,人们总倾向于向自己最亲密、最熟悉的人发脾气。

还是拿“说教”这件事来说,其实是一样的道理:

你不反感远房亲戚对你说教,也是因为远房亲戚跟你的心理距离较远,你会更理性地关注他的整体特征,比如“人品不错”。

而你的父母跟你的心理距离更近,所以你会更加感性地关注他们的局部特征。比如“每天为你做饭”或“对你进行说教”。

当你关注到前者的时候,你会认为他们是天底下最好的父母;而当你关注到后者的时候,就会让你对他们产生不耐烦的负面情绪。

但值得注意的是:

当处于感性状态时,人们一般很难同时考虑目标的多种特征,会很不客观。

就像近距离漫步森林,看到鲜花你会很开心,但看到猛兽就...

而同样是你的父母对你说教,在你的朋友看来:你的父母不管做什么,反正都是为了你好,也没什么特别的。因为他们离你父母的心理距离很远,只关注到了“你的父母很爱你”这些整体特征,而不会关注你的父母“每天为你做饭”或“对你进行说教”这些局部特征,也就没什么情绪可言。

当然,以上讨论的主要是

“社会距离”

,但同样的道理放在其他维度(比如空间距离)也是成立的。

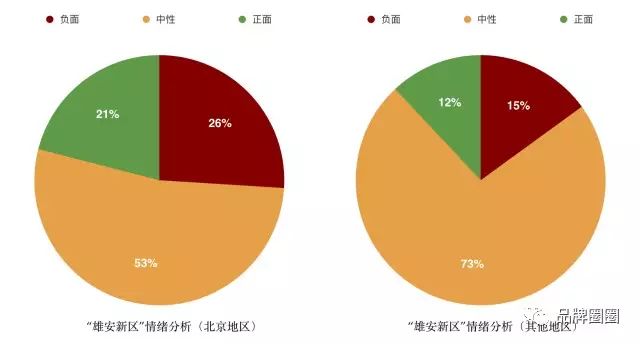

比如从北京发出的与“雄安新区”有关的微博中,正面情绪和负面情绪的占比会比较大;而从全国其他地方发出的“雄安新区”相关微博,绝大部分都不带有明显的情绪特征。

因为“雄安新区”对身处北京的人来说,心理距离(空间距离)更小,人们对它的认知也就更加感性。

数据来源:FooAds

那么,再回到最初的问题之一:

为什么你总是买到比购物清单更多的东西?

其实道理和刚才说的一样:当你在写购物清单的时候,你距离真正的购物行为还有一段时间和空间,这时候心理距离较远,也就更加理性,需要什么才写什么;而当你真正进入商场开始购物时,心理距离近乎为零,这时你就会更加感性,受到各种促销广告和精美包装的影响,从而购买更多非必需的东西。

顺便一说,这也是为什么健身房都会让你办年卡,而不是“次卡”的原因:

较远的心理距离(时间距离)能唤起你的理性思维——追求更健康的生活方式。

三、成本VS收益

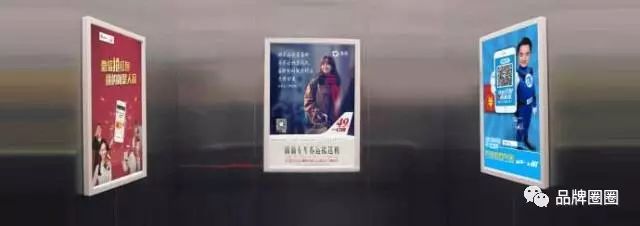

之前就有个强调“便捷”的水果送上门的电商,他们在做了广告投放之后发现一个现象:

在分众电梯广告的投放效果比户外广告的投放效果更好。

这是为什么呢?

难道是因为分众广告本身的效果更好吗?

并不是。

这是因为:

分众广告与户外广告相比,它对人具有更近的心理距离

(空间距离)。对于心理距离较近的事物,人们会更关注与成本(或损失)有关的信息;对于心理距离较远的事物,人们会更加关注与利益相关的信息。(因为成本代表过程,而利益代表结果,详见上文对“心理距离”的解释)

而该广告中强调的“便捷”和“送上门”,其实就是成本类信息(节省时间成本),在心理距离较近的情况下就更容易被关注。

相比之下,那些更加强调收益的信息,比如奢侈品的广告(买奢侈品以显示自己的地位),就更加适合放在户外,以拉远人们的心理距离。

好吧,也许你还没明白,不要紧。

刚才这个案例只说了空间距离,我们还可以从时间距离、社会距离和概率大小来解释一下:

时间距离:

一说起未来,大家都下定决心要做出改变,改变自己的生活、工作和学习习惯,因为都知道这样有好处(心理距离长,关注利益);但每天早上闹钟一响,又都不愿起床,因为这样会损失睡眠时间(心理距离短,关注成本或损失)。

这就是为什么相比与收益,

人们对损失(成本)会更加敏感,因为目光短浅是人的天性。

社会距离:

让你给陌生人送一份礼物,你可能会想:为什么?这对我有什么好处(心理距离长,关注利益);而让你给朋友送一份礼物,你可能就在盘算这会花多少钱(心理距离短,关注成本或损失)。

这也是为什么送人的礼品一般都强调它的价值,而补习班就说“别让孩子输在起跑线上”。

概率大小:

你去买彩票,想得更多的是:万一中奖会怎么样(概率小,心理距离长,关注利益);而你去参加一个“买一送一”的活动,则更多在盘算“买一送一”究竟可以节省多少钱(概率大,心理距离短,关注成本或损失)。

总之:不同的心理距离对应着不同的信息关注点。

如果你的产品信息更强调成本,就应该缩小人们对它的心理距离;如果更强调收益,就应该适当增大人们的心理距离。这样才能赢得更多的关注。

——

旺说公认好文

——

一个仗义的老流氓,和被他征服的四个男人

为什么真正的聪明人,都不玩王者荣耀?

一个leader的失败:靠加班、靠团建、靠个人

做“微信公众号”还能躺着赚钱吗?互联网从业者必看

转载或商务合作,

转载或商务合作,

请联络个人微信:15021504683