本文授权转载自北美留学生日报

公众号ID: collegedaily

原文题目:悲痛!中国氢弹之父于敏逝世!隐姓埋名近30年,有他无人敢动中国

电影《无问西东》中,沈光耀,吴岭澜,陈鹏等人,给很多人留下了很深的印象,他们在不同的时空,用不同的身份遭遇,谱写出了一首爱国篇章。

在他们身上,我们看到了忧国忘家,看到了每个人对于国家奉献的不同方式。

其中,

有人选择站上战场浴血奋战;

有人选择以笔为剑,口诛笔伐;

有人选择“隐姓埋名”,销声匿迹数十年

,

参与国家科研项目,只为让祖国变得更强。

于敏

,就是这个“默默无名”的群体中的其中一个。

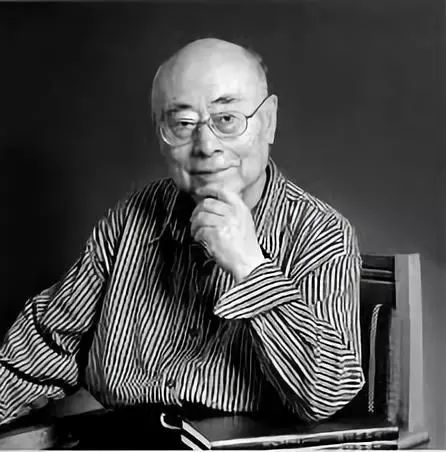

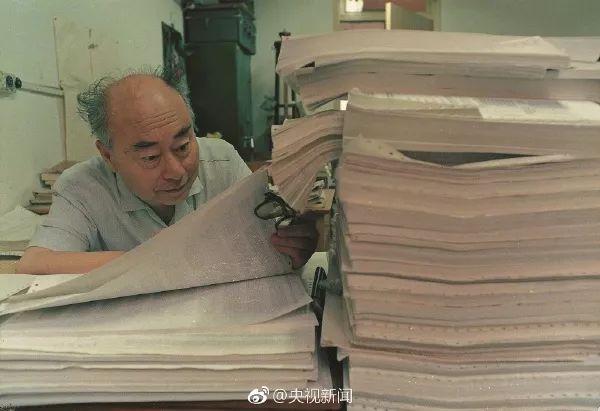

图源:微博,@央视新闻

但令人悲痛的是,

这位为中国奉献大半辈子的伟人走了......

据光明日报今日报道,来自中国科学院的消息,

于敏1月16日在北京去世,享年93岁。

于敏这个名字,对于许多中国人来说,稍显陌生。

他不像钱学森、邓稼先,肖像挂在各个学校,激励着众多学子,但

于敏和他们一样伟大,值得所有中国人铭记。

1927年8月16日,于敏在天津宁河出生,7岁开始上小学,

从小就表现优异。

1944年,

于敏考上

北京大学

工学院

,因与工学院教育理念不和,1946年,于敏离开工学院,转系到物理学院,学习理论物理专业方面的知识,进入北大理学院后,

于敏的成绩一直名列前茅。

1949年于敏本科毕业,考取了张宗遂先生的研究生,期间兼任助教,张宗遂曾说过这样一句话来评价于敏:

“没见过物理像于敏这么好的。”

1950年,中国科学界几乎是一片空白,在钱三强等人的高瞻远瞩之下,创建了

新中国第一个核科学技术研究基地——中科院近代物理研究所。

1951年,于敏被调到该研究所,担任助理研究员,副研究员,从事核理论研究工作。

在中科院近代物理研究所工作的期间,于敏在原子核理论物理研究方面取得巨大进展,被授予“

全国青年社会主义建设积极分子

”的称号。

1957年,日本原子核物理和场论方面的访华代表团来中国访问,于敏参加了接待,这一次的接触下来,后来的诺贝尔物理奖获得者朝永振一朗被于敏的才华折服,回国之后,日方发表文章,

称于敏为中国的“国产土专家”。

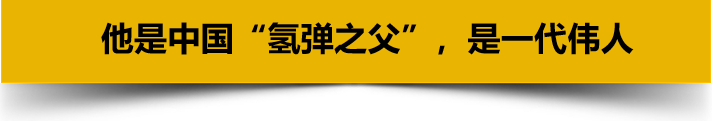

图源:微博,@央视新闻

1960年底,

于敏开始从事核武器理论研究

,5年后,调入二机部第九研究院,历任理论部副主任、理论研究所副所长、所长、研究院副院长、院科技委副主任、院高级科学顾问等职。

(上述内容来源百度百科)

也就是从这时起,于敏开始了“隐姓埋名”的28年工作生活,在这期间,家人朋友都不知道于敏,1988年解密之后,于敏妻子孙玉芹曾这样感慨:

“没想到老于是搞这么高级的秘密工作的。”

图源:新华网,于敏与夫人孙玉芹的结婚照

在当时的环境之下,

于敏工作开展的极其艰难

,

这种“难”不仅在于需要对至亲之人高度保密,与家人长期分开,

更难在其本身的工作内容

。

在那个年代,

氢弹技术是各个核国家的最高机密,对于那时候的于敏等人来说,

氢弹研究完全是“从零开始”,是“白手起家”

,没有任何数据和经验可以参考借鉴,科学家们只能靠自己“摸着石头过河”。

就是在这样的困境之下,

于敏带头突破了氢弹原理。

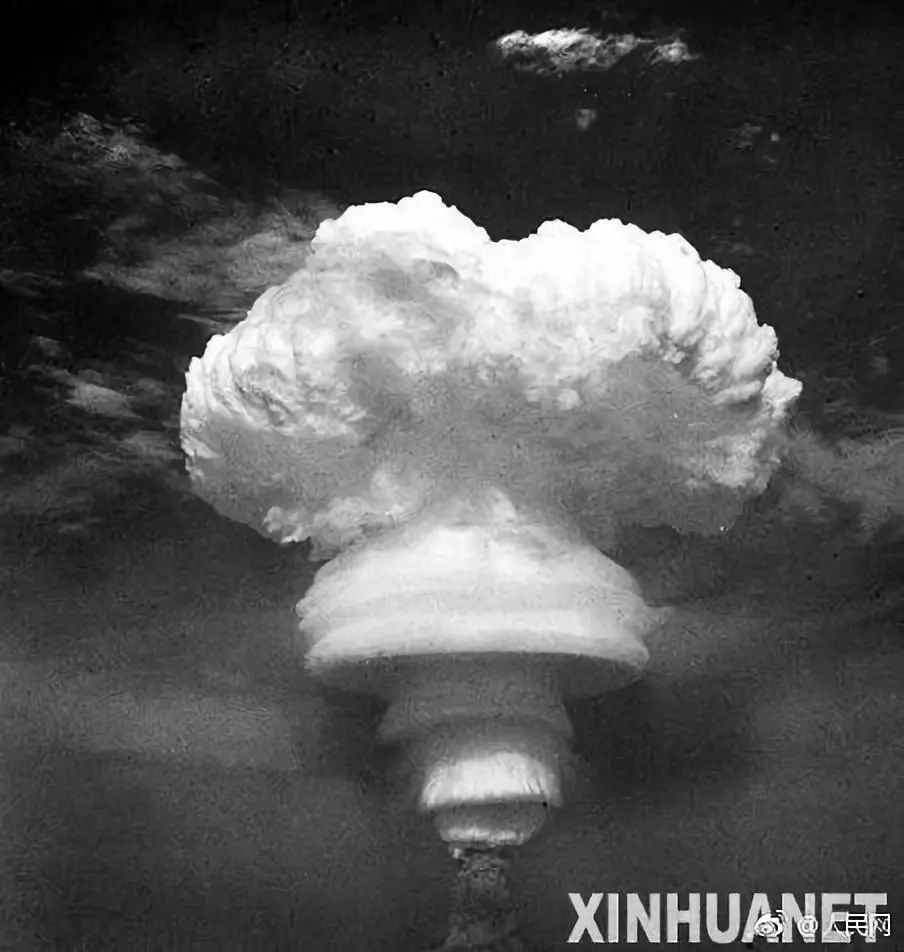

图源:微博,@人民网

1965年,

中国核武器研究史上著名的“百日会战”

,在上海上演。

那时于敏正值39岁,带领着科研团队到上海,对加强型原子弹进行优化设计,100多个日夜中,数不清的数据分析,熬不完的夜,稿纸堆得比桌高,

终于实现了氢弹原理的突破

,为中国氢弹历史添上浓墨重彩的第一笔。

图源:微博

在很多人眼中,于敏是一个温文尔雅的学者,是一个典型的知识分子,是一个“简单”的人。

科研就是他的信仰。

他会在试验失败的时候,冷静理性分析实验过程,从各个方面大胆提出修改设想,

面对军管会的批评,决策,拍案而起,坚持己见。

他会在试验开始前,因为紧张而在讨论会上大背古文,《满江红》,《春望》,《过零丁洋》等都是其所爱。

曾经一次核试验开始之前,于敏等人在讨论会上背诵《后出师表》——

“臣受命之日,寝不安席,食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸,深入不毛,并日而食......”

对于于敏来说,科研精神是自己一生的信仰,古诗文中的“忠君爱国”,那些“深沉豪放”,

就是自己追求的气节

。

图源:微博

网上能查到关于敏的资料并不多,从现有的公开资料来看,这位“中国伟人”的一生似乎显得略“简单”。

网上有段话是这样评价他的:

你有如今的安稳生活,正是因为这样一群人的“简单人生”。

因为他们“简单”的人生,所以有如今的

和平盛世

;

因为他们“简单”的人生,所以你可以

在外国土地上昂首挺胸

;

因为他们“简单”的人生,所以有如今的

富强中国

;

因为他们“简单”的人生,所以

你我华夏儿女不再任人蹂躏,在世界拥有发言权。

“有他,谁敢动中国!”

这便是我华夏儿女对于老最忠实的评价与态度!

图源:微博

28年的“默默无闻”,28年的“科研奉献”,对于敏来说,

是一段值得骄傲的岁月。

因为这28年,于敏让中国拥有了足以令世界敬畏的力量,成为中国的“氢弹第一人”,于敏构型成为世界上仅有两种氢弹构型之一。

于国于科学,于敏问心无愧。

但对于自己的家人,这位伟大的科学家称自己“惭愧”。

忠义两难全,对于敏来说,对妻子、家人的亏欠是人生一大憾事。

于敏曾说:“亏欠妻儿很多,妻走了,他想补偿,但来不及了。”

图源:央视新闻

1982年到1992年,于敏获得国家自然科学奖一等奖、国家科技进步奖特等奖、光华奖特等奖等;

1999年,于敏获得“两弹一星”功勋奖章;

2014年,于敏获得国家最高科学技术奖;

从原子弹到氢弹,美国用了7年3个月,前苏联用了4年3个月,中国用了2年8个月,成为公认的世界奇迹。

这一项光荣的成绩背后,有着于敏等人的付出。

“世上哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行”。

有人尊称于敏是国家脊梁,民族英雄,人民楷模,是中国骄傲。