[ 不惑 ] 专栏,界面的一档轻度亚文化类知识型内容栏目,关注偏静态的热点话题。

从西方宗教经典《圣经》到中国文学经典《论语》,都是“哲言文学”的集大成者,而古罗马皇帝奥勒留撰写的《沉思录》堪称“教你做人哲言集”

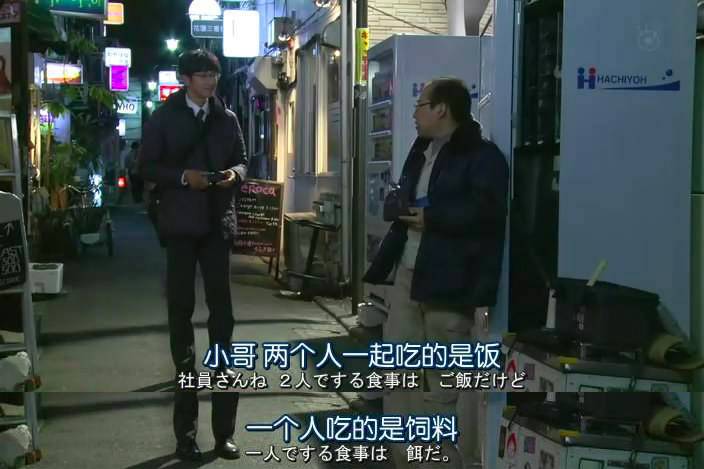

那是一个晴朗的下午,我在家边吃饭边刷微博,时间线上有一条点赞转发量都相当高的微博吸引了我的注意,点开发现是某日剧截图,其中第一张图片里的台词是:“两个人吃的是饭,一个人吃的是饲料。”

我看了看日剧截图,又看了看手里的麻辣烫,想了想,不知道这碗我觉得还挺好吃的晚餐怎么就成了已婚人士眼中的饲料。

也就这两年吧,日剧截图以及其中的“哲言”像病毒一样在社交网络上铺天盖地的疯传,一个公众号没发过日剧截图可以说是公众号失格了。无论是微博、豆瓣还是朋友圈,都充满了这种乍听起来颇有道理其实毫无意义的屁话。用反鸡汤包装自己的日剧哲言已经开始成为新一代年轻人的鸡汤,而且它看起来跟我小时候看的《译林》杂志最后一页的佚名哲言没有任何本质上的区别。

豆瓣网友“中年丧夫”曾经将QQ空间文学P进了日剧截图中,只是换了个背景图片,非主流情诗就摇身一变成为了时髦的鸡汤。其天衣无缝程度在令人发笑的同时,也使得我们发现,日剧里的哲言听起来很有道理,很多时候其实不是因为它真的富含经过理性思辨所得出的哲理,而是依靠微妙的感情氛围营造出来的假象。

对哲言的热爱并不是什么新鲜玩意,从古至今,哲言都在持续受到全世界人民的追捧。从西方宗教经典《圣经》到中国文学经典《论语》,都是“哲言文学”的集大成者,而古罗马皇帝奥勒留撰写的《沉思录》堪称“教你做人哲言集”。

哲言之所以经久不衰,是因为语言本身含有力量。德克萨斯大学法学院院长沃德·法恩斯沃思在其著作《经典英语修辞》中指出,人类具有欣赏华丽辞藻的本能,越是精美的表述,越容易获得认同。修辞手法能够有效的提高简单句的说服力,观点被表述的方式可以极大地影响观众对其理论的判断。

而日剧里的哲言就像一首首现代诗,它用令人印象深刻的修辞在简单几句话里自圆其说,表达了某种逻辑自洽的道理,可以说是古希腊雄辩传统在当代影视作品中的延续。日剧哲言的魅力,在于它用精致而恰到好处的语句传递出了你心中所想又不知道如何表达的感想。看到日剧中的智慧长者娓娓道来的时候,我们当然会一拍大腿赞叹道:“太有道理了!我就是这么想的!”

哲言惯用的三种修辞手法,无外乎是比喻、押韵与对称。比喻(Metaphor)可以使一个平淡无奇的观点显得富有哲理,它最大的作用是让表述显得逻辑自洽。词语间的对应会让人产生一种奇妙的心理呼应,以至于不管那句子说的是什么屁话都会让你觉得“哇!好有道理!”

中西方经典中充满了这样短小精悍的比喻型哲言。《圣经》四福音书共包含56个比喻,其中路加福音中的比喻高达24个,马太福音则有23个。耶稣曾对十二门徒解释,用比喻的目的是不让外邦人明白上帝的真理,因为“神国的奥秘只叫你们知道……他们看是看见,却不晓得,听是听见,却不明白。”

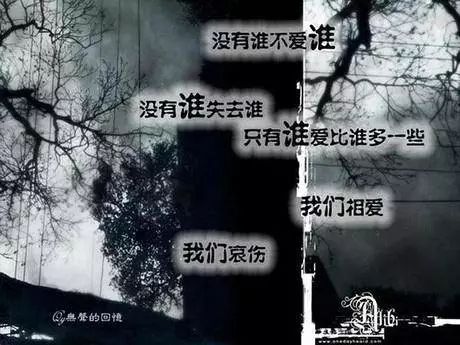

不过再让我听到一遍罐头和开罐器我就要把电脑扔出去砸死对方。

哲言惯用的第二种修辞手法则是押韵(Rhyme)。拉菲特大学的认知行为学家曾经做过这样一个实验,他们将同一句话用两种不同的修辞方法进行表述,让2000名受试者进行判断,结果显示大多数受试者更同意押韵的那一句。对联就是这样典型的押韵型哲言,这种文字游戏的思想内容并不重要,真正比试的是格律。在电影《唐伯虎点秋香》里,对穿肠和华安对到吐血的一幕至今扔令人印象深刻。

对称句式(Parallel Construction)也常见于广为流传的哲言中,上下两句表述形成了一种微妙的磁铁般的平衡。例如前任美国总统约翰·肯尼迪在1961年的就职演讲中朗诵的那句“不要问国家能为你做什么,而要问你能为国家做什么(ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country)”,就利用对称的修辞手法给一句平淡无奇的爱国主义口号添加了无限寿命,至今仍在被爱国主义拥趸们引用。

除了这三种常见的修辞手法,日剧哲言还独有一种特点,即因翻译而产生的语序错乱感。约定俗成的日翻中译法使得日剧台词产生了一种奇妙的倒装语法。明明每个字都认识,但是连成一句就要读上三遍才能看明白对方在讲啥,这种阅读的难度本身为台词增加了并不存在的深度,上一个这样做的名人,大概只有《星球大战》里每句话都倒装的尤达大师了。

一个哲学观点要经过四十年才能从学界走向大众,而日剧里都市中的渺小个体在复杂人际关系中的生存现状,与流行动画《马男波杰克》、《瑞克和莫蒂》这样描述贫穷城市流民的作品,是对尼采加缪作品意义的再阐述。中国的年轻人和日剧恰好在这股扑面而来的“丧气”中相遇了。

相比起英剧美剧,日剧所描绘社会环境跟今天的中国——或者说生活在一线城市

受

到现代文明滋养的年轻人们心中幻想的中国——更为相似,而东亚文化对智慧长者的热爱简直达到了一种令人匪夷所思的程度。相比美剧中的千言万语汇成一句FUCK,我们更容易在日剧中见到历经世事的长者将人生哲理对年轻人娓娓道来的画面。

在今天的网络环境下,图片正在取代文字成为更为流行的传播媒介,140字的限制决定了你无法对自己的观点进行完善详细、逻辑严密的论述,脱离了具体环境具体分析,大量的“好有道理”仔细一琢磨全是屁话。

当我们需要一些理论来支撑自己的情绪,却因为没时间(或者没文化)而对长篇大论“太长不看”时,电视剧中的哲言就成为了一种非常有效率的方法。就算台词前后打脸、与原本情景中的意思完全不一致也没关系,因为我们只会听自己想听的东西,用断章取义来支持自己的观点更是再擅长不过的生存技能了。

作为当代最为流行,影响力最大的媒体形式,影视剧台词本身的格式太适合哲言,日剧截图中的哲言就是这样一种剥去具体环境和背景后对意义的蒸馏。教你做人的唠叨只要放在影视剧截图中,似乎就会不再令人生厌。你桌子上的文艺日历上充斥各种看似深刻的名言警句,而脱离了原生作品复杂架构的它们就像一条条离群的鱼,与黄历上的“今日不宜出门”的区别又在哪里?

2015年,滑铁卢大学的一篇论文《屁话研究》(On the reception and detection of pseudo-profound bullshit)猛烈攻击了这些貌似富含哲理其实全是屁话的“哲言”,论文中“屁话”(bullshit)这个单词出现了200多次。作者写道:“虽然’哲言’的表述方式使它看起来好有道理,但那只是一堆流行词汇按照句法结构被随机放在一起……与这些毫无意义的哲言相比,真正的屁话虽然没有什么真理,却言之有物。”

论文还指出,特别喜欢哲言的人的“反应速度、认知水平、计算能力和智商都有相对常人较低的倾向”。所以,如果你也开始对病毒般肆虐的电视剧哲言心生厌恶,说不定并不是一件坏事呢。

少年,我看你骨骼精奇,是万中无一的武学奇才,维护世界和平就靠你了,我这有本秘籍《日剧截图》,见与你有缘,就十块卖给你了!

—

本期作者

—

—

编辑

—

最喜欢的日剧是《池袋西口公园》

▽点击“

阅读原文

” 查看【不惑】专栏往期文章