∞

《

博尔赫斯谈话录》,2014

Borges at Eighty: Conversations

巴恩斯通×博尔赫斯 西川 译

理想国|广西师范大学出版社

本文转自

公众号

“博尔赫斯”

我一生中读的书不很多

大部分时间都在重读

《神秘的岛屿》节选

The Secret Islands

印第安纳大学,1980年3月

Indiana University

奥克朗代尔:你能否带着我们浏览一下你自己的图书馆?哪些书是你青年时代所爱读的?

奥克朗代尔:你能否带着我们浏览一下你自己的图书馆?哪些书是你青年时代所爱读的?

博尔赫斯:

我现在喜爱的书就是我从前喜爱的书。我最初读的是斯蒂文森、吉卜林、《圣经》,我曾先后读过爱德华·威廉·雷恩和伯顿的两种《一千零一夜》的译本。我现在依然在读着这些书。我一生中读的书不很多,大部分时间都在重读。

The Arabian Nights

Edward William Lane 英译

London:Charles Knight,1839-1841

1955年我的视力弃我而去,使我难于阅读,从那时起我就没读过什么当代作品了。我想我一辈子也没读过一份报纸。我们能够了解过去,但是现在却远远地避开我们。只有历史学家们,或那些自诩为历史学家的小说家们才能了解现在。至于今天所发生的事,那是宇宙全部神秘的一部分。

所以我更喜欢重读。我在日内瓦学习过法文和拉丁文。我在一首诗中写道,我甚至忘记了拉丁文是一种财富。从某种意义上讲,我在使用一种蹩脚的拉丁文,因为我说的是西班牙语,但是对于拉丁文,我总是充满了向往,一种怀乡之情。而这也正是许多作家所感受到的今非昔比。

我的英雄之一,萨缪尔·约翰逊就很成功地做了用英文写拉丁文的尝试。克维多、萨韦德拉·法哈多和贡戈拉用西班牙文写出过很好的拉丁文。从某种意义上讲我们应当回归拉丁文,我们都在努力这样做。

1728年在牛津大学期间,19岁的Samuel Johnson把蒲柏的诗《弥赛亚》翻译成拉丁文。

foto Via 苏富比

让我回到正题上来。在日内瓦我自学了德文因为我想阅读叔本华的原著。我找到了一种十分惬意的学德文的方法,我建议大家都这样做,如果你一点儿德文也不懂。就这样试试看:找一本海涅的《漫歌集》——这很容易——再找一本德英词典,然后就开始读。

Buch der Lieder / Book of Songs

Hamburg: Hoffmann und Campe,1827

刚开始时你会感到为难,但两三个月后你就会发现,你在读着世界上最优秀的诗,也许你不能理解它,却能够感受它,那就更好,因为诗歌并不诉诸理性而是诉诸想象。

当我的视力下降到无法阅读之时,我说:这不应该是结束。正如一位我应该提到的作家所说的那样:“

不要大声自怜

。”不,这应该是一种新经验开始的证明。于是我想:我要探索我祖先使用的语言,他们或许在摩西亚,在当今称作诺森伯兰的诺森布里亚说过这种语言。我将回到古英语。因此我和几个人,其中包括玛丽亚·儿玉,开始学习古英语。

我记得一些诗歌片断,很好的诗歌,其中没有一行感伤的话。是武士、牧师和水手的说话方式,你会发现这一点,在基督身后大约七个世纪左右英吉利人就已经面向大海了。在早期诗歌里你发现大海比比皆是。在英格兰的确如此。

你会发现像“

on flodesæht feor gewitan

”

(航行于大洋的惊涛骇浪)

这般非同凡响的诗行。我是在大洋的惊涛骇浪中远航至此的我很高兴来到你们大陆的中心,这也是我的大陆,因为我是个十足的南美人。我的大陆就是美洲。

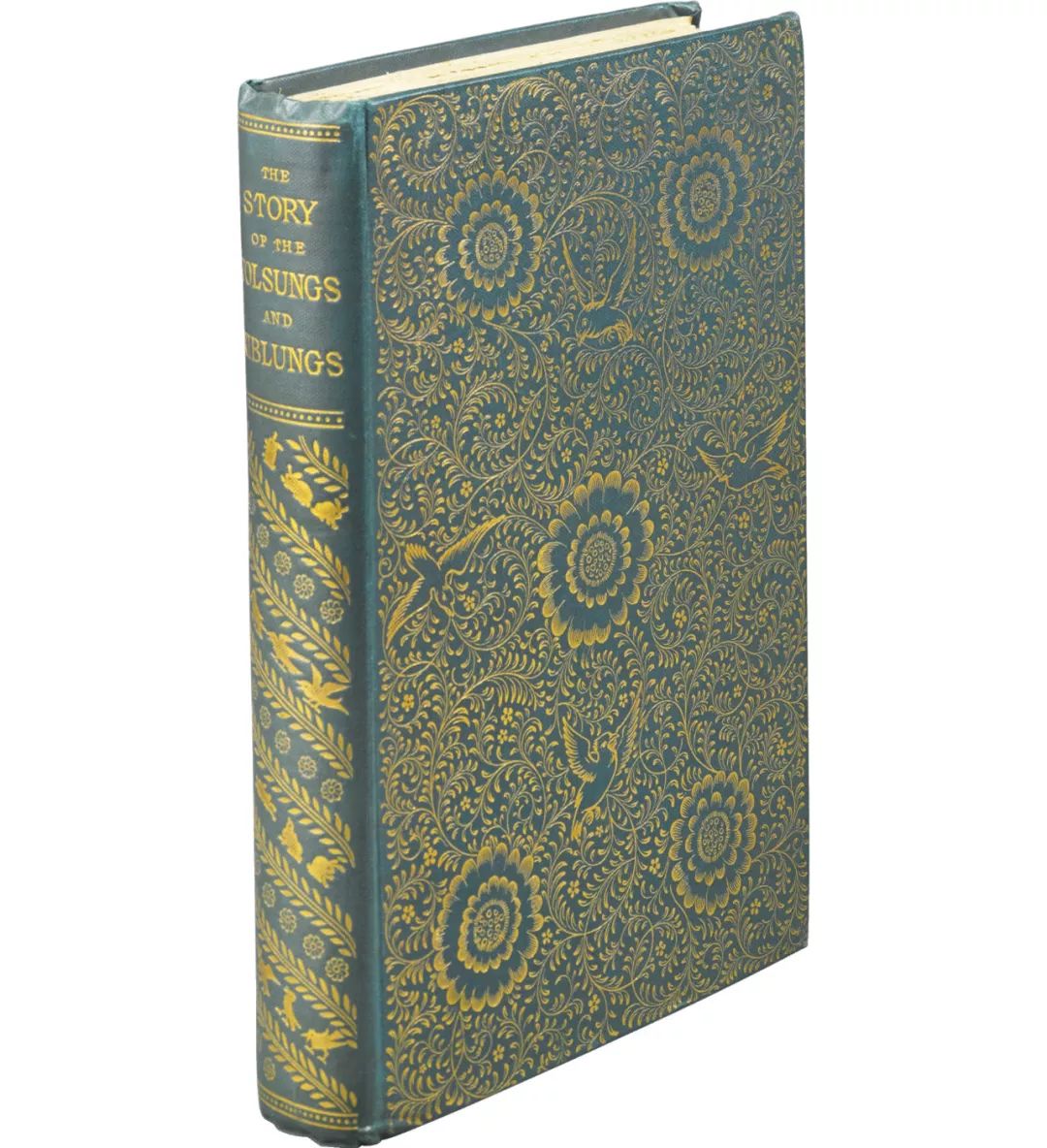

自那以后我接着学习了冰岛文。实际上在我还是个孩子的时候我就已经开始学习冰岛文了,因为我父亲曾送给我一本《弗尔松萨迦》,这本书由威廉·莫里斯译成了英文。我陶醉其中。

The Story of the

Volsungs and Nibelungs

London: F. S. Ellis, 1870

我父亲后来又送给我一本日耳曼神话手册。但是这本书更应该叫做斯堪的纳维亚神话,既然德国、英国、荷兰,陆上斯堪的纳维亚都已忘记了所有有关神祇的故事。记忆保留在冰岛。

两年前我曾去冰岛朝圣——我记得威廉·莫里斯称之为“北方神圣的土地”——不过我的朝圣从我小时候读莫里斯译的《弗尔松萨迦》和那本日耳曼神话手册时就已经开始了。冰岛为我们保留了关于北方的记忆。我们都受惠于冰岛。我很难说清我到达冰岛时的心情。我想到萨迦,想到埃达。当我想起埃达时,我想到一首名为《格陵兰诗篇》的诗。它不是格陵兰北欧人写的就是格陵兰北欧人唱的。诗所讲的是

Attila

,这是撒克逊人的叫法,北欧人称之为

Atle

,日耳曼人则称之为

Etzel

。

我已经谈到冰岛,我已经对你们讲了我去到那里、看到那里的人们时,看到我周围那些和蔼可亲的巨人时,我是怎样感觉的。我们所谈的当然是关于古老北方的萨迦和埃达。

我已说过那几乎是一座神秘的岛屿。现在我要接着谈第二个同样神秘的岛屿——依我看所有的岛屿都是神秘的。

去年我去了趟日本我发现了一些于我颇为陌生的东西。不论你们相信与否,那是一个非常文明的国度。这种经验我们在东方以外几乎无法获得。瞧,日本有两种文明——我们的西方文明和他们自己的文明。一个佛教徒同时又可以是一个神道教徒,他也许还是一个卫理公会教徒,就像我的祖先或路德教教友,诸如此类的人一样。人们谈到日本人,或许也谈到中国人的温文尔雅,但那种温文尔雅完全是深层的。

博尔赫斯在日本

我在日本呆了三十多天,结交了许多好朋友。他们从不向我唠叨什么奇闻轶事。他们从不跟我谈他们的私生活——他们的生活的确是隐蔽的——我也不跟他们谈我的生活,而我却感到我们是朋友,因为我们可以交谈,不仅仅谈论我们身边具体的事,我们也有真正的话题,比如宗教和哲学。

我已经说过冰岛和日本,现在我们要说的,也许是岛屿之中最神秘的岛屿,一个为我所热爱的国家——它奔腾在我的血液里。我所说的当然是英国。

我记得诺瓦利斯说过:

“

Jeder Engländer ist eine Insel

.”

(每一个英国人都是一座岛屿)

与生活在巴黎或布宜诺斯艾利斯的人相比,一个英国人当然是一个岛民。伦敦这座隐蔽的城市充满了奥秘,我完全喜欢它,我把英语和英国文学看做人类诸多最伟大的冒险活动中的一项。

为什么不谈谈另一座神秘的岛屿?为什么不谈谈曼哈顿?

当一个人想到曼哈顿,他就会想到纽约这座大众的城市。不过它会使你失明就像太阳会使你失明。太阳当然是神秘的。据我们所知,只有鹰能够直视太阳。我无法一睹纽约,不是因为我双目失明,而是因为纽约使我失明,与此同时我又爱着它。

当我说到纽约时,我立刻就想起了沃尔特·惠特曼。沃尔特·惠特曼是那种不能被一笔带过的人之一。在美国作家中有不少这样的人。

Leaves of Grass

Brooklyn: Fowler and Wells,1856

如果没有坡,没有惠特曼——我是说惠特曼所创造的神话,而不是他这个人——没有梅尔维尔,没有梭罗,没有爱默生,文学就不会是今天这个样子。

我热爱爱默生我非常喜欢他的诗歌。对我来说他是惟一一位智性的诗人——不管怎么说,惟一一位有自己思想的智性的诗人。别人只有理智,但完全没有思想。至于爱默生,他既有思想,又是一个彻头彻尾的诗人。他影响了艾米莉·狄金森。狄金森大概是美国——我想也是我们美洲——有史以来发现的最伟大的女作家和最伟大的诗人。

Unpublished Poems of Emily Dickinson

Boston:Little, Brown,1935

这样我就谈到了四座岛屿:冰岛、日本——我知道我会终生回想日本——英国和纽约。但是我们何必没完没了地谈论岛屿呢?

让我们换个不同的问题,我希望能有个颇为不同的回答,尽管我翻过来调过去谈的是一回事。我是个老人,原谅我。

奥克朗代尔:你能否带着我们浏览一下你自己的图书馆?哪些书是你青年时代所爱读的?