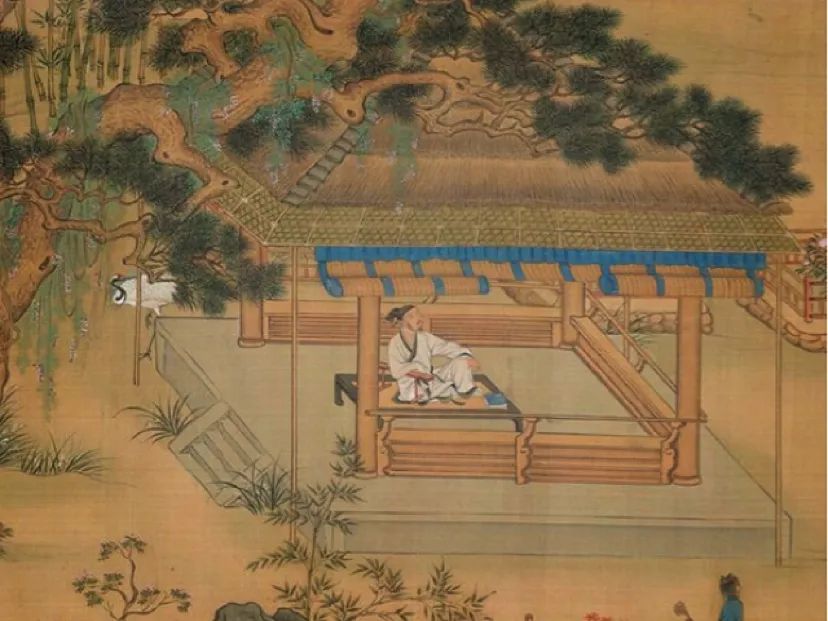

824年,白居易已过半百,这一年他回到洛阳,购置了新的宅第,并把多年来在南方琢磨出来的园林营造心得实践其中,欲罢不能。他大概不会想到,生命的晚期还有不短的路要走,在这段平静的时光中,林园和他从杭州带回的双鹤扮演了非常特别的

角色,没有人比他更了解鹤,或许也没有谁比鹤更了解这位诗人的世界。

北宋文士李格非撰写《洛阳名园记》(撰于1095年)一书,记述了洛阳城十九座最富丽别致的私家园林,园主多是德高望重之人,比如富弼(1004—1083),文彦博(1006—1097)、苗授(1029—1095)、司马光(1019—1086),其中还有几座属于寺院,比如“大字寺园”。关于这处园子,李格非这样说:

大字寺园,唐白乐天园也。乐天云,吾有第在履道坊,五亩之宅,十亩之园,有水一池,有竹千竿,是也。今张氏得其半,为会隐园。水竹尚甲洛阳。但以图考之,则某堂有某水,某亭有某木。其水其木,至今犹存,而曰堂曰亭者,无复仿佛矣。岂因于天理者可久,而成于人力者不可恃邪。寺中乐天石刻,存者尚多。

白居易(

772—846

)晚年虔信佛教,

846

年去世前留下遗嘱,不归葬祖坟,栖身于龙门香山寺,洛阳城履道坊的宅第也随即施为一座寺院,其轮廓两个多世纪后还在,水竹依然是洛阳城之最。池水与树木尚在,亭台与楼阁不存,李格非感叹,自然之力永久,人造之物则不及。什么在,什么不在,李格非是通过对照图得出的结论。显然白居易履道坊宅第的平面图,一直流传到了宋代。白居易本人不仅喜欢亲手设计园林,还不时会观摩各种建筑平面图纸。

中唐以后,很多朝中达官都在洛阳购置园林别业,但根本无暇到此享用休闲,白居易《题洛中第宅》(

25.1745)一诗写的就是这些居所,美则美矣,但这些有权有势的房主却“终身不曾到,唯展宅图看”。大和八年(832),剡县沃洲山禅院僧白寂然派门徒常贽到洛阳请白居易撰写禅院记,白居易就是看了常贽带来的图纸,写下《沃洲山禅院记》(68.3685)一文的;到开成四年(838),担任湖州刺史的杨汉公在当地白蘋洲建造了五个林亭,造好后,他特别致信身在洛阳的白居易肯请一篇营造记,并同时寄上了园林图。在《白蘋洲五亭记》(71.3799)

里,白居易说,“予按图握笔,心存目想,覙缕梗概,十不得其二三”。

经常走访园林,也不时观摩图纸,白居易自然也会将自己亲自营建的履道宅绘制下来,这便是李格非所见的。北宋看到此图的不止一人,仰慕白居易的汪大猷,甚至将履道宅图画到了屏风上,并且将白为这所居室所写的《池上篇》等系列文章题在上面(《攻媿集》卷八九),白居易和履道园林的魅力,从中可见一斑。

履道坊这座宅第购置于

824年。那一年白居易杭州刺史任满,回到洛阳。这座宅第原归于他的妻家亲戚杨凭,后来转手到一位田姓人家手里,并最终为白居易购得。东都洛阳安史之乱中遭到严重破坏,政治地位大幅下降,然而由于地理位置得天独厚,与西京长安交通便利,加上水渠纵横,又有丰厚的文化传统,对于有财力的人来说,是再好不过的生活地。回到洛阳的白居易,有一天傍晚骑马经过天津桥,看到眼前风光,他不禁放慢脚步,即景写下,“草色连延多隙地,鼓声闲缓少忙人;还如南国饶沟水,不似西京足路尘”(23. 1597),举国之中,没有比这里更完美的城市了。履道坊这处宅院实在符合白居易的理想,让他最心仪的,是其中充沛的水资源,流水潺潺,一派温润幽微的气氛,正是他热爱的江南味道。这次北归,和他一同回来的,除了家人,便是最有江南趣味的两样东西,——“天竺石两片,华亭鹤一支”,他毫不掩饰自己的痴迷与宝贵,甚至在他看来,履道坊的宅第也是为它们购买的。《洛下卜居》(8.449)

就这样说:

白居易千辛万苦将这两样宝贝由杭州带回洛阳,千方百计要找到一处有水而无尘的地方,才好匹配它们的贞姿与高性。在这一年写下的诗文里,白居易经常提他的鹤与石。

买下房产后,白居易致信宰相牛僧孺恳请出任东都分司一职,在这首诗里,他依然不忘此事,“万里归何得,三年伴是谁;华亭鹤不去,天竺石相随”(23.1585)。如愿以偿得到太子宾客、分司东都的职位,白居易搬进了履道坊新居,这里日后被他称作“林园”,频繁地出现在他晚年的诗作当中,即使是离开的时候,也被他在记忆中反复描摹。

经过一番重新设计和精心修缮,林园焕然一新,青松、水渠、篱笆、窗棂、菊花与绿植,苍郁昂然,虽然刚刚入住,这位主人却已经流连难舍,俨然视之为自己的得意作品,在《履道新居二十韵》(23.1585)里,白居易的自得之情溢于言表:

黄昏落日后身处这样的园林里,白居易总是想起江南,“还似钱唐夜,西楼月出时”(

23.1591),他也会在这样安静的时刻,入神地观赏从杭州带回的那对华亭鹤,忍不住低吟,“人各有所好,物固无常宜;谁谓尔能舞,不如闲立时”(8.455)

。

洛阳履道坊考古现场

白居易很早就对鹤情有独钟。元和初年入仕尚时日不久,他就以《感鹤》

(1.35)为题自警,且与友人元稹(779—831)

共勉,他这样写:

白居易把自己和友人比作卓尔不群的白鹤,与身边争食逐利的杂鸟判然二致,然他也知道,天性是会变化的,有时候人的失足往往始于一念之差,稍有不慎就会被欲望带上不归路,越陷越深,最终变成自己曾经鄙视厌弃的样子。元稹读到此诗颇受震动,心有戚戚焉,在《和乐天感鹤》的最后,他对友人说,“期君常善救,勿令终弃捐”(397.4459)。元和十四年(819),身在忠州的白居易写信给自己少年时代便结识的友人王质夫,他说,“君作出山云,我为入笼鹤;笼深鹤残悴,山远云飘泊”(11.585),陷入仕途羁绊与坎坷的自己,犹如深陷笼中,不得自由,然他却仍自视为一支自洁不群的“鹤”。

等到长庆初年到杭州出任刺史时,白居易终于养了一对双鹤,来历不甚清楚。就《三年为刺史》(

8.447)一诗,我们获知,那两块带回洛阳的石头,是他自己从天竺山上捡得的,山上的天竺寺,是他在杭州期间经常造访的地方。那双鹤是哪里来的?在白居易本人的诗里。我们找不到线索,唯与他同时代诗人赵嘏曾写有《山阳卢明府以双鹤寄遗,白氏以诗回答,因寄和》(549.6358)

一诗,或许这双鹤乃友人馈赠。

无论得自何处,这双鹤是华亭鹤种,实属名品,在文士中间,声望赫赫。西晋著名的文士陆机,太康十年(289)不幸身陷“八王之乱”的政治漩涡,为小人所谗,最终遭到冤杀,行刑当场,陆机兀自叹息,“欲闻华亭鹤唳,可复得乎?”(《世说新语·尤悔》),陆机故里在松江华亭,被杀之前的很长时间,他与弟弟陆云就在这里,以鹤为伴,闭门读书,写下《文赋》、《辨亡论》等名篇。陆机在唐代文士心目中占据着特殊的地位,贞观年间朝廷修撰的《晋书》里,唐太宗专门为两位文士写了赞语,一位是书法大家王羲之,另一位便是陆机。“华亭鹤唳”由此成为诗文中频繁出现的意象,以标榜诗人的正直与清白。

除了众所周知的传说,华亭鹤还有着美丽的外表。文震亨《长物志》提到这一飞禽时说,“其体高俊,绿足龟文,最为可爱,……空林野墅,白石轻松,唯此君最宜”。得到一双华亭鹤,白居易如获至宝,须臾不离左右。每当日落黄昏,公务结束,也正是双鹤归家的时刻,忙碌一天,难得的闲暇,白居易总会作诗,他在《晚兴》(

29.1338

)里记录了这样的时刻:

白居易出任杭州刺史时已年过五十,虽然江南风光无限好,但他似乎已经领略到老去的悲凉,在写给友人周元范的诗里,他回忆起那段时光时说,“五十钱唐守,应为送老官;滥蒙辞客爱,犹作近臣看;凿落愁须饮,琵琶闷遣弹;白头虽强醉,不似少年欢”

(

23.1553)。周围同僚的善意与热情,也无法排遣他内心的落寞与烦闷,而且那段时间,白居易身体状况并不是太好。他曾于长庆二年写下《衰病》(20.1338)

一诗:

即便在生病的愁困时刻,他仍然不忘买上好的食粮供养那双爱鹤,将它们视为自己最大的安慰。此后不久,他又写下《病中对病鹤》(20.1339),与被剪掉“翔翮”的双鹤同病相怜:

生病的人容易多愁善感,能更明显感到孤独的重量,在他看来,吟诗与鹤唳都因年华老去和身体病痛徒增了几许愁绪,成为“悲吟”与“嘹唳”。疾病拖拖拉拉了一年多,到第二年秋天才稍微好转,在《新秋病起》(20.1373)里,他形容大病一场的自己,“病瘦形如鹤,愁焦鬓似蓬”。

鹤这一禽类,易养而难控,长久畜于樊笼,性情便会萎靡不振,因此,豢养之法,就是找出鹤双翼下的两根翮羽,将之剪断,这样鹤便如雉鸡一样,腾跃不过三尺,奔驰不出一丈。生病的白居易将自己的双鹤称作“病鹤”,就在于他剪断了它们的“翮羽”。但长庆四年,鹤还是一度丢了,令白居易伤心不已,他写下《失鹤》

(23.1546

)一诗,把三天没有归笼的鹤说成是自己的伴侣,鹤去人寂寥,“郡斋从此后,谁伴白头翁”。当然,鹤最终还是回来了,而且被白居易带回了洛阳,在那里诗意的栖居。

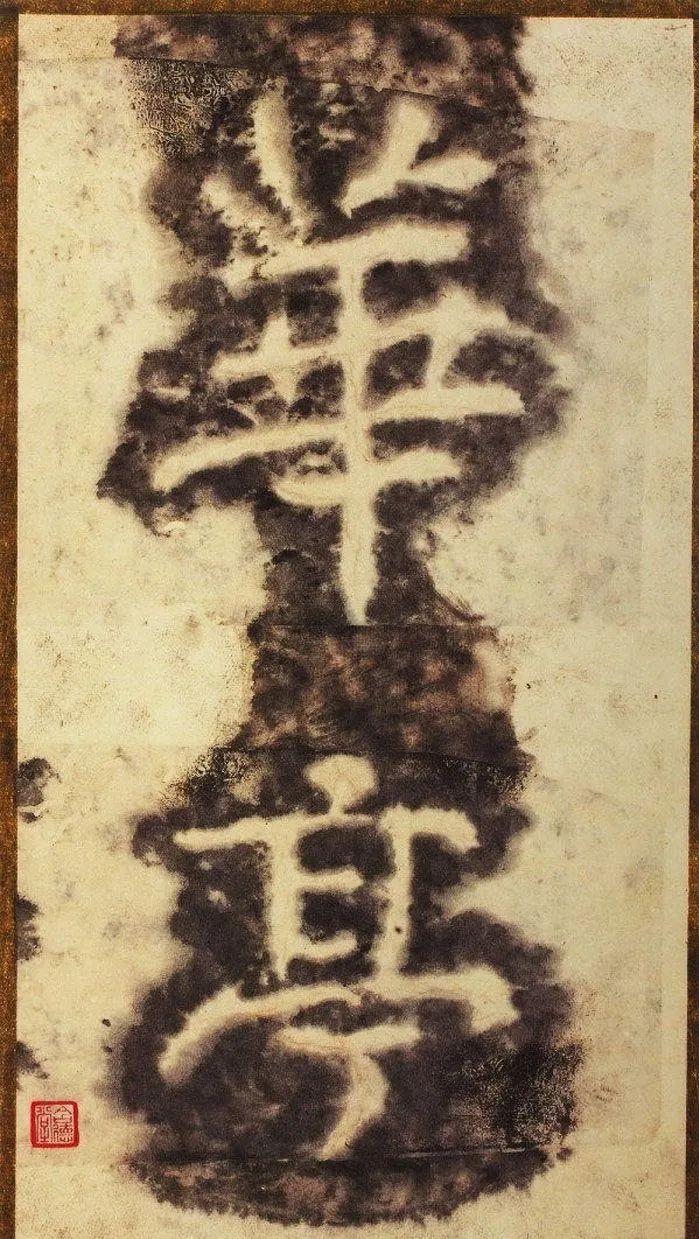

《

瘗鹤铭》中的“仙家”

824年回到洛阳,这里的一切让白居易感到神清气爽。履道坊林园的水池得到大幅扩建,甚至占据整体空间的一半,周围种植了大量竹子。白居易喜欢在黄昏时分泛舟池上,也乐于在饱食午后漫步林下,在《池上竹下作》(23.1599)里,他说,“水能性淡为吾友,竹解心虚即我师;何必悠悠人世上,劳心费目觅亲知”。这个自己一手营造的小天地让他感到无比自足,无论哪里的美景,都不如这个“水竹交左右”的庭园。在这里,他是唯一的主人,拥有绝对的自由。宝历元年(825)的春天,他还在享受这这份自由,有《泛春池》(8.461)一诗为证:

他深深沉浸在终于能拥有这处院落的欣喜当中,在这处为他所购置、占据、支配的世外桃源里,他可以如“不系舟”般徜徉池上,池水是那样的一尘不染。然而此际正值穆宗去世、敬宗继位的转换期,敬宗登基后不久,白居易就被委任为苏州刺史,履道林园的恬静时光仅仅不到一年,这大约是白居易写《泛春池》时不曾想到的。

再度下江南,不仅家人随行,还有那对华亭鹤。在《自喜》(

24.1687

)一诗里,他记录了这次播迁,

在江南,养鹤是不愁空间的,他在这里很快有了一处独处的闲暇地,此地“莲开有佳色,鹤唳无凡声;唯此闲寂境,惬我幽独情”(

2

1.1403)

。这是他公务繁忙中少有的闲暇和静谧,唯有双鹤相伴,“共闲作伴无如鹤,与老相宜只有琴”(24.1633)。每当这样的时刻,他就会想起东都履道坊的林园,感叹人在仕途身不由己的无奈。又一年的春天,但江南美景却无法缓减他的乡愁,在《忆洛中所居》(25.1702)中,他说:

“闲遣鹤看船”的温柔时光让他万分怀恋,而眼下他忙极了,甚至无暇饮酒、没空听曲,他再度以“笼中鹤”自嘲

(

24.1626)。忙中偷闲,最大的乐趣就是为自己的林园收集“宝贝”,比如偶然捡到的石头。这是两块看上去“怪且丑”的太湖石,白居易却宝贝异常,感叹它们“忽疑天上落,不似人间有”;他将上面的泥垢反复清洗干净,并为它们找到了合适的去处,“一可支吾琴,一可贮吾酒”,是这样的不亦乐乎。在《双石》(21.1423)

一诗中,他最后竟忍不住同石头说起话来,“回头问双石,能伴老夫否;石虽不能言,许我为三友”。除了石头,还有白莲,他边收集这些爱物的时候,边在头脑里反复拟想有朝一日带它们林园的模样,比如《莲石》(

24.1671

)一诗所写:

敬宗上台不满两年便去世,文宗即位不久,大和元年(

827),白居易被诏回京城,出任秘书监。这次北归,他不忘先回到履道林园整饬一番。这次他带回了太湖石、白莲、折腰菱、青板舫,于是在池上修了高桥,把其中的几座岛连了起来,他在洛阳写信给长安的工部侍郎庾敬休,描述这番景致(21.1450

):

但好景不长久,短暂停留东都后,白居易不得不起身前往长安,上任新职。在长安,他住在长庆元年(

821)购置的新昌坊宅第里。那座房子地理位置非常好,北上直行便是大明宫,南边则与曲江相去不远,可就是太小。在买下这座房产之前,白居易一直租房度日,无时无刻不梦想着能拥有一处自己的房子,在《卜居》(19.1242)

里,这迫切的愿望表露无遗,“游宦京都二十春,贫中无处可安贫;长羡蜗牛犹有舍,不如硕鼠解藏身;且求容立锥头地,免似漂流木偶人;但道吾庐心便足,敢辞湫隘与嚣尘”,只要属于自己,面积、位置和交通这些条件,都可以忽略不计,所以当他买下新昌坊的宅第时,还是非常欣悦知足的。

《题新昌所居》(

19.1248)里,即便他抱怨“院窄难栽竹,墙高不见山”,但还是自我安慰说,“唯应方寸内,此地觅宽闲”。在寄给“诗侣”元宗简的信里,自嘲和自遣之声依旧,“阶庭宽窄才容足,墙壁高低粗及肩;莫羡升平元八宅,自思买用几多钱”(19.1243)。八年过去了,这期间大部分时光,白居易生活在江南,他已经成为水的知己,再次回到朝廷任官,固然不是坏事,然而对生活环境的不满却也实实在在;更重要的是,没有充沛而温润的池亭,白居易只能忍痛割爱,将双鹤留在了洛阳履道林园。

这一年刘禹锡(772—842

)前往洛阳,他到履道坊白宅时看到了双鹤。此前他曾与白居易同游扬州,那时就见过这对鹤。驯鹤最好的办法是“食化”,趁鹤饥饿的时候,在空地放置食物,并拊掌欢颠、摇头启足诱鹤来食,此时鹤就会“奋翼而唳,逸足而舞”(《遵生八笺》),刘禹锡看到的,就是被精心驯养过的双鹤,美丽的舞姿令他赏之不倦。实在“华亭之尤物也”,刘禹锡不禁这样赞叹。这次到洛阳白宅,刘禹锡推门而入,双鹤仿佛见到故人一样,迎面而来,双目含情,徘徊不去。他就此写下《鹤叹二首》(

357.4024)

寄给身在长安的白居易,提醒这位主人,林园荒草丛生,双鹤是这样的寂寞彷徨:

收到这首诗后,白居易随即回复了刘禹锡,信里他只是感念这双鹤的不离不弃,却没有在友人面前流露过多思念之情,在《有双鹤留在洛中忽见刘郎中依然鸣顾刘因为鹤叹二篇寄予予以二绝答之》(

25.1740)

中,他写道:

事情没有就此结束,当时的宰相裴度

(765—839)听说了此事,他随即寄诗一首,想要将双鹤请来长安自己的兴化池亭,诗名就是《白二十二侍郎有双鹤留在洛下予西园多野水长松可以栖息遂以诗请之》(335.3755)

:

这给白居易出了难题,就长安城来说,兴化池亭确实是一处绝佳的园林,他经常受邀到那里聚会,对于裴度的赏识和顾念,白居易心怀感激,他会寄上诗歌,以作回应,在《酬裴相公题兴化小池见招长句》

(25.1720)里

,他说:

有时玩得尽兴,白居易还会在这里留宿,这里很像他在履道坊的林园,可以自在地泛舟池上,是自己在新昌坊的蜗居所不能比拟的,他曾写有《宿裴相公兴化池亭》(

26.1793)一

诗:

兴化池亭令人流连忘返,如果双鹤能在这里生活,似乎是再好不过的,但那不是自己的房子。白居易左右为难。裴度是宰相,还是友人,他大方地与朋友分享自己的池亭,这次也不过听说这对美丽尤物,想请来看看。白居易大概非常担心自己的爱鹤从此一去不返,他回复了裴度,《答裴相公乞鹤》

(25.1761):

白居易不吝对双鹤的赞美,但只是回应裴度的诗,没有给出明确的回答,他故意含糊其辞。他特别强调这是自己老来的伙伴,虽然受到宰相的眷顾是极大的荣幸,但对于那样高贵的池亭,却不知双鹤是否适应;但到底给还是不给,并不明说。没有想到的是,他很快就收到了两位多年至交刘禹锡和张籍(

767—830

)的诗,他们也替裴度来说项:与其让双鹤独留在东都,不如带来长安兴化池亭赏望。我们不妨将这两首诗录在这里:

刘禹锡《和裴相公寄白侍郎求双鹤》(357.4025)

张籍《和裴司空以诗请刑部白侍郎双鹤》(384.4321)

这确实是将了白居易一军。事情到这样的地步,再三思量似乎也难有第二条路,他万般不舍,却还是成全了友人的请求。《送鹤与裴相临别赠诗》(

26.1797)一

诗全然是写给出远门孩子的家书,甚至使用了日常口白,细心的叮嘱,几近唠叨,无比亲昵:

刘禹锡显然无法体会白居易的耿耿于怀又无可奈何,在他看来,双鹤到裴家池亭,无上荣幸,不需要有任何犹豫,《和乐天送鹤上裴相公别鹤之作》

(360.4062)中

,他说:

和白居易别鹤诗的不舍与留恋,刘诗完全是欣羡与期待。裴度非常喜欢这双鹤,在《郡内书情献裴侍中留守》(

360.4070)中,刘禹锡说身在藩镇的裴度,“心寄华亭一双鹤,日陪高步绕池塘”,白居易在和裴度诗时,口气可大不一样,不无尴尬与自嘲:“一双垂翅鹤,数首解嘲文;总是迂闲物,争堪伴相君”(27.1889)。

829年,白居易以生病为由向朝廷恳请提前结束刑部侍郎之任,并终获批准,得以太子宾客的头衔回到东都洛阳,刘禹锡得知这一喜讯,连连写诗恭贺,有趣的是,他总是不忘提到鹤,他把白居易比作鹤,或说,“今朝放鹤且冲天”(360.4064),亦或者,“辽鹤乍飞回”(362.4090)。原本是件值得欣喜的事,但白居易看到这样的句子,是一点高兴不起来的,他会想到自己的爱鹤。这一年回到东都,不像五年前初置宅第时那般雀跃,他来不及整饬行李,收拾庭园,第一件事就是检点自己的江南爱物,直书《问江南物》(27.1883):

P.2526《华林遍略》中的“别鹤”

裴度大约不久便归还了这双鹤,因为在大和三年(

829

)年所写的《池上篇》(

69.3705)

里,我们看到白居易再次找回了五年前的闲适与自得,“灵鹤怪石,紫菱白莲;皆吾所好,尽在吾前;时饮一杯,或吟一篇;妻孥熙熙,鸡犬闲闲;优哉游哉,吾将终老乎其间”,在这篇诗序里,他特别说,这就是那双从杭州带回的华亭鹤。大概是经历了两年的分别,白居易这一年写的诗里,经常会提到自己的爱物。深夏午后,他看到,“晴引鹤双舞,秋生蝉一声”(34.2351);初秋傍晚,他这样感叹,“淡交唯对水,老伴无如鹤”(22.1494)。他还专门为爱物写下《池鹤二首》(26.1840):

恬静的生活很快有了新的变化,白居易的儿子阿崔出生了,好事成双,这一年好友元稹也喜得一子,他写下《阿崔》(

28.1938)一诗纪念这个新生儿,还特别给元稹写去两首诗(28.1935),一以相贺,一以自嘲,起头便说,“常忧到老都无子,何况新生又是儿”,实属肺腑之言。在这一年,他经常长久宅在家中,既有婴孩的嬉戏,还有双鹤的陪伴,生活并不寂寞,《不出门》(27.1895)

一诗里,他写道,“不出门来又数旬,将何销日与谁亲;鹤笼开处见君子,书卷展时逢古人”。白天双鹤有时出门游走,黄昏时分,他就会看到“薄暮青苔巷,家僮引鹤归”(28.1954),回到庭院里,双鹤开始进食,他也会为此赋诗,“鹤啄新晴地,鸡栖薄暮天”(27.1902),入夜后,若逢好天气,白居易便会坐在林园池塘的小舟纳凉,此时在他眼前,“秋鹤一双船一只,夜深相伴月明中”(28.1952)。

快乐总与悲伤同行,三年后,独子阿崔夭折,对白居易而言,可说是巨大打击,刘禹锡读到白居易的《哭崔儿》(

28.1976

)后,回复道,“庭梧已有栖雏处,池鹤今无子和声;从此期君比琼树,一枝吹折一枝生”(360.4064)。祸不单行,此后不久,白居易最知心的友人元稹也病逝。为了缓减悲伤,白居易把注意力再次转移到自己的林园里,他开始在房子西边、水池北边修建水斋,这个新空间带来了新的生活体验,可居可眺,静中焚香,闲里雅趣,唯与鹤相伴,“枕前看鹤浴,床下见鱼游;洞户斜开扇,疏帘半上钩;紫浮萍泛泛,碧亚竹修修;读罢书仍展,棋终局未收;午茶能散睡,卯酒善销愁”(28.1974),阿崔带来的热闹喜悦褪去,生活重归平静,唯有双鹤不离左右,在秋凉的夜晚,“回灯见栖鹤,隔竹闻吹笙”(29.2008),这时,他就会想起远方的友人。

大和七年(

833),白居易彻底退休,他自言,从此“庐舍自给,衣储自充,无欲无营,或歌或舞,颓然自适,盖河洛间一幸人也”,离开公府的那天,依然鹤随其行,“解印出公府,斗薮尘土衣;百吏放尔散,双鹤随我归;归来履道宅,下马入柴扉;马嘶返旧枥,鹤舞还故池”(29.1998)

。不久他又营构了一处小草亭,与友人饮酒下棋,但多数时候,是他独自一人,仅有“伴宿双栖鹤,扶行一侍儿”