自古流传着一则预言,有一门新形式的高强功夫会出现,而这门功夫只有一人可以驾驭,就是那个被选中的人。

——大卫·桑德伯格《功之怒》

《功之怒》

2015年5月22日 戛纳电影节首映

动作喜剧 / Cult短片 / 致敬80年代

一个最大的争议就是:《功之怒》究竟是不是一部烂片?

它的确满足所有我们对于烂片的想象:简陋的特效,毫无逻辑的剧情,僵硬的演技,拙劣的台词。

但它在豆瓣上获得了7.8的高分

——一个足以傲视群雄的分数,无数70后、80后(甚至大批90后)玩家为它疯狂。

联想到《头号玩家》那高昂的制作成本,你不得不承认《功之怒》的确是一个

奇迹

。

《功之怒》的诞生本身就是一个充满励志元素的故事。

和所有怀揣电影梦想的有志者一样,1985年出生的瑞典青年

大卫·桑德伯格(David Sandberg)

不甘于做广告片和MV导演,他兼编剧、制片、导演、主演集一身,筹划了《功之怒》的拍摄计划。

也像大部分年轻人一样,他低估了追梦过程的艰辛,自己擅长的视觉设计并不能解决所有问题,影视制作烧脑烧钱,他毅然辞去日间工作全身心投入项目,不出两年已山穷水尽,甚至变卖了沙发。

导演兼男主扮演者大卫·桑德伯格

迫于无奈,

桑德伯格将竭尽全力制作的两分半预告片发布在Kickstarter上,希望通过这个众筹平台募集资金

。让他失望的是,这部“80年代混搭风”的影片计划在重级项目如林的Kickstarter网站上并没有激起丝毫波澜——桑德伯格籍籍无名,也没做任何营销,自然无人关注。

事件的转折在于贵人相助。

曾获得国际健美先生的

安德刘斯·卡宁(Andreas Cahling)

在瑞典颇有名气,这位在片中饰演“雷神”一角的老爷子

将众筹链接分享到自己的FB上

,他的粉丝又转发至Twitter,Reddit等社交平台,一下子引发大批年轻群体的支持。

剧中雷神的扮演者安德刘斯·卡宁

借助互联网的波纹式传播,

众筹仅3天后,募集资金便超出了20万美元的预期,

最终在17713位“影视投资人”赞助下,项目款项达到了63万美元。

尽管对于一部电影来说,这点钱无疑太少(

仅相当于《千星之城》20秒钟的制作成本

),但以小博大,桑德伯格最终赢了。

但回到短片本身,它那让我们为之着迷的究竟是什么?《功之怒》似乎与其它的电影不一样。

试想,当你向朋友们推荐《复仇者联盟3》的时候,会说:“这是一部超级英雄们联合起来抵抗灭霸的电影。”或者《牯岭街少年杀人事件》——“一个关于世界是如何伤害少年,少年又如何反抗的故事。”

《复仇者联盟3》与《牯岭街少年杀人事件》的情节均均具有鲜明的特点

然而,当我们谈起《功之怒》时,首先谈到,或者只能谈到的是它的标签:

怀旧,邪典,无厘头。

它不像是一个故事,更像是一个

小型博物馆

:在这里,80年代的娱乐风貌被以夸张化的形式忠实还原。

这部半小时的短片只需寥寥几句话便可概括:

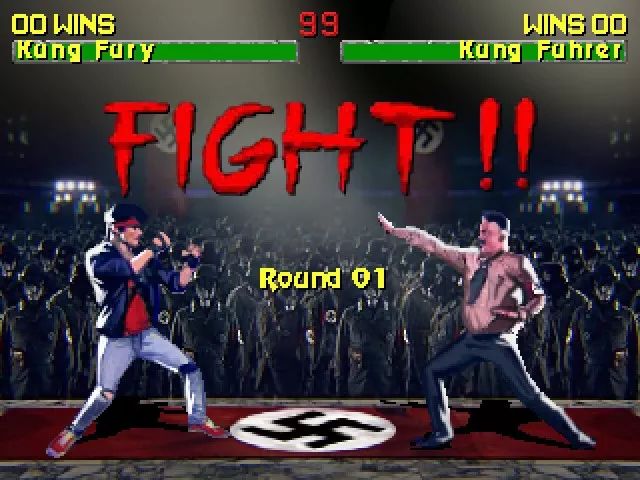

主角“龚怒”原本是一名普通警察,由于机缘巧合而成为身怀绝技的天选之子,并凭借自己高超的武艺保卫人间,并穿越回过去,击败了邪恶的反派——纳粹时代的“功夫之王”——阿道夫·希特勒。

故事中身份明显与常识不符的希特勒

任何试图从这部短片中寻找逻辑的行为都是可笑而无用的。将这部电影的一个个场景连接起来的并不是我们一般意义上电影叙事的逻辑,而是一种只属于街机游戏的逻辑。想要与它产生共鸣,首先要了解它的两个特点:

第一,场景的过度跳跃。

与我们老生常谈的蒙太奇手法不同,片中的场景跳跃往往并不遵循任何逻辑,其主要意义在于用新奇的审美来保留对玩家的视觉刺激。

这是

一种为游戏性服务的手法,而桑德伯格在片中忠实地复现了

。主角从迈阿密的警局误穿越回侏罗纪时代,进而又来到希特勒的大本营,这三个场景之间并没有任何逻辑上的关联性,纯属导演肆意为之。

来自侏罗纪,

在德军总部与敌人战斗的霸王龙

第二,剧情的强行推进。

在街机游戏中,剧情往往作为辅助元素存在,其作用在于为玩家的行动提供一定的合理性。

但它非常懂得克制的艺术——我们知道马里奥要在城堡里救公主,这已经足够了,不需要讨论库巴的身世或者神奇蘑菇的来历。

过度复杂的背景故事不利于玩家享受游戏的乐趣

,更何况大量时间需要为游戏行为让位,讲故事的时间只有在关卡之间大约十几秒的转场。

别误会,我提出这两点并非是为了批判它。这些特点与街机时代叙事媒介在技术层面的局限有关:很简单,你无法期待一台街机可以呈现《血源诅咒》(Bloodborne)那样宏大深邃的故事,毕竟

抛开成像质量不谈,也很难有人在街机旁一口气打上几十个小时只为欣赏故事。

然而,正是因为这种局限性,反而产生了另一种审美效果:

由于故事往往以机械化或者强制的方式被讲述,甚至客体(道具、出招表等)的地位要高于主体(故事的主角),这造成了一种与我们对“故事”这一概念认知的错位感。

我们对街机文化的回忆,很大程度上就是建立在这种错位感上的。

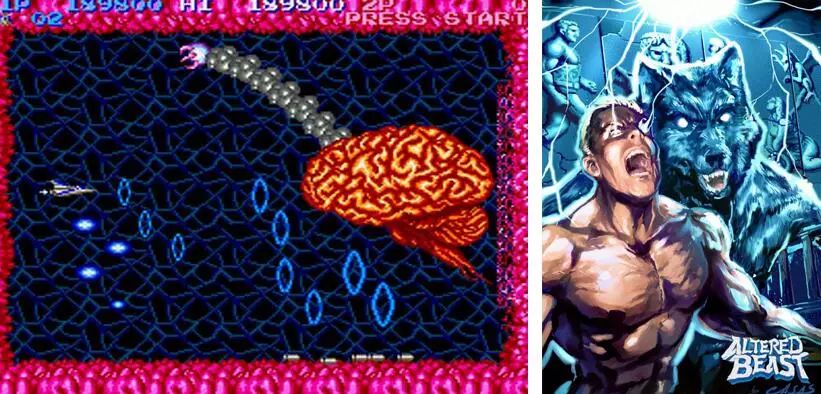

只消回顾我们玩过的游戏就很容易理解:在《沙罗曼蛇》(Salamander)中,你需要控制一艘小型战机,在足有一整个星球那样巨大的怪兽体内战斗;在世嘉(SEGA)的街机游戏《兽王记》(Altered Beast)中,玩家控制的人物在击败怪兽之后会得到一颗“灵丹”,吞下后会变成威力更加强大的兽人,但这种力量从何而来,我们同样一无所知。

《沙罗曼蛇》(左)与《兽王记》(右)

同样,没人会问双截龙兄弟为什么会凭一双拳头打倒一整座城市里数以千计的黑帮,或者魂斗罗的子弹永远用不完。事实上,

这些设定的魅力正在于没有“为什么?”。你可以把它们理解成一种呈现在街机上,靠投币来欣赏的波普艺术。

此时,通往享受的关键在于理解这种玩家与游戏制作者之间的共谋。作为玩家,你要做的是后退一步,为游戏让出更多的阐释与操作空间,这有助于你专心致志地享受攻略游戏的快感。而

空白的部分——也就是主角的行动,是在作为作者的游戏制造者邀请之下,由你们共同完成的。

如果传统的文本——小说或影视——需要时刻靠细节描写或者一个特写镜头来建立主人公的形象,那么

游戏用来叙事的工具就是玩家的手柄

。

而回到《功之怒》电影本身,其成功之处正是在于

忠实地复刻了这种有些无厘头的手法

。桑德伯格只需要做好一件事:

一切都为游戏性服务

。

从影片开头在街头大战暴走的街机怪兽,到最后与纳粹士兵的终极大战,过关斩将般游戏效果贯穿电影始终。

如果将短片中所有的文戏都转化成字幕或者图片,那么它就立刻转化成了一个游戏脚本。这完美地契合了我们对街机文化的想象:松散,随性,娱乐至上。

在1080P、IMAX大行其道的时代,桑德伯格用模拟显像管的效果在开端便攫住80一代的心,甚至直接用雪花屏作为转场。

这固然是因为经费限制,但同样也产生了一种有趣的做旧效果:这让我联想到

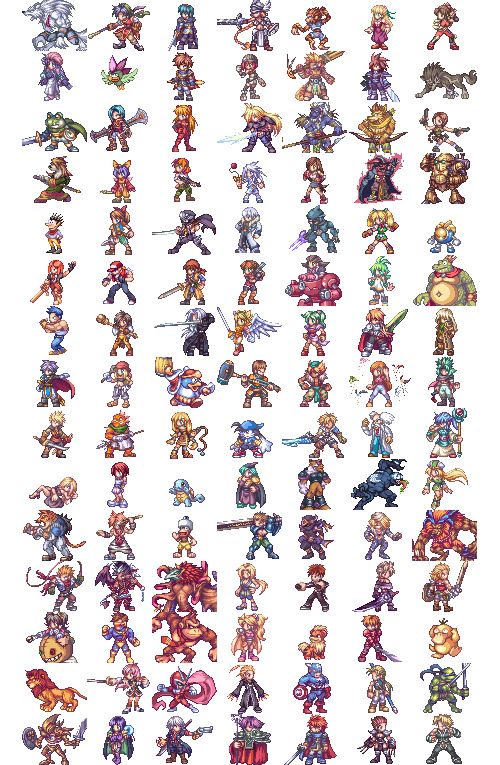

像素艺术(Pixel Art)

。即使在今天,它仍旧并没有随着我们游戏设备的升级而消亡;相反的,它正在赢得越来越多的拥趸,大量艺术家选择用像素画来重新演绎《守望先锋》(Overwatch)、《战神》(God of War)等游戏中的形象。

像素化的经典游戏形象(你能认出几个?)

资金的匮乏并没有成为这部电影的障碍,反而成了它的优势。单调而不失带感的电子音乐、夸张到可笑的打斗动作、甚至一些匪夷所思的场景,比如——

为什么背景里的纳粹士兵都傻站在那里摇旗呐喊?没有为什么。因为街机游戏的背景板就是这样设计的。

濒死的主角在冥界中战斗的场景被以动画形式呈现。这画风是否让你想起《星际恐龙》(Extreme Dinosaurs)或者《宇宙英雄希曼》(He-Man and the Masters of the Universe)?

运行在老式苹果机上的一段代码,在作品中被用来hack时间,仔细研读竟然很有道理?!

……You are welcome

桑德伯格知道作为玩家的粉丝们想看到的是什么。他们想彻底回到早已成为云烟的那个时代——香烟,摇滚乐,电子游戏——一个从现实的泥潭中可以短暂抽身的圣地,而他需要做的就是尽可能地还原那个时代的

嬉皮精神

。

在《功之怒》中,主角被闪电击中便获得了功夫,反派对着电话筒开枪可以射杀另一端的倒霉蛋,超级黑客写一段程序就能把人送回过去...这样的桥段比比皆是。

从电话听筒另一端开枪就能远程杀人的点子今天看来脑洞大开,但同样也是上个世纪别人玩过的梗。

小成本的运作方式让桑德伯格得以天马行空地发挥自己的想象力

,而好莱坞流水线式的故事生产方式则很难产生这样剑走偏锋的作品。

在前不久大热的《

头号玩家

》中,斯皮尔伯格靠大量经典ACG元素群像式地出镜来实现他的怀旧梦,但

除了几个幸运儿如高达、金刚外,大多数角色都只能沦为为影片服务的背景

。

反观《功之怒》——几乎没有明确向哪部游戏或电影致敬(男主角的造型可能参考了《怒之铁拳》(Streets of Rage),而其中血腥夸张的杀人手法可能在致敬《真人快打》(Mortal Kombat)),但

它更精确地抓住了街机文化的精髓

。从“致敬”这一点上来说,《功之怒》的效果远胜于《玩家一号》的资本游戏。

——当然只是“可能”,因为在街机游戏中,头绑头带,身穿背心或夹克的肌肉男形象比比皆是。图为《怒之铁拳》封面。

写下这篇影评的时候,《功之怒》大电影已经在紧锣密鼓地进行当中:据说施瓦辛格、迈克尔·法斯宾德等影星都将加盟其中。

在捉襟见肘的环境中,桑德伯格已经很好地完成了自己的任务。而在拥有了足够多的资本之后,他是否还能清楚地意识到粉丝们究竟想要什么?

别的不说,至少扯掉纳粹士兵脊椎、用激光把人打成浆糊这样血腥却又酣畅淋漓的镜头显然会将年龄分级提到R18,那么它们是否要为票房让路?

无论如何,我希望接下来的作品是《功之怒》真正的精神续作,而不是另一部《玩家一号》。

|

时空大挪移

1960年5月25日 首映

赫伯特·乔治·威尔斯《时间机器》改编 / 时间旅行 / 未来世界

|

|

逃离猩球

1971年5月26日 首映

人猿星球系列第三部 / 皮埃尔·布勒原著改编

|

|

星球大战

1977年5月25日 首映

星球大战系列首部 / 乔治·卢卡斯 / 太空歌剧 / 奥斯卡七项最佳

|

|

异形

1979年5月25日 首映

第一次接触 / 太空惊悚 / 雷德利·斯科特 / 怪异生物

|

|

纽约大逃亡

1981年5月23日 首映

约翰·卡朋特 / 反乌托邦 / 动作冒险

|

|

E.T. 外星人

|