漫漫升学路,与你相伴。

困惑与迷茫,一起探讨,

经验与信息,共同分享。

只为托起我们心中的

太阳

,

升学路上步步踏准!

作者和小光光,是一位从大陆去香港上大学,然后毕业在这里定居工作的一位可爱女孩。在这里,她见识了香港中产阶级女士们的日常。这些中产三句不离孩子,句句都在比较孩子们上的学校。刀光剑影中,名校俨然成了中产的一个魔咒。这又岂只是香港,在北京,上海,广州,深圳....这些人到中年的父母,事业稍稍有成,正在中产这个阶层打拼,都在孩子的教育升学路上纠结,烦恼,奋斗...... 感谢和小光光的供稿。

1

我住在香港,一个中产阶级汇聚的小区。

小区里全是三层联排小别墅,每家后院一个小花园,前院停着一两辆车。男主人的日常活动是出门工作,女主人的日常活动大多是逛街喝茶瑜伽插花,至于小主人嘛......

每天清晨会看见各家小孩出门,后面跟着背着书包提着大袋小袋的菲佣,到小区门口搭校车。到下午四五点,又会陆续看见各家孩子被菲佣们带着回来(通常学校是过午放学,放学后孩子要上各种兴趣班和补习班,上完回来就这个点了)。而后就能听见各家传出孩子叮叮咚咚练钢琴声、呜哩呜哩练萨克斯声、吱吱呀呀练小提琴声,等等。到晚上十一二点,还能看见孩子在书房做作业的灯光。

每到周末,孩子们各自带着自己的 “武器”,有的是大提琴,有的是网球拍,有的是冰球杆,还有各种新奇物件,出门训练。有时也在小区游泳池里,看见游泳教练操练小朋友。

孩子们每天都过得非常充实。

他们累不累?显而易见,早出晚归,从无停歇与休息。

这样的生活,他们喜欢吗?未必喜欢,但这是父母要求的,又无可奈何。

他们的父母为什么这样安排?一句“为他们好”就统统概括。

前些日子我去小区健身房运动。健身房里已经有两位太太在,一边不紧不慢地骑单车一边闲聊。

“张太太,你女儿进了哪个学校?”

“跟她姐姐一样,进了圣玛丽,还凑合。”张太太一脸矜持,谦虚的口气掩不住心底的喜悦。

另一位太太笑道:“哎呦,真棒,圣玛丽可是老牌子。我大儿子今年也升中学了,在皇仁书院。”

张太太

嘴角一僵,很快掩饰过去

:“恭喜啊王太太,那你小儿子日后上中学也有着落了...…”

我掏出手机一查——今年的全港中学排行榜上,皇仁书院排名比圣玛丽书院高一位。噢,怪不得张太太尴尬了呢。

王太太摇摇头:“我这算什么,前边138号的李太太家,两姐弟都上的圣保罗。”

低头看看手机屏幕,

排行榜第一位赫然写着“圣保罗中学”五个大字。

张太太幽幽道:“不出奇,李家两夫妇都是圣保罗毕业的。不过现在本地名校也不吃香了,我们打算明年送女儿去英国读寄宿学校。”

王太太接话:“也是,这两年小区里好多人家都送孩子出去了。我一直觉得我家孩子小,不忍心,总想着等上完中学再送出去。现在看来,

等上完中学就晚了

。晚上等我先生回来商量商量,还是尽快送出去吧。哎,你们报了什么学校?英国好还是美国好?”

刀光剑影,尽在比较孩子上的学校里。

家长眼里:

公立学校比不上私立学校

中文学校比不上英文学校

本地学校比不上国际学校

在香港的国际学校比不上外国寄宿学校

好像要是自家孩子上的学校比邻家孩子上的学校排名低了一位,自己就会比邻居矮了一截,连带着

自家房顶都会比邻居房顶矮一截似的

。

我一直认为香港的教育制度是赤裸裸的世袭制精英教育。

大多名校:

如若爷爷奶奶外公外婆曾在本校就读,孩子可以优先入学;

如若爸爸妈妈曾在本校就读,优先录取;

如若兄弟姐妹在本校就读,加分项;

要是祖上三代都是本校学生,入学妥妥的。

如果上一代非名校网出身,下一代要进名校、要逆袭,就要

拼实力、财力、耐心、和运气了。

我的朋友艾米姐,从北京来香港的港漂一代,在宝宝刚满一岁就开始报名各著名幼儿园,争取面试机会 “历练”,同时开始音乐、英语启蒙,参加各名校相关机构开的playgroup,以期未来能在心仪的维多利亚幼儿园面试中脱颖而出。

同事比利,原来住在将军澳 “郊区” ,孩子明年升小学,今年四月他们一家重金搬入九龙塘名校网区,还花了几百万买心仪名校的债券(school bond),增加孩子进名校的概率。

老板麦克,儿子三岁女儿五岁,没有上成知名幼儿园,这几年都在为幼升小时能进名校

“翻盘”

而努力。除了幼儿园的正常课程,孩子每周还要上击剑课、跆拳道课、钢琴课、书法课、英文课,周末带去做义工,这些都是申请名校的加分项。

为什么一定要上名校?非要这么削尖脑袋挤进去,家长孩子不累吗?

一来,社会风气如此。

周围所有人都如此 “野心勃勃” 、“发奋图强”,独你一个带着孩子淡泊宁静,不是不可以,只是你和孩子都会面对很多压力。比如,同龄的其他孩子不止英语连西班牙语阿拉伯语都掌握了,你的孩子英语还说不溜,那你的孩子会不会被其他孩子嘲笑?

比如,其他孩子钢琴小提琴吉他萨克斯样样拿手,你的孩子只会哼儿歌,他/她跟其他小朋友相处时会不会自卑?比如,其他孩子一起玩击剑一起打冰球一起玩高尔夫,你的孩子不会,那怎么跟其他孩子玩怎么融入同龄人的圈子?当这些情况发生时,你当如何自处?会不会后悔当初没有“追风”?

二来,名校联系着阶级。

进入一所名校,意味着加入了一所名校的人脉网和资源网。所有学校都很热衷于联络校友举办各种校友活动,在名校的校友会里可以更容易地接触到各种更有利的人脉资源,在普通学校的校友会里则相对困难。

我的导师,同时是个天使投资人。有次他同时见了两个项目,客观来说两个项目差不多。他选择投资了其中一个,事后跟我们说:“两个项目差不多,投一个就好,不要浪费资源。我投的那个,

创始人是我的小校友

,支持一下吧。”

站在绝对上等阶级的人,大多自身出身名校系列,人脉资源一应俱全,他们的后代很顺理成章地可以进入名校、进入这个阶级网,继承父辈的资源。对一些白手起家的中产阶级人来说,不努力这一把,后代的阶级就一滑到底。

比如,大儿子进了某名校,稳了,小女儿很大概率也能进了,一儿一女都能接触到最好的资源了,将来孙辈曾孙辈也能被这 “

祖传名校入学资源

” 庇荫了,后代可以安安稳稳继续在中产阶级混了。

万一,孩子进不了名校,得到的教育资源没那么好,人脉资源更是差了一大截;

香港的大学入学率只有18%,Top大学更少,千里挑一

,

万里挑一

。从普通学校考进Top大学艰难万分,甚至孩子考不上大学,那么孩子日后还能保持在中产阶级吗?

现实社会的低层人士过的生活,在香港街头随处可见:推着小推车的衣裳褴褛的老人,挤在公租房里的老老少少,随处可见的营养不良带着茫然眼光的男人与女人。让这些中产父母,想到自己的孩子以后考不上大学,没有一份正经工作,与这些低层人士混迹一起,想想都不寒而栗。

他们靠努力与运气,幸运地与低层划了一根界线,但是却不足以维持自己的第二代第三代在庇荫之下。在手停口停的势利社会中,唯有从孩子生下来,就吹响名校冲锋号。冲破一个个关卡,幼小,小初,初高,大学,最后从名校晋升为中产,保持住父辈的胜利果实。如果再加一定运气,能上升到高层,那就是一场胜利完美的阶级晋升之路。这条路径加重了中产对教育的焦虑,但同时又抹平中层对未来的焦虑,在加重与抹平中交错而行。

要对抗一个社会很难

要改变一个社会更难

所以,大部分人选择顺应这个社会

一部分人选择离开这个社会,

比如移民

然而到了海外,华人聚居区很快就变成了翻版香港

还有一部分人选择把头埋在沙坑里,避开这个问题

比如我的健身教练小哥,他是香港大学化学学士、香港中文大学运动科学硕士,痛恨香港这种 “残忍压榨孩子” 的教育氛围,无法改变,自己又因种种原因不愿离开香港,于是两夫妇选择丁克,他的父母和他太太的父母都表示理解并支持。

旁边张太太和王太太还在聊着,已经从名校话题转移到了孩子的特长培训,从女儿的游泳课谈到了儿子的划艇班,从芭蕾老师不尽心讲到了谁家上门钢琴老师好......

我边听边胡思乱想,想到了报纸每年必出的头条 “家长排队一昼夜为取XX学校报名表”;

想到时不时见的新闻“XX富豪/明星豪掷XX千万为进XX校网”;想到一群群的小朋友奔波在去学校和各补习班培训班的路上,后面跟着拎着巨型书包的菲佣;

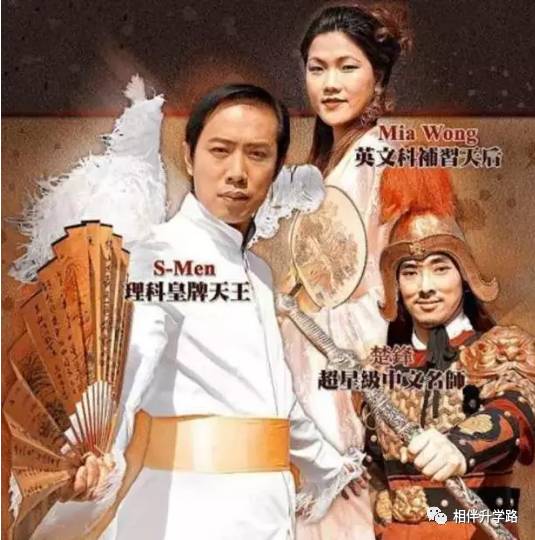

想到大街小巷堪比电影明星海报的补习老师广告......

想到以后,想到将来,我孩子会面对着的这些压力,于是

胆颤心惊,落荒而逃....

最近热文: