每天5分钟

陪你自律,伴你成长

文 | K 叔

今天是大年初六,也是绝大多数上班族春节假期的最后一天。

K叔也与大家同命相怜,上班狗握爪,祝大家狗年互相旺。

因为担心堵车,早上5点半就爬起来,热了杯牛奶,披星戴月地开车往北京赶,开了6个小时,终于算是滚回来了。

午觉起来,刷了会儿微博,看到了一则视频,甚是有趣。

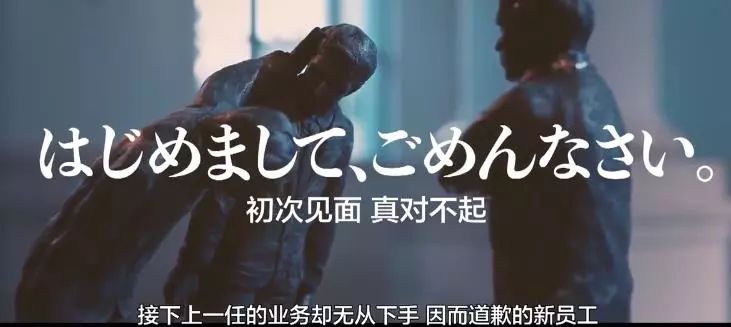

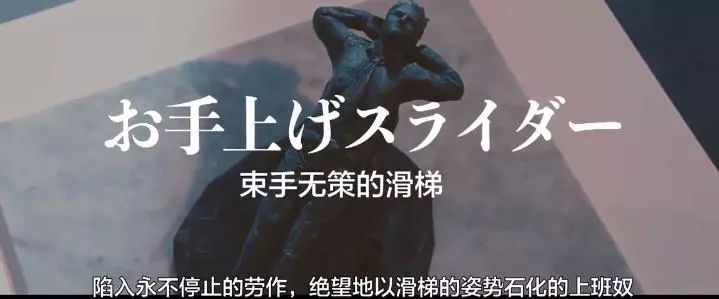

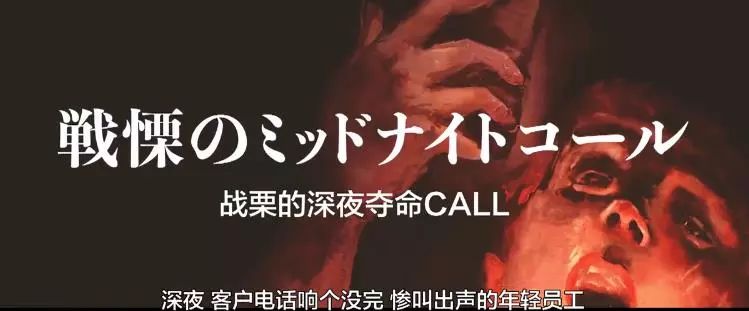

视频是来自日本的一则广告,译作《社畜博物馆》,或者贴切点叫《加班奴博物馆》。

所谓“社畜(しゃちく)”,是日语里“会社(公司)”与“牲畜”的合称,是日本用于形容上班族的贬义词,指在公司很顺从的工作,被公司当作牲畜一样压榨的员工。

视频里描绘了7个日本社畜最常见,也是最扎心的场景,截图给大家看看:

完整版视频在这里:

不得不承认,日本的社畜现象绝非个案。

最著名的可能就是日本的加班文化了。由于日本经济持续衰退,就业竞争环境空前激烈,日本企业想方设法降低成本,加班就成了家常便饭。据统计,日本有多达16%的企业每月加班时间超过60小时,在80小时以上的有5%,更有1%的企业超过了100小时!

前段时间听一位老大哥讲故事。

老大哥做了很多年的医疗设备行业,而日本医疗设备又是绝对的国际一流,所以接触日本人很多。

当时,他们和一家日本驻上海的分公司合作项目,结果不错,一切顺利,项目签约的时候,他们精心找了一家私房菜馆,邀请那两位日本人来吃饭。

其中一个日本人是个酒鬼,饭局上没饭可以,没酒不行。可那次,日本小哥吃的超级投入,连酒都顾不上喝了。老大哥举杯,“招待不周,望海涵。”

两个日本人忙说:“没有没有,这是我们吃过的最好吃的饭了,我们都吃出了一种感动!”

但是很快,两个日本友人开始闷闷不乐起来。

老大哥很纳闷,不是都吃得感动了么,怎么看起来不高兴了。

旁敲侧击地一问,才知道,因为日本总部人事变动,很快就要调他们离开上海,回到日本。

他们舍不得走!

几杯酒之后,其中一个日本人竟然哭起来了。

他边哭边说:“我们是真的爱上海,舍不得上海啊,我们真的不想回日本啊!”

为什么?

其实,日本职场人,主要还是职场男人,是很苦的。(有相当高比例的女孩子在婚后生子会选择做全职太太)。

第一

,一个日本家庭的结构,多半是男人工作赚钱,女人看家养娃,一个男人支撑整个家庭的开支,无疑经济压力巨大。我们看很多日剧里,职场男人们的午餐通常都是一份便当。每天老婆把做好的饭菜放在饭盒里,这就算老公的午餐便当了。老大哥还提到一个小细节,听有个日本人说,在日本的时候,如果前一天和老婆吵架了,第二天中午就只能吃白米饭了,因为老婆生气,只给饭,不给菜,听着真是心酸。

什么?为啥不去外面吃?

因为真的很贵啊……吃一两次还行,一直吃,吃得起么?

第二

,在日本,大家对跳槽的容忍度是很低的,或者说,大部分人都会选择长期待在一家公司。而由于日本公司的管理又极其精细化,我们从一些日本在企业管理的舶来品上就能看出,日本企业经营有多么精细化。

在这种状态下,公司里的每个人真的就像是一个螺丝钉一样,而且流动性极差,晋升速度也没有我们经常在电视剧看到的那种飞速提升,很多人熬了半辈子,也混不到一官半职。

所谓阶层固化,日本的阶层固化其实远超中国。

第三

,为什么日本自杀率全世界第一,为什么日本人口负增长,为什么日本年轻人多佛系?

很大程度是因为:

亚历山大,而郁闷的情绪又找不到出口。

其实,上面提到的日本社畜现象,在中国,尤其是一些生活节奏很快的城市同样开始“流行”起来。

几乎每隔一段时间,关于中年焦虑、阶层固化等话题就会冒出来,扎我们一下。

无尽的加班,无尽的开会,无尽的应酬,我们的身体似乎已经被这些不得不做的工作透支了。

其实,经历了2017年的疯狂加班一年之后,我也在反思,这种生活到底意义在何处?

最近看了一本书

《每周工作4小时》

,听书名感觉作者费里斯像是骗子,一周工作4小时,要让老子喝西北风吗?!

但是看完之后,真的收货非常大!

或许,我们无法做到像作者一样潇洒地把工作时间压缩到每周4小时,但是他却为我们的工作和生活探索了一种新的模式。以下是我在读这本书的一些读书笔记,我选取对我最受益的

三个点

来说,尽管我依然不太相信自己能够做到每周工作四小时,但我却坚信,书中的很多方法对于改善工作效率,平衡工作生活,从一只加班狗逐渐逃离,是极其有意义的。

1、要尽量让你的工作系统化。

这个观点其实并非作者提出来的,而是我试图解释他为什么能够做到每周工作四小时而自己猜测的。

作者花了很大的笔墨讲了自己如何通过把工作外包,用更低的成本,更少的工作时间,来换取更高的收益。我看到有书评对他嗤之以鼻,认为如果不努力工作,根本不可能实现这种工作模式。

但我理解,作者并非让我们一开始就彻底放弃工作时间,做个逃班族,我敢打赌,在他形成自己的一整套工作方式之前,一定是下了大量的功夫的。即使一项工作可以外包,他一定需要在前期投入工作和精力,设定好外包模式,联系好外包供应商,梳理好工作流程。

没错,其实就是三个字,让工作“系统化”。

反观我自己,经常会因为一些工作不够系统化,而劳心劳神。很简单的例子,大家估计也会遇到,有一项工作需要查资料,你搜集了很多资料,然后完成了一份报告,过了好久,有一项工作,我们发现其中的很多要点与我们之前的那项工作是有很多交集的,但是却发现,死活都找不到之前的工作成果了。

这就是不够系统化,资料整理做的极其差,同时也没有将工作建立拿来即用的联系,导致不得不做二次功,白白浪费了很多时间。

同时,也想到了最近看的《原则》,作者达里奥写这本书的核心目的,就是引导我们,学会对纷繁芜杂的世界建立一种普适性的规则,即原则。从复杂的,看起来毫无关联的事件中,提取共同点,然后应用自己总结的原则,加以二次实施,从而提高自己决策的准确性。

这就是一种系统化。这也是我2018年要重点突破的。

一句话:在复杂的世界里,建立一种普世的系统化行为方式。

2、只做重要的事情以减少工作时间——(二八法则/帕累托法则)

这一点,在之前我提到的那本《精要主义》中也说过。

我相信,你绝不是第一次听到这个法则,你也一定知道其中的内涵和定义,我在看到的时候也一样,觉得又是老生常谈。

但是在读书的过程中,我发现,自己根本没有领悟到这个法则的精髓,或者说,根本没有将法则应用到自己的工作和生活中。

说白了,还是因为我们无法让自己作出取舍。

为什么断舍离这么火,还不是因为谁都不愿意放弃已有的东西嘛!

前几天想着整理一下衣柜,实施一把断舍离,结果发现自己根本舍不得!看着那件只穿了一次的羽绒服,实在不舍得就这么扔了,但是放着它又确实笃定自己一定不会穿出去,这就是取舍困难。

我们的工作同样如此,我们在做一件事的时候,几乎不会太去思考,这件事对我工作的意义到底有多大,或者说这件工作到底值不值得我付出过多的时间和精力。

所谓两类工作,一类是常规性,一类是创造性,常规性工作价值很低,创造性很高,但是我们通常还是将80%以上的精力投入到常规性工作中,创造性则成了可有可无。

说到底,还是因为无法大刀阔斧地砍掉那些不必要的工作,什么都想做,什么都想做好,结果只能是陷入平庸。

3、减少工作时间来做最重要的事情——帕金森法则

这个法则或许听过的人不算多,即使听过很多人也会以为讲的是帕金森综合征……

和病没关系哈。

其实也很简单。

帕金森法则(Parkinson"s Law)认为,任务的重要性和复杂度与所分配的完成任务的时间密切相关。

也就是说,时间期限越紧张,可能你做的越好,时间给的越多,反而做的质量不高。

如果给你24小时去完成一项任务,时间的压力促使你集中精力去执行,别无选择只能做最重要的部分。同样的任务,如果给你1周去完成,它就换来了小题大作的6天。如果给你2个月的时间,但愿不要这样,它就变成了一场精神磨难。因为精力更高度集中,短时限内做出的最终产品通常不比长时限内做出来的差,甚至质量更高。

同样反思自己,觉得简直不能再贴切。

现在跟着我一起做个测试,回想你去年的某项工作,且耗时较长,难度较高的工作,假如时间是10天,你全身心投入其中的时间有多少呢?我说说我自己的,某份报告,限时一周5天,第一天,觉得时间还长,所以根本没管它,而且去做一些无所谓的细碎工作;第二天,觉得可以开始了,于是开始查资料,但节奏很慢,经常被各种小事打扰;第三天,资料收集完,可以搭框架了,结果憋了一天发现,自己的思路根本没有想象中清晰,一想还有两天有点着急,赶紧找同事讨论;第四天,讨论结果是,我之前的想法走进了死胡同,根本没有完成的可能,于是开始重新找资料;第五天,眼看着报告框架还没完成,开始撒丫子打滚地赶报告,效率高的我自己都不敢相信。

于是,最终结果是,我用了五天时间,但真实有效工作的时间不足两天,而且反馈还不错。

所以,一定要给自己一个相对较紧张的deadline,宽松使人懈怠,绝对真理!

好啦,洋洋洒洒写了很多。

前半部分是日本社畜的血泪,后半部分是努力不做社畜的反思,希望对你有用。

K叔在北京,祝大家明天上班快乐!

完

大家可以添加我个人微信哈:

ursosonice3

K叔往期:

我是Kris

有书共读签约作者、LinkedIn中国专栏作者

85后/二胎爸爸/会计在读博士/500强央企/减肥达人/马拉松跑者

三年陪孩子读了300本书/半年10个500强offer/2个月考博/1个月瘦了20斤

「点个赞

,和K叔说声晚安~

」

,和K叔说声晚安~

」